[1]

1. “Chi ha letto Artaud?”

Ancora Artaud? Ebbene sì, ancora Artaud. Perché, nonostante la montagna di carta che continua implacabilmente ad accumularsi sul suo conto, il visionario autore de Il Teatro e il suo doppio non cessa di costituire il caso estremo di una situazione negativa che riguarda, purtroppo, quasi tutti i grandi uomini di teatro del Novecento. Per riprendere quanto ebbe a scrivere Fabrizio Cruciani a proposito di Jacques Copeau, essi costituiscono, ancora oggi, dei “miti più noti che conosciuti”, della figure che “fingiamo di conoscere attraverso etichette e definizioni”.[2]

Naturalmente la questione non riguarda soltanto l’Artaud maestro (controverso) di teatro ma anche, e forse soprattutto, il complesso sterminato di un’opera che comincia a porre problemi già nel momento in cui si cerca di delimitarla in maniera troppo precisa. Ha scritto Marcelin Pleynet nella relazione introduttiva ad un convegno, del 1998, intitolato “Omaggio ad Antonin Artaud”:

Omaggio ad Antonin Artaud. Perché? Forse che oggi disponiamo a tal punto dell’opera e del pensiero di Artaud da essere effettivamente in grado di rendergli omaggio? Che sappiamo di Artaud? Fate un’indagine. Chi ha letto Artaud? Che cosa se ne è letto? E come?[3]

D’altro canto, la montagna di carta che non smette di crescere denuncia chiaramente come il problema sia, anche e soprattutto, quello di una radicale ridiscussione dei modi in cui la critica, in tutte le sue diramazioni disciplinari, si è esercitata, e forse accanita, su questo autore, finendo quasi sempre per parlare più di se stessa che dell’opera che ne costituiva di volta in volta il pre-testo. E allora forse ha ragione Camille Dumoulié quando, nelle prime righe della sua recente monografia, osserva:

Forse bisognerebbe smettere di scrivere su Antonin Artaud. E, perché no?, di pubblicarlo. Ci metteremmo allora a leggerlo veramente.[4]

Un suggerimento del genere era già venuto da Ferdinando Taviani, soprattutto in riferimento all’ultimo, difficilissimo Artaud: “Meglio ancora sarebbe trattenersi: leggere e tacere”.[5]

Ci vuol poco a trasformare posizioni come queste, ispirate a puro buon senso nella loro utile, provocatoria paradossalità, in qualcosa di molto diverso, di qualunquistico, se non di reazionario, del tipo: Artaud si spiega da solo, i suoi testi bastano a se stessi, smettiamo di studiarlo e analizzarlo, etc. etc. In realtà, è vero proprio il contrario, come si diceva all’inizio: c’è ancora tantissimo da fare, da conoscere, da capire, da indagare, in Artaud e nella sua straordinaria produzione. E la ovvia priorità che va riconosciuta all’opera, in questo come – del resto - in tutti gli altri casi, non ci esime dall’obbligo dell’impegno critico e storiografico, rappresentando invece la pre-condizione per poterne fare qualcosa di diverso da un vuoto esercizio narcisistico.

Del resto, nonostante il pessimismo di questo attacco, arrivano segnali incoraggianti dalla bibliografia artaudiana degli ultimi anni. E in particolare da noi, in Italia, sta emergendo una nuova generazione di studiosi molto agguerriti,[6] che lasciano ben sperare per il futuro, anche se non mancano i problemi, almeno per quanto riguarda il teatro. Sotto questo aspetto, infatti, la situazione italiana sembra allinearsi a quella internazionale, nella quale il punto di vista teatrale, o teatrologico, non è quasi mai stato quello privilegiato per l’indagine su Artaud e la sua smisurata operatività.

D’altro canto, questa indubbia perifericità della prospettiva teatrale nei contributi delle nuove leve della critica artaudiana è anche una conseguenza dell’appuntarsi prevalente, se non esclusivo, dei suoi interessi sull’ultimo Artaud, quello degli anni Quaranta, di Rodez e del ritorno a Parigi, nel quale – a prima vista - il teatro non sembra avere la stessa centralità che deteneva nei due decenni precedenti, almeno non il teatro-spettacolo, nel senso corrente del termine.

2. Due eventi editoriali

Esaurite le premesse, non si può non partire da due eventi editoriali recenti, mentre è annunciata, finalmente, la ripresa della pubblicazione delle Oeuvres Complètes presso Gallimard, ferma al XXVI volume dal 1994, anno della scomparsa della curatrice Paule Thévenin.

Il primo dei due eventi riguarda la pubblicazione della traduzione italiana dell’ultima opera concepita da Artaud (che tuttavia non poté vederne l’uscita), e cioè Suppôts et suppliciations, apparsa da Adelphi in un’edizione a cura di Jean-Paul Manganaro, che ne è stato anche il traduttore, e Renata Molinari.[7] Questa edizione è basata interamente su quella curata da Paule Thévenin nel 1978 e uscita, in due tomi, come XIV volume delle Oeuvres Complètes.[8] Si tratta di un avvenimento importante, che mette finalmente a disposizione del lettore italiano, nella sua interezza,[9] una delle opere capitali di Artaud, forse la più difficile e complessa.

Una vera e propria presentazione di Succubi e supplizi non può ovviamente rientrare fra gli scopi di questa Postilla. Mi limiterò a poche osservazioni riguardanti l’operazione editoriale, sperando che non sembrino eccessivamente pedanti. Scrivono i due curatori nella breve Nota all’edizione italiana:

Il dattiloscritto, parzialmente rivisto da Artaud, presentava, soprattutto nella parte intitolata Interjections numerosissime lacune, dovute a diversi fattori; e molti testi, che pure figuravano nell’indice dell’edizione K [ci si riferisce al progetto originario di Artaud, predisposto per l’editore Louis Broder e poi, in seguito al ritiro di questi, ceduto appunto alle edizioni K, che non daranno seguito alla pubblicazione a causa di sopraggiunte difficoltà finanziarie], erano addirittura scomparsi […] Malgrado una prima ricostruzione compiuta dall’autore, Paule Thévenin dovette ricorrere, per giungere a stabilire la forma attuale del testo, sia ai manoscritti di Artaud sia ai quaderni scritti sotto dettatura da Luciane Abiet [la segretaria messa a disposizione da Broder] sia agli ospuscoli pubblicati da case editrici minori e non sempre rivisti da Artaud.[10]

Questo significa che, con Suppôts et suppliciations, ci troviamo in quella zona della produzione di Artaud in cui le scelte della curatrice hanno avuto una grandissima incidenza, arrivando a decidere anche quale versione di un certo testo preferire, eleggendola così ad autentica, e persino, talvolta, quali testi includere. Da alcuni anni, e senza con ciò voler togliere nulla all’importanza decisiva della sua dedizione di un’intera vita per la conoscenza dell’opera artaudiana, i criteri editoriali e filologici utilizzati da Paule Thévenin nel pubblicare i testi di Artaud, soprattutto nel caso di quelli rimasti inediti o comunque non rivisti interamente per la stampa dall’autore o addirittura neanche da lui predisposti per la pubblicazione, sono oggetto di discussione.

In ogni caso, la messa a disposizione, presso la Bibliothèque Nationale di Parigi, dei 406 quadernetti di scuola che egli riempì ininterrottamente dal gennaio del ‘45 al marzo del ’48, e che costituiscono il laboratorio di tutti i suoi scritti degli ultimi anni, compresi Suppôts et suppliciations, consente ormai di compiere verifiche e riscontri preziosi. Dai quali, forse, oggi non si può più prescindere quando si pubblicano, o si traducono, testi inediti e controversi come quello in questione; e, più in generale, per tutti i Cahiers de Rodez (O.C. XV-XXI) e i Cahier du Retour à Paris (O.C. XXII-XXV).

Il fatto di aver avviato (e su vasta scala) questo indispensabile lavoro di ritorno diretto agli originali artaudiani è uno dei meriti principali del secondo evento editoriale di cui intendo parlare. Per tutta una serie di ragioni oggettive, esso costituisce di gran lunga il più importante fra i due.

Mi riferisco all’apparizione, per le edizioni Gallimard (collana “Quarto”), del gigantesco volume di 1792 pagine (al prezzo di soli 35 euro, mi si scuserà la volgarità del riferimento al vile danaro) Oeuvres, curato da Evelyne Grossman.[11] Si tratta di una pubblicazione dalla quale, per molto tempo, gli studiosi o semplicemente gli appassionati di Artaud non potranno prescindere. Essa mette a disposizione tutte le sue grandi opere, i libri composti come tali e quasi sempre da lui stesso pubblicati, ma con non poche eccezioni: infatti, oltre al già citato Suppôts et suppliciations, anche Messages revolutionnaires e Les Tarahumaras sono usciti postumi. Inoltre, il maxi-volume propone una larghissima scelta di articoli, scenari e testi diversi, di cui numerosi ancora inediti o introvabili, più di 200 lettere di cui alcune mai pubblicate, una iconografia abbondante, una biografia con molte informazioni nuove.

Anche in questo caso, un’ illustrazione esauriente del lavoro in questione (che avrò modo, comunque, di citare spesso nelle pagine seguenti) non può rientrare fra i compiti della presente Postilla. Mi limiterò a segnalarne due pregi. Il primo riguarda, appunto, il già ricordato ritorno alle fonti manoscritte. Anche la edizione di Suppôts et suppliciations se ne avvale e ciò permette alla curatrice di prendere in più occasioni le distanze dall’edizione Thévenin, che resta per altro imprescindibile.[12]

Riguardo ai criteri spesso troppo disinvolti della Thévenin, osserva, ad esempio, Evelyne Grossman:

La preoccupazione di Paule Thévenin di dare da leggere dei testi completi l’ha in effetti portata a volte a gettarsi in montaggi o ricostruzioni azzardati.[13]

In proposito, il caso forse più clamoroso è quello della celebre conferenza al Vieux-Colombier del gennaio 1947,[14] per la quale si può dire che il testo pubblicato nel vol. XXVI delle O.C. sia “inventato” di sana pianta, in quanto composto dalla stessa Thévenin:

Precisiamo per cominciare che non esiste un testo vero e proprio di questa conferenza. […] I testi pubblicati da Paule Thévenin sotto il titolo Histoire vécue d’Artaud-Mômo-Tête à tête par Antonin Artaud (O.C. XXVI) sono costituiti da tutta una serie di frammenti, note e abbozzi diversi che ha prelevato da quasi una trentina di quaderni redatti da Artaud nei mesi che precedettero la seduta.[15]

Del resto, obiezioni molto pertinenti le erano già state rivolte da Serge Malausséna, nipote di Artaud e suo erede universale, alla conclusione delle infinite controversie legali che hanno caratterizzato il lascito letterario e artistico di Artaud, e dopo aver proceduto, nel 1995, alla comparazione fra i manoscritti e la loro edizione nelle O.C., dal vol. XV in avanti.[16]

Il secondo pregio fondamentale del “Quarto” gallimardiano riguarda il modo in cui è organizzata la materia. Scartato il criterio tematico o di genere (poesia, teatro, cinema, pittura etc.), la Grossman ha optato per un’ organizzazione rigorosamente cronologica, che presenta a conti fatti numerosi vantaggi, non tutti scontati. In primo luogo, essa conferma inoppugnabilmente come la frequentazione, pratica e teorica, di più linguaggi e di più mezzi espressivi sia originaria in Artaud: fin dagli inizi, egli si interessa attivamente di poesia-cinema-teatro-narrativa-arti visive, animando un formidabile, ininterrotto laboratorio pluridisciplinare, di cui colpiscono la prolificità e l’originalità. In secondo luogo, la composizione cronologica, liberando il teatro dal ghetto, sia pure dorato, in cui lo si è spesso rinchiuso, permette di far emergere in tutta la sua evidenza l’importanza decisiva che esso ha avuto quasi ininterrottamente, lungo tutto l’itinerario artistico-intellettuale-esistenziale di Artaud, e che va molto al di là del pur capitale Il Teatro e il suo doppio.

Si tratta di una presenza qualitativa, piuttosto che quantitativa, la quale fa del teatro (naturalmente nelle accezioni anche profondamente diverse che questo termine, con gli altri ad esso correlati, assume via via) il vero fil rouge dell’immenso corpus artaudiano, come già la predilezione per la forma-lettera lascia, del resto, intuire.[17]

Teatro, quindi, come dimensione unificante di un’opera per altri versi quanto mai diversificata, eterogenea, irriducibile a formule e a generi; teatro come dimensione unificante delle varie pratiche e dei vari livelli di attività di Artaud (dei suoi “doppi”, come mi è accaduto di chiamarli nel presente volume); teatro come tensione costante dell’uomo, dell’intellettuale, dell’artista, dello scrittore, da non banalizzarsi in teatralità, esibizionismo, istrionismo; teatro, insomma, come chiave privilegiata per penetrare il senso più profondo e profondamente coerente, da un punto di vista filosofico e direi anche direttamente politico, del disperato ma potente e ininterrotto ricercare di Artaud.

Questa chiave sta nascosta, venendo via via diversamente elaborata, in termini e immagini folgoranti come crudeltà, metafisica, alchimia, peste, atletismo affettivo, soffio, corpo senz’organi, danza alla rovescia; ma essa è già racchiusa tutta nella “posizione della carne”, densa formulazione di un articolo del 1925, cui giustamente la Grossman assegna grande rilievo, estraendone il tema decisivo, forse, dell’intera quête artaudiana: fondamento della sua concezione dell’arte, della poesia, del teatro, e giustificazione, diciamo pure filosofica, se non proprio metafisica, della permanente centralità di quest’ultimo.

Secondo l’analisi della studiosa, dalle straordinarie opere dell’esordio letterario, che resteranno fra le più importanti e le più lette dell’intera sua produzione (la Correspondance con Jacques Rivière, del ’24, L’Ombilic des limbes e Le Pèse-Nerfs, usciti a distanza di poche settimane l’uno dall’altro nel ’25, e, appunto, il breve testo Position de la chair, apparso in quello stesso anno sulla “Nouvelle Revue Française”),[18] prende consistenza una vera e propria “teoria energetica”, secondo la quale “il pensiero sorge dalla carne, nel più profondo dell’impulsività della materia, nella vibrazione dei nervi”.[19]

Non è certo un caso se, nella notevole, limpidissima sintesi della teoresi teatrale di Artaud, approntata poco prima dell’improvvisa scomparsa da quello che dobbiamo considerare forse il suo maggior esegeta italiano, e cioè Umberto Artioli, è lo stesso articolo a trattenere l’attenzione. La premessa di Artioli consiste nel riconoscere che nei primi scritti di Artaud, quelli che ho appena menzionati,

domina l’idea, di chiara matrice gnostica, di un cosmo avvelenato, retto da una divinità malvagia o insipiente che, condannando l’uomo al carcere della materia, vanifica ogni slancio dello spirito diretto alla sua emancipazione. […] Per sfuggire al suo io frammentato, [Artaud] vorrebbe sciogliersi dal corpo, acquisire la levità del vento o del pneuma, tramutarsi in aria sottile. Egli sa che per vivere occorre accettare la carne ingombrante, sfidare l’impulsività della materia, l’emergenza ferina della parte istintuale dell’essere.[20]

Ma è proprio Position de la chair ad aprire un’altra prospettiva, e una possibile via d’uscita:

Forse la carne non è solo male; forse la fisicità, che per esistere richiede materia e spessore, è spirito imprigionato in attesa di riscatto; forse nei bassifondi della Creazione, nel cosmo sotterraneo delle pulsioni più scandalose, c’è un’aspirazione malcelata a sollevarsi e ad ascendere.[21]

E Artioli cita dall’articolo:

Queste forze informulate che mi assediano, occorrerà che la mia ragione un giorno le accolga, che si installino al posto del pensiero elevato, queste forze che al di fuori hanno la forma di un grido. Ci sono gridi intellettuali, gridi che provengono dalla sottigliezza delle midolla. E’ ciò che chiamo la Carne. Io non separo il mio pensiero dalla mia vita. A ogni vibrazione della mia lingua, io rifaccio tutti i percorsi del mio pensiero nella mia carne.[22]

La conclusione, provvisoria, è la seguente:

Sempre più il palcoscenico gli appare l’unica via di salvezza, un modo per riappropriarsi del flusso energetico da cui è separato.[23]

3. Questioni biografiche

In Artaud il nesso arte-vita è talmente stretto, inestricabile, fin dall’inizio, che nel suo caso l’indagine biografica assume un’importanza e una necessità ben superiori agli inevitabili rischi insiti in ogni biografismo, freudiano e non.

Ora, se – come si diceva in apertura di queste note - l’opera artaudiana risulta ancora oggi una galassia testuale più citata che letta e conosciuta veramente, lo stesso si deve dire della sua esistenza: sappiamo molto di più, ovviamente, dell’autobiografia mitica, alla cui costruzione Artaud si dedicò febbrilmente negli anni Quaranta, che della sua vita reale. Qualche esempio.

L’ebraicità rimossa. Sylvère Lotringer, di recente, ha rilanciato la questione delle radici ebraiche della famiglia di Artaud: radici che, scoperte tardivamente a diciotto anni, avrebbero avuto un effetto di shock su di lui, a causa dei pregiudizi antisemiti inculcatigli dalla rigida educazione cattolica, e sarebbero state oggetto di una vera e propria rimozione, attuata lungo tutta la vita. A questa traumatica scoperta Lotringer associa i primi disturbi nervosi, che in effetti cominciano a manifestarsi proprio in quell’anno, il 1914, e non lo abbandoneranno più. Tutte le controversie sulla problematica religiosità di Artaud dovrebbero –a suo parere- partire da questo dato di fondo, così riassumibile: “Egli non era né cristiano né anticristiano, ma peggio: un ebreo che non poteva dire il suo nome”; come Simone Weil (secondo lo studioso associata ad Artaud anche dalla scoperta tardiva e dolorosa della propria ebraicità), egli apparterrebbe alla schiera “degli ebrei gnostici che avevano fatto della loro impossibilità a credere una sfida al Dio cristiano ad esistere”.[24]

Forse era questa ebraicità, nascosta come una vergogna inconfessabile, il “segreto” di cui Artaud parla in una lettera a Anne Manson (14 settembre 1937);[25] e forse in questo segreto risiede un’altra chiave interpretativa delle innnegabili “ossessioni antisemite” che ricorrono con frequenza nei suoi scritti, soprattutto da una certa data in poi (a cominciare dal Sort del 5 settembre ‘37 contro Lise Deharme[26]). Queste ossessioni Lotringer le accosta –come ho già ricordato- a quelle di una scrittrice-filosofa dal cattolicesimo almeno altrettanto problematico, Simone Weil, e addirittura a quelle del Céline di Bagatelle per un massacro, che è del 1937.[27]

Interessanti risultano anche le considerazioni di Lotringer sul lungo calvario di Artaud negli ospedali psichiatrici durante la guerra. A suo parere, questi internamenti (non a caso chiamati, nella letteratura scientifica, lo “sterminio dolce”) gli fecero fare un’esperienza in tutto simile a quella degli ebrei nei veri campi di sterminio, a cominciare dalla fame.[28] Ben 40.000 furono i malati di mente che morirono di stenti e di abbandono nei manicomi francesi negli anni della guerra e dell’occupazione nazista. Lo stesso Artaud, del resto, si trovò a definire “deportazione” la propria esperienza, scrivendo nel ’46 a un vero deportato, Pierre Bousquet.[29]

Il trasferimento a Rodez, nel gennaio del ’43, sicuramente gli salvò la vita: questo nessuno lo nega ormai e – secondo Lotringer - dovrebbe bastare a rivedere con maggiore equilibro, e anche – perché no? - con una certa pietas, la figura del dr. Ferdière e il rapporto che ebbe con il suo più celebre paziente.[30]

I viaggi. Artaud viaggiò moltissimo, soprattutto con la mente: viaggi nello spazio e nel tempo (la Grecia antica, la Siria di Eliogabalo, il Messico di Montezuma e Cortés, le Galapagos e la Cina dei suoi reportage di giornalista da tavolino, l’Egitto esoterico del Libro dei Morti, il Tibet buddista, sede, da ultimo, delle sette che lo insidieranno con gli envoûtements, etc.); viaggi immaginari, fantastici o soltanto progettati e mai realizzati. Tutto sommato, sono quelli meglio documentati, dato che iniziano e finiscono sulla carta e nello scritto. Ma, qualche volta, Artaud viaggiò anche con il corpo e, in questi casi, si tratta quasi sempre degli episodi maggiormente controversi della intera sua esistenza.

Da bambino visitò regolarmente Smirne, la città d’origine della madre; e si sa di viaggi a Berlino e in altre città europee per il lavoro di attore cinematografico ma anche come spettatore teatrale. Si parla poco del primo viaggio extraeuropeo, che non fu quello in Messico ma un breve soggiorno in Algeria, nel luglio del 1934, ancora una volta per girare un film. Tuttavia, che si sia trattato di un episodio significativo, come primo contatto diretto con una cultura in buona parte estranea (nonostante la colonizzazione) a quell’Occidente che da tempo aveva messo al centro delle sue critiche, lo dimostra la lettera scritta a Jeanne Ridel, in data 21 giugno 1934.[31]

Quanto poi alla spedizione presso gli indiani Tarahumara, nel nord del Messico, c’è stato e c’è ancora chi (come Le Clézio, ad esempio) dubita che si sia realmente svolta.[32] Tuttavia, alcuni anni fa, Michel Camus ha pubblicato brani di una lettera ancora inedita di Artaud, datata 26 agosto 1936 e spedita da Chihuahua, dunque già in territorio Tarahumara, a un amico di Città del Messico: gli chiede di farsi dare del denaro dall’editore Botas per poter pagare cavalli, muli e guide, senza i quali – scrive - “rischio di non poter rientrare dai Tarahumara fra i quali mi trovo”.[33]

Del viaggio in Irlanda, nell’agosto-settembre 1937, nessuno dubita, invece, ma se possibile ne sappiamo ancora meno di quello sulla Sierra Madre del Norte. Perché qui mancano anche i rapporti di Artaud, che su questa esperienza, conclusasi drammaticamente con il rimpatrio coatto e il primo internamento psichiatrico, non scrisse nulla, né durante né dopo, se si eccettuano pochissime lettere, qualche cartolina e qualche disegno magico (i cosiddetti Sorts).

Quello che si sa, la Grossman lo riassume con precisione.[34] Tuttavia, nel 1999, un cineasta, Matthias Sanderson, si è messo sulle sue tracce in Irlanda, sessantadue anni dopo, girando un film documentario, Une histoire de fantôme: le voyage irlandais d’A. Artaud, (43 mm), da me consultato alla Bibliothèque Nationale di Parigi. Sanderson ripercorre le tappe e gli andirivieni di Artaud in terra irlandese, da Cobh a Dublino, da Dublino a Galway, fino a Kilronan, nelle nordiche isole Aran, sulle orme del drammaturgo Synge, e anche di Robert Flaherty, che vi aveva girato solo pochi anni prima il film L’uomo di Aran (1932-4). A Kilronan rintraccia la figlia della coppia che lo ospitò per quindici giorni (era molto piccola all’epoca e racconta di una persona vestita sempre di nero, che faceva lunghe passeggiate solitarie fuori dalle strade più battute e che spaventava i bambini agitando contro di loro un bastone; probabilmente proprio quel bastone, dotato a suo dire di proprietà magiche, che si era convinto fosse appartenuto a San Patrizio); poi di nuovo a Galway e infine a Dublino, dove Artaud venne rinchiuso per disturbo alla quiete pubblica nella prigione di Mountjoy. Il documentario si chiude con la lettera che Artaud scriverà mesi dopo, in data 23 febbraio 1938 (è la sua unica conosciuta per quell’anno), dal manicomio di Sotteville-lès-Rouen, indirizzandola a “Mr le Ministre d’Irlande” per informarlo del suo internamento e chiedergli di darsi da fare per la sua liberazione. Si firma Antoneo Arlanapulos e si dice cittadino greco nato a Smirne. Questa lettera è stata pubblicata per la prima volta nel 1999 e oggi la si può leggere nel “Quarto” di Gallimard.[35]

4. Microstorie

In molti contributi recenti abbondano i consigli su come uscire dall’impasse da cui sono partito in questa Postilla: da un lato, una montagna di carta che continua a crescere senza sosta e, dall’altro, nello stesso tempo, la sensazione frustrante che Artaud continui a sfuggirci, che non siamo ancora in grado di capirlo veramente. Si vedano, ad esempio, Camille Dumoulié, il quale enumera ben sei “criteri discriminanti, […] imperativi per una critica intensiva e vivificante”,[36] che sarebbe troppo lungo riportare qui, o, di nuovo, Evelyne Grossman, che propone una sua “ricetta” in tre punti (per altro di non semplice applicazione): “leggere tutto”, “leggere di traverso”, “imparare a leggere”.[37]

Per parte mia, da storico e più specificamente da storico del teatro, vorrei sfiorare un problema fra i tanti che rendono ancora oggi molto complicato capire per davvero Artaud: esso riguarda la frequente difficoltà, nonostante l’apparenza di una mole sterminata di dati e di testi a disposizione, di un’adeguata fondazione documentaria del discorso storico-critico su di lui; e ciò anche rispetto ad un campo, quello teatrale, sul quale - a torto - crediamo che si sappia già tutto e tutto sia stato già detto. Di conseguenza, più che di approcci globali e totalizzanti, che abbiano la presunzione di spiegarci per l’ennesima volta – più o meno definitivamente - chi è Artaud, di fornirci la chiave giusta per svelare, una volta per tutte, il suo segreto (o mistero), ritengo che ci sia bisogno nuovamente di approcci parziali, che abbiano l’umiltà di ripartire dai testi e dai documenti, cercandoli, quando mancano, sempre sforzandosi di interrogarli diversamente, sulla base di nuove contestualizzazioni e di domande inedite.

Si tratta, insomma, di ricominciare a fare i conti più direttamente con l’opera di Artaud, di leggerla sul serio (anche nelle sue zone meno frequentate), senza dare niente per scontato e accontentandosi di risultati limitati, addirittura modesti, ma fondati, e perciò in grado di far progredire, magari di poco ma realmente, la conoscenza di singoli e anche, perché no?, marginali aspetti dell’universo artaudiano. Insomma, c’è bisogno di indagini microstoriche, dedicate magari a questioni di rilievo circoscritto, almeno a prima vista.[38]

Prima di dire qualcosa su alcune delle piste più interessanti, a mio giudizio, per gli studi artaudiani dei prossimi anni, vorrei venire finalmente e più direttamente al teatro. In parte per contraddirmi subito e mettere in campo la necessità di ipotesi di ampio respiro, che facciano da sfondo e da contrappeso indispensabile ai sondaggi microstorici.

5. Il Secondo Teatro della Crudeltà

Nel 1999, cioè nella prima edizione del presente volume, ho proposto di parlare di un’ulteriore stagione del Teatro della Crudeltà per le teorie e le pratiche che, in qualche modo, possono essere riferite al teatro (sia pure in un’accezione estremamente dilatata) negli ultimi anni di vita di Artaud, quelli del “dopo la follia”.

E’ evidente che non si tratta di questione meramente nominalistica ma sostanziale: ipotizzare un 2° Teatro della Crudeltà, per gli anni Quaranta, significa finalmente cominciare a riconoscere organicità e originalità di visione a una congerie di scritti e di riferimenti “teatrali” (compresa la fondamentale opera grafica) su cui, per troppo tempo, ha gravato il pregiudizio congiunto della follia e della inarrivabilità del capolavoro degli anni Trenta, Il Teatro e il suo doppio, e per i quali, nel migliore dei casi, si era parlato di deriva frammentaria e delirante delle affascinanti elaborazioni del decennio precedente.

Se tale ipotesi (caduta in un apparente disinteresse)[39] ha un qualche fondamento, allora bisognerà chiedersi che cosa stia in mezzo a queste due grandi teatrologie, quella degli anni Trenta e quella degli anni Quaranta; più esattamente, e per usare un’espressione di Franco Ruffini,[40] diventa importante ricostruire, almeno nei suoi passaggi essenziali, l’”itinerario” di Artaud dal 1° al 2° Teatro della Crudeltà. Compito particolarmente complicato, visto che si tratta di fare i conti con gli anni dei vari internamenti manicomiali, e soprattutto con il “buco nero” che va dall’autunno del 1937 (primo internamento a Le Havre, appena sbarcato in camicia di forza dal traghetto “Washington”, e poi a Quatre-Mares a Sotteville-lès-Rouen) al gennaio 1943 (quando –l’ho già ricordato- Artaud viene trasferito nella clinica di Rodez): un periodo per il quale si è fatto ricorso in modo troppo disinvolto, quasi a mo’ di alibi, alla celebre definizione foucaultiana della follia come “assenza di opera”.[41]

In effetti, scavando un po’ più a fondo, si scopre che persino quegli anni bui (caratterizzati, fra l’altro, dalla perdita o comunque dal rifiuto della propria identità anagrafica) non furono del tutto privi di operatività, se non di opere: disegni (i già citati Sorts e i Gris-gris, fra l’altro),[42] molte lettere[43] e soprattutto l’embrione del singolare lavoro su di sé che prenderà forma più compiuta a Rodez e che credo di aver contribuito a restituire in maniera più appropriata all’attenzione degli studiosi di teatro.[44]

Nel “ritorno” di Artaud alla vita, al lavoro e al teatro (tre aspetti di un solo processo, a ben vedere), nel 1943-44, contarono molte cose: naturalmente, in primo luogo –come si è già avuto modo di ricordare- il netto miglioramento delle sue condizioni materiali nella clinica di Rodez, che si trovava nel sud della Francia, già liberato dall’occupazione tedesca, e dove egli poté riprendere ad alimentarsi in maniera più adeguata; il recupero progressivo di una rete di relazioni famigliari e amicali, che si era interrotta quasi del tutto negli anni più difficili, anche per sua volontà; gli effetti benefici del singolare training fisico-vocale, a cui si dedica incessantemente, versione aggiornata e adattata ai propri bisogni attuali dell’ “atletismo affettivo” degli anni Trenta; e poi, più specificamente: la scoperta di Lewis Carroll; la “riscoperta” del suo stesso libro dimenticato, Il Teatro e il suo doppio; il ritorno intensivo alla pratica del disegno, sempre più strettamente intrecciato con la scrittura (come nei cahiers, ma non soltanto); infine, last but not least, il viaggio nel Messico dei Tarahumara, sul quale – dopo averlo fatto “a caldo”, fra 1936 e 1937 - torna a scrivere a più riprese, dal dicembre 1943 fino a pochi giorni prima della morte, avvenuta il 4 marzo 1948.

Traduzioni da Carroll, scritti sui Tarahumara, disegni. Si tratta degli argomenti di tre contributi ospitati nel recentissimo numero di “Culture Teatrali” su Artaud, che ho già avuto occasione di menzionare. Vorrei toccarli brevemente, per poi aggiungere qualche considerazione su di un altro oggetto di studio che si sta affermando sempre più come cruciale per fare i conti con l’Artaud degli anni Quaranta, teatro compreso: alludo alle glossolalie, considerate all’interno di quello che ritengo sia il loro contesto più pertinente (non l’unico, ovviamente) anche da un punto di vista genetico, e cioè il lavoro “teatrale” dell’ultimo Artaud, riguardante la lettura della poesia come sua (ri)messa in vita.

6. Il sogno messicano

Partiamo dal viaggio in Messico e dagli scritti sui Tarahumara. Come ho già avuto modo di sostenere in altra sede,[45] nell’itinerario dal 1° al 2° Teatro della Crudeltà l’esperienza messicana presso gli indiani Tarahumara rappresenta una delle chiavi fondamentali, uno dei pochissimi fili che congiungono materialmente gli anni Trenta al decennio successivo e che, in qualche modo, non si spezzano del tutto neppure quando tutto il resto sembra spezzarsi irreparabilmente. Di più: il viaggio in Messico rappresenta, nella vita di Artaud, una cesura profonda, una svolta decisiva –nel bene e nel male, per quello che lì ad Artaud accadde e per quello che non gli accadde, per quello che “vide” e per quello che non riuscì a "vedere"– forse più profonde e decisive di altre svolte e di altre cesure giustamente segnalate dagli studiosi nella sua biografia: il fallimento come attore nel 1923-24, la “folgorazione” del teatro balinese nel 1931, l’insuccesso dei Cenci nel 1935, il già ricordato viaggio “mistico” in Irlanda nel 1937, il cosiddetto “ritorno a Parigi” nel maggio del 1946.

Non possiamo pensare di penetrare veramente in tutta l’opera successiva di Artaud, e quindi anche nella “rinascita” degli ultimi anni (in particolare, in quella straordinaria scena del rifacimento corporeo, ovvero della “curazione crudele”, che fu il 2° Teatro della Crudeltà), senza fare i conti sul serio con il viaggio in Messico e con la controversa esperienza presso gli indiani Tarahumara.

A parte il meritorio precedente di Carlo Pasi (ma anche quelli di Monique Borie, Marcello Gallucci e Elisabetta Brusa),[46] alcuni contributi recenti sembrano finalmente muoversi in questa direzione: mi riferisco, soprattutto, ai lavori di Florinda Cambria (di formazione non teatrologica ma filosofica), la quale tuttavia ancora evita un confronto approfondito con la stagione degli anni Quaranta,[47] e alla tesi di laurea di Luisa Ercolanelli sul viaggio messicano di Artaud come “viaggio teatrale”.[48]

In particolare, secondo quest’ultima, giovanissima studiosa, è nel soggiorno presso i Tarahumara, e più precisamente nell’impatto con la loro lingua, che andrebbe rintracciata una delle radici della ricerca glossolalica degli anni Quaranta; inoltre, a suo parere, l’intera esperienza della Sierra si presterebbe ad essere letta come una sorta di fatale “attraversamento dello specchio”: un andare al di là, un passare dall’altra parte delle cose, della realtà (e quindi, in primo luogo, del teatro, soltanto dopo il Messico, e forse in conseguenza del Messico, ripudiato definitivamente come rappresentazione e come spettacolo), che farebbe vivere ad Artaud una sorta di anticipazione psicofisica reale dell’ importante esperienza di traduttore dell’Alice carrolliana, con cui si confronterà a partire dall’estate del 1943. E (come suggerisce anche Camille Dumoulié)[49] nei riti del peyotl, tutti basati ossessivamente sulla disgiunzione/ricongiunzione dei due principi cosmogonici, il maschile e il femminile, e consistenti in gran parte in protocolli iniziatici di morte e rinascita, possiamo individuare una fonte preziosa per quelle pratiche di violenta destrutturazione/ricomposizione del corpo (in tal modo rigenerato miticamente come corpo “nuovo”, “glorioso”, “senz’organi”) che stanno alla base delle visioni del 2° Teatro della Crudeltà.

Senza dimenticare che, ovviamente, l’influenza è sempre in entrambi i sensi: senza alcun dubbio, la terribile esperienza degli internamenti, e in particolare quella degli oltre cinquanta elettroshock subiti a Rodez, servì ad Artaud per rivisitare, rileggere, rivivere l’iniziazione ai riti Tarahumara e, soprattutto, al fungo allucinogeno.

Quanto alle indagini della Ercolanelli, va aggiunto che esse hanno anche avviato un’importante operazione di riscontro fra tre elementi: i costumi e i riti Tarahumara nei testi disponibili all’epoca di Artaud, i costumi e i riti Tarahumara nel racconto di Artaud, i costumi e i riti Tarahumara oggi, nell'esperienza diretta della ricercatrice.[50] I primi risultati di questo triplice riscontro forniscono una conferma preziosa della sostanziale veridicità e, al solito, della incredibile precisione dei dettagli forniti da Artaud. E si tratta di dettagli che le sue probabili fonti scritte (da Basauri a Rouhier) non avrebbero potuto mettergli a disposizione e che quindi costituiscono una prova conclusiva (per quanto, ovviamente, è possibile essere conclusivi in casi del genere) del fatto che Artaud viaggiò veramente sulla Sierra.

7. “Alchimia salivare”

Il lavoro di Artaud su (e alla fine contro) Lewis Carroll copre complessivamente un arco di quasi quattro anni, dall’estate del ’43 (traduzione di Thema with variations, commissionatagli-impostagli dal dr. Ferdière, nel quadro dei suoi esperimenti di Art-thérapie) al marzo del ’47, quando esce sulla rivista “L’Arbalète”, con il nuovo titolo L’Arve et l’Aume, una versione di Humpty Dumpty, VI capitolo di Through the Looking-glass, profondamente diversa da quella a cui aveva lavorato anni prima a Rodez, e le cui intenzioni sono rese esplicite fin dal sottotitolo: “Impresa anti-grammaticale su Lewis Carroll e contro di lui”.[51] La pubblicazione, nel 1989, presso le edizioni L’Arbalète, di una nuova edizione de L’Arve et l’Aume (corredata dalla riproduzione anastatica delle bozze con le correzioni manoscritte di Artaud alla vecchia traduzione) ha permesso a tutti di rendersi conto delle dimensioni e del valore dell’”impresa” di Artaud, che quindi oltrepassa di gran lunga gli altri lavori di traduzione (da Poe, Southwell, Keats) intrapresi a Rodez, sempre su istigazione di Ferdière.

La scoperta dell’opera carrolliana, e delle sue invenzioni linguistiche, nell’estate del ’43 segna il ritorno di Artaud al lavoro letterario e scandisce – nei quattro anni successivi – i momenti fondamentali del suo ultimo, straordinario laboratorio creativo, all’insegna della reinvenzione corporea del linguaggio e della scrittura, con la “scrittura vocale”, “per analfabeti”, di cui le glossolalie costituiscono uno degli esiti più clamorosi.

Come ci mostra Lucia Amara nel suo recente, documentatissimo contributo (che fa giustizia, fra l’altro, di tante imprecisioni e di alcuni fraintendimenti accumulatisi su questa piccola ma significativa vicenda),[52] l’incontro-scontro fra Artaud e Carroll può essere diviso in tre momenti fondamentali: il primo, appena ricordato, della scoperta, con le traduzioni iniziali, in realtà già “adattamenti-variazioni”, come li chiama lui stesso; il secondo, della presa di distanze e del rigetto (ne sono un documento le violente lettere del settembre 1945 ad Henri Parisot, nelle quali egli muove due accuse pesantissime all’autore di Alice: in primo luogo, di essere “un profittatore che ha voluto pascersi intellettualmente, lui, già ben pasciuto di un pasto abbondante, pascersi del dolore altrui. […] un vile che non ha voluto patire la propria opera prima di scriverla e questo si vede”; inoltre, di essere un volgare scopiazzatore, giacchè "lo Jabberwocky è solo un plagio sdolcinato e senza accento di un’opera scritta da me e che hanno fatto scomparire”; cioè quel mitico libro perduto, dal titolo Letura d’Eprahi etc., che Artaud diceva di aver scritto nel ’34);[53] il terzo, della riappropriazione-reinvenzione, testimoniato appunto dalla versione del ’47 e dalla lettera all’editore Marc Barbezat (del 23 marzo di quell’anno) in cui si dice che essa “[gli] appartiene in proprio e non è affatto la versione francese di un testo inglese”.[54]

Ma ciò che più conta è che questo incontro-scontro con Carroll “sobillatore del linguaggio” (quale appare ai suoi occhi, secondo Lucia Amara) risulta interamente improntato all’oralità e alla corporeità, preludio ed esempio della estrema ricerca espressiva di Artaud all’insegna, come ho appena ricordato, del rifacimento del corpo e della rigenerazione fisica della lingua e della scrittura.[55] A questo proposito, non va trascurata la circostanza che, per Artaud, il primo Carroll, quello della poesia Thema with variations, è sonoro: infatti, egli ascolta la traduzione letterale e la lettura che glie ne fa a voce alta l’abbé Julien, il cappellano di Rodez. E’ da questa versione orale che Artaud (il quale conosceva male l’inglese) parte per il suo adattamento-variazione. Si legga, a conferma, quanto egli scrive in Variations à propos d’un thème, nel preambolo in prosa che precede la traduzione della poesia di Carroll:

C’è in questa poesia un aspetto che determina gli stati per cui passa la parola-materia prima di fiorire nel pensiero, e le operazioni di alchimia per così dire salivare che ogni poeta nel fondo della sua gola fa subire alla parola, musica, frase, variazione del tempo interno, prima di rigurgitarle in materia per il lettore.[56]

Se questa rappresenta, per così dire, la riflessione critica iniziale di Artaud sull’autore inglese, l’ultima è contenuta nella già citata lettera a Barbezat del marzo ’47. Qui, dopo una prima, anacronistica rivendicazione della primogenitura (“ho avuto la sensazione […] che quella poesia [la poesia di Carroll sui pesci, inclusa in Humpty Dumpty] sono io ad averla pensata e scritta in altri secoli”), cui seguirà quella riportata in precedenza, Artaud insiste sull’originalità e sull’autonomia della propria ricerca:

I miei quaderni scritti a Rodez durante tre anni di internamento, e mostrati a tutti, scritti in un’ignoranza completa di Lewis Carroll che non avevo mai letto, sono pieni di esclamazioni, d’interiezioni, d’abbai, di grida, sull’antinomia fra vivere e essere.[57]

In questa specie di excusatio non petita c’è – a mio parere - l’ammissione candida, quasi disarmante, dell’importanza che il corpo a corpo con Carroll e i suoi portemanteau-words ha avuto per la ricerca artaudiana di una “scrittura vocale”, per l’invenzione di quelle “xilofonie verbali” di cui le glossolalie costituiscono l’esempio più vistoso. Del resto, non è probabilmente un caso che il primo riferimento esplicito alle glossolalie sia contenuto proprio in una delle lettere a Parisot del settembre ’45, con le quali – lo abbiamo visto - si scaglia violentemente contro Carroll accusandolo di plagio; come non è un caso se il leitmotiv artistico e teatrale degli ultimi anni, quello del “vivere” la poesia, viene esplicitato in un’altra lettera a Parisot, di poco successiva a quelle contro Carroll. Ne riparleremo più avanti.

Ma ora occupiamoci dei disegni.

8. “Anatomie in azione”

La straordinaria opera grafica di Artaud è una delle zone del suo lavoro più citate che realmente conosciute o seriamente studiate. Dopo i fondamentali contributi critici e documentari di Paule Thévenin e Jacques Derrida,[58] sono stati tutto sommato pochi gli interventi approfonditi sulla molteplicità di questioni che, come al solito, anche i disegni sollevano.[59]

Dal ‘39 – lo confessa lui stesso - Artaud non scrisse più senza disegnare. E’ chiaro, quindi, che il lavoro grafico degli ultimi dieci anni di vita va considerato in maniera molto diversa rispetto a quanto egli aveva fatto in precedenza (già dal 1918 comincia a disegnare, durante uno dei ricorrenti ricoveri in clinica, e più o meno negli stessi anni inizia a scrivere di pittura). Fin dai primi anni di internamento (1937-‘39), il disegno diventa uno degli strumenti essenziali della sua ricerca e della sua attività di autodifesa e di ricostruzione, in un legame con la scrittura che verrà facendosi sempre più stretto e nel quadro delle attività del 2° Teatro della Crudeltà, con al centro la “curazione crudele” e il “rifacimento corporeo”.[60]

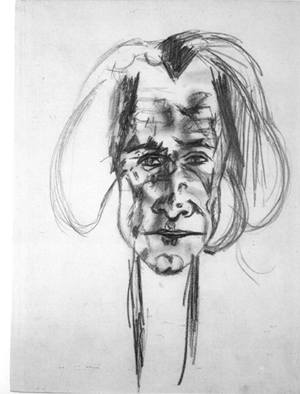

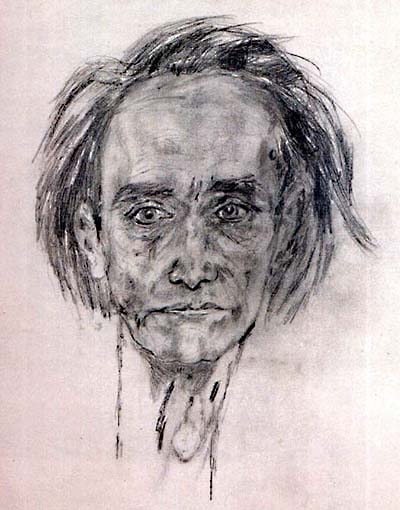

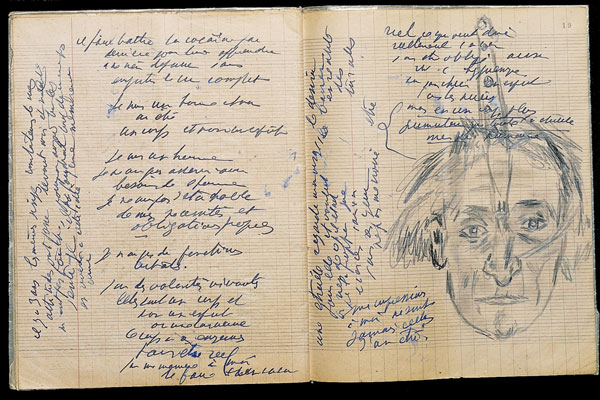

Come ricorda Caterina Pecchioli nel suo recentissimo contributo, si possono distinguere quattro fasi nella produzione grafica di Artaud: tre più o meno successive e una continuativa.[61] La prima fase (1937-1944) è quella caratterizzata dalla produzione di Sorts e Gris-gris, lettere sortilegio, provviste per il loro autore di poteri magici, benefici o malefici a seconda dei casi, e che egli comincia a inviare dall’Irlanda. La seconda fase va, all’incirca, dal gennaio ’45 al maggio ’46 (epoca in cui Artaud – lo sappiamo - lascia Rodez) ed è quella dei Grandi Disegni o Disegni Scritti, nei quali – come dice anche la loro denominazione d’autore - si realizza quell’intreccio a più livelli di parola e immagine, segno linguistico e segno grafico, a cui ho appena fatto allusione. La terza fase, che va dal maggio ’46 fino alla morte, nel marzo del ’48, è caratterizzata dalla prevalente produzione di Ritratti e Autoritratti. C’è poi un quarto tipo di produzione, che scorre parallelo alle tre fasi, fra ’45 e 48, ed è quello contenuto nei cahiers, dove Artaud attua una vera e propria fusione e una totale intercambiabilità fra scrittura e disegno.

Soffermandoci sui Grandi Disegni forse possiamo capire meglio la funzione che questa straordinaria impresa grafico-scritturale assolve per Artaud, in quegli anni. E tanto per cominciare va ricordato che, in essi, è riscontrabile una duplice presenza della parola: nel foglio, sotto forma di frasi o singoli termini, e fuori dal foglio, sotto forma di commento al disegno.[62] Del resto, è lo stesso Artaud ad aver parlato chiaramente, e a più riprese, in proposito e quindi è a lui che dobbiamo rifarci, almeno in prima battuta.

Quanto alla funzione delle parole nei Grandi Disegni, egli la definisce con forza fin dal loro primo annuncio, in una lettera a Paulhan del 10 gennaio ’45, che ho già avuto modo di citare in precedenza:

Mi sono messo a fare dei grandi disegni a colori. […] Sono dei disegni scritti, con delle frasi che si inseriscono nelle forme allo scopo di farle precipitare. Credo di essere arrivato anche in questo a qualcosa di speciale come nei miei libri o a teatro.[63]

E un anno dopo (in una lettera a Ferdière), egli chiarisce la genesi orale-corporea di queste frasi esplicative, che in realtà costituiscono delle “sonorità verbali”:

le frasi che ho annotato sul disegno che le ho dato le ho cercate sillaba per sillaba ad alta voce lavorando, per vedere se le sonorità verbali capaci di aiutare la comprensione di chi guardasse il disegno erano state trovate.[64]

Ma che cosa sono, in realtà, i suoi disegni, come bisogna considerarli, come guardarli?

I miei disegni non sono dei disegni ma dei documenti [c. m.], bisogna guardarli e comprendere quello che c’è dentro.[65]

Questo disegno [non meglio identificabile] come tutti i miei disegni non è quello di un uomo che non sa disegnare, ma quello di un uomo che ha abbandonato il principio del disegno e vuole disegnare alla sua età, la mia, come se non avesse imparato niente per via di principio, legge o arte, ma unicamente per esperienza di lavoro.[66]

Il genio di un disegno non sta nella sua arte, ma nell’azione delle forze che hanno presieduto al calcolo delle forme e dei segni che le linee disegnate abbandonano, formano, svuotano, fanno rimpiangere.[67]

In ogni caso, sta nel rapporto fra il disegno, anzi il disegnare, come atto, lavoro, e il rifacimento corporeo, che Artaud persegue a tutti i livelli in quegli anni, il senso più profondo di questa impresa grafico-scritturale (“Questo disegno è dunque la ricerca di un corpo”).[68] In proposito, il testo 50 disegni per assassinare la magia (scritto nel gennaio ’48, su richiesta dell’amico gallerista Pierre Loeb, per presentare una scelta di disegni dei cahiers) si spiega in maniera inequivocabile:

[Questi disegni] […] sono puramente/ e semplicemente la/ riproduzione sulla/ carta/ d’un gesto/ magico/ che ho esercitato/ nello spazio vero/ con il soffio dei miei/ polmoni e le mie/ mani,/ con la testa/ e i miei 2 piedi/ col mio tronco e le mie/arterie ecc.[69]

Del tutto evidente risulta qui il rapporto osmotico, il va e vieni ininterrotto che Artaud instaura fra il lavoro grafico (disegno e scrittura) e il lavoro su di sé, cioè il lavoro fisico e vocale che in quegli anni era venuto sviluppando come “metodo rivisitato e corretto dell’atletismo affettivo” e che costituisce la base del 2° Teatro della Crudeltà.

Grazie allo studio della Pecchioli possiamo addentrarci nell’analisi di un esempio concreto di queste “anatomie in azione” che sono, per lui, i suoi disegni.[70] Si tratta del Disegno Scritto Couti l’anatomie (di datazione incerta, fra ’45 e ’46, e spesso citato dall’autore con altri titoli: La recherche de l’anatomie; Le coccyx; L’anatomie).

Afferma Artaud nel Commento: “Questo disegno rappresenta lo sforzo che tento in questo momento per rifare corpo con l’osso delle musiche dell’anima”.[71] Ma in realtà, con questo disegno, e con gli altri, in generale con il disegnare (come del resto con lo scrivere e il leggere ad alta voce), Artaud cerca di fare molto di più: in questa vera e propria “drammaturgia in atto”,[72] lo sforzo “per rifare corpo” non è solo rappresentato ma anche attuato, appunto, con i mezzi e i supporti specifici del lavoro grafico e con l’aiuto della parola, nella fattispecie di formule glossolaliche, che giocano su etimi greci, a partire dal termine couti, “scatola”, una parola che ritorna sovente nei cahiers associata al corpo.[73] Appropriatamente la Pecchioli parla, a proposito di queste glossolalie, di “formula magica da enunciare perché il processo di ricostruzione abbia luogo” e nota come molte di esse ricorrano quasi identiche sia nel disegno che nella parte finale del commento.[74]

Ulteriore elemento di interesse nell’analisi della giovane studiosa è l’aver messo in luce come in questo disegno, al pari che in altri, il processo di ricostruzione corporea si svolga interamente all’insegna del rovesciamento, attuato contemporaneamente nel suono (la glossolalia couti d’arbac che diventa arbac cata), nel significato delle parole (che alludono, fra l’altro, a un albero della vita rovesciato: arbac cata, ma anche a un corpo a rovescio, ridotto alle ossa-segno, come suo elemento primo-minimo: les os sema) e nel soggetto del disegno, che mostra in effetti un corpo-osso capovolto, il nucleo generativo da cui partire per ricostruire, alla rovescia, la vera struttura anatomica dell’uomo. Scrive la Pecchioli (riferendosi alla celebre immagine della “danza alla rovescia” che chiude Per farla finita col giudizio di dio):

Come in una danza alla rovescia, il disegno offre l’immagine fisica di un corpo rovesciato, capace di sfidare le leggi dello spazio sul foglio, che non poggia i piedi in basso ma sceglie di ribaltarsi.[75]

9. “Vivere” la poesia

Per lungo tempo – e lo si è già ricordato - l’Artaud degli anni Quaranta con la sua anomala, straordinaria produzione, è stato guardato con sospetto; e anche quando veniva dichiarata ammirazione nei suoi confronti sembrava che non si potesse ugualmente fare a meno di evocare lo spettro della follia. Il ricorso alla schizofrenia nell’analisi del linguaggio delle sue ultime opere, e in particolare dei cahiers, è stato ininterrotto e ancora oggi non si può certo dire che sia cessato: conosciamo tutti i contributi ormai classici, e di grandissimo spessore in ogni caso, di Gilles Deleuze; ma ancora qualche anno fa Julia Kristeva è tornata a collocare l’opera di Artaud “tra psicosi e rivolta”.[76]

D’altra parte, è comprensibile che nella produzione artaudiana degli anni Quaranta, tutta all’insegna del superamento dei limiti, le glossolalie abbiano attirato più ancora del resto una lettura in chiave patologica come sintomo psichiatrico, e più specificamente schizofrenico.[77]

Tuttavia, da più parti si stanno intensificando le indicazioni per sottrarre la ricerca glossolalica di Artaud a letture unilaterali (che sia quella psicopatologica, appena ricordata, o quella, opposta, in chiave di mero sperimentalismo linguistico, sulla scia dei tentativi delle avanguardie storiche, secondo la linea, per intenderci, Carroll-Joyce-dadaismo-cubofuturismo etc.), per indagarla invece nel contesto complessivo del suo ultimo, grandioso laboratorio creativo, quello – già ripetutamente richiamato nella presente Postilla - del 2° Teatro della Crudeltà, con al centro la reinvenzione corporea del linguaggio.

Muovendosi - come il resto dell’ultima produzione letteraria di Artaud, ma con ancora maggiore radicalità - fra scrittura e oralità, visione e ascolto, xilofonia e xilofenia, le glossolalie rappresentano un momento e un aspetto importante dell’estrema ricerca “teatrale” di Artaud; quella attestata dalla Séance del 13 gennaio ’47 al Théâtre du Vieux-Colombier, dalle letture pubbliche alla Galérie Pierre e, soprattutto, dall’opus conclusivo, la trasmissione radiofonica Pour en finir avec le jugement de dieu.[78]

Denomino “teatrale” questa ricerca perché essa ebbe lo scopo, fra l’altro (forse, soprattutto), di affinare specifiche tecniche d’attore per riuscire a “vivere” la poesia (come si dice nella lettera a Parisot del 6 ottobre ’45 che cito più avanti), cioè a (ri)darle vita nel leggerla, fonetizzandola-cantandola.

E’ una ricerca che parte da lontano, si può dire quasi dagli inizi, a riprova dello strettissimo legame che è stato sempre sentito fra poesia e teatro [79] da un Artaud alla perenne ricerca di una parola efficace, in grado di recuperare – al di là del significato e della psicologia - l’originario potere di incantazione, legato alla sua matericità vocalico-sonora.

I saggi de Il Teatro e il suo doppio sono pieni di osservazioni e indicazioni inequivocabili al riguardo, a partire dalla celebre immagine della “poésie dans l’espace”, proposta ne La messa in scena e la metafisica, del 1931, dove si dice inoltre:

Fare la metafisica del linguaggio articolato significa indurlo ad esprimere ciò che di solito non esprime; significa servirsene in modo nuovo, eccezionale e inusitato, significa restituirgli le sue possibilità di scuotimento fisico, significa frazionarlo e distribuirlo attivamente nello spazio, significa prendere le intonazioni in modo assolutamente concreto restituendo loro il potere originario di sconvolgere e di manifestare effettivamente qualcosa, significa ribellarsi al linguaggio e alle fonti bassamente utilitarie, alimentari si potrebbe dire, alle sue origini di bestia braccata, significa infine considerare il linguaggio sotto forma di Incantazione.[80]

Questa linea di ricerca trova la sua prima fissazione operativa nel Il Teatro della Crudeltà. Primo manifesto, dell’ottobre 1932:

Abbandonando l’utilizzazione occidentale della parola, [“questo linguaggio oggettivo e concreto”] trasforma le singole parole in sortilegi. Alza la voce. Ne utilizza le vibrazioni e le qualità. Fa martellare violentemente i ritmi. Macera i suoni. Mira a esaltare, intorpidire, sedurre, fermare la sensibilità. […] Non si tratta di sopprimere la parola articolata ma di dare alle parole all’incirca l’importanza che hanno nei sogni.[81]

E il Secondo manifesto ribadisce:

Ma le parole, oltre che nel senso logico, saranno usate anche in un senso ammaliante, veramente magico –non soltanto, cioè, per il significato, ma anche per la forma e le loro emanazioni sensibili.[82]

Subito prima del viaggio in Messico (durante il quale potrà fare esperienza del salmodiare incantatorio degli stregoni Tarahumara), ne Un atletismo affettivo Artaud vagheggia del “geroglifico di un soffio”, col quale “ritrovare un’idea di teatro sacro”, e chiude rimproverando agli attori occidentali odierni l’incapacità di gridare:

Non c’è più nessuno che sia capace di gridare, in Europa, e specialmente gli attori in transe non sanno più emettere il proprio grido. Non sanno più fare altro che parlare, in teatro, hanno dimenticato di avere un corpo.[83]

Dopo il black-out della “follia”, quando torna alla vita, al lavoro e al teatro, Artaud riparte da qui, nella sua ricerca di un linguaggio al di là del linguaggio, di una scrittura oltre la scrittura.

Non a caso, i primi tentativi di elaborazione glossolalica, cioè di quelli che chiamerà “saggi di linguaggio”, “sillabe inventate” etc., emergono già nella primavera del ‘43,[84] subito dopo il trasferimento a Rodez, in una con il ritorno alla scrittura, la scoperta di Carroll, il riaffiorare dell’esperienza presso i Tarahumara, la riscoperta de Il Teatro e il suo doppio e naturalmente, last but not least, l’intensificarsi del lavoro su di sé come versione riveduta e corretta dell’ “atletismo affettivo” degli anni Trenta.

Gli esperimenti glossolalici stanno – giova ripeterlo - dentro la formidabile impresa di una radicale rigenerazione fisica del linguaggio che Artaud porta avanti in quegli anni, prima a Rodez e poi a Ivry, nella direzione di una ricerca estrema sull’espressività totale, pre- e post-verbale, della parola.

Da questo sforzo la lingua sembra uscire come disintegrata e purificata, ricondotta ai suoi elementi primari: la materia sonora, il respiro, il grido, il ritmo, l’onomatopea e, appunto, le glossolalie; queste ultime –avverte Artaud- non possono essere lette “che scandit[e], su un ritmo che il lettore deve trovare per capire e pensare”;[85] e devono essere pronunciate a voce alta, anzi altissima: urlate, insomma.[86]

E’ la “scrittura vocale”, o “senza lettere”, che nasce dall’oralità e all’oralità è destinata elettivamente a tornare, nella dettatura e nella lettura. Anzi, è solo nel proferimento a voce alta che essa (ri)vive. Dopo aver presentato, per la prima volta, in maniera esplicita una sequenza glossolalica come “saggio di linguaggio”, nella lettera a Parisot appena citata Artaud aggiunge, con fare apparentemente misterioso:

scritto qui [questo “saggio di linguaggio”] non dice niente ed è solo cenere; perché scritto possa vivere occorre un altro elemento che si trova in quel libro che è andato perduto [allusione al già ricordato libro mitico Letura d’eprahi etc., a cui viene attribuita l’invenzione del suo linguaggio glossolalico].[87]

Pochi giorni dopo, in un’altra lettera a Parisot, egli spiega, appunto, che per lui le poesie non si tratta di scriverle o declamarle ma di viverle: “Se sono poeta o attore non lo sono per scrivere o declamare poesie, ma per viverle”.[88]

Ecco, dunque, cosa intende dire Artaud: per vivere la poesia bisogna far ricorso a “un altro elemento”, o meglio, a un elemento altro rispetto alla forma scritta e ai significati che essa fissa (e raggela o pietrifica). E questo elemento altro è rappresentato, per lui, dalla lettura come sonorizzazione-fonetizzazione, ovvero come gesto vocale.[89]

Questo lavoro sulla lettura intesa come sonorizzazione/fonetizzazione della parola, ovvero come gesto vocale, recupera e porta fino in fondo le suggestioni degli anni Trenta sulle intonazioni, le vibrazioni, l’uso magico e incantatorio della parola, il grido. Alla base –non lo si dimentichi- c’è il quotidiano training del souffle, il suo nuovo atletismo affettivo, fatto di chantonnements, reniflements, tournoiements.[90]

Agli occhi di Artaud, si trattava soprattutto di cominciare a mettere in pratica, a realizzare veramente, quanto nel Teatro e il suo doppio si era limitato a enunciare e a teorizzare. Insomma, ma la cosa vale per tutte le altre svolte negli anni Quaranta (scrittura, disegno etc.), con questa ricerca sulla lettura, come (ri)messa in vita della poesia, siamo di fronte a un lavoro con obiettivi fondamentalmente extra-artistici, cioè finalizzato primariamente al ricostruirsi, al tornare a vivere, ovvero al “nascere veramente” (come egli dice per Colette Thomas, la più cara e la più sfortunata dei suoi ultimi “allievi”)[91] e tuttavia capace di produrre delle straordinarie “ricadute” espressive.

L’ultima metamorfosi dell’homme-théâtre è quella del sapiente maestro di lettura, che cerca di passare ai giovani adepti (oltre a Colette Thomas, Marthe Robert, Jacques Prevel e la stessa Thévenin) i segreti della sua inconfondibile maniera di vivere le poesie.

In proposito disponiamo della illuminante testimonianza di Paule Thévenin, riportata estesamente nel presente volume.[92] Fra i tanti indizi preziosi da lei forniti, qui mi limito a sottolineare quello riguardante l’uso delle glossolalie come esercizio d’attore; circostanza che trova varie conferme, anche da parte dello stesso Artaud.[93]

Altre informazioni essenziali, concordanti con quelle fornite dalla Thévenin, circa il lavoro estenuante che secondo Artaud era necessario per arrivare a leggere efficacemente una poesia, e dunque a viverla, le fornisce la tormentata collaborazione con la giovane attrice Colette Thomas fra ’46 e ’47. Grazie a un impegno di questo tipo, nel corso della Séance del 7 giugno ’46 al Théâtre Sarah Bernhardt in onore dello stesso Artaud, Colette aveva conseguito un risultato notevolissimo, leggendo “in una maniera straordinaria” (secondo il critico di “Combat”, che era presente in sala) un breve testo di Artaud (Car les enfants de la mise en scène principe), che poi sarebbe diventato una delle Frammentazioni di Succubi e supplizi.[94]

Della dura meticolosità del lavoro di prove, che i due svolsero insieme nelle settimane precedenti, è rimasta traccia nella loro corrispondenza.[95] Ciò rende pienamente plausibile l’ipotesi di Franco Ruffini che esso consistesse nell’arrivare

a mettere la vita – il soffio - non in ogni parola del testo pronunciato, ma in ogni sillaba e lettera e, al fondo, in ogni impulso di suono articolato prima dell’articolazione.[96]

Del resto, è lo stesso Artaud a parlare, pochi mesi dopo,

di molteplici modi di scandire un testo non solamente frase per frase o parola per parola, ma sillaba per sillaba e lettera per lettera.[97]

Forse è proprio di questo lavoro che Colette Thomas si ricorderà, più di quarant’anni dopo, durante l’incontro con il regista cinematografico Gérard Mordillat, parlando, in maniera apparentemente insensata, “[del] numero di lettere nelle parole, [del] numero di parole nelle frasi”.[98]

L’anno dopo, luglio ’47, Colette riappare (insieme a Roger Blin e a Marthe Robert) nelle due sessioni di letture che Artaud orchestra alla Galerie Pierre in occasione di una sua esposizione di disegni.[99] Nella prima, del 4 luglio, complessivamente deludente, la prova di Colette fu addirittura fallimentare (Prevel la definisce “insieme patetic[a] ed estremamente penos[a]”); nella seconda, del 20 luglio, risultò invece nuovamente “straordinaria”; secondo le parole dello stesso Artaud, “come uno spirito pronto a materializzarsi”.[100] Artaud, da vero regista inflessibile, l’aveva rimproverata fra una sessione e l’altra, attribuendo il cattivo esito della prima al fatto che non avessero provato.[101]

Come ha scritto Carlo Pasi, le letture alla Galerie Pierre costituiscono il preludio al lavoro per lo straordinario opus finale: Pour en finir avec le jugement de dieu.

Paule Thévenin, nella sua testimonianza circa l’apprendistato sulla lettura fatto con Artaud, parla di canto, di melodia. Molti ascoltatori hanno avuto la stessa impressione di fronte alla registrazione di Pour en finir avec le jugement de dieu: e cioè che si tratti di canto, che qui – come ebbe a scrivere Julia Kristeva - “ciò che interessa ad Artaud sia di cantare”.[102]

Pour en finir… non è soltanto l’ultimo lavoro di Artaud ma è anche un’opera capitale, una summa, pur nelle ridotte dimensioni. Consapevole che, messa in onda, essa avrebbe raggiunto un pubblico ben più vasto delle platee teatrali, Artaud cercò di condensarvi i risultati delle intensissime ricerche degli ultimi anni intorno alla rigenerazione corporea della parola e del linguaggio, in un’osmosi strettissima, e a più livelli, fra oralità e scrittura, fra rumore, voce, parola e suono.

Dopo il semi-infortunio del tête à tête al Vieux Colombier, dopo i risultati decisamente migliori delle letture alla Galerie Pierre, egli si sentiva finalmente in grado di conseguire in pieno un obiettivo che fino ad allora aveva mancato o raggiunto solo parzialmente.

E’ molto interessante, scorrendo il dossier di Pour en finir…,[103] scoprire che Artaud, il quale per settimane aveva scritto e scritto testi, more solito, da un certo momento comincia a capire come, in un’opera radiofonica quale lui la sta concependo, le parole in sé non siano la cosa più importante (e infatti proporrà due tagli riguardanti i suoi due interventi, in apertura e in chiusura, oltre a lasciar cadere la lunga poesia Le Théâtre de la Cruauté, di cui una scaletta del novembre del ‘47 ancora inserisce il finale), come gli effetti che si prefigge di ottenere siano invece legati, fondamentalmente, alle sonorizzazioni e alle xilofonie, da un lato, e al montaggio super-accurato, dall’altro.

Ecco perché Pour en finir…, inteso in quanto “emissione”,[104] si presenta come una vera e propria partitura stratificata, dove tutto è sapientemente calcolato: dall’equilibrio tra le due voci femminili (Maria Casarès e Paule Thévenin) e le due voci maschili (Roger Blin e lui stesso)[105] al modo in cui si alternano o sovrappongono segmenti appartenenti ai quattro principali strati sonori dell’opera: testi detti, sonorizzazioni vocali (xilofonie verbali) e corporee: grida, rumori, battiti, xilofonie strumentali (prodotte da xilofono, tamburo, timpani e gong), glossolalie. Si veda, al riguardo, la scaletta del montaggio in dieci sequenze inserita da Artaud in una lettera a Fernand Pouey del 16 gennaio ’48.[106]

Alla fine – insiste Artaud - tutto sarebbe dipeso dal montaggio e, naturalmente, dalla messa in onda, visto che ogni dettaglio era stato calcolato in funzione sua.

In quella che viene di solito citata come la sua “ultima lettera sul teatro”, scritta solo nove giorni prima della morte, la fortissima delusione per l’ennesimo échec (la mancata messa in onda, a causa del divieto sopraggiunto all’ultimo momento da parte del direttore della Radiodiffusione francese) e i dubbi affioranti nei confronti della “macchina” e della sua inevitabile “interposizione tecnica”, lo spingono a rilanciare con disperato entusiasmo il proprio progetto teatrale, che ora chiama “teatro di sangue”, ennesimo e ultimo nome del 2° Teatro della Crudeltà:

Per questa ragione non mi occuperò mai più di Radio,/ e mi consacrerò ormai/ esclusivamente/ al teatro/ così come lo concepisco,/ un teatro di sangue,/ un teatro che a ogni rappresentazione avrà fatto guadagnare/ corporalmente/ qualcosa/ sia a che recita [joue] sia a chi viene a veder recitare,/ del resto non si recita,/ si agisce./ Il teatro è in realtà la genesi della creazione./ Questo si farà.[107]

Questo progetto ancora ci riguarda e ci sfida. E’ una delle eredità impossibili del Novecento teatrale.

11. Nota bibliografica

Indico qui le principali pubblicazioni in italiano di e su Artaud uscite nell’ultimo decennio, 1995-2005.

I. Principali traduzioni italiane di scritti di Artaud:

- Storia vissuta di Artaud-Mômo, a cura di Giorgia Bongiorno, Brescia, L’Obliquo, 1995.

- Il Pomerio, supplemento a “In forma di parole”, dicembre 1996, a cura di Carlo Pasi (contiene: Alienare l’attore; Il teatro e la scienza; Il rituale è quando l’uomo ha già trovato e fissato; Viviamo in un mondo malsano da cui; il mondo degli spiriti è quel mondo che ha).

- Per farla finita con il giudizio di dio, Viterbo, Stampa Alternativa, 2000.

- Vivere è superare se stessi. Lettere a Jean-Louis Barrault 1935-1945 style='font-style:normal'>, a style='font-style: normal'> cura di Enrico Badellino, Milano, Archinto, 2000.

- Del meraviglioso. Scritti di cinema e sul cinema, a cura di Goffredo Fofi, Roma, Minimum Fax, 2001.

- Cinquanta disegni per assassinare la magia, a cura di Carlo Pasi, Brescia, L’Obliquo, 2002.

- Poesie della crudeltà, a cura di Pasquale Di Palmo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2002.

- Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie, a cura di Giorgia Bongiorno, Torino, Einaudi, 2003.

- CsO: il corpo senz’organi, a cura di Marco Dotti, Milano, Mimesis, 2003 (con ampia bibliografia).

- Succubi e supplizi, a cura di Jean-Paul Manganaro e Renata Molinari, Milano, Adelphi, 2004.

II. Principali contributi critici:

- Franco Ruffini, I teatri di Artaud: Crudeltà, corpo-mente, Bologna, Il Mulino, 1996.

- Gianni Poli, Antonin Artaud. La poesia in scena, Genova, Erga Edizioni, 1997.

- Nicola Savarese, Paris/Artaud/Bali. Antonin Artaud vede il teatro balinese all’Esposizione Coloniale di Parigi del 1931, L’Aquila, Textus, 1997.

- Camille Dumoulié, Antonin Artaud, Genova, Costa & Nolan, 1998 (ed. orig. 1996).

- Carlo Pasi, La comunicazione crudele. Da Baudelaire a Beckett, Torino, Bollati Boringhieri, 1998 (in particolare, il capitolo Lo specchio della crudeltà: Antonin Artaud).

- Ida Savarino, Antonin Artaud nel vortice dell’elettrochoc, Tivoli, Sensibili alle Foglie, 1998.

- Carlo Pasi, Artaud attore, Torino, Bollati Boringhieri, 2000 (edizione aggiornata della precedente del 1989).

- Florinda Cambria, Corpi all’opera. Teatro e scrittura in Antonin Artaud, Milano, Jaca Book, 2001.

- Alessandro Cappabianca, Artaud, Palermo, L’Epos, 2001.

- Lorenzo Chiesa, Antonin Artaud. Verso un corpo senz’organi, Verona, Ombre Corte, 2001.

- Franco Ruffini, Alessandro Berdini (a cura di), Antonin Artaud. Teatro, libri e oltre, Roma, Bulzoni, 2001.

- Franco Ruffini, Per piacere. Itinerari intorno al valore del teatro, Roma, Bulzoni, 2001 (in particolare, I libri di Stanislavskij e di Artaud; I “Sei personaggi” di Antonin Artaud; Artaud alla lettera).

- Antonio Attisani, Théâtre le lieu où l’on s’en donne à coeur joie, in AA.VV., Frammenti di un discorso sullo spettacolo. Per Roberto Tessari, Torino, Edizioni del DAMS di Torino, 2003.

- Luca Berta, Derrida e Artaud. Decostruzione e teatro della crudeltà, Roma, Bulzoni, 2003.

- Giorgia Bongiorno, Introduzione a A. A., Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie, Torino, Einaudi, 2003.

- Marco Dotti, Il corpo e il suo doppio, in A. A., CsO: il corpo senz’organi, Milano, Mimesis, 2003.

- Umberto Artioli, Antonin Artaud e il teatro della crudeltà, in AA. VV., Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione (1870-1950), a cura di U. A., Roma, Carocci, 2004.

- Francesco Cappa, La materia invisibile. Corpo e carne in Antonin Artaud, Milano, Ghibli, 2004.

- Marco De Marinis, Visioni della scena. Teatro e scrittura, Roma-Bari, Laterza, 2004 (in particolare, Artaud fra Seneca ed Eliogabalo: riscrittura tragica e romanzo teatrale).

- Fabio Acca, La fortuna di Artaud in Italia 1935-1970, tesi di dottorato, Università di Bologna, Studi Teatrali e Cinematografici, a.a. 2004-1005 (con vasta bibliografia).

- Jacques Derrida, A. Artaud. Forsennare il soggettile, Milano, Abscondita, 2005.

- Marco De Marinis, A Est di Bali: Artaud, i Tarahumara e il vero Oriente, in L’Oriente. Storia di una figura nelle arti occidentali (1700-2000), a cura di Paolo Amalfitano, Silvia Carandini e Loretta Innocenti, Roma, Bulzoni, 2006, vol. II: Il Novecento.

- Artaud/microstorie, a cura di Marco De Marinis, numero monografico di “Culture Teatrali”, 11, autunno 2004 (in realtà, 2006), con contributi di: Fabio Acca, Lucia Amara, Marco De Marinis, Alfredo De Paz, Luisa Ercolanelli, Evelyne Grossman, Caterina Pecchioli.

[1] Per comodità del lettore in questa Postilla, che funge fra l’altro da nota bibliografica riepilogativa e integrativa, si riporteranno in forma completa anche i riferimenti riguardanti testi e studi già citati nelle tre parti del volume.

[2] Fabrizio Cruciani, Copeau, o la tradizione della nascita, “Teatro Festival”, 5, 1986, pp. 19-20. Si vedano le analoghe considerazioni svolte da chi scrive nell’Introduzione alla sezione monografica del numero 9 (autunno 2003) di “Culture Teatrali”, dedicata a Grotowski.

[3] Marcelin Pleynet, Antonin Artaud, le suicidé de la société, in Les Théâtres de la Cruauté. Hommage à Antonin Artaud, a cura di Camille Dumoulié, Paris, Desjonquères, 2000, p. 23.

[4] Camille Dumoulié, Artaud, la vie, Paris, Desjonquères, 2003, p. 7.

[5] Ferdinando Taviani, Ciarla a voce sommessa, in Antonin Artaud. Teatro, libri e oltre, a cura di Franco Ruffini e Alessandro Berdini, Roma, Bulzoni, 2001, p. 90.

[6] Citando un po’ alla rinfusa, ricorderei: Marco Dotti, Florinda Cambria, Giorgia Bongiorno, Luca Berta, Francesco Cappa, Pasquale di Palmo e Fabio Acca. A quest’ultimo, in particolare, dobbiamo una recente ricerca su La fortuna di Artaud in Italia. 1935-1970, tesi di dottorato, Università di Bologna, Studi Teatrali e Cinematografici, a.a. 2004-5, un estratto della quale è ora pubblicato nel n. 11 di “Culture Teatrali” (autunno 2004, ma in realtà 2006), dedicato a Artaud/microstorie.

[7] A. Artaud, Succubi e supplizi, edizione italiana a cura di Jean-Paul Manganaro e Renata Molinari, cura redazionale di Paola Cigala Fulgosi, Milano, Adelphi, 2004.

[8] D’ora in poi: O.C.+numero del volume+(se necessario) numero delle pagine. Per inciso, ritengo che sarebbe stato giusto apporre il nome della Thévenin sul frontespizio del volume in questione, come venne fatto per Van Gogh il suicidato della società, apparso sempre da Adelphi, e sempre nella traduzione di Jean-Paul Manganaro, nel 1988.

[9] La prima delle tre parti di cui si compone l’opera (Frammentazioni, Lettere, Interiezioni) era già stata proposta in un’altra traduzione (a cura di H. J. Maxwell e Claudio Rugafiori) dallo stesso editore nel volume Al paese dei Tarahumara e altri scritti, nel 1966. Più di recente, Giorgia Bongiorno ha pubblicato, nella traduzione di Emilio e Antonia Tadini, i primi due testi di Interiezioni (cfr. A. Artaud, Artaud le Mômo, Ci-Gît e altre poesie, Torino, Einaudi, 2003).

[10] A. Artaud, Succubi e supplizi, cit., p. 14. Ma, in proposito, si legga soprattutto la lunga nota di Paule Thévenin: ivi, pp. 467-474.

[11] A. Artaud, Oeuvres, a cura di Evelyne Grossman, Paris, Gallimard, “Quarto”, 2004 (d’ora in poi citerò questo volume così: Grossman 2004). Fra i molti contributi artaudiani della Grossman, si vedano almeno (oltre a Artaud/Joyce. Le corps et le texte, Paris, Nathan, 1996, ripetutamente citato nel corso del presente volume): Artaud, “l’aliéné authentique”, Tours, Ed. Farrago-Léo Scheer, 2003; La Défiguration. Artaud-Beckett-Michaux, Paris, Minuit, 2004.

[12] Cfr. anche Grossman 2004, p. 12. Nel 2006 la Grossman ha pubblicato una nuova edizione, in volume separato, di Suppôts et Suppliciations nella collana Poésie/Gallimard.

[13] Grossman 2004, p. 1049.

[14] Ved. sopra, pp. 211 sgg.

[15] Grossman 2004, p. 1172.

[16] Ved. sopra, II.5., p. 86, dove viene riportato anche un esempio delle risposte che la Thévenin ha dato, in più occasioni, a questo tipo di obiezioni.

[17] Particolarmente interessante risulta, da questo punto di vista, la proposta della Grossman di considerare la piccola pagina dei cahiers degli ultimi anni alla stregua di una vera e propria “scena di teatro”, di “poesia nello spazio” (ivi, p. 16): insomma, come il luogo in cui “si disegna poco a poco la concezione di un teatro vivente, letteralmente, verticalmente e in tutti i sensi, sulla pagina e nel corpo, in un corpo che si fa ‘trama’, ‘tessuto’, testo […]. Allora, ‘Artaud’ si dice anche ‘Teatro’: TE ARTO-TEATRO, scriverà più tardi” (ivi, p. 956). Sostanzialmente dello stesso avviso sembra essere uno specialista artaudiano di lungo corso, ancorché anomalo e appartato, come Claudio Rugafiori, il quale ha dichiarato di recente: “L’ultima parte dell’opera di Artaud, i molti volumi delle opere complete, sono fondamentalmente opera teatrale” (cfr. Fabio Acca, La fortuna di Artaud in Italia 1935-1970, cit., p. 82).

[18] Con la sola eccezione di quest’ultimo, si tratta di testi messi a disposizione del lettore italiano fin dagli anni Sessanta: cfr. Viaggio al paese dei Tarahumara, cit. Una traduzione recente di Position de la chair (O.C. I**) si trova in A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, a cura di Marco Dotti, Milano, Mimesis, 2003, pp. 23-4.

[19] Grossman 2004, p. 65. Sulla “teoria della carne” in Artaud, cfr. pure, della stessa autrice, Artaud, “l’aliéné authentique”, cit., pp. 76 sgg.

[20] Umberto Artioli, A. Artaud e il Teatro della crudeltà, in Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione (1870-1950), a cura di U. A., Roma, Carocci, 2004, p. 158.

[22] O.C. I**, p. 50. Altra trad. it. in A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, cit., p. 23.

[24] Sylvère Lotringer, Fous d’Artaud, Paris, Sens & Tonka, 2003, p. 17.

[26] Grossman 2004, p. 827.

[27] Sylvère Lotringer, Fous d’Artaud, cit., pp. 33 sgg.

[29] O.C. XI, pp. 268-9. Per la traduzione di questa lettera, cfr. A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, cit., pp. 93-101.

[30] Sylvère Lotringer, Fous d’Artaud, cit., p. 29.

[31] O.C. III, pp. 290-2. Sottolinea l’importanza di questa lettera Thierry Galibert, nell’introduzione al volume collettivo A. Artaud écrivain du sud, Aix-en-Provence, Edisud, 2002, p. 11.

[32] Sulla questione, e per un’analisi complessiva del corpus artaudiano sui Tarahumara, cfr., di chi scrive, A Est di Bali: Artaud, i Tarahumara e il vero Oriente, in L’Oriente. Storia di una figura nelle arti occidentali (1700-2000), a cura di Paolo Amalfitano, Silvia Carandini e Loretta Innocenti, Roma, Bulzoni, 2006, vol. II: Il Novecento. Personalmente, invece, non ho dubbi sul fatto che Artaud sia andato davvero sulla Sierra Tarahumara e ne ho fornite le motivazioni in quella sede.

[33] Michel Camus, A. Artaud. Une autre langue du corps, Bordeaux, Opales/Comptoir d’Edition, 1996, pp. 31-2. Si veda anche una lettera a Jean Paulhan, la quale tuttavia, pur recando nell’intestazione “Chihuahua, 7 ottobre 1936”, sembra scritta già da Città del Messico (O.C. V, pp. 289-90).

[34] Grossman 2004, pp. 1751-2.

[35] Cfr. Grossman 2004, pp. 848-851, con fac-simile della prima pagina del manoscritto.

[36] Camille Dumoulié, A. Artaud…, cit.

[37] Grossman 2004, pp. 10-11.

[38] Cfr., in proposito, il già citato numero 11 di “Culture Teatrali”, intitolato, appunto, Artaud/microstorie.

[39] Un solo, piccolo esempio: Antonio Attisani, in un recente intervento, mostra di non conoscere questa proposta e arriva a scrivere: “La storiografia tende a sottovalutare, in proposito, sia il lavoro di Artaud su se stesso, sia l’impegno da lui profuso con alcune giovani donne che lo frequentavano in quegli anni” (Théâtre le lieu où l’on s’en donne à coeur joie, in AA.VV., Frammenti di un discorso sullo spettacolo. Per Roberto Tessari, Torino, Edizioni del DAMS di Torino, 2003, p. 162). Il che è verissimo ma altrettanto vero è che i due temi di cui Attisani lamenta la sottovalutazione sono esattamente quelli da me trattati ne La danza alla rovescia di Artaud (che egli sembra, per l’appunto, non conoscere). In particolare, il primo ne costituisce proprio uno degli oggetti centrali, vero e proprio leitmotiv che attraversa l’intero lavoro. Per un’importante eccezione, si veda tuttavia Franco Ruffini, I mostri dell’agire e del pensare. Un maestro crudele e la sua vocazione, “L’Indice dei libri del mese”, 12, dicembre 1999, p. 16.

[40] Franco Ruffini, I teatri di Artaud, cit., pp. 89 sgg.

[41] Cfr. Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica (1961), Milano, Rizzoli, 1976 (I ed. 1963), e in particolare l’appendice La follia, l’assenza di opera, pp. 623-36.

[42] Vedi più avanti, § 8.

[43] Per le quali, cfr. ora Grossman 2004, pp. 849-72.

[44] Ved. sopra, in II.4., pp. 54 sgg.

[45] Cfr. (pure per quel che segue) Marco De Marinis, A Est di Bali: Artaud, i Tarahumara e il vero Oriente, cit. Anche il precedente § 5 si rifà a questo scritto.

[46] Cfr. Carlo Pasi, Artaud attore, Firenze, La Casa Usher, 1989 (II ed., Torino, Bollati Boringhieri, 2000); Monique Borie, A. Artaud. Il teatro e il ritorno alle origini, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1994 (1989); Elisabetta Brusa, Un viaggio alla sorgente del mistero. Artaud nel paese di Tarahumara, “Biblioteca Teatrale”, 11, 1989, pp. 25-49; Marcello Gallucci, Protasi e Apodosi, in A. Artaud, Messaggi rivoluzionari, a cura di M. G., Vibo Valentia, Monteleone, s.d. (ma 1994). Per un’ampia bibliografia internazionale sull’argomento, cfr. A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, cit.

[47] Florinda Cambria, Artaud in Messico. Note da un viaggio al di là delle colonne d’Ercole, in AA.VV., Terra e storia. Itinerari del pensiero contemporaneo, a cura di Carlo Sini, Milano, Cisalpino, 2000, pp. 251-64; Id., Corpi all’opera. Teatro e scrittura in A. Artaud, Milano, Jaca Book, 2001 (p. 70: “E’ innanzitutto dal confronto con l’esperienza cruciale di quel viaggio [cioè, appunto, del viaggio in Messico] che la vita e la riflessione di Artaud, attraverso e dopo l’internamento del ‘37-’46, dovranno ripartire”).