ateatro 74.20

Retoriche del genocidio

In margine a Rwanda 94

di Oliviero Ponte di Pino

Spettacolo nato da un’esigenza morale e politica, da un bisogno di verità, Rwanda 94 racconta e cerca di comprendere quello che è accaduto nel paese africano quando, nel giro di poche settimane, un milione di persone (tutsi e hutu moderati) venne massacrato a colpi di machete e di kalashnikov dal resto della popolazione, nell’indifferenza del mondo, a cominciare dalle grandi potenze e dall’ONU, e con potenti complicità internazionali. Una gigantesca macelleria, il genocidio più rapido della storia dell’umanità.

Rwanda 94 è anche, per diversi aspetti e proprio per questi motivi, uno spettacolo particolare: un oratorio laico, uno «spettacolo evento», così come un evento è stata la tournée italiana della compagnia belga Grupov, che dopo il prologo al Mittelfest nel 2002 ha toccato nel settembre-ottobre 2004 Palermo, Roma, Torino, Milano e Reggio Emilia (grazie, va aggiunto, alla volontà e all’impegno di Antonio Calbi).

Del resto, come si fa a raccontare un genocidio? Come si fa a trasformare un milione di morti in uno spettacolo?

Per capire la strategia e le scelte del regista Jacques Delcuvellerie e dei suoi collaboratori (per il testo Marie-France Collard, Yolande Mukagasana, Jean-Marie Piemme e Mathias Samson, oltre a Dorcy Rugamba e Tharcisse Kalisa Rugano), vale la pena di riflettere per cominciare sulle funzioni che può svolgere uno spettacolo di questo genere – un genere che possiamo in qualche modo ricondurre al «teatro civile». Sono varie e assai ampie: la testimonianza, la memoria, la didattica, l’informazione (e la controinformazione), l’azione politica, il rito funebre...

Sono alcune delle funzioni che il teatro svolge da sempre, che a loro volta hanno una serie di presupposti impliciti. In questo caso affiorano all’evidenza. Un teatro di questo genere presuppone per esempio che esista una giustizia che va aldilà del diritto del più forte e che coinvolge la responsabilità personale di ciascuno di noi, e che questo principio vada stabilito anche fuori e prima dei tribunali. Implica anche che abbiamo un’idea della storia (e forse del futuro, e dunque del suo senso). Ancora, suggerisce che i morti non siano solo morti, e dunque noi abbiamo delle obbligazioni nei loro confronti: insomma, abbiamo in qualche modo un’idea di vita dopo la morte – di trascendenza. Poi suggerisce che il teatro possa essere lo spazio pubblico in cui questi temi possono trovare espressione e diventare occasione di riflessione collettiva; e che a quello che accade in questo spazio pubblico possano (e forse debbano) essere interessanti tutti gli individui responsabili. Sappiamo anche che da questi presupposti impliciti può svilupparsi il senso del tragico. Il quale, a sua volta, è strettamente legato all’idea che abbiamo del male – e oltretutto, nel caso di un episodio come il genocidio del Rwanda, tutto questo si intreccia al giudizio sulla possibilità di un Male assoluto che si manifesta nella nostra realtà, nella Storia.

Spettacolo eccezionale per più di un aspetto, Rwanda 94 dura circa sei ore (compresi due intervalli di una ventina di minuti) e per svolgere tutte queste funzioni utilizza varie tecniche e modalità comunicative: il monologo, l’oratorio, il dramma, la fiaba, la conferenza e la lezione, il documentario... Sono forme che possono avere un rapporto diverso con la realtà che evocano, e un diverso grado di elaborazione e complessità estetica. La modulazione di queste forme, e il loro rapporto con la realtà umana, storica, collettiva e individuale, è una delle equazioni che Grupov ha dovuto risolvere.

Il primo blocco dello spettacolo, senz’altro il più toccante e sconvolgente, è la testimonianza di una sopravvissuta, Yolande Mukagasana, autrice di diversi volumi sul Ruanda, che nel genocidio perse il marito e i tre figli. Sono 40 minuti di intenso monologo, un racconto agghiacciante, che si apre con una premessa:

«Io non sono un’attrice, sono una sopravvissuta del genocidio del Rwanda, solo questo. Quello che vi racconterò sono solo sei settimane della mia vita durante il genocidio».

Yolande Mukagasana è sistemata su una sedia, sulla sinistra della scena. Ogni tanto l’emozione prende il sopravvento, le parole vengono soffocate dalle lacrime, allora prende fiato, dice «Scusatemi», estrae il fazzoletto, si ricompone e riprende il racconto. Al termine del suo monologo, si alza, avanza verso il proscenio, alza la mano destra e conclude:

«Che quelli che non vogliono ascoltare queste cose, che si denuncino come complici del genocidio del Rwanda. Io, Yolande Mukagasana, dichiaro dinanzi a voi e di fronte all’umanità che chiunque non voglia conoscere il calvario del popolo rwandese è complice dei boia. Non voglio terrorizzare né impietosire, voglio testimoniare. Solo testimoniare. Gli uomini che mi hanno inflitto le più atroci sofferenze, non li odio e non li disprezzo, mi fanno pietà».

Dunque la prima funzione, quella della testimonianza, è affidata a una sopravvissuta che si è assunta il compito – anche con una serie di libri – di tenere viva la memoria, di chiedere giustizia, e al tempo stesso di interrogarci sulle ragioni di un evento che pare sfuggire alla nostra comprensione. Questo racconto in prima persona, così teso ed emozionante, a tratti insopportabile per crudeltà e strazio, dà verità e forza a tutto quello che succederà in seguito.

Un narratore deve avere delle cose da dire e un punto di vista da cui narrare. Deve padroneggiare una tecnica che gli permette di raccontare. Ma deve anche avere una legittimità, una autorevolezza che lo renda credibile agli occhi della platea. Yolande Mukagasana – con la sua forza e la sua straordinaria presenza: insomma, non è detto che altri sopravvissuti abbiano la stessa potenza comunicativa e la stessa urgenza di comunicare, di testimoniare – risponde a tutte queste esigenze, e con la sua presenza legittima tutto quello che accadrà su quel palcoscenico, sia agli occhi dei rwandesi sia agli occhi degli stranieri, di noi occidentali.

Ma va anche sottolineato che in qualche modo gli spettatori hanno già risposto all’appello finale: sono qui, hanno deciso di ascoltare, in qualche modo hanno scelto di conoscere, si sono assunti le loro responsabilità

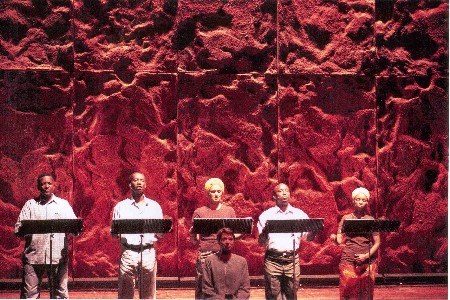

Dopo un breve intermezzo – la canzone intonata dal maestro Muyango ricorda i pogrom del 1959, anticipazione del genocidio – è la volta di un oratorio. Sono le testimonianze dei morti, sei attori che narrano la loro storia di vittime sacrificali: uno degli attori, che al momento del genocidio era fuori dal paese, narra in prima persona la morte di suo fratello. I morti entrano in scena dalla platea, sussurrano la loro storia agli spettatori, e poi prendono posto sulla scena, dietro un leggio.

E’ un primo slittamento dalla testimonianza personale a una forma di spettacolarizzazione, anche se il rapporto con la realtà storica ed emotiva è ancora molto forte. Fino alla conclusione, che denuncia una condizione ibrida, perché i morti senza giustizia e senza memoria non sono davvero morti:

«Sono morto, mi hanno ucciso.

Non dormo, non sono in pace».

Subito dopo, entra in gioco un terzo livello, più esplicitamente teatrale. Il «muro del Rwanda» che chiude la scena – una scultura costituita da sei pannelli di argilla rossastra, con rughe in bassorilievo illuminate di taglio con un forte effetto evocativo – si apre. In basso c’è uno studio televisivo da cui trasmettono la conduttrice Bee Bee Bee e il suo assistente Paolo Dos Santos; sopra di loro, uno schermo dove passano in un rapido zapping immagini televisive dell’epoca: Giovanni Paolo II, la Mecca, Mitterrand, l’opera di Pechino... La trasmissione, che si chiama Mwaramutse 1995, viene spesso interrotta e perturbata da strane apparizioni, fantasmi elettronici, anime che non trovano pace: sono le vittime del genocidio, spiegherà il linguista Kamali, in collegamento video dal suo studio, illustrando il loro linguaggio allusivo, ma anche la loro inquietudine.

Foto di Lou Hérion.

La trasmissione televisiva è certamente una finzione, anche nella recitazione affettata Bee Bee Bee e l’opportunista Dos Santos sono chiaramente due personaggi interpretati da due attori. Nel video, invece, se il Papa e il Presidente sono veri, le apparizioni dei morti sono finzione: tuttavia molto del «vero» che passa in quel video appare finto, una messinscena, una impaginazione, mentre quelle interferenze misteriose hanno una loro forza e anche se non comprendiamo quello che dicono – parlano infatti la lingua rwandese – paiono portatrici di una loro verità.

Alla base del patto comunicativo che lega un romanzo (o uno spettacolo o un film) al suo fruitore c’è quella che viene definita «sospensione dell’incredulità»: so che quello che sto leggendo (o vedendo) è finto, ma per un po’ faccio finta che sia vero. In Rwanda 1994, come abbiamo iniziato a vedere, questa «sospensione dell’incredulità» è in un certo modo intermittente, continuamente modulata: è nulla nel caso del racconto in prima persona della testimone («Io, come spettatore, credo che chi in questo momento dice "io" sia realmente quella persona, e che quello che mi racconta è vero perché l’ha vissuto lei stessa»); è leggermente maggiore nel caso dei racconti dei morti («Chi dice "io" non è quella persona, è un attore, ma racconta fatti veri»); è ancora maggiore nel caso della pièce teatrale sulla produzione televisiva («Sono attori ed è una storia finta», anche se da essa possono emergere brandelli di verità, ma in una forma diversa dalla pura enumerazione dei fatti).

L’inserto «televisivo» ha dunque anche un altro obiettivo. Quasi automaticamente attribuiamo alla televisione un alto valore di verità («Ci credo, è vero perché l’ha detto il telegiornale»). In questi filmati succede invece qualcosa di «impossibile»: vengono «infiltrati» dalle interferenze dei morti. Sappiamo benissimo che i morti non possono comparire qua e là nelle televisioni di tutto il mondo e dirci la loro: tuttavia queste testimonianze hanno un altissimo valore di verità, molto più – per certi aspetti – dei frammenti di immagini televisive che li circondano, e di cui viene dunque messo in causa lo statuto. Anche se, va aggiunto, per cogliere la verità di questa «enciclopedia dei morti rwandesi» ci è in ogni caso necessaria un’interpretazione, un commento – che ci viene offerto in questo caso nella forma del talk show. Questo paradosso prepara il terreno a quello che sarà uno dei temi chiave dell’intero lavoro: la necessità di smontare l’informazione diffusa dai media (televisioni, radio, giornali), che distorce la verità per superficialità o per interesse, per andare invece a cercare un’altra verità.

Sono i morti a insinuare il dubbio, con un ritornello ripetuto all’infinito:

«Ascoltateli, ma state in guardia

Guardateli, ma non dovete fidarvi

Questi apparecchi che diffondono le informazioni

Sono stati loro la fonte del male.»

La prima verità inafferrabile, la prima domanda dopo il genocidio, è la più difficile: «Perché?». Perché in Rwanda è successo quello che è successo, quello che a tutti – a cominciare dalle vittime – appariva inconcepibile?

Da questo interrogativo prende le mosse la terza parte dello spettacolo, la «litania delle domande»: un oratorio in cui vengono poste le mille questioni lasciate aperte dal massacro. A porre le domande è un coro di morti, ma impersonato questa volta da attori europei. Sono domande scomode sia per gli occidentali sia per gli africani. Riguardano RTLM, la stazione radiotelevisiva che lanciò le parole d’ordine del massacro e lo organizzo; e poi l’ONU, il colonialismo, la chiesa... Non ci sono risposte, ma ne esce un quadro agghiacciante di responsabilità, di scelleratezze, di veri e propri crimini. Un mosaico di cause che, tutte insieme, hanno provocato un effetto inimmaginabile. Se il genocidio resta ingiustificabile e incomprensibile, comincia a affiorare un contesto, una realtà storica e istituzionale all’interno della quale l’orrore ha potuto esplodere in tutta la sua forza. Ma questa litania di domande, nella sua ripetitività, nella sua forma oratoriale, è anche una cerimonia, un rituale che tiene aperto il contatto con i morti. Quello che i rwandesi che apparivano in televisione dicevano in forma allusiva, viene ora riproposto in termini più precisi: storici, politici, sociali. Ma il tono resta quello di un cerimoniale laico. Anche perché, se pure avessimo le risposte a tutte queste domande, se il quadro storico, economico, politico, sociale, venisse completamente ricostruito, la domanda principale resta senza risposta.

Il grande interrogativo viene implicitamente affrontato nella quarta parte, che ha ancora per protagonista Bee Bee Bee. La conduttrice televisiva ha deciso di continuare a investigare sulla vicenda rwandese, ma per farlo sente il bisogno di un interlocutore e di un destinatario. Vuole confrontarsi con chi abbia vissuto un’esperienza simile, con chi sia stato costretto ad affrontare il problema del male assoluto. Ecco dunque entrare in scena un nuovo personaggio, l’ebreo Jacob, sopravvissuto all’Olocausto. Al di là della verità di «esperti, storici, sociologi, antropologi, politologi», che Jacob la invita a interpellare, quello che interessa a Bee Bee Bee è una verità umana, morale. Come chiosa Jacob,

«l’infinitamente grande della verità, l’infinitamente piccolo della verità.»

Segue un breve intermezzo, un frammento di una trasmissione televisiva su Antenne 2: un anno prima dell’inizio dei massacri Jean Carbonnaire, responsabile dell’associazione «Survie», avvertiva con le lacrime agli occhi che in Rwanda stava per succedere qualcosa di terribile,

«ma si può fare molto, noi francesi con i nostri partner della comunità europea e del mondo occidentale».

Dunque qualcuno sapeva. Qualcuno parlava. Dunque era possibile sapere che stava per succedere qualcosa di terribile, che era possibile e necessario fermare la corsa verso l’orrore. Ma l’appello – come in altre occasioni – era destinato a cadere nel vuoto. Ora pesa come un macigno sulle coscienze di tutti.

Il brano che segue, «Ubwoko» (ovvero «clan»), il blocco più ampio dell’intero spettacolo, è una conferenza sul significato delle due parole intorno alle quali ruota l’intero dramma rwandese, «hutu» e «tutsi». Non è un compito semplice, quello dell’oratore che con aria professorale siede dietro la cattedra: si tratta infatti di districare una grande quantità di luoghi comuni, di falsificazioni, di distorsioni, di approssimazioni, e soprattutto di concetti che sono difficili da comprendere in termini «occidentali». E’ una decostruzione complessa, lunga e articolata, la parte meno «spettacolare» dell’intera serata: è la sezione più esplicitamente didattica, in un lavoro che è frutto di lunghi studi e ricerche storiche, antropologiche, archeologiche, linguistiche, sociologiche...

Sono i saperi che invocava Jacob, e sono spiegazioni convincenti, nella loro complessità e sottigliezza. Eppure, quando torniamo alla vicenda che ha per protagonista Bee Bee Bee, non bastano:

«E tuttavia non sappiamo ancora che cosa accade nella mente di un uomo che ammazza il suo vicino, con cui parlava ogni giorno, sulla soglia della sua casa, sul marciapiede della scuola quando, insieme, andavano a prendere i loro figli.»

Perché la tragedia ugandese evoca il male assoluto. All’insegna di «Se questo è un uomo» (i titoli delle sezioni vengono proiettati sul «muro del Rwanda»), Jacob racconta dunque la propria vicenda, la morte dei suoi famigliari e quella atroce del fratello:

BEE BEE BEE

«Mi sento sporca. Il solo fatto di ascoltare questa storia, è come se avessi del fango nel cuore.»

JACOB

«E’ così, direi, che si segnala il male assoluto. Vittima o testimone, non lo puoi evocare senza che ti sporchi. Ma non sporca i boia. Gli assassini di mio fratello sono ripartiti felici, senza dubbio placati.»

Quella che riprende Jacob è la lezione di Primo Levi:

JACOB

«Ecco, ha capito. Ora può uccidere il figlio del vicino: non è un bambino. Potete far scoppiare la testa del profugo. Non è un uomo, ma un errore. I topi devono scomparire, se qualcuno scappa bisogna finire il lavoro. Ecco tutto.»

BEE BEE BEE

«Ma come è possibile far credere che un uomo non è un uomo?»

JACOB

«Con la sofferenza, l’istruzione e l’impunità. La sofferenza cerca una causa, l’istruzione la indica, l’impunità incoraggia e libera. Quando una popolazione giunge a quel punto, quello che può intraprendere nel dominio del crimine e illimitato, infinito. Letteralmente.»

A questo punto, entrano in scena tre personaggi da fiaba, corpo di uomini e testa d’animale, le feroci bocche da iena irte di denti. Sono alcuni dei «cattivi» della storia e cercano di rassicurare Bee Bee Bee: quello che è accaduto è inevitabile, è nella natura degli africani, o nella dura realtà dei rapporti di forza, è il peso della storia e della sua complessità. Dunque non ci sono responsabili...

Tuttavia Bee Bee Bee non si accontenta della cantilena fatalista dei luoghi comuni. Molto spesso nel corso dello spettacolo Jacob riferisce quello che fa e dice la sua interlocutrice:

«"Lotterò per la verità", aveva detto Bee Bee Bee.

E lo fece.

Si spese molto.

"Tutto deve essere mostrato, reso pubblico" proclamava.

"Lo dobbiamo a ogni singolo volto

e anche a un milione di volte un volto".

E poco a poco i suoi superiori iniziarono a preoccuparsi del suo zelo.»

I tamburi africani, in questa lunga e terribile notte, cacciano le iene e chiamano alla veglia. Sarà solo una breve pausa.

Questa è infatti una notte d’anniversario: quello stesso giorno, il 6 aprile di quell’atroce 1994, dopo l’abbattimento dell’aereo che trasportava il presidente rwandese Juvenal Habyarimana e quello del Burundi, ebbe inizio il genocidio.

Bee Bee Bee fa un sogno. Sono tre visioni, che portano nuovamente lo spettacolo in una dimensione fantastica. Il primo sogno ci porta sul Calvario, alcuni degli attori che impersonavano i morti sono ora la Vergine, le Pie Donne, san Giovanni; sfilano sulla scena, come nelle processioni organizzate dai missionari.

Entra un personaggio gigantesco, con un becco d’uccello: è un vescovo che ebbe un ruolo significativo nell’eccitare i primi pogrom rwandesi del 1959.

«Anche gli ebrei hanno molto sofferto. Credete che sia accaduto senza una ragione? Povero Rwanda. Povera terra benedetta. Dio non perseguita alla leggera. Non scatena la sua collera per un capriccio.»

Tocca poi – in una scena ambientata sopra le cascate del Niagara – al generale che comandava le truppe dell’ONU in Rwanda nel 1994. E’ ancora un attore con una gigantesca testa d’animale.

«Mi vergogno. Abbasso il capo come chi ha perduto ogni arroganza. Mi vergogno di aver dovuto restare a braccia conserte. Di aver visto quello che ho visto, di aver saputo quello che ho saputo e di non aver potuto intervenire.»

Ora il sogno di Bee Bee Bee ci porta in Francia, verso «un luogo noto perché ogni anno era la meta del pellegrinaggio di un Presidente della Repubblica ormai defunto». I due personaggi sono il figlio di quel presidente della Repubblica e il suo autista. Il loro dialogo – all’inizio di questo terzo sogno – ricalca la celeberrima scena dell’incontro di Amleto con il fantasma del padre.

«Non ho scelto il mio alleato. Ho solo voluto salvaguardare l’influenza francese in Africa. Ho fallito. Ma la Francia che perde la propria influenza nel mondo, anche questa è una tragedia. Addio, figlio mio. Addio! Lava dal mio nome il crimine di cui l’hanno macchiato e che il popoli di Francia si ricordi di me.»

Sono solo sogni, visioni, forse incubi, eppure sono queste intrusioni del fantastico a offrire il più netto giudizio politico sulle responsabilità della tragedia: la chiesa, l’ONU, la Francia sono responsabili.

A questo punto Bee Bee Bee è finalmente pronta per discutere della sua trasmissione-verità sul Rwanda con il responsabile del programma. La conduttrice vuole aprire il suo«speciale Rwanda» con un inserto filmato di 8 minuti. Sono materiali di repertorio (in parte trasmessi anche in Italia) che condensano il genocidio in una seuqenza di immagini mute e terribili. Nelle prime immagini vediamo le esecuzioni, poi le strade piene di cadaveri, il sangue sul selciato. Ancora, le scuole e le chiese dove si rifugiarono i tutsi e che sono state teatro dei massacri... Via via che procede il filmato, ci rendiamo conto che quegli 8 minuti condensano gli anni che ci separano dal genocidio: nelle ultime immagini vediamo l’erba che cresce e sommerge centinaia di teschi.

Sono immagini vere, «documenti», per così dire, la cui realtà è inconfutabile. Sono dure, ancora una volta insopportabili per lo spettatore. Tuttavia già attraverso il montaggio quelle immagini mute (se non per qualche frammento di una canzone trasmessa da RTLM che incitava allo sterminio dei tutsi) iniziano a raccontare una storia, quella della perdita di memoria che rischia di cancellare quelle sofferenze, quei morti, quell’orrore. Perché quelle immagini documentano la lenta decomposizione dei corpi dopo la morte, da carne pulsante a polvere – la polvere rosso sangue di cui sembra fatto il «muro del Rwanda». Il cammino verso quel nulla che il lavoro della memoria vuole a ogni costo evitare.

Ma il produttore della trasmissione, Monsieur Eur, ha qualcosa da obiettare.

BEE BEE BEE

«Otto minuti per evocare 3 volte 30 giorni, 3 volte 30 giorni di 24 ore, otto minuti di immagini per 2160 ore d’agonia, è troppo?»

MONSIEUR EUR

«Bee Bee Bee, non mi rompa le palle con la sua pseudo-contabilità. Vuol sapere che cosa succederà? Per i primi due minuti, la gente sarà sconvolta, terrificata. Al terzo minuto, gli verrà la nausea. Al quarto, non gli farà più nessun effetto e al sesto cominceranno a ridacchiare dicendosi va bene, abbiamo capito.»

BEE BEE BEE

«Ma le dà tanto fastidio? E in questo caso non è giusto essere sgradevoli? Se le dico tranquillamente "1 milione di morti", lei non salta sulla sedia. Se le faccio vedere qualche decina di corpi, ecco il disgusto. Perché?»

MONSIEUR EUR

«Il mondo ha le sue leggi. Anche la televisione. Lo spettatore non va brutalizzato. Né demoralizzato. E nemmeno colpevolizzato. In ogni caso quello che succede in Africa, non è mica colpa sua».

Naturalmente, come ci informa Jacob, la trasmissione di Bee Bee Bee non andrà mai in onda. Quelle immagini sono troppo crude per il prime time. La verità sul genocidio non può passare in televisione. L’assunto implicito è che solo in teatro, fuori dai mass media, lontano dai loro meccanismi di controllo, e solo quando è ancora possibile un contatto umano, là dove si crea una comunità e non si raduna un pubblico da indici d’ascolto, è possibile cercare e sopportare la verità.

Dopo il secondo intervallo, l’ultima parte, la quinta, è la più compatta e quella esteticamente più elaborata, filtrata e forse sublimata dalle regole e dai canoni dell’arte. Peraltro l’intero spettacolo era punteggiato di commenti e intermezzi musicali: spesso erano canzoni cantate nella lingua del Rwanda, a volte un accompagnamento para-minimalista (come nel caso della litania delle domande), a volte commenti più colorati, magari jazzati. Quando le parole non dicono più abbastanza, la musica può soccorrere.

La «cantata di Bisesero» è una suite lunga una quarantina di minuti, una sorta di coro – con i cinque attori in piedi dietro un leggio a scandire il testo – in cui si narra la resistenza dei tutsi asserragliati sulla collina di Bisesero, l’ultimo rifugio. Poche centinaia di sopravvissuti su 50.000 rifugiati, braccati e massacrati a colpi di machete, che seppero resistere per mesi in condizioni impossibili: senza cibo né acqua, senza armi, a mani nude... E’ un’epopea disperata e straziante. Tuttavia questa insopprimibile volontà di sopravvivenza è la migliore testimonianza che possiamo rendere ai morti del Rwanda, il migliore omaggio che si possa rendere alle vittime del genocidio, alla loro umanità e forza. Da sempre – almeno dai tempi delle Troiane e dei Persiani – il teatro ha saputo dare voce e dignità ai vinti, agli sconfitti dalla storia, alle vittime innocenti. Rwanda 94, ancora una volta, si fa carico di questo compito.

E così, conclusa questa suite per voci e orchestra, dopo essersi aperto con la testimonianza di una sopravvissuta, Rwanda 94 termina con il «Censimento Preliminare delle Vittime del Genocidio a Bisesero»: un’attrice inizia a declinare l’elenco dei morti, che sfuma con la musica nel silenzio e nel buio.

In oltre sei ore di spettacolo, Delcuvellerie e i suoi collaboratori affrontano un groviglio di temi complessi, profondi e delicati. Non si illudono di aver esaurito l’argomento: per esempio, solo sul piano degli eventi storici, mancano quasi del tutto i riferimenti al FLP degli esuli tutsi, che riconquistò il paese ponendo fine al genocidio e che è attualmente uno dei maggiori protagonisti della geopolitica dei Grandi Laghi. Tuttavia lo spettacolo è ricco e denso di informazioni (e di controinformazione, come abbiamo visto), anche se questa non è la sua unica funzione, e forse nemmeno quella principale.

Le difficoltà non vengono però solo dalla quantità e dall’articolazione dei contenuti. E’ anche necessario dar loro una forma adeguata, che tenga conto delle diverse sensibilità coinvolte nella tragedia rwandese, che sappia puntare il dito contro i responsabili senza ferire la sensibilità dei sopravvissuti (e senza accumulare troppo querele), che sappia parlare al pubblico evitando le trappole della retorica e dell’ideologia.

Se lo spettacolo avesse dovuto svolgere solo una (o solo alcune) delle funzioni elencate prima, il compito sarebbe senz’altro stato più facile, e sarebbe stato forse possibile trovare una chiave unitaria anche dal punto di vista formale. Ma da questa stratificazione di obiettivi è emersa anche la necessità di una molteplicità di modi e stili della comunicazione. Delcuvellerie e soci hanno dunque messo in atto una retorica – nel senso più nobile del termine. Non una tecnica per persuadere l’interlocutore, quanto una strategia in grado di articolare il rapporto tra quantità e la qualità del materiale accumulato e le forme della comunicazione, tenendo conto di tutte le sensibilità coinvolte. Sullo sfondo, incombe la questione fondamentale per chi voglia fare arte a partire da un evento che forse non dovrebbe essere narrato o spettacolarizzato – è questa la ragione di fondo, aprioristica, di molte critiche a Schindler’s List e La vita è bella.

Perché forse del genocidio possono parlare (hanno diritto di parlare) solo i sopravvissuti, i «salvati». Perché forse della tragedia del Rwanda dovrebbero occuparsene solo storici, studiosi, giornalisti, e al limite filosofi e teologi.

Tuttavia sappiamo che non è possibile raccontare l’orrore e cercare di capire solo attraverso una storia (la testimonianza personale, la vicenda esemplare) o solo attraverso la Storia, ovvero una ricostruzione dei fatti come rete intelligibile, coerente e completa di cause ed effetti. L’una e l’altra sono necessarie, ma lasciano molti interrogativi aperti. Dunque per cercare di capire l’Orrore, è necessario utilizzare una serie di strategie diverse, un intreccio più complesso. E’ necessario interrogare il «cuore di tenebra» dell’umanità.

Ci sono ulteriori funzioni che la ricerca storica e l’interrogazione filosofica non posso risolvere. Perché non riguardano fatti o idee, ma azioni che vogliamo e dobbiamo compiere. Un primo ordine di azioni riguarda la nostra sete di giustizia e il desiderio che eventi di questo genere non debbano ripetersi: è una tensione che implica un senso della storia e spinge all’azione politica. Un secondo ordine investe invece la sfera simbolica: da un lato si tratta di costruire e preservare una memoria (e dunque una identità), di scambiare e condividere una testimonianza; dall’altro si tratta di placare le anime dei morti, delle vittime senza giustizia e senza memoria che continuano a turbare i nostri sogni e le nostre coscienze.

A queste funzioni il teatro può rispondere – anche se in maniera solo parziale – recuperando la propria dimensione rituale. Il rito, senza pretenderla esplicitamente, sottintende una apertura a una dimensione trascendente. Rwanda 94 chiama esplicitamente in causa i morti – le vittime del genocidio – di continuo e in molte maniere diverse: fin dal sottotitolo, «un tentativo di riparazione simbolica verso i morti, a uso dei viventi», e poi con la testimonianza di Yolande sul marito e sui figli, negli attori che danno voce alle vittime, con le intrusioni video, nell’intera cantata di Bisesero, e poi con l’elenco dei caduti... I morti – quelli esplicitamente citati e tutti gli altri – sono insieme protagonisti e destinatari dell’intero lavoro, una presenza costante e necessaria.

Infine, l’intero lavoro cerca un punto d’equilibrio, una possibilità di continuare a vivere dopo l’Orrore. Senza dimenticare ma senza essere ossessionati dal ricordo. Coerentemente con la propria vocazione, Grupov cerca e trova una soluzione «estetica», che giunge al termine della serata, al suo culmine, e dovrebbe riassumerne e condensarne le diverse prospettive. Però, suggerisce l’articolazione complessiva, la prospettiva estetica non può prescindere dalle altre. Il teatro può assumere un ruolo centrale grazie alla sua duplice valenza politica e rituale. Grazie alla sua flessibilità «spettacolare» può inglobare altri elementi, altri generi e modi. E tuttavia non basta. Per raccontare tutto questo, la scena non può restare autosufficiente e autoreferenziale. Deve trovare materiali ed energia fuori da sé, per poi proiettarli di nuovo fuori dalla scena, nel fondo delle coscienze e nell’impegno civile.

|

© copyright ateatro 2001, 2010

|

Se cerchi (e se vuoi comprare) su ibs un libro o un autore di cui si parla in questa pagina

|

|

|

|

|