ateatro 100.15

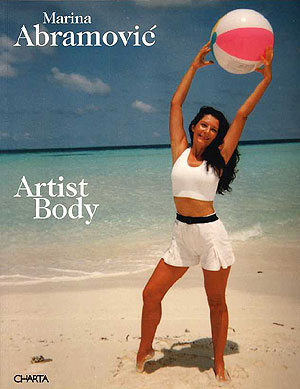

Contro la falsa illusione e verso la verità nuda

La rappresentazione nell’opera di Marina Abramović

di Francesca Contini

Ho incontrato Marina Abramović il 10 settembre 2005, due giorni prima del mio compleanno, e mi sembrava già un bel regalo. La sorpresa è stata ancora più grande quando mi sono trovata davanti a una bellissima donna di quasi sessant’anni che io avevo immaginato forte e volitiva e che, invece, appariva ora ai miei occhi smisuratamente gentile e, a tratti, addirittura fragile.

L’incontro ha avuto luogo in un tiepido pomeriggio di fine estate nel cortile della Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento, ente organizzatore del Premio Internazionale della Performance presso la Centrale di Fies, già sede dell’interessante Drodesera Festival. Marina, madrina simbolica e membro della giuria che la sera stessa avrebbe assegnato i premi agli artisti che avevano presentato i propri progetti nel corso del mese e mezzo precedente, mi concedeva un paio delle sue poche ore libere prima degli impegni presi per la manifestazione. Il nostro colloquio non è stato disturbato da nessuna interruzione, nemmeno da una banalissima chiamata al cellulare della super impegnata Marina. Questo mi è sembrato uno splendido corollario al già appetitoso regalo.

Avevo chiesto all’artista di poterle fare un’intervista per la mia tesi dal titolo Teatro e performance: intersezione di linguaggi nell’opera di Marina Abramović. Mi premeva rivolgerle alcune domande direttamente per chiarire con quale criterio i linguaggi del teatro e della performance fossero stati utilizzati all’interno del suo percorso artistico. La carriera di Abramović, quasi esclusivamente dedicata alla performance e coronata da successo sin dal 1997 quando le fu assegnato il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia per il suo Balkan Baroque, è infatti caratterizzata, da un certo punto in avanti, da un progressivo avvicinamento al teatro in relazione ad alcuni suoi interessanti lavori come Work Relation (1978), Positive Zero (1983), Delusional (1994) e il work in progress The Biography (dal 1992 in poi).

Avevo letto alcune dichiarazioni di Abramović e mi sembrava che l’artista mantenesse chiaramente separati i due linguaggi con l’intento di avvalersene per finalità diverse. Le differenze che l’artista sentiva tra i due ambiti possono essere così riassunte:

• nel teatro la pratica dell’attore e gli strumenti che egli usa sono finalizzati alla finzione / nella performance l’artista non finge e tutto ciò che utilizza mantiene la sua accezione reale

• nello spettacolo teatrale la struttura del copione è predefinita e non può essere modificata / nella performance l’andamento dell’azione non è prefissato, come anche il finale

• il teatro prevede che l’attore provi prima di andare in scena e, quando si mostra al pubblico, l’andamento della pièce è a lui nota mentre al pubblico è sconosciuta / l’artista non “prova” la performance e, nel momento in cui la realizza, questa mantiene la sua caratteristica di novità sia per l’agente che per il pubblico.

• nel teatro l’attore ripete più volte lo stesso spettacolo / la performance non ha repliche

Mi sembrava sempre più chiaro, però, che in queste dichiarazioni Marina Abramović si riferisse a un teatro convenzionale e “classico”, ancora fortemente legato alla ripetizione di un testo; una forma teatrale già messa in discussione da Artaud, personaggio nodale per lo sviluppo di tutta l’arte contemporanea. Se quello che viene rifiutato è la finzione sulla scena, mi sentivo di poter avanzare l’osservazione che anche molta parte del teatro contemporaneo ha lavorato per estromettere la finzione dal palco, riuscendo, in alcuni casi, a farlo molto bene e basta ricordare, per esempio, gli incredibili risultati raggiunti da Jerzy Grotowski e dal suo gruppo di lavoro. Anche la componente autobiografica, caratteristica fondante della body art e della performance, ha mutato l’approccio al lavoro di molti attori e registi contemporanei che non hanno più voluto mostrare la realtà dell’essere-attore nettamente distinta e separata da quella dell’essere-spettatore. Essa è, invece, perfettamente compresa nel qui e ora della rappresentazione. In presenza di queste caratteristiche mi sembrava che l’esperienza poetica e fisica che il teatro può generare fosse, a sua volta, unica e irripetibile, come quella evocata dalla performance. In questa condizione estrema della rappresentazione, ruoli e funzioni sono risucchiati all’interno di uno “stare comune” aperto alle variazioni emotive ed energetiche apportate da ogni singolo vivente che si inserisce nell’ambiente dove si svolge l’azione.

Il dubbio che l’artista jugoslava avesse rivalutato la natura del teatro al punto di utilizzarne alcuni codici, non ultimo quello della ripetizione, mi ha spinta ad incontrarla e a porle alcune domande.

Intervista a Marina Abramović, 10 settembre 2005

Francesca Contini: Qual è la ragione per cui hai deciso di usare il teatro per mostrare alcuni tuoi lavori come Positive Zero, Delusional e The Biography?

Marina Abramović: Vedi, negli anni ’70 io odiavo davvero il teatro, come molti artisti performer, perché noi desideravamo veramente fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, che non fosse il teatro. Il teatro per noi era avvelenato, era l’idea di qualcosa di classico, della ripetizione del testo, (come Shakespeare sai...), dell’esagerazione degli attori, delle attrici che stavano sul palco e raccontavano queste storie in un modo totalmente falso, l’amare era falso, il piangere era falso. Era come avere solo l’idea di questo contenitore vuoto e qualche falsa illusione a proposito della vita. I performer avevano davvero un contatto molto più diretto con il pubblico. Noi non sapevamo mai quando sarebbe finito, conoscevamo l’idea di base ma non la provavamo. Noi non sapevamo quando sarebbe finito e non sapevamo se l’idea avrebbe funzionato, perché non provavamo mai e non provavamo mai a causa delle difficoltà fisiche della pièce. Se tu dovevi tagliarti, non potevi farti il taglio prima che il pubblico arrivasse, per prova, dovevi farlo solo quando ce l’avevi di fronte. Così c’era anche l’idea della performance in diretta relazione con qualcosa della vita reale perché generalmente ogni artista performer era occupato con la propria storia, con fatti biografici che voleva esprimere in forma di performance. La cosa più importante a proposito della performance era che quegli artisti volevano davvero usare il corpo come linguaggio, come una specie di oggetto-soggetto, usare le parole al posto della pittura, al posto di fare sculture o disegni.

Marina Abramovic e Ulay, Relations In Space.

Nella performance art arrivarono persone da aree differenti. Arrivarono dalla letteratura per fare performance e così usavano molto il linguaggio nel lavoro, oppure arrivavano dalla danza, così usavano maggiormente il movimento, oppure arrivarono dal cinema ed erano maggiormente coinvolti con il video, o arrivarono dal teatro ma volevano tentare di allontanarsi dal teatro per costruire azioni più semplici, oppure arrivarono dall’arte visuale ma lavorarono tantissimo con materiali grezzi di diverso tipo che avevano a che fare con il corpo. Usarono il sangue come pittura, come materiale da disegno, e cose di quel tipo, costruendo composizioni nello spazio con elementi diversi, con il corpo che era una parte di esse ma anche della vita di ogni giorno.

Marina Abramovic e Ulay, Imponderabilia.

E, ad un certo punto, io che ero con Ulay, desideravo fare un pezzo teatrale. Avevo l’idea di rappresentare un tipo di esperienza che avevamo avuto vivendo con gli aborigeni e con i monaci tibetani e c’era un festival olandese, un grande festival teatrale in Olanda, che ci diede la possibilità. Perché non usate il teatro e fate qualcosa? Questo fu l’errore più grande. Io penso che Positive Zero, dal mio punto di vista, sia il peggior lavoro che ho realizzato nella mia vita. Qualche volta si fanno errori perché dagli errori si impara. Ero molto interessata ai tarocchi, le carte dei tarocchi, il loro significato. Così presi quest’idea dei tarocchi e chiesi ad alcune persone che avevano una vita normale, che non erano mai state su un palcoscenico, di lavorare con i tarocchi. E chiesi ai monaci tibetani e agli aborigeni di venire a fare i suoni, la musica, e poi noi illustrammo la musica con immagini. Lavorammo duramente su questo pezzo dato che non avevamo mai avuto un’educazione teatrale e non conoscevamo nulla rispetto allo stare sul palco, a proposito delle luci, a proposito della composizione, a proposito del tempismo in teatro. Tentammo una sorta di unione tra le nostre povere conoscenze e gli elementi della performance. Penso che il risultato fosse un disastro. Non ho mai mostrato Positive Zero in nessun posto e davvero tutt’ora odio questa piece. Nel mezzo della rappresentazione mi sentii male, avevo la febbre a 40°. Mi sentivo come quando fai qualcosa di sbagliato e non ti puoi fermare, perché il teatro contiene centinaia di persone, (era pieno), le persone avevano pagato così tu dovevi fare qualcosa, e sai che stai sbagliando, e stavo male. Così questa è la mia esperienza con Positive Zero. Delusional è stata una storia molto diversa. Delusional era la storia con la quale in realtà già cominciai a lavorare per The Biography. Con essa comincia il lavoro con Charles Atlas. Charles Atlas è un arista visuale ma anche una persona che fa video sulla danza e mi chiese di realizzare, nell’89, un mio ritratto: solo quattro minuti per la televisione spagnola. Lo incontrai per la prima volta nella mia vita ed era una persona completamente differente da me. Veniva da quella sorta di generazione punk e gay, dei night club, cose molto estreme. Era un artista interessante ma era anche un frequentatore dei night club... Io sono molto diversa e tutto quello che stavo facendo era davvero barocco, sopra le righe, con molti elementi. Quando c’incontrammo gli raccontai il mio approccio alla biografia, quattro versioni diverse, e lui disse: “Perché non le fai tutte?” e facemmo quattro cose diverse, quattro minuti ma che continuavano ad essere molto minimali. Così lui fece un lavoro estremamente minimale e io un lavoro estremamente barocco con lui, ma la combinazione era davvero interessante. Ero molto interessata a lavorare con qualcuno che fosse così diverso. Cominciammo a parlare dell’idea di fare un’altra pièce teatrale per Delusional nella quale avremmo usato i topi come elementi. Quello non era solo teatro normale, era qualcosa di diverso. L’idea era di creare dei capitoli: madre, padre e topi. Tre elementi. Provammo e rappresentammo il lavoro e fu così strano, così diverso da tutto quello che avevo fatto prima. Leigh Bowery creò i costumi per la pièce, come quello per la Regina dei Topi. Il pubblico urlava in coro quando i topi correvano fuori e io ero calma. Pièce stupefacente. Mi ricordo che davvero io mi fidavo della sua visione così dissi: “Va bene, dimmi cosa devo fare che lo farò”. E finì in un modo… In un altro disastro. Mi ricordo che dopo la prima Rebecca Horn, una mia amica artista, venne da me nel camerino e mi disse, dopo aver visto la pièce: “Cosa ne hai fatto di te?”. Era un’altra cosa, però, diversa da Positive Zero. In Positive Zero ho fatto qualcosa di veramente non buono, in Delusional penso di aver rischiato molto, e sono contenta di questa esperienza che, per me, è stata una buona esperienza. Qualche volta i risultati possono non essere dei migliori ma il processo del fare è stato importante per me, l’ho amato molto.

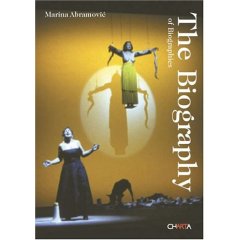

E poi The Biography è la piece che assolutamente mi piacerebbe fare fino alla fine della mia vita perché è la rappresentazione del mio lavoro, della mia vita nel luogo teatrale ma con elementi di performance. E finalmente penso di aver trovato il giusto bilanciamento ora, posso farlo davvero perché il teatro non è più così puro come prima, ci sono così tanti elementi di performance in teatro che ora posso accettare il teatro dal punto di vista della performance.

F.C.: Quali differenze senti tra il linguaggio teatrale e quello della performance? E quali sono le similitudini?

M.A.: All’inizio il linguaggio teatrale era molto, molto differente ma ora non è più così. Penso che con il lavoro di artisti come Jan Fabre, Pina Bausch, o dei più giovani, nelle scene dei danzatori performer, qualcosa sia veramente cambiato, come anche per i Raffaello Sanzio. Penso che non ci sia più una così netta distinzione, penso che la performance influenzi enormemente il teatro. Quando ho replicato ora The Biography ad Avignone ero davvero sorpresa del grande successo di questa pièce perché ero comunque all’interno di un festival teatrale e ho detto: “Questo non è teatro, e davvero uno strano processo di combinazioni”. E poi ho chiesto al direttore teatrale: “Perché pensi che ci sia un tale successo?”. Lui mi ha risposto: “Naturalmente è un successo perché per vent’anni noi abbiamo portato elementi della performance nel teatro ed ora vediamo il materiale originale, questo è il motivo”.

F.C.: Che differenza c’è nella tua condizione emotiva e di concentrazione prima di fare una performance e prima di fare un’azione maggiormente organizzata, anche con delle prove?

M.A.: Devo dire che non c’è differenza per me. Se lavoro in un contesto teatrale, o sto facendo una performance, o anche se sto facendo una lettura, ho gli stessi problemi emozionali.

Marina Abramovic, Balkan Baroque.

I problemi cominciano il giorno prima. Nervosismo incredibile, davvero come un’irrequietezza nello stomaco, ansia, e il bagno prima di cominciare ogni performance. Anche durante le prove dicono: “Dov’è Marina?”, “È in bagno!”. Perché è solo un modo per riempire il tempo. Io sento paura come se fossi nel mezzo di una scena ma questo poi non succede, è solo una cosa psicologica e io penso che questo nervosismo, in qualche modo, mi porta alla concentrazione. Penso che sarei in maggior panico se non mi sentissi nervosa prima. Ma nel momento in cui vado di fronte al pubblico sia che si tratti di teatro, o performance, o lettura, c’è come un altro stato mentale che percepisco sempre. Il momento in cui il pubblico mi vede ed entra nello spazio della performance mi rende davvero calma. E io sono là, sotto controllo. Ma prima di questo è un inferno. Ho parlato con altri performer, anche con attori e provano la stessa cosa, c’è sempre questo tipo di problema. È molto interessante un articolo che ho letto su Laurence Olivier, un grande attore shakespeariano, e una volta disse, dopo vent’anni che recitava Shakespeare (vent’anni!), che lui aveva una specie di febbre da palco patologica e così lui saliva sul palco e nel mezzo della frase si dimenticava e non c’era modo di concentrarsi. Così il suo impresario per risolvere la cosa metteva, in ogni sua recita, tutti i suoi amici seduti in prima fila così che tutte le volte che lui aveva problemi con il testo, poteva guardare gli amici, riconoscerli, ritrovare confidenza per continuare il ruolo. Io credo che sia incredibile il fatto che possa accadere tutte le volte, imprevedibilmente. Così non c’è nessun tipo di preparazione, è qualcosa con cui devi davvero convivere.

F.C.: Quali sono, secondo te, i maggiori ostacoli che un artista può incontrare nell’agire una buona performance? E quali quelli che può trovare un attore?

M.A.: Io penso che il maggiore ostacolo, l’ostacolo degli ostacoli è solo se tu non sei abbastanza sicuro del tuo lavoro in quel momento. Se non sei abbastanza sicuro che il lavoro sia buono, se non sei sicuro che quello che stai facendo sia la cosa giusta. Questo penso che sia il maggior ostacolo. Perché allora, se tu sai che qualcosa è sbagliato, non ci sei al 100%. Io dico sempre ai miei studenti: “Dovete sapere che il pubblico è come un cane, percepisce l’insicurezza. Loro sentono quando tu hai paura, sentono quando non sei sicuro di te stesso e perdono la concentrazione”. Così questo è il maggiore ostacolo, quando non sei sicuro di te stesso e sai che sarebbe meglio smettere.

F.C.: Qual è il significato, all’interno della tua carriera artistica, di concetti come “rischio”, “esibizionismo”, “concentrazione” e “training”?

M.A.: Io penso di non avere esibizionismo. Ci sono così tanti critici, specialmente all’inizio del lavoro dei performer negli anni ’70, che criticano l’idea di esibizionismo nel lavoro dei performer, e il masochismo o il sadismo o qualsiasi cosa non conoscano ma, vedi, io non posso sapere per gli altri artisti, posso dire per me stessa, che quella non è la ragione per cui faccio performance, non è la ragione dell’esibizionismo o di correre rischi. Il mio lavoro è davvero sull’esplorazione delle differenti aree della conoscenza e delle emozioni umane. Abbiamo così paura del dolore. Mostrando il dolore di fronte al pubblico che guarda io mi libero dalla paura del dolore e tento anche di liberare il pubblico dalla paura del suo proprio dolore.

Marina Abramovic, Thomas Lips.

Questa è l’idea. Io penso che un artista debba creare un lavoro che elevi lo spirito delle altre persone e che dia coscienza, e penso che se sto mostrando diverse emozioni di fronte a te come performer, e davvero attraverso queste emozioni, tu sei il mio specchio e lo faccio per me ma lo sto facendo anche per te. Training... io non faccio training, sono la peggior contraddizione della mia vita. Mangio molto, non mangio per niente. È solo quando faccio i workshop che mi alleno davvero sulla concentrazione, sulla forza di volontà, sull’affrontare le difficoltà sul palcoscenico. Questo faccio con i miei studenti e con me stessa ma perché l’artista performer possa essere, in realtà, in una sorta stato fisico e mentale buoni. Questo è importante, che tu possa assumere questo tipo di rischi e sforzi per il corpo. Ma per il resto, davvero non penso che l'esibizionismo ci sia all'interno dei miei progetti.

F.C.: Che differenza senti tra il lavorare da sola, con un partner o in gruppo?

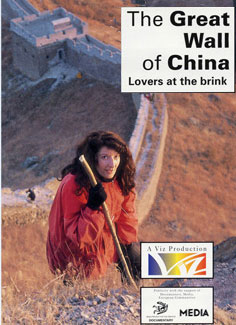

M.A.: C'è un'enorme differenza. Enorme. Molta, molta differenza. Ho lavorato da sola nella prima parte della mia vita e pensavo che avrei fatto sempre più performance finché arrivai al punto, nel '75, che stavo spingendo il mio corpo fisico così in là che il prossimo gradino sarebbe stato morire. Non sapevo dove andare e davvero ci fu un angelo che arrivò a me dal cielo sotto forma di Ulay che mi diede l'opportunità di lavorare insieme. Così potei creare questo Relation Work dove realmente due artisti mettevano due idee in una. Questo, dal mio punto di vista, è più forte che lavorare da sola perché ci sono più possibilità, c'è più energia, in tutto c'è qualcosa in più ma, sai, all'interno della nostra relazione arrivarono i problemi e io non volevo accettare il fallimento. Per tre anni, durante la nostra relazione, pretendevo che ogni cosa andasse bene ma niente andava bene perché non potevo dire al mondo: “la nostra relazione non è un lavoro e non sta andando al meglio perché dobbiamo capire che nulla è per sempre e non si può fissare qualcosa per sempre”. Così c’è stato un momento, una specie di costellazione del nostro lavoro, della nostra vita e della nostra energia per cui per dodici anni questi aspetti sono avanzati insieme, poi non lavoravano più bene e io ho dovuto accettarlo nel corso degli anni. Accettarlo.

Così la Muraglia Cinese fu la drammatica fine della nostra relazione ma, nello stesso tempo, l’accettazione del mio fallimento, che insieme il lavoro non avrebbe potuto continuare per sempre. E io tornai al mio lavoro. Ma ora, nel mio lavoro, mi concentro sul pubblico e il pubblico diventa sacro per me, le persone. Molte volte, quando faccio performance, dico solo che per me ogni persona nel pubblico è la persona più importante. È più importante di qualsiasi altra cosa. Così, ogni cosa che faccio, la faccio per loro. All’interno della relazione con Ulay, Ulay diventava il mio pubblico. Poi lavorando in un contesto di insegnamento, sai, ho dovuto considerare il gruppo. Anche nell’ultima performance Biography Remix , dovevo lavorare in un gruppo molto allargato, ventidue persone. Questa è un’esperienza molto buona perché devi controllare il tuo ego, devi controllare come non prevaricare le altre persone. Poi devi trovare il dialogo. Davvero devi ridimensionare te stessa allo scopo di poter rendere possibile la collaborazione, devi trovare il giusto equilibrio. Penso che il lavoro di gruppo con altri artisti, per me, sia una buona esperienza per un po’, ma non per un periodo lungo perché ho imparato che niente, per periodi lunghi, può funzionare, e tu sei solo. Sai, procedi sempre gradino dopo gradino, da solo. Così, per questa ragione, l’anno scorso ho lavorato con Jan Fabre su un mio pezzo, insieme, ed è stata una bella esperienza, ma non significa che lavoro in gruppo in ogni caso. Realmente io credo nel lavorare da sola e credo che ci siano momenti nella tua vita in cui lavori in gruppo e momenti in cui hai un partner, ma non come condizione permanente.

F.C.: Da quando hai cominciato a fare performance fino ad ora hai percepito differenze nelle reazioni degli spettatori? Se si, quante di queste differenze dipendono dal pubblico e quante da te?

M.A.: Penso che la mia relazione con il pubblico sia cambiata estremamente, davvero tanto, rispetto all’inizio perché penso che, soprattutto nelle ultime performance, sono estremamente consapevole, pura, e credo davvero, (non sto parlando di The Biography o di pièce teatrali ma solo delle performance), credo davvero che il pubblico diventi sempre di più la parte centrale del mio lavoro. Gli spettatori diventano così tanto parte del mio lavoro che senza gli spettatori il mio lavoro non esiste, specialmente in performance come The House with the Ocean View. In questa performance io non faccio nessuna azione se non di routine quotidiana, bere l’acqua, urinare, fare docce, semplicemente stare in piedi e guardare gli spettatori. Così gli spettatori sono la mia vita e questo prima non era così. Avevo oggetti, avevo cose da fare, avevo degli sketch, delle astrazioni. Ora non c’è più astrazione, non più. Ho solo questa idea di essere lì, per gli spettatori che stanno vedendo il progetto, in quel momento e io posso solo svuotare me stessa e quando ciò si realizza, questo diventa realmente la parte centrale del mio lavoro.

F.C.: E all’inizio non era così?

M.A.: Non era così. Il pubblico era importante tanto quanto la performance, naturalmente, ma avevo cose da fare. Dovevo camminare bene, truccare i miei occhi, prendermi cura dei topi. Ora ci sono sempre meno cose. Sai, nell’ultima performance è eliminata qualsiasi azione ma lo spettatore è più coinvolto.

F.C.: Ci sono delle performance che hai fatto nel passato che ti piacerebbe riproporre?

M.A.: Rifarò dei pezzi al Guggenheim in una mostra intitolata Seven Easy Pieces. Rifarò performance degli anni ’70 di diversi artisti, performance che non ho mai visto. Le rifarò come se fossero degli spartiti. Se puoi rifare un concerto perché non puoi rifare una performance? Di mie performance ne rifarò una e sarà Thomas Lips, ma non è proprio la performance che desidererei rifare.

Marina Abramovic, Rhythm 0.

Marina Abramovic, Rhythm 5.

Quella che mi piacerebbe rifare è Rhythm 0, dove le persone arrivavano e potevano fare qualsiasi cosa con me, anche con una pistola, ma ci sono così tante leggi che nessuno mi dà il permesso di mettere una pistola e un proiettile in un museo. Non c’è modo, non posso farlo. Non siamo negli anni ’70. Erano anni diversi, adesso siamo negli anni del terrorismo e cose di questo tipo.

F.C.: Nel rifare Rhythm 0 metteresti gli stessi oggetti sul tavolo?

M.A.: Si, gli stessi. Ma non posso farlo, perché nessuno mi dà il permesso. Così farò Thomas Lips che è l’azione più complessa che ho realizzato, con il taglio della stella su me stessa. Rifarò questa performance. Per me è davvero interessante perché non sono più molto interessata al dolore, perché il dolore è qualcosa di cui ho capito il concetto e di cui mi sono liberata, ma voglio farlo per vedere come percepiamo oggi qualcosa di questo tipo.

F.C.: Hai detto che rifarai alcune performance di altri artisti. Quali sono le implicazioni nel rifare una propria performance o quella di un altro artista?

M.A.: Darò un concetto di base rifacendo performance di Bruce Nauman, Valie Export, Gina Pane, Joseph Beuys, Vito Acconci, Thomas Lips e una performance nuova.

Queste sono le sette che farò e la ragione è che davvero voglio inagurare l’idea di rifare le performance, se è possibile. Ma se rifai una performance non puoi rifarla così, senza dare credito a nessuno. Devi chiedere il permesso all’artista, devi pagare l’artista per il permesso, come si fa per la musica o per i film, devi conoscere l’idea originale e poi puoi farne una tua interpretazione. Per ora, facendolo al Guggenheim dal 9 al 15 novembre, voglio dare un esempio storico di come si può fare.

F.C.: Quali artisti teatrali pensi abbiano fatto o facciano una ricerca interessante? Perché?

M.A.: Voglio citare solo due artisti, anzi tre. Voglio menzionare Robert Wilson, Pina Bausch e Jan Fabre, questi tre. Sono tre molto diversi. Robert Wilson è davvero uno dei pionieri. Una cosa che mi piace di Robert Wilson è come introduce il tempo in teatro. Intendo non il tempo del Kabuki, in Giappone ci sono performance veramente lunghe, ma il tempo del teatro contemporaneo. Ci sono state sue performance di solo due ore, un’ora e mezza, ma Einstein on the Beach o altre performance che ho visto, arrivano a sette ore, otto ore e lui fa del pezzo teatrale una specie di happening. Stirando così il tempo il pubblico ha modo di entrare in questo spazio speciale. Inoltre, il suo modo di usare le immagini, come se fossero molti quadri, e il modo di usare le luci sono davvero molto creativi. Poi Pina Bausch, che adoro. Non l’ho mai incontrata ma penso che sia fantastica perché lei ha realmente capito che la danza può essere qualsiasi cosa, la danza può essere semplicemente stare seduti e fumare, o camminare, o correre nella neve. Lei crea situazioni reali con i danzatori che usando il corpo arrivano a emozioni reali, senza pretenderle dal nulla. Nel modo in cui lavora con i danzatori, è arrivata così incredibilmente vicino alla performance. E poi Jan Fabre, che è come una specie di artista rinascimentale moderno che fa opera, fa danza, fa arte, fa proprie esibizioni di performance senza paura di fallire. Quello che mi piace di Jan Fabre è discontinuo perché può realizzare un pezzo davvero molto brutto come un pezzo grandioso. Quello che lui fa è quello che fai se rischi davvero, perché non ti senti mai di ripetere le stesse esperienze per fare contento il pubblico. Fabre spinge sempre gli spettatori più lontano possibile nella sua ricerca e non è disturbato dal fatto che l'80% del pubblico lasci la sala e l'altro 20% rimanga. Se sei un giovane artista questa cosa è terribile. Non sai cosa fare. No, lui sente sempre che sta facendo la cosa giusta e questo tipo di coraggio, questo tipo di bisogno incredibile di rischiare e andare sempre verso territori sconosciuti, è qualcosa di veramente speciale. Questo è il motivo per cui mi piace.

F.C.: E la Societas Raffaello Sanzio? Cosa pensi del loro lavoro?

M.A.: I Raffaello Sanzio… Mi piacciono, mi piace il modo in cui usano il linguaggio. Ho qualche problema quando usano il video perché non penso che sia così necessario. Ho visto il loro ultimo lavoro, adesso, ad Avignone. Era molto difficile per me capire. C'erano elementi belli, che mi piacevano, e allo stesso tempo provo sempre qualche tipo di disturbo, come se non riuscissi a capire fino in fondo. Tutti questi lavori di Pina Bausch, di Wilson, dei Raffaello Sanzio o di Jan Fabre, li guardo sempre con un'attitudine di montaggio. Io toglierei, taglierei, farei questo. Ma io non sono loro, perché io sono sempre per la riduzione e alcuni di loro mettono molto di più di quanto farei io.

Marina Abramovic, The Pin Up Dance.

|

© copyright ateatro 2001, 2010

|

Se cerchi (e se vuoi comprare) su ibs un libro o un autore di cui si parla in questa pagina

|

|

|

|

|