L'editoriale di ateatro 96

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and1

Speciale referendum costituzionale 2006: una sana e robusta Costituzione (parte I)

Un documento inedito misteriosamente recapitato alla readazione di ateatro

di Paolo Rossi di fronte alla Commissione per le Attività Anticostituzionali

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and2

Speciale elezioni 2006: lo spettacolo e i partiti (parte II)

Il teatro nella campagna elettorale 2006: lo speciale di "Hystrio"-ateatro

di Anna Chiara Altieri e Mimma Gallina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and3

Speciale elezioni 2006: l'onorevole Gabriella Pistone in esclusiva per "Hystrio"-ateatro

I Comunisti Italiani e lo spettacolo dal vivo

di Anna Chiara Altieri e Mimma Gallina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and4

Speciale elezioni 2006: l'onorevole Gabriella Carlucci in esclusiva per "Hystrio"-ateatro

La politica di Forza Italia per il teatro e la nascita del nuovo teatro stabile privato della Puglia

di Mimma Gallina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and6

Semplicemente complicato (Parte III)

Un incontro con Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and8

Il Progetto Domani di Luca Ronconi: un teatro delle idee contro l’espropriazione della storia e dell’economia

Intorno a due spettacoli anomali: Il silenzio dei comunisti e Lo specchio del Diavolo

di Andrea Balzola

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and9

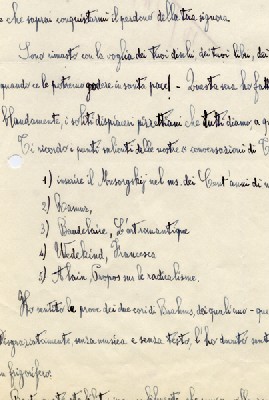

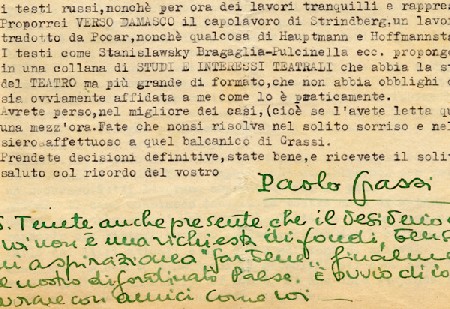

Le collezioni teatrali di Rosa e Ballo

Una casa editrice degli anni '40 in mostra a Milano

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and15

Le recensioni di ateatro: La pecora nera di Ascanio Celestini

L'elogio funebre del manicomio elettrico

di Valeria Ravera

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and60

Le recensioni di ateatro: Come uccidere causando inutili sofferenze con Daniele Luttazzi

Monologo scritto e interpretato da Daniele Luttazzi

di Sara Ficocelli

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and61

Adelaide Ristori a cento anni dalla morte

Un convegno a Cividale del Friuli

di Angela Felice

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and80

Harold Pinter alla X Edizione del Premio Europa per il Teatro

A Torino dall'8 al 12 marzo

di Ufficio Stampa

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and81

Corso di Alta Formazione sul Teatro di Figura

Le iscrizioni aperte fino al 15 marzo

di Atelier Teatro di Figura di Cervia

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and8

"Dionisi" cercano azionisti per nuova produzione

Una buona pratica? Una pratica praticabile?

di Renata Ciaravino, Valeria Talenti e tutti i dionisi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and83

Studio Azzurro manda Galileo all'inferno

Il debutto del nuovo lavoro a Norimberga

di Studio Azzurro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro96.htm#96and84

La discussione sugli spettacoli di Ronconi a Torino

L'editoriale di ateatro 96

di Redazione ateatro

Nel forum divampa la discussione sugli spettacoli ronconiani a Torino, che certamente costituiscono l'evento teatrale della stagione.

Di Ronconi e delle Olimpiadi ateatro ha già scritto in più occasioni, e anche in questo numero gli dedichiamo ampio spazio. Ma la discussione resta ovviamente aperta. Per impostarla in maniera corretta ci sembra oppurtuno cercare di fissare alcuni punti fermi.

1. Ronconi è senza dubbio il migliore regista attualmente in attività. Come tutti, fa spettacoli più o meno belli, più o meno riusciti: inutile ricordare tutti i suoi capolavori, che in questi decenni hanno senza dubbio segnato e trasformato il teatro (non solo italiano), il rapporto con il testo e lo spazio, il rapporto con il pubblico. Se bisognava scegliere un uomo di teatro cui affidare un progetto che rappresentasse l'Italia nell'occasione olimpica, Ronconi era il candidato numero uno.

2. Non di ateatro vogliamo dare meno soldi alla cultura e al teatro. Anzi, pensiamo sia necessario dargliene di più (a cominciare dai reintegro del FUS e dall’1% del PIL alla cultura, che sono le nostre parole d’ordine in campagna elettorale). Infatti pensiamo si tratti di un buon investimento sul nostro futuro. I 7 (o 10?) milioni di euro per un’iniziativa teatrale di ampio respiro non ci scandalizzano, anzi. Ciò non toglie che possiamo amare (e infatti amiamo) anche spettacoli poverissimi. Tuttavia decidere che tutto il teatro deve essere miserabile, ci pare vuoto moralismo.

Insomma, è bene che si spendano soldi - i nostri denari di contribuenti - per il teatro. L'importante è che questi soldi vengano spesi nella maniera migliore: di questo si dovrebbe discutere.

3. All'annuncio del Progetto Domani (e dei costi dell'operazione) ateatro70 (giugno 2004) ha ospitato una lettera aperta di Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino indirizzata a Luca Ronconi (ma in realtà a tutto il teatro italiano) , dove si ponevano alcuni ingenui interrogativi e si tentava di aprire una discussione sulle opportunità offerte dagli spettacoli olimpici. Inutile dire che la nostra provocazione è caduta nel vuoto e che nessuno di quelli che oggi sembrano così scandalizzati (ma che nel forum in genere si nascondono nell'anonimato) ha osato dare un qualche contributo costruttivo (ammesso che quelli attuali siano veri contributi e non sfoghi...).

Insomma, è inutile attaccare adesso il Progetto Domani, e per di più spesso in maniera generica e con squittii da verginelle. Bisognava farlo al momento giusto, quando poteva servire a qualcosa.

Se lo si fa adesso, a bocce ferme, bisogna entrare nel merito. Questo vuol dire due cose: entrare nel merito degli spettacoli, entrare nel merito dei loro conti economici e delle ricadute dell’operazione, entrare nel merito del progetto ronconiano nel suo insieme. Insomma, si tratta di valutare obiettivi e risultati.

4. Per cominciare bisogna riconoscere che gli spettacoli sono andati tutti in scena (la trilogia di Bond è stata bloccata dal malanno di Massimo Popolizio), e già questa è stata un’impresa titanica. Che si tratta di spettacoli di grande qualità, a volte molto belli. Che rientrano in un progetto complessivo, che ha al suo centro la scommessa che il teatro possa confrontarsi con i grandi temi dell’attualità e della politica: la guerra, che è la grande ossessione degli spettacoli ronconiani di questi anni; il rapporto della sinistra con la propria storia; la finanza; la bioetica. Insomma, non si è trattato in nessun caso di spettacoli d’evasione, e men che meno di opere create all’insegna dell’arte per l’arte.

Dopo di che, si può naturalmente discutere di tutto, come sempre. Se possibile senza essere troppo generici (e anonimi).

Anzi, ne discuteremo senz'altro. Perché a Torino, al di là delle Olimpiadi (che hanno fatto fare bella figura alla città e all'Italia), sono successe e stanno succedendo molte cose curiose e interessanti, proprio nel campo dello spettacolo: la ristrutturazione e l'apertura di nuovi spazi per il teatro, il progetto di fusione tra lo stabile e il Regio (ovvero tra la prosa e la lirica), la fondazione di una casa per il teatro ragazzi...

Perciò pensiamo di dedicare, in uno dei prossimi ateatro, un approfondimento sulla situazione torinese, e sul progetto di rilancio di una metropoli ex-industriale e automobilistica in un polo culturale, e sulle possibili ricadute, anche occupazionali, di questo "laboratorio" (se ne sta già parlando nelforum...).

Così, se avete qualche contributo da dare alla discussione (che proprio su questo nodo si è acceso), siamo a disposizione.

Speciale referendum costituzionale 2006: una sana e robusta Costituzione (parte I)

Un documento inedito misteriosamente recapitato alla readazione di ateatro

di Paolo Rossi di fronte alla Commissione per le Attività Anticostituzionali

La rivista teatrale online www.ateatro.it ha ricevuto, in forma anonima, questo testo.

Riteniamo si tratti del verbale d’interrogatorio dell’attore comico Paolo Rossi, condotto da una sedicente “Commissione per la Attività Anticostituzionali”, in data imprecisata, ma probabilmente pochi mesi prima dell’incoronazione di Berlusca I.

Il documento non ha alcun valore legale, ma ci sembra ugualmente opportuno metterlo a disposizione dei lettori. Ripercorre infatti la carriera del notorio sovversivo teatrale Rossi, evidenziando le sue attività estremistiche, dai tempi della prima giovinezza fino a epoche più recenti.

La lettura di questo testo e dell’allegato cartaceo, così come la visione del filmato allegato, va condotta con cautela: è riservata ad adulti che abbiano superato tutti i test di affidabilità politica del nostro beneamato Ministero per l’Ordine e la Pacificazione.

Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno darne ampia diffusione, sia sul sito sia nelle librerie (BUR senzafiltro).

Per ulteriori informazioni su Paolo Rossi, consulta a ateatropedia.

Dichiaro aperta la sessione odierna della Commissione per le Attività Anticostituzionali. Si faccia accomodare il nostro ospite. Dunque, può per favore declinare le sue generalità?

Mi chiamo Paolo Rossi.

Luogo di nascita?

Monfalcone.

Data di nascita?

22 giugno ’53

Professione?

Sulla carta d’identità, “attore di prosa”.

Questo significa che non si tratta della sua vera professione? Quella di “attore di prosa” è dunque un’attività di copertura?

E' la dicitura ufficiale, quella che capiscono i Carabinieri. Non credo che sulla carta d’identità "comico" suoni bene, e penso che "guitto" non sia contemplato in nessun albo professionale o sindacale. Quindi "attore di prosa" va bene, anche perché effettivamente di prose ne ho fatte tante.

Nazionalità?

Italiana. Tenendo presente che sono nato a venti minuti dalla ex-Jugoslavia... Io la chiamo ancora così.

Con questa precisazione, che cosa ci vuol significare?

Con questo il sottoscritto vuol significare che dalle nostre parti il senso della nazione, come spesso capita nelle zone di confine, viene più sentito.

Mi sta cercando di dire che lei è un acceso nazionalista?

No, assolutamente. Ho il senso della comunità, più o meno come lo dovrebbe avere chi fa parte di un corpo. I piedi e la testa solitamente sentono di più i malesseri, li avvertono per primi.

Volendo seguire la sua bolsa metafora, i comici sarebbero i piedi o la testa di questo corpo?

Dipende dal tipo di comicità che praticano. Se scelgono una comicità di testa, sono dei comici di testa. Se scelgono una comicità di stomaco - e mi accorgo che suona come un paradosso - sono dei comici di piedi.

Procediamo con un paio di domande preliminari. Lei a questo punto garantisce di essere in pieno possesso delle sue facoltà mentali e di essere in grado di rispondere alle nostre domande?

Nella mia professione, anche se questo non è scritto in nessun albo e in nessun regolamento deontologico, è implicito il fatto tacito - insomma, lo si sa... - che non sempre la migliore comunicazione avviene nel pieno possesso delle facoltà mentali. A volte, pur perdendo momentaneamente le facoltà mentali nell’atto della performance, si hanno dei risultati di sincera comunicazione.

Lei pensa che potremmo avere dei momenti di sincera comunicazione nel corso di questo interrogatorio?

Credo di sì. Comunque non dipende solo da me.

La seconda domanda preliminare che le dobbiamo porre, in questa nostra amichevole conversazione, riguarda il suo stato di salute. Mi sembra che in questo momento lei dimostri una sana e robusta costituzione fisica.

Ho una buona costituzione. Del resto deve tener presente - e questo è l’altro motivo per cui ho fatto quella precisazione sul mio luogo di nascita - che molto spesso nelle zone di confine si creano dei meticciati. E come lei sa quanto me, i bastardi, anche tra i cani, sono più sani e forti dei cuccioli di razza.

Non cerchi di sviare il discorso con questi deliri multiculturali. Non lo sa che la propaganda multietnica è diventata reato? Ma passiamo oltre. La nostra impressione è che quando lei sostiene di avere “una buona costituzione” già ponga le basi per un conflitto di interessi, visto il suo costante impegno sul tema - appunto - della Costituzione.

Non è un conflitto di interessi, questo. Entrambi questi interessi li coltivo per gli altri, non per me. Io pratico un’attività che è rivolta agli altri e quando penso a cosa proporgli devo pensare a quale problema, a quale conflitto stanno vivendo gli altri.

A questo punto è giunto il momento di illustrare nei dettagli il reato per cui lei è stato convocato di fronte a questa Commissione. Lei, dopo attenta visione da parte nostra della registrazione dello spettacolo intitolato Il signor Rossi e la Costituzione (qui allegata), è sospettato di difesa aggravata e continuata della nostra Costituzione, da solo e soprattutto in associazione con altri, con vari atti e comportamenti. Ci pare che si configurino anche i reati di adunata sediziosa e di associazione per delinquere, visto che questa attività lei l’ha condotta con la complicità di un gran numero di persone, sia sul palco sia in platea. Signor Rossi Paolo, lei si dichiara colpevole o innocente di questi capi d'imputazione?

Assolutamente innocente, perché c’è un articolo della Costituzione che dice chiaramente che ci si può riunire dopo aver avvisato e aver avuto il permesso.

Eccolo qui, articolo 17: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Questa però è la vecchia Costituzione.

In che senso, la vecchia Costituzione? No, questo è un punto che non è stato toccato.

Questo lo dice lei...

In effetti la nostra Costituzione cambia ogni giorno, ma mi pare che fino all’altro ieri fosse ancora permesso riunirsi, dopo preavviso. E io quando faccio teatro avviso sempre. Prima del debutto, in ogni città, faccio le interviste, metto i manifesti, chiedo i permessi SIAE. Sono in grado di produrre tutta la documentazione necessaria.

Quindi lei ritiene di aver svolto la sua attività di difesa della Costituzione in maniera legale?

Assolutamente legale.

Ora ci piacerebbe fare qualche passo indietro per capire come le è stato possibile arrivare fino a questo punto. Vorrei che lei riassumesse brevemente la sua carriera e la sua biografia. Altrimenti ci è molto difficile capire come un "guitto" - usiamo questa terminologia, visto che ci sembra che le piaccia - finisca per occuparsi di faccende serie e importanti, con un ampio seguito popolare.

Perché uno va a difendere la Costituzione? Beh, è molto semplice. Partiamo dal mio mestiere. Io lavoro molto su...

Calma, calma. Procediamo con ordine, le domande le facciamo noi. Per esempio, a scuola seguiva le lezioni di Educazione civica?

Fino alla seconda superiore in Educazione civica e in Condotta ho sempre avuto il massimo dei voti. Poi, quando qualcuno non ha più rispettato l’Educazione civica, anche i miei voti in Condotta si sono gravemente abbassati.

Mi sembra che siamo - dal punto di vista della cronologia - all’inizio degli anni Settanta.

Diciamo che è l'età in cui un ragazzo incomincia a occuparsi dei problemi che ci sono fuori dalla scuola, partendo dai problemi che ci sono nella scuola.

Lei ha sempre desiderato fare l’attore comico? Oppure c’erano altri mestieri che la affascinavano, altre professioni che la interessavano?

Credo di essere stato - almeno inconsciamente - sempre desideroso di fare questo mestiere, anche perché non sapevo quale strada scegliere.

In effetti abbiamo qui un brano della registrazione di un suo vecchio spettacolo: “Quando ero bambino e ci chiedevano: ‘Cosa vuoi fare da grande?’, i miei amici rispondevano: ‘Il medico’ oppure ‘L’ingegnere’. Io invece dicevo: ‘La testa di cazzo’. Sono l’unico che ce l’ha fatta”. Complimenti. Ma quel è il suo titolo di studio?

Perito chimico.

Verbalizziamo. Perché ha scelto quel tipo di studi?

Perché in quel periodo, ripeto, non avevo ambizioni particolari.

Però, ottenuto quel diploma le sarebbe stato possibile gestire una raffineria di droga, un’attività rispettata e redditizia, o magari...

...beh, lì si impara anche a far saltare in aria un ponte...

Non suggerisca, lo sappiamo benissimo anche noi.

Esperti, vero?

Insomma, ci sono diverse attività di interesse collettivo alle quali un perito chimico si può utilmente applicare...

Tuttavia ho ritenuto fosse più utile portare quei cinque anni di studi di chimica in un’altra professione, rispetto alle onorate carriere che mi state citando. Devo riconoscere che posso anche averci pensato, a quelle professioni alternative: lo so anch’io che un chimico può maneggiare droga e esplosivi. Tuttavia, sapete, io sono piuttosto maldestro e tengo fede alla parola data...

Non ci risulta siano qualità molto apprezzate sui palcoscenici.

Lasciatemi spiegare. Vedete, fortunatamente oggi la scuola italiana non è molto diversa da allora.

Per fortuna oggi è assai peggiorata...

In effetti sì, per fortuna vostra e per sfortuna di altri, per esempio me e i miei figli... Ma insomma, in terza media sulla mia pagella c’era scritto più o meno questo: "Il ragazzo è seriamente portato per lettere, storia, musica ed educazione artistica".

Quindi lei per lo spirito di contraddizione che da sempre la caratterizza ha voluto studiare da perito chimico.

No, è che poi l’indirizzo che mi hanno consigliato, dato il tenore di vita della mia famiglia, era "Istituto tecnico industriale". Evidentemente già pensavano che i miei genitori non avrebbero potuto mantenermi all’università.

Non divaghi! Le condizioni economiche della sua famiglia non costituiscono un’attenuante. Il mondo è pieno di gente povera e onesta, e non si lamentano per questo ma lavorano e si impegnano per dare il loro contributo alla società! Allora, perché mai lei, con un diploma di perito chimico, è finito a fare il guitto?

Ripeto: essendo io maldestro e avendo avuto sempre un rapporto onesto con i professori, ho semplicemente mantenuto la parola data.

Si vuole spiegare?

All’esame di diploma di perito chimico, l’unica domanda a cui ho risposto correttamente è stata l'ultima, quella fondamentale. Dopo che era finito l’altro interrogatorio, quello sulle materie d’esame, il professore mi ha domandato: "Bene, ma ci assicura che lei non entrerà mai in uno stabilimento chimico?" La mia risposta è stata decisa: "Sì". "Bene, promosso, 36 sessantesimi". Però quei cinque anni di chimica mi sono rimasti, e qualcosa di quegli studi l’ho riportato probabilmente anche nell’approccio che ho al mio mestiere.

Inutile precisare, in questi anni ce ne siamo resi conto: qualcuno deve anche averlo scritto che il suo è un talento teatrale “esplosivo” e “stupefacente”... Del resto è un po' che la teniamo d'occhio, sa? A quel punto, ottenuto il diploma di perito chimico, come ha deciso di intraprendere quella che poi sarà la sua definitiva professione? E' stata la sua esibizione all'esame di maturità a far sbocciare la vocazione di cabarettista?

No, no. A quel punto...

Siamo esattamente nel...

Nel ’73-74 mi sono trasferito da Ferrara a Milano, e mi sono iscritto all'università. Facoltà di scienze politiche. Vede che anche la chimica comincia ad avere un senso...

Beh, per alcuni chimici è stata una stagione interessante...

Era un bel periodo anche per entrare a Scienze politiche! Ma ho avuto un problema di adattamento: non riuscivo ancora a capire cosa volevo fare. Allora come tutti i ragazzi di quell'età sono andato al Distretto militare di Bologna per chiedere il rinvio del servizio militare. Ma non avendo io in quel periodo né idee precise, né una ragazza o fidanzata, né legami particolari con chicchessia, ho deciso.. Insomma, il destino mi ha dato una mano: invece di prendere il modulo per il rinvio della partenza, mi sono ritrovato in mano quello per la partenza anticipata volontaria. L’ho preso come un segno del destino e sono partito militare. Mi mandarono nel genio pionieri, dove avrei avuto di nuovo a che fare con gli esplosivi... Fortunatamente per il sottoscritto e per l'esercito italiano, il giorno stesso della partenza mi ammalai di varicella, per cui ripartii tre o quattro mesi dopo: questa volta nei carristi. La specializzazione non aveva più direttamente a che fare con i miei studi, era legata piuttosto alla mia altezza. Vorrei comunque precisare che dal servizio militare mi sono congedato con il grado di sergente.

Come mai le forze armate hanno avuto questa fiducia nelle sue doti di comando?

Nei carri armati, come sa, bisogna essere piccoli. Io comandavo sei sardi ancora più piccoli di me.

E non avete per caso incontrato Biancaneve?

No, in compenso credo di aver dato un'ottima dimostrazione della mia perizia guerresca: durante un’esercitazione mi sono perso con un carro armato. A mia discolpa posso assicurarvi che già in un carro armato si sente poco, e poi parlare con sei sardi con cui non condividevo il dialetto... Vorrei vedere lei! Insomma, è stato facile smarrirsi. Credo che il contadino a cui ho chiesto, dopo essere sceso dal carro, dove stava Rivarolo Canavese si ricorderà di noi per tutta la vita. Forse avrà pensato a un golpe o qualcosa del genere.

Non cerchi di annettersi benemerenze che non ha. Il golpe è una cosa seria. Va programmato e praticato dai professionisti! Fortunatamente, dopo questa brillante campagna militare, il sergente Paolo Rossi è tornato alla vita civile.

Tuttavia c’è un episodio importante legato al mio servizio militare: ma non sono state né le guardie in polveriera, né i campi, né l’addestramento. A un certo punto all’interno della caserma si organizzò uno spettacolo, una specie di rivista.

Ottima idea: uno spettacolo leggero per allietare le truppe!

...e fatto dalle truppe medesime. Si doveva intitolare Regimental, me lo ricordo ancora oggi.

Regimental come le cravatte?

Abbiamo evidentemente riferimenti culturali diversi: Regimental come Sentimental di Wanda Osiris. Ci tenevo molto a partecipare, ma al provino non mi hanno preso. La cosa mi ha molto indispettito, per cui appena congedato mi sono detto: vista la miopia della gerarchia militare, che andava sempre al contrario, questa è una garanzia. Se gli ufficiali non mi ritengono adatto al teatro, può darsi che questa sia davvero la mia strada. Mi hanno dato un carro armato e ho combinato quello che ho combinato. Adesso che non mi hanno fatto fare neppure una particina nella rivista, neanche come comprimario, beh, vuoi vedere che forse questa è la mia vocazione?

In ogni caso, al di là di queste sue irriverenti e opinabili valutazioni sulla lungimiranza delle gerarchie militari, lei ha dedicato un anno della sua vita al servizio della patria. In quel periodo si riconosceva nei valori della Costituzione che trovano nell’Esercito una delle sue principali articolazioni?

Nel clima politico che vivevo all’interno di un’istituzione totale come la caserma, c’erano da gestire due o tre problemi più urgenti. Primo, difendersi dai nonni; ma per fortuna noi eravamo nella compagnia con il servizio d’ordine di Lotta Continua...

Ah, uno dei gruppi sovversivi degli anni Settanta...

Così il nonnismo è finito dopo mezz'ora circa, anzi si è verificato il fenomeno contrario, a essere vessati erano piuttosto i nonni. Il secondo problema, la sopravvivenza psicologica. Terzo, la sessualità. Credo comunque di aver superato tutte queste difficoltà, non sempre grazie al servizio d’ordine di Lotta Continua: alcuni problemi me li sono gestiti da solo...

Spero per lei! Ma a questo punto ci avviciniamo finalmente al suo ingresso nella professione.

Al mio ritorno alla vita civile ho cominciato a staccarmi dall’università. Il teatro è stato prima di tutto un lavoro, all'epoca non avevo ambizioni particolari. Ho lavorato con la compagnia di Gianni e Cosetta Colla, facevo l’attore, l’apprendista, il ragazzo tuttofare...

E ogni tanto anche il burattino?

Ogni tanto sì. Ho fatto anche l’orso nella Famosa invasione degli orsi in Sicilia...

Uno spettacolo per bambini, su testo di Dino Buzzati: abbiamo schedato persino quello. Che cosa faceva questo orso?

Io ero l’orso che moriva saltando in aria. Era un’invenzione di Gianni Colla: avevo delle piccole cariche di esplosivo e quando il burattino mi tirava la bomba io saltavo in aria nel tripudio dei bambini in platea, e sempre con una certa ansia da parte mia.

Già allora pervertiva le giovani generazioni con i suoi comportamenti da dinamitardo teatrale!

No, no, glielo ripeto: l’idea era di Gianni Colla, non mia. La sera lavoravo in un altro teatro, il CTH. E' allora che ho iniziato a praticare l’improvvisazione. In realtà facevo il tecnico luci, in un trittico che comprendeva Io maschista perché, Io sono lesbica e tu? e Dove vai gay?, insomma tre spettacoli sul tema della sessualità...

In quel caso le sue esperienze sessuali con il servizio d’ordine di Lotta Continua avrebbero potuto esserle d’aiuto!

In effetti il servizio d'ordine di Lotta Continua sarebbe stato utile: Io maschista perché venne interrotto dopo una mezza replica da sessanta femministe inferocite... Dopo quella esperienza ho iniziato a seguire i corsi di mimo serali alla Civica Scuola d'Arte Drammatica. O meglio, non era propriamente mimo, perché studiavamo anche Commedia dell’Arte e Storia del teatro. All'epoca c'erano i cosiddetti Gruppi di Base, si recitava nelle case occupate, si facevano i canzonieri popolari...

Inutile sottolineare la perniciosa insalubrità di quelle frequentazioni.

Dopo di che Dario Fo mi ha preso come mimo per L'Histoire du Soldat di Stravinskij, nel 1978. Però forse si era dimenticato che mi aveva scritturato come mimo, o forse per lui non c'era differenza tra attori e mimi. Fatto sta che, mentre molti attori furono relegati in ruoli di mimo, a me diede la parola.

Quindi il primo che le ha dato in scena la parola è stato un altro sovversivo, a noi peraltro ben noto, Dario Fo.

Sì, lo ammetto.

Quali sono state le sue prime parole sulla scena?

Erano in grammelot, fin da subito. Io tornavo al mio paese ma la gente non mi capiva, e io stesso parlavo una lingua che non capivo. E' una strategia cui sono rimasto fedele e che mi ha permesso di lavorare a Belgrado e in Romania, in Francia, Spagna o Polonia, senza conoscere la lingua ma parlandone sette contemporaneamente.

E' con questo improbabile credito formativo che lei ha iniziato a fare l’attore?

Sì, ho iniziato una carriera di attore "professionista", tradizionale. Ho lavorato al Teatro Gerolamo con Umberto Simonetta, al Teatro Stabile di Trieste con Vittorio Caprioli e Giorgio Pressburger: con loro ho fatto uno spettacolo dedicato alla vita e all’opera di Karl Valentin, l'ispiratore di un altro sovversivo, Bertolt Brecht. Poi sono finito a Empoli a lavorare proprio su Bertolt Brecht con Virginio Puecher e Cathy Berberian, e sono passato per lo Stabile di Como dove ho fatto Commedia dell’Arte con una parte del gruppo di Dario Fo. Poi sono arrivato all’Elfo...

Per fare?

Nemico di classe di Nigel Williams.

Regia di Elio De Capitani, 1984. con Claudio Bisio, Riccardo Bini, Antonio Catania, Sebastiano Flocamo.

Nel frattempo avevo fatto anche Il calapranzi di Harold Pinter al Teatro Officina.

Un altro pericoloso intellettuale noto per le sue sparate sovversive! Ma a quel punto lei aveva già iniziato a fare cabaret...

A quel tempo non mi preoccupavo di avere un mio stile teatrale o di seguire un genere preciso. Mi interessava fare esperienza, anche perché mi pesava un po’ il fatto di non aver frequentato una scuola di teatro. Come ho già confessato, il mio unico diploma era quello di chimico. Quindi l’unico modo per apprendere il mestiere era quello di fare molta pratica. Così ho cominciato a lavorare nei cabaret, nei locali sui Navigli. Nel giro di pochi mesi sono passato dal ruolo di presentatore in un locale di strip tease alla Tempesta di Shakespeare con Carlo Cecchi. Insomma, dal Marocco Club al Teatro Greco di Taormina.

Abbiamo preso qualche informazione su quel periodo. Nello spettacolo di Cecchi, nel 1985, lei interpretava il ruolo di Ariel.

Se posso facilitare il vostro compito, questo Ariel, anche se non usava l’esplosivo, faceva saltare in aria un bel po’ di roba!

(segue nel prossimo numero di ateatro...)

Speciale elezioni 2006: lo spettacolo e i partiti (parte II)

Il teatro nella campagna elettorale 2006: lo speciale di "Hystrio"-ateatro

di Anna Chiara Altieri e Mimma Gallina

Prosegue con questa seconda puntata l’inchiesta di “Hystrio”-ateatro sui programmi delle forze politiche per la cultura, in occasione delle elezioni politiche del 9 aprile. Dopo la prima puntata, ospitata su ateatro 95 e dedicata soprattutto alle forze della sinistra, allarghiamo l’orizzonte spostandoci verso il centro.

Una piccola annotazione, se ci è consentito: a Mira, alle Buone Pratiche 2, lo scorso novembre, dopo anni di tagli al FUS e alla cultura, avevamo lanciato lo slogan “Non si può essere ricchi e stupidi per più di due generazioni”, chiedendo che l’1% del PIL venisse destinato alla cultura. Ci sembrava una rivendicazione controcorrente e vagamente utopica, una provocazione contro una classe politica che considerava la spesa per la cultura un lusso che si poteva ridurre a volontà. Nel corso di questi mesi, sono diversi gli esponenti politici che hanno rilanciato questa parola d’ordine: per prima l’onorevole Vittoria Franco dei DS, e più di recente persino il sottosegretario Nicola Bono di AN. E se leggerete qui troverete altre tracce dell’1%.

Si tratta certamente di una coincidenza, ma la cosa ci fa ugualmente molto piacere. Anche se sappiamo che il lavoro duro comincerà dopo il 9 aprile: chiunque vinca, dovremo fare in modo - tutti insieme - che questo impegno venga mantenuto.

La Margherita a convegno

Nel corso della legislatura, pur essendo piuttosto attiva in materia nelle commissioni parlamentari, la Margherita non si è dedicata con particolare attenzione allo spettacolo.

Giovedì 23 febbraio ha però organizzato a Roma il convegno “Spettacolo e Industria Culturale nell’era digitale. Oltre il Fus, oltre l’incertezza”. Si è gentilmente offerta di farcene una sintesi Roberta Scaglione, che ringraziamo.

Nell’introduzione Andrea Colasio, Capo Gruppo Margherita VII Commissione Cultura, enuncia i punti fondamentali dell’agenda di programma:

• procedere ad una legge quadro entro 12 mesi;

• portare l’intervento dello Stato al 1% della spesa pubblica;

• attuare una strategia concertativa nella politica di regionalizzazione del FUS: ovvero lo stato deve tenere per sé la responsabilità di definire regole e criteri e delegare alle amministrazioni locali i processi e la gestione delle risorse;

• incentivare il rapporto con il mercato per incrementare la filiera delle risorse;

• valorizzare e sostenere le attività delle Fondazioni;

• regolare i rapporti con la pubblicità

Il breve discorso introduttivo di Colasio trova riscontro e approfondimento nella bozza di programma di cui di seguito i punti fondamentali:

• denuncia nei confronti della legislatura che sta volgendo al termine che a causa delle non scelte operate ha contribuito allo stato di assoluta criticità del settore: le ricorrenti decurtazioni del Fondo Unico dello Spettacolo hanno pregiudicato qualsiasi possibilità di definire una nuova progettualità per il teatro, la musica, la danza, il circo, lo spettacolo viaggiante e di razionalizzare ¬ in termini di efficacia la logica dell’intervento e dell’interesse pubblico;

• la dimostrata incapacità di gestire il riformato Titolo V della Costituzione ha provocato un’incertezza normativa permanente che ha impedito allo spettacolo di programmare pluriennalmente la propria attività, con conseguente condizionamento della tenuta economica e della capacità progettuale del sistema;

• l’intenzione è quella di realizzare un progetto credibile, articolato su pochi ma essenziali elementi, individuati come precipui dell’azione di rilancio dello spettacolo italiano. Pur nella consapevolezza delle attuali difficoltà economiche, l’intenzione è quella di operare un’inversione di tendenza dei flussi finanziari in favore delle attività culturali, procedendo ad una riqualificazione della dotazione del FUS per rimettere a regime il sistema dello spettacolo (con un incremento di almeno 100 milioni di euro) e iscrivendo gli stanziamenti per la cultura nel capitolo investimenti e non spese.

Altri nodi evidenziati:

• l’intento di ricondurre al Fus e a criteri di gestione unitaria e meno discrezionale le risorse del Lotto e di Arcus;

• prestare maggiore attenzione alle espressioni artistiche giovanili, in particolare alla musica contemporanea e alla danza […]. In questo senso si propone di canalizzare una quota delle risorse destinate alle Fondazioni liriche a favore del balletto;

• per le Fondazioni liriche, di cui si segnala la posizione di criticità, l’intenzione è di procedere provvedendo a criteri innovativi di gestione e razionalizzazione dei costi;

• segue nel piano di lavoro la piena attuazione della legislazione concorrente prevista dall’art 117 della Costituzione, dando corpo al federalismo solidale fra le regioni e lo Stato e valorizzando il ruolo fondamentale di province e comuni;

• gli impegni enucleati si correlano alla predisposizione di un testo unico dello spettacolo che raccolga, razionalizzi ed armonizzi tra loro i numerosi provvedimenti adottati nel tempo;

[…]

• applicazione degli strumenti del welfare agli addetti del settore favorendo il recupero di dignità e professionalità, con l’obiettivo del riconoscimento dell’impegno lavorativo di artisti, tecnici e organizzatori dello spettacolo.

Negli interventi dei molti operatori presenti vengono rimarcati i punti critici del sistema: ripartizione del Fus, incremento e certezza delle risorse, necessità di definire un assetto legislativo.

Dalle dichiarazioni della Margherita emergono alcuni elementi di divergenza rispetto alle posizioni di altre forze del centro-sinistra su alcuni punti chiave. Per quanto riguarda i finanziamenti, la Margherita intende portare la spesa per lo spettacolo all’1% della spesa pubblica (e non del Pil). Anche per il Fus ha obiettivi più modesti: Colasio propone di incrementarlo di 100 milioni di euro circa (485 milioni), non di riportarlo ai livelli del 2001 (con uno scarto di circa 50 milioni di euro), come proposto dai Ds e dallo stesso programma dell’Unione. Sostiene infine la "regionalizzazione" del Fus, contro cui hanno preso posizione Rifondazione Comunista e i Comunisti italiani.

I COMUNISTI ITALIANI E LO SPETTACOLO

Vedi l'intervista all'onorevole Gabriella Pistone su ateatro.

LA CASA DELLE LIBERTÀ

"Continueremo la realizzazione del piano decennale delle grandi opere e l'azione di valorizzazione dei beni culturali quale fondamento della nostra identità e volano di sviluppo economico"

. Nel programma notoriamente sintetico della Casa delle Libertà c’è solo questo.

Ma non è certo tutto qui: la politica della coalizione di governo si può analizzare a partire da quel "continueremo" - cioè da quello che si è fatto - ma anche da quello che non si è fatto, scoprendo sfumature non lievi fra le posizioni dei singoli partiti e persone.

L'era Urbani

Sarebbe un errore pensare - dopo il periodo frenetico Veltroni/Melandri - che la politica di Urbani sia stata dimessa, anche se l'opposizione in commissione cultura della Camera ha sottolineato più volte il ruolo residuale di un ministero devastato, che si è visto erodere progressivamente le risorse, e non solo quelle del FUS.

In realtà la politica di Urbani, interpretata, letta nella sua articolazione, risulta piuttosto decisa e coerente e a maggior ragione può sembrare preoccupante che se ne ipotizzi la continuità.

Partiamo dalle risorse: la diminuzione di quelle "ordinarie" è un dato di fatto, ma è in parte compensata da quelle straordinarie (Arcus per esempio, l'uso dell'8 per mille e del lotto) tanto che, prima degli ultimi tagli del FUS, la spesa del Ministero, in rapporto al famoso rapporto col PIL, sarebbe salita - dichiara Urbani non smentito - dallo 0,17% dell'ultimo anno del governo di centro sinistra allo 0,18% del 2003. La particolarità delle risorse straordinarie sta nel fatto che la gestione è sottratta a qualunque regolamento, dipende direttamente dalla scelte del Ministro. E questo centralismo è probabilmente il segno principale della politica di Urbani, assieme al richiamo alla privatizzazione (rimasto però sostanzialmente sulla carta nel settore spettacolo).

Elenchiamo qualche azione del governo:

- la riforma dell'ETI: è stato un atto (legittimo) del Ministro, sottratto a qualunque verifica e discussione;

- quella della Biennale (la seconda in pochi anni) ne ha ulteriormente rafforzato il controllo centrale;

- l'istituzione di ARCUS spa, come emanazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e di quello delle Infrastrutture per il sostegno di attività "trasversali", innovative, promozionali: all'apprezzamento iniziale sono seguite critiche generalizzate alla gestione, non regolamentata e fortemente dipendente dai due ministri;

- la trasformazione dei regolamenti triennali in decreti annuali (cioè l'azzeramento di una delle riforme più significative sul piano operativo e "psicologico" del governo precedente) e l'introduzione di una discrezionalità pressoché assoluta nella cosiddetta valutazione qualitativa, attuata dalle commissioni nominate dallo stesso Ministro (commissioni che - con gli uffici ministeriali - ora gridano contro i finanziamenti a pioggia ma che hanno aumentato il numero dei soggetti come mai prima, riducendo significativamente il contributo medio);

- la valorizzazione del privato (cioè interazione pubblico/privato, privatizzazione, richiamo alla managerialità), fatta eccezione per una maggiore attenzione nei finanziamenti alle imprese di spettacolo market oriented, è rimasta in gran parte sulla carta: non si è regolamentata in termini efficaci l'agevolazione fiscale alle erogazioni liberali (già una legge Melandri), si è lasciata naufragare la riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche e si sono aumentati i lacci e lacciuoli che il ministero pone ai settori attraverso i regolamenti (fino all'atto finale - già periodo Buttiglione, ma sempre era Nastasi - di determinare per regolamento addirittura i cachet!: una scelta paradossale da parte di un governo liberista).

Lo stesso spirito accentratore si è applicato nella gestione dei beni culturali e del patrimonio, dove però la privatizzazione stava decisamente più a cuore e ha iniziato a funzionare davvero (con grave disagio delle emanazioni periferiche del ministero).

Insomma, la preoccupazione sembra sia stata mantenere il più possibile al centro le scelte concretamente rilevanti. Deriva da qui - a nostro parere - anche il braccio di ferro quinquennale con le regioni per l'applicazione della riforma costituzionale. E tuttora il punto d'arrivo, la "legislazione concorrente", si presta a interpretazioni non identiche -come abbiamo visto - anche a sinistra.

Le diverse culture di Forza Italia

Le posizioni del partito del Presidente del Consiglio sono più articolate di quanto si possa pensare, se confrontiamo la politica di Urbani con la scheda di lavoro della responsabile del settore, on. Gabriella Carlucci, o la chiusura totale del Ministro Tremonti o dell'economista Brunetta nei confronti del settore.

Il documento che riportiamo quasi integralmente qui di seguito rappresenta la posizione di Forza Italia e riprende in parte la filosofia del progetto legge del 2001 (della stessa Carlucci).

SCHEDA DI LAVORO PER LO SPETTACOLO

a cura del DIPARTIMENTO NAZIONALE SPETTACOLO F.I.

Appare opportuno varare un nuovo progetto per lo spettacolo quale risorsa strategica per la crescita del Paese, veicolo di tutela dell’identità culturale e di promozione dell’immagine italiana all’estero.

Nell’era della globalizzazione dei mercati, della concorrenza a basso costo, della clonazione e contraffazione dei prodotti industriali, artigianali, manifatturieri ed agricoli, l’Italia può “vendere” un prodotto che non può essere riproducibile: la cultura.

Per farlo al meglio, occorre essere competitivi, operare, cioè, nelle condizioni migliori per ricercare la qualità ed attuare i presupposti e le finalità dell’intervento pubblico che genera un cospicuo valore aggiunto anche in termini economici (sono oltre 200.000 gli addetti che operano nello spettacolo).

Ma non è solo una questione di finanziamenti; è anche un tema di regole certe, non più rinviabili dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (...)

Nel varare le leggi quadro per il cinema e per lo spettacolo dal vivo si dovrà:

• attuare il principio della legislazione concorrente;

• affrancare l’investimento sulla cultura dai vincoli del Trattato di Maastricht;

• sollecitare, ad integrazione dell’intervento pubblico, l’impegno dei privati sullo spettacolo quale patrimonio della nazione e bene economico;

AZIONI STRUTTURALI PER IL SISTEMA SPETTACOLO

Per perseguire la competitività dello spettacolo, si delineano interventi di sistema, strutturali e di sostegno alla quotidiana gestione imprenditoriale.

- Investimenti strategici

- Un “sistema culturale”va fondato su sei “investimenti”:

- l’educazione del pubblico, coinvolgendo sia la scuola che l’università;

- la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori;

- la promozione, per diffondere la conoscenza ed informare;

- le nuove strutture, ancora carenti in molte aree del Paese;

- l’integrazione progettuale tra patrimonio culturale, storico, monumentale, paesaggistico e le attività turistiche; (...)

- Fonti di finanziamento

Fondo unico dello lo spettacolo: occorre operare una netta e definitiva inversione di tendenza. Va realizzata la riforma del Fus per rimuoverne gli elementi di criticità e prefigurare nuove logiche di intervento, più correlate all’efficacia/efficienza dell’investimento pubblico in termini qualitativi, quantitativi e di ricaduta sociale e solo dopo adeguarne le risorse ai nuovi obiettivi.

Arcus spa: pccorre ricondurne l’ambito di intervento all’interno di logiche, criteri e metodologie di azione che ispirano l’attività istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali preposto dicastero.

Fondo perequativo: si propone l’istituzione di un fondo strutturale per investimenti strategici in favore delle aree meno servite del Paese, della presenza in ambito internazionale e della innovazione produttiva e tecnologica del settore. Varie sono le ipotesi per alimentare tale fondo e non necessariamente gravanti sull’erario.

- Il credito

E’ indispensabile delineare un modello dedicato espressamente alle attività imprenditoriali dello spettacolo, d’intesa tra Stato e Regioni (...)

AGEVOLAZIONI DI SISTEMA

- Nuova fiscalità

- razionalizzazioni e semplificazioni (applicazione della minima aliquota Iva agevolata);

- incentivi fiscali (tax shelter, crediti di imposta, detassazione dei costi pubblicitari e di affissione, premio fiscale proporzionale ai biglietti venduti, crediti di imposta per l’acquisto, ristrutturazione e innovazione tecnologica delle sale di spettacolo e per la formazione e l’aggiornamento professionale).

- Il lavoro

-

Non è più rinviabile:

- una complessiva revisione dei ccnl;

- ridurre i livelli di precarietà;

- sostenere la nascita di nuovi posti anche attraverso l’introduzione dei nuovi modelli di lavoro con relative agevolazioni (interinale, apprendistato, borse di studio, lavoro socialmente utile);

- conseguire il riconoscimento professionale degli operatori.

- Razionalizzazione e semplificazione amministrativa

Occorre un’ulteriore semplificazione delle procedure amministrative (...)

- Ulteriori interventi

-

E’ opportuno rimuovere una serie di balzelli, imposizioni e limiti che ancora gravano, immotivatamente, sul settore:

- esenzione dalla ritenuta d’acconto sui contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche

- esenzione delle sale teatrali e musicali dal servizio obbligatorio di vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- esenzione delle sale di spettacolo dalle imposte erariali e addizionali (...)

- integrale deducibilità delle spese per vitto, alloggio e viaggio durante le trasferte.

Sulle posizioni di Forza Italia, vedi anche l'intervista all'onorevole Gabriella Carlucci su ateatro.

(segue)

Speciale elezioni 2006: l'onorevole Gabriella Pistone in esclusiva per "Hystrio"-ateatro

I Comunisti Italiani e lo spettacolo dal vivo

di Anna Chiara Altieri e Mimma Gallina

Abbiamo chiesto all'On.le Gabriella Pistone, molto attiva nel campo delle politiche culturali e dell'informazione durante la legislatura, di illustrare le posizioni dei Comunisti Italiani. La ringraziamo di aver trovato il tempo per risponderci in modo particolarmete approfondito, franco e partecipato.

Sintizziamo le domande, che seguono la falsariga delle interviste a Vittoria Franco dei DS e di Patrizia Bortolini e Stefania Brai del PRC, nella prima puntata della nostra inchiesta, su ateatro 95.

Devo premettere che ho lasciato il mio partito la scorsa settimana per personale dissenso nei confronti della linea politica. Sono stata per tre anni Responsabile Spettacolo del PdCI e devo dire che non ho mai avuto alcun problema con il mio partito nella definizione delle politiche per lo spettacolo che ho piuttosto adeguato alle esigenze e alle richieste del mondo delle imprese, degli attori, degli autori e degli operatori che non ispirato a premesse ideologiche o a prese di posizione strategiche. Le mie convinzioni restano quelle acquisite sul campo in questo triennio di appassionato lavoro con la gente dello spettacolo per cercare di arginare il disastro nel quale un’assenza totale di capacità governativa lo ha sprofondato.

Sono quindi contenta di poter rispondere alle vostre domande in quanto relatrice di una proposta di legge, di numerose interrogazioni parlamentari, di un question time sui tagli al FUS rivolto al Ministro Buttiglione e di una costante presenza accanto alle associazioni di categoria e ai sindacati di settore: ai quali prometto che la mia futura attività continuerà a farsi carico dei loro problemi e della loro ansia di riforma radicale.

1. LA FUNZIONE DELLA CULTURA

La cultura è sicuramente il segno più forte dell’identità di una nazione e non un esercizio di narcisismo individuale da affidare ai privati. Uno Stato forte e consapevole dei propri doveri di indirizzo non può non collocare la cultura tra le priorità della propria azione di governo: e una politica culturale intelligente ha sempre fatto grande insieme l’arte e lo stato. Ce lo insegnano i secoli di Pericle, di Augusto, di Leone X, di Luigi XIV ma anche quelli di De Gaulle e di Malraux..

2. LA QUESTIONE DELLE RISORSE

Mi sembra ragionevolmente condivisibile l’impostazione contenuta nel programma dell’Unione. Si passa, appunto dopo vent’anni di diminuzione delle risorse reali del Fus, alla presa d’atto che lo Stato deve impegnare più risorse nella cultura. L’impegno a riportare subito il FUS ai livelli del 2001 è una prima misura d’emergenza che vuol dire intanto un aumento immediato tra il 30 e il 40 % dell’attuale stanziamento ministeriale: una boccata d’ossigeno a tutte le imprese italiane se l’Unione arriverà al governo del Paese. E quello di arrivare all’1% del prodotto interno lordo nel corso della legislatura è un’affermazione epocale che ci colloca finalmente, almeno a livello di intenzioni tra le grandi nazioni europee: siamo per il momento allo 0,39 % del Pil, a una percentuale inferiore a quella del Portogallo, e l’1% è quasi tre volte la spesa attuale. Credo che sia ragionevole non cercare a tutti i costi soluzioni massimalistiche che, in una situazione di bilancio da tutti percepita come drammatica, sarebbero semplicemente inascoltate. Mentre la proposta del programma è stata sottoscritta da tutti.

3. LA QUESTIONE LEGISLATIVA:

LO SPETTACOLO E LA BOZZA ROSITANI

La bozza Rositani non è evidentemente un punto di partenza accettabile: è il risultato abborracciato di un assemblaggio tra 7 proposte diverse e non riesce a indicare una scelta vera, una direzione di ricerca, una prospettiva di rinnovamento. Credo che si debba assumere una nuova iniziativa forte, pur prestando attenzione alle proposte delle Regioni: ma lo Stato (e se vogliamo, chiamiamolo pure Repubblica) deve esprimere un indirizzo finalmente unitario. E qui si apre l’altra delicata questione: il tema della legislazione concorrente è definitivamente stato chiarito dalla sentenza 285/2005 della Corte Costituzionale. Lasciatemi ricordare, inoltre, (anche ad alcuni colleghi dell’Unione particolarmente ansiosi) che nel popolo del cinema, del teatro, della danza e della musica pochi argomenti sono impopolari come la suddivisione regionale del FUS, proprio perché loro, che sono i protagonisti del lavoro culturale, lo sentono come una risorsa nazionale non parcellizzabile in rivoli localistici o, peggio, in catalogazioni “di interesse europeo, nazionale o regionale”: lo sentono come lo strumento più forte dell’espressività italiana e vogliono continuare a sentirsi parte di quest’unica identità. Del resto, mi piace pensare che il prossimo referendum sulla riforma federalista dello stato riserverà qualche sorpresa a chi in quest’ultimo decennio ha voluto farsi portavoce di una visione radicalmente antistatalista e anticostituzionale. Aspettiamo quindi con saggezza. E con tutto ciò vorrei riaffermare che il ruolo delle Regioni è importantissimo ed è destinato a diventarlo sempre di più: ma in una misura, appunto, concorrente e non antagonistica.

4. QUALCHE PUNTO CONCRETO

MINISTERO. Il tema della riorganizzazione del Ministero è stato indicato nella bozza dell’Unione e sarà un problema importante al momento della formazione del nuovo governo. So che Vittoria Franco, al tavolo dei partiti da lei coordinato per il programma di centro sinistra, lo ha più volte dibattuto: ma è un tema complesso che coinvolge i beni culturali, oltre che le attività e non vorrei entrare in una discussione che oltre tutto non mi compete: Vittoria è stata un’ottima coordinatrice per il capitolo cultura mentre a me è toccato il coordinamento della comunicazione e dell’informazione. Ci sono sicuramente interessanti proposte all’orizzonte: soprattutto vedo che, a differenza del passato, importanti leader del centro-sinistra si compiacciono di pensarsi futuri ministri della cultura: è un segnale positivo, quasi “francese”, di attenzione a un tema che riassume una posizione centrale nella vita della società italiana dopo troppi anni dedicati soltanto all’adorazione del feticcio televisivo.

ETI. Nello spazientito mondo dello spettacolo italiano, ogni accenno allo scioglimento dell’ETI provoca unanimi consensi: non c’è stato tentativo di riforma, negli anni, che abbia portato a qualche tangibile risultato. Ma dobbiamo interrogarci con onestà se, nel panorama europeo, l’Italia debba essere l’unico grande paese senza un istituto centrale per la promozione della cultura teatrale italiana nel mondo: e allora in questo senso dobbiamo muoverci per disegnare i confini di una riforma dell’ente che gli faccia assumere una vocazione istituzionale moderna ed efficace.

ARCUS. Perché non approfittare di uno strumento che può attirare e razionalizzare l’investimento privato in cultura? Il programma dell’Unione affronta il problema di una razionalizzazione della società inventata da Urbani e, giustamente, chiede che venga dotata del regolamento previsto dalla legge attuativa: è indispensabile dare la massima trasparenza alla gestione, è indispensabile superare la logica dei micro interventi che finora sembra prevalere. Ma non abbiamo mai detto no all’investimento privato: abbiamo soltanto condannato un’idea di cultura sottoposta soltanto al criterio di redditività e abbiamo sempre sostenuto che l’apporto privato deve essere aggiuntivo e non sostitutivo di quello pubblico, al quale spettano comunque compiti non delegabili di indirizzo e di tutela. Penso per esempio a finanziare una parte della produzione di spettacolo e cinema con una quota degli introiti delle transazioni pubblicitarie delle emittenti televisive nazionali.

SPOIL SYSTEM. E’ uno dei peggiori insegnamenti del filo americanismo radicale e mi trovate freddissima al riguardo: in questi anni di devastazione del centro destra spesso la salvezza è venuta dai funzionari e dai dirigenti delle amministrazioni che hanno, insieme ai teatranti, cercato di salvare il salvabile. Anche quando erano di nomina governativa e delle maggioranze di centro destra. Certo, occorrerà cominciare una rivoluzione culturale dei costumi nel teatro italiano: il panorama è umiliato da troppe nomine indecorose, da troppe clientele immobili al potere da troppi anni, da collusioni d’affari di ogni tipo. Ma dobbiamo avere il coraggio di confessare che non è una responsabilità da addebitare solo al centro destra: negli anni è cresciuto un “teatro dei potenti” trasversalmente occupato a garantire soprattutto la sua sopravvivenza, operazione che finora gli è riuscita brillantemente. Ed è proprio contro queste cose che negli ultimi anni mi sono mossa nella denuncia e nella attività parlamentare: aiutata da un’associazione (l’ApTI) che è nata intorno al convegno del 2002 Il teatro italiano: valore e risorsa per l’Europa; oltre quattrocento dei nomi più noti dello spettacolo italiano mi hanno suggerito, in un documento, le linee lungo le quali bisognava muoversi per dare uno scossone alle sclerotizzate membra del teatro nazionale. E sono proposte concrete, che non richiederebbero neppure interventi legislativi di grande portata ma potrebbero utilmente indirizzare i prossimi criteri regolamentari: più risorse e più attenzione pubbliche al teatro, una seria regolamentazione del mercato del lavoro, che preveda le necessarie tutele sociali, lotta all’evasione e all’elusione contributiva, criteri per la moralizzazione nelle nomine dei teatri pubblici (per esempio, con un limite alla durata dei mandati di direzione), promozione della drammaturgia nazionale contemporanea, sovvenzioni al progetto artistico e non soltanto alle imprese, quote di attenzione televisiva alla produzione teatrale e così via. Sono contenta che molte di queste cose siano oggi parte del programma dell’Unione.

Per parlare di questo, insieme a Vittoria Franco e a numerose associazioni ho dato appuntamento al mondo dello spettacolo, ai sindacati di settore, alle forze politiche al Teatro Valle di Roma, martedì 27 marzo alle ore 16,30. Dobbiamo dire a Romano Prodi che lo aiuteremo a vincere ma vogliamo che lui aiuti lo spettacolo italiano a rinascere: e che i buoni propositi del programma dell’Unione dovranno tradursi in concreti atti di governo.

Speciale elezioni 2006: l'onorevole Gabriella Carlucci in esclusiva per "Hystrio"-ateatro

La politica di Forza Italia per il teatro e la nascita del nuovo teatro stabile privato della Puglia

di Mimma Gallina

Abbiamo approfondito le posizioni di Forza Italia in un'intervista telefonica con l'On. Gabriella Carlucci, candidata in Puglia per le prossime elezioni.

(Ricordiamo che ateatro ha rilanciato anche una sua intervista al "Giornale dello Spettacolo").

Carlucci è cordiale, informata, concreta e disponibile. Alcune sue posizioni non sono apparentemente distanti da quelle dell'Unione, e infatti ritiene che una politica per lo spettacolo possa essere condivisa, né di destra, né di sinistra.

Ma al di là dei punti di contatto teorici fra schieramenti e singoli partiti, questo esame comparato ci ha rafforzato nella convinzione che, in una situazione povera come quella in cui ci dibattiamo, a fare la differenza sia (sarà) la questione dei finanziamenti e le priorità, le scelte concrete di distribuzione degli stessi.

Non per polemica, ma a leggere le sue dichiarazioni e documenti sembra quasi che lei non sia un'esponente dell'area di governo. Come mai è così difficile fare una politica per lo spettacolo in Italia?

L'obiettivo del governo era, dopo anni finanziamento a pioggia allo spettacolo senza verifiche di efficacia né trasparenza, introdurre criteri effettivamente meritocratici. Nel cinema ci siamo in parte riusciti. Per il teatro il governo ci ha provato, ma non c'è stato il coraggio di effettuare scelte drastiche, anche se sarebbe bastato applicare con coerenza i criteri già previsti nei regolamenti.

Un problema è derivato anche dagli scontri sulla riforma costituzionale (quella varata dalla sinistra): si è creato un caos fra le competenze di stato e regioni, che ha determinato ritardi,conflitti, fortissime resistenze da parte del parlamento, il blocco legislativo, per poi arrivare alla legislazione concorrente (come avevo ipotizzato nella mia legge del 2001). In questo quadro ho combattuto le leggi di settore che non potevano che nascere morte.

Nel programma della casa della Libertà abbiamo trovato solo la frasetta che sa su beni e attività culturali. Possiamo considerare condivisi almeno nel suo partito i contenuti articolati del documento di FI sopra citato?

E pensa che un nuovo governo di centro destra possa rimeditare la politica dei tagli?

Naturalmente: si tratta di posizioni ufficiali che integrano il programma che sarebbe stato assurdo appesantire con eccessivi dettagli.

Certo, personalità del governo come Tremonti o economisti come Brunetta non vedono lo spettacolo dal vivo come un settore economicamente serio e affidabile (e ha volte non hanno torto), ma possiamo dimostrarne la serietà con un'inversione di tendenza, un nuovo corso più attento all'equilibrio gestionale, alla managerialità.

Quanto ai tagli di bilancio non saranno facilmente recuperabili: giocano contro le normative (Maastricht) e le verifiche dell' Unione Europea e più di tanto non si può fare. Bisogna puntare sulle fiscalità alternative (V. documento) e sul credito agevolato (finalmente è arrivato a funzionare l'istituto del credito sportivo esteso allo spettacolo, una riforma votata già nel 2003).

In questo quadro, e nella prospettiva della legislazione concorrente, la Legge Rositani - anche se in effetti, in quanto frutto di una complessa mediazione tende a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte - sarà un punto di partenza accettabile, condiviso fra l'altro da tutti i partiti.

A proposito di fondi alternativi. Mi sembra significativo che nella frasetta del programma della Casa delle Libertà siano accomunate grandi opere e beni culturali. Nel suo documento lei scrive a proposito di Arcus spa: "Occorre ricondurne il suo ambito di intervento all’interno di logiche, criteri e metodologie di azione che ispirano l’attività istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali". Può precisare?

Arcus è un ottimo strumento, ma è necessaria una regolamentazione: ora finanzia un po' a casaccio, ha subìto il passaggio Urbani/ Buttiglione e non bisogna dimenticare che è arrivato ad operare in fase di tagli, ad intervenire in una situazione di emergenza.

Non condivido in linea di massima la tendenza a privilegiare gli interventi sulle strutture, che sono importanti (sono ancora molti ad esempio i teatri chiusi su cui si dovrebbe intervenire), ma a mio parere si dovrebbe orientare con più decisione verso la promozione, penso in particolare alle aree disagiate, al sud.

Anche l'ETI, che pure sta facendo molto, dovrebbe indirizzare prevalentemente la sua attività in senso promozionale verso aree di rischio (direi anzi esclusivamente: anche nella programmazione delle sue sale).

Arcus dovrebbe anche attrezzarsi per interagire a livello europeo, ottenere finanziamenti da quel fronte, imparare a far leva su programmi come Interreg e altri.

Nella recente intervista al Giornale dello Spettacolo ribadisce l'importanza del "successo al botteghino", precisa però anche che "Lo stato dovrà intervenire solo dove è davvero necessario il suo sostegno": giovani autori/promozione pubblico/scuole/memoria.

Si deve moralizzare l'area imprenditoriale dello spettacolo: chi già cammina con le sue gambe deve essere in grado di stabilire un rapporto accettabile fra l'intervento statale, i risultati di pubblico (che devono esserci), la capacità di reperire entrate proprie. C'è chi ci è riuscito: non penso solo a realtà strettamente legate al successo di botteghino (come il Sistina e altre che conosco meglio per la mia attività professionale), ma a istituzioni come il Piccolo Teatro di Milano, ad esempio, che ha costruito un equilibrio ammirevole fra intervento pubblico ed entrate proprie, rivelando grandi abilità manageriali.

Naturalmente per l'area del teatro pubblico, come per l'innovazione, non potrebbero bastare gli interventi sulla fiscalità.

E' soprattutto in questa direzione - verso l'arte allo stato puro - che devono indirizzarsi gli interventi pubblici: e devono essere improntati alla massima libertà: se queste realtà non vengono lasciate libere, non si può parlare di ricerca. Gli interventi devono essere commisurati alla valenza artistica e vanno premiati i risultati ottenuti, che anche in questo caso non possono però essere del tutto estranei all'interesse da parte del pubblico.

I criteri sono inevitabili e l'eccessivo dettaglio della normativa attuale è legato alla carenza di mezzi. Andrebbero solo applicati con coerenza.

Però io ribalterei la tendenza a sostegni prevalentemente indirizzati alla produzione, a favore di un sistema di interventi promozionali: rivolto prevalentemente ai giovani e alle scuole, alla valorizzazione del territorio, alla formazione del pubblico, facendo leva anche sulla funzione della RAI - ad esempio con la creazione di un canale tematico satellitare che non sarebbe neppure troppo oneroso - e a qualche idea un po'creativa e tutt’altro che irrealizzabile (come un piano sistematico di informazione e pubblicizzazione sui treni).

Lei è candidata in Puglia ed è evidente la Sua attenzione al problema della sperequazione territoriale. Vuole dirci una cosa che farebbe concretamente per lo spettacolo al sud?

Molto concretamente: sto promuovendo la creazione di una Fondazione che coinvolgerà 10 comuni in Puglia, farà leva anche su erogazioni liberali e opererà su più sedi secondo la forma e gli obiettivi della Stabilità Privata (che non è presente in quella regione, come quella pubblica del resto) ma prefigurando un modello innovativo: produzione, programmazione, ma in particolare formazione, di quadri artistici e tecnici ma soprattutto manageriali, anzi artistico-manageriali, di cui si sente molto la carenza. Siamo già piuttosto avanti: si comincerà ad operare dalla prossima estate. Mi sembra un ottimo modo di far leva sul territorio, su comuni che hanno appena ristrutturato il proprio teatro, come Corato, o che hanno risorse monumentali e paesaggistiche meravigliose, come Trani.

Semplicemente complicato (Parte III)

Un incontro con Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

Le prime due parti di questo testo sono state pubblicate in ateatro 94 e 96. L'intero testo è in corso di pubblicazione nel volume Luca Ronconi. Spettacoli per Torino, Umberto Allemandi Editore.

Forse uno dei segreti della semplicità ronconiana è questo: è talmente consapevole delle complessità labirintiche del reale e della comunicazione che le esplicita e le rende limpide

e comprensibili. E’ senz’altro il creatore di clamorosi eventi teatrali, che hanno spostato i confini stessi della sua arte, ma al centro del suo lavoro ci sono da sempre il testo, gli attori e naturalmente il pubblico. Tenendo tuttavia presente una di quelle fulminanti verità che d’improvviso sembrano quasi sfuggire alla timidezza ronconiana.

Il pubblico ha tutti i diritti. Il che non vuol dire che abbia sempre ragione.

(intervista di Mario Baudino, “La Stampa”, dicembre 1990)

Ogni testo, ribadisce ossessivamente, va affrontato per quello che è. Ronconi è sempre consapevole dei materiali su cui lavora e sulle interpretazioni che ne sono state date. Per cominciare, utilizza spesso la categoria di “genere” (partendo magari dalla classica contrapposizione aristotelica tra commedia e tragedia). Per esempio, nell’affrontare Strano interludio di Eugene O’Neill traccia una mappa assai meticolosa di interpretazioni e dunque di possibili ricezioni.

Questo testo, se lo prendi alla leggera, puoi vederlo come un fumettone, oppure come una saga, o ancora come una trascrizione di alcuni schemi mitici europei in chiave americana; c’è poi chi lo legge come dramma psicologico e chi lo interpreta come volontaristico modello di dramma biologico. E tuttavia il dato rilevante è il fatto che ancora oggi di tratta di un corposo testo sperimentale. Per questo vale la pena di affrontarlo.

(intervista di Gian Luca Favetto, “la Repubblica”, 20 dicembre 1989)

Il lavoro preliminare consiste nell’esaminare quali strade siano state imboccate, e perché non abbiano funzionato – o perché non possano più funzionare. E su questo Ronconi può perfino permettersi una forma di civetteria.

Non sono mai sufficientemente informato e documentato sui testi che faccio e non voglio farlo. Per fare filologia non ho altra guida che la lettura del testo e gli attori. Allo stesso modo, non amo rapportare il testo alla sua epoca o alla storia del suo autore. Non me la sentirei mai di stiracchiare un testo. Già non so bene cosa succeda nella nostra epoca. Ma nella nostra per lo meno ci vivo e ci partecipo. È lei che mi guida all’interno del testo. Lavoro molto con gli attori e del dove voglio andare non so nulla. Posso sapere dove non voglio andare, posso in qualche modo precludermi delle strade. Faccio un esempio non su ciò che ho fatto, ma su ciò che sto facendo in queste settimane. Si dice che Troilo e Cressida sia una parodia degli eroi omerici. Prima di dire no perché è stato già fatto in quel modo, bisogna verificare che significa parodia, chi sono gli eroi omerici e se veramente dentro il testo c’è qualcosa di parodistico. La parodia è ciò che non voglio, non mi interessa. Ma non è detto che Troilo e Cressida sia parodia. Probabilmente il nostro concetto di parodia è diverso da quello che poteva avere un inglese del 1600. Procedo chiudendo delle strade e vedendo qual è quella percorribile, quella che può aprire altre strade e altre prospettive.

Al termine di questo percorso le risposte possono essere assai sorprendenti e innovative.

Oltretutto per Ronconi, in un modo o nell’altro, tutti i testi che affronta sono “sperimentali” e dunque possono mettere alla prova le strutture profonde della comunicazione teatrale. Perché nella visione ronconiana c’è una pars destruens preliminare: gli è sempre ferocemente chiaro quello che non vuole, e quello che non vuole essere. Qui la sua semplicità (e la sua ironia) possono raggiungere la forza sintetica di un aforisma. Per cominciare, pur avendo rivoluzionato molti degli schemi tradizionali della regia, rifiuta ogni assimilazione all’avanguardia.

Non sono mai stato un sessantottino, sono stato in genere molto inviso a quelle che erano le avanguardie. Il mio atteggiamento è sempre stato questo, e non credo di aver visto male: l’alternativa programmatica rischia di diventare un’accademia, o una sostituzione della convenzione: rischia di creare solo nuove convenzioni. Il rinnovamento è un’altra cosa: tener sempre gli occhi aperti, e il naso lungo, e le orecchie aperte per capire che cosa succede realmente. Sono sempre stato convinto che alla lunga l’avanguardia sia sempre stata una questione di stile, e non una questione di linguaggio. Per linguaggio intendo qualcosa che si modifica continuamente, che ha un iter storico evolutivo, che genera continuamente nuove forme, che ha una dinamica interna, che può camminare come il cavallo o come il gambero, secondo necessità. Lo stile non è questo: è comunque una codificazione, un genere, e molto spesso è accettato proprio in quanto genere.

Allo stesso modo rifiuta con decisione ogni etichetta generazionale.

A differenza di quello che accade adesso, quando gli attori che escono dallo stesso corso provano a fare compagnia, io un legame generazionale non l’ho mai avuto. Non l’ho mai cercato, perché guardavo ad altro. Quando ho avuto trentacinque anni, mi sono immediatamente rivolto a chi ne aveva venti: e quando ne avevo diciotto o diciannove mi sono immediatamente rivolto a chi ne aveva trentacinque. Anche da questo, credo, mi viene un’insofferenza per le letture generazionali.

Nei confronti del teatro italiano, ha espresso giudizi assai duri, che in qualche rara ma cruciale circostanza si sono riverberati anche in una delle sue rare esternazioni sulla situazione del paese.

Gli attori italiani non hanno altra vocazione che quella di fare ditta, di diventare capocomici. Questo svilisce il loro lavoro, la loro qualità. Un capocomico finisce col non essere un attore, ma un amministratore che la sera sale truccato in palcoscenico. Ce ne sono tanti così, troppi. (...) Veniamo agli autori: Strehler, e poi Visconti, per qualche anno, hanno fatto un teatro con la “T” talmente maiuscola da sfondare il soffitto delle sale. Poi più niente. Ma non era un teatro che facesse posto agli autori. D’altra parte la letteratura ha sempre considerato il teatro un lavoro da mano sinistra. Non c’è in Italia né la continuità di un teatro di regia, né quella di un teatro di drammaturgia. E’ la nostra società che ama specchiarsi soltanto nei capocomici. Non rischia forse di farne anche un problema politico, o il problema della politica attualmente? Tutto si tiene.

(da un’intervista di Enzo Siciliano, “la Repubblica”, 11 aprile 1994)

Nel lavoro sui testi e con gli attori, diffida di quelle che spesso gli appaiono comode scorciatoie, semplificazioni fuorvianti. In primo luogo la psicologia (alla base del metodo Stanislavskij), che rischia di occultare le trappole del rapporto tra il testo e il corpo dell’attore.

Si può recitare solo ciò che è recitabile. La psicologia, per esempio, non lo è. La lingua è recitabile, lo spazio lo si può recitare. Il precetto che girava nelle scuole e nelle accademie italiane era dire ciò che si pensa, ma ciò che si pensa non lo si può dire. O, peggio ancora, chiedevano di pensare ciò che si dice. Dire e pensare sono due attività completamente differenti. Non ho mai creduto che la lingua sia il veicolo esclusivo della comunicazione; ma allo stesso modo, pur ritenendo il lavoro fisico molto importante nel teatro, non credo che il corpo da solo “dica”. Il corpo comunica in attrito con la lingua e con lo spazio. Il problema del teatro italiano è che c’è pochissima drammaturgia italiana. Gli attori italiani sono costretti a lavorare su testi che implicano un notevole scarto fra ciò che si vorrebbe dire e ciò che effettivamente si dice. Ciò rappresenta una difficoltà e una sfida che vanno affrontate e superate. Il lavoro che stiamo facendo su Troilo e Cressida è soprattutto questo: essere consapevoli se si è governati da ciò che si dice, capire fino a che punto si è in grado di governare ciò che dice e soprattutto perché lo si dice. Perché c’è sorta di “autorità della violenza del linguaggio” sull’individuo.

Un altro aspetto che tende a generare sospetto (anche se non sempre) è la presunta narratività di molta drammaturgia. A proposito di Spettri di Ibsen (1982), che il regista ambienta in una serra (progettata da Mario Garbuglia) dove coabitano i cinque attori e i trecento spettatori.

La maniera, chiamiamola convenzionale, di fare un testo è quella di utilizzare il dialogo in funzione della narrazione di una storia e non, invece, le battute del dialogo come spiragli, come segni e indicazioni di una condizione dei personaggi. Secondo me, quello che può dare oggi unità e consistenza a un testo come Spettri è l’indagine sulla condizione dei personaggi momento per momento, e non usare il dialogo come veicolo di una narratività che in questo testo non esiste. C’è un antefatto sottinteso e ritardato ingiustificatamente: la giustificazione in ritardo di questo antefatto è la trama della commedia. Ci sono dei personaggi che ritardano, non per tirare in lungo, ma perché sono nell’impossibilità psicologica di dire le cose come stanno. E’ chiaro che il tema della rappresentazione diventa l’impossibilità di dire le cose come stanno e non la perveristà nel ritardarle. Basterebbe che certe rivelazioni venissero fatte un attimo prima invece che un attimo dopo e la commedia andrebbe subito al terzo atto. E, in fondo, il rammarico di certa parte del pubblico è che, siccome la maggior parte degli spettatori identifica la commedia con l’ultima battuta, questa arrivi troppo tardi.

(intervista di Maurizio Giammusso, “Rinascita”, 2 luglio 1982)

Anche – anzi, soprattutto – quando si tratta di portare sulle scene il genere narrativo per eccellenza, il romanzo, il taglio narrativo non è l’approccio privilegiato.

Nella mia memoria di spettatore, ci sono tanti romanzi portati sulla scena e sullo schermo. Non considero, quindi, una sfida la ricerca dentro la narrativa. Quello che ho sempre cercato di fare è evitare di snaturare un romanzo per farne un dramma a tutti i costi e, anzi, di mantenerne il carattere di letteratura narrativa. Le realizzazioni sceniche de I fratelli Karamazov e Quer pasticciaccio brutto, ad esempio, sono state un semplice trasferimento della pagina sul palcoscenico, non una teatralizzazione. Per cui è piuttosto improprio parlare di lavoro drammaturgico. Se ho fatto spettacoli dalla letteratura, non è perché ritenga la letteratura un tema indispensabile alla rappresentazione teatrale. Un impulso all’affrontare queste scelte deriva sicuramente dall’insoddisfazione che provo rispetto a ciò che si definisce “drammaturgia contemporanea”. Ritengo che molti testi cosiddetti contemporanei costituiscano un vero e proprio oltraggio alla contemporaneità. E ritengo difficile riversare i temi della contemporaneità in strutture formali legate a una drammaturgia illuministica, ottocentesca. La mia insoddisfazione nasce da questo. Il problema, dunque, è legato alla qualità dei temi e delle strutture. Che si affronti un tema o una struttura, il lavoro deve essere fatto con qualità. Infinities, ad esempio, non è un dramma ma una trattazione scientifica. Il testo è stato scritto da uno scienziato e non da qualcuno che, desiderando scrivere di scienza, fa un corso di cosmologia e applica le nozioni acquisite alla stesura di un copione teatrale. Quando parlo di strutture drammaturgiche formali non voglio dire né che dialogo e personaggio siano elementi obsoleti né, al contrario, che siano insostituibili. Non è una questione di predilezione o insofferenza.

Nonostante questa resistenza nei confronti della narrazione, alcuni spettacoli ronconiani – vedi Strano interludio di Eugene O’Neill nel 1990 e più di recente Il professor Bernhardi di Arthur Schnitzler (2005) – possono avere il ritmo travolgente delle telenovelas, come se si divertisse a contraddirsi, non appena possibile...

Quello che emerge da uno sguardo ravvicinato a lavoro di Ronconi è insomma il rifiuto di un metodo, dei suoi vincoli e delle sue complicazioni, per andare ogni volta a misurarsi con il problema concreto del lavoro in quel preciso contesto (la commissione, lo spazio), su quel determinato testo e con quegli attori. La sua attenzione per la specificità coinvolge ovviamente anche le diverse tradizioni nazionali, a cominciare da quella in cui si trova a operare.

Io sono contrario a un’estetica dell’internazionalismo, anzi alla facilità di quest’estetica. Credo che ogni paese abbia un proprio rapporto fra drammaturgia e pubblico, che va conosciuto e rispettato: però è pure vero che la funzione e l’incidenza del fatto teatrale nella vita culturale di un paese andrebbe rapportata anche a ciò che succede nel resto del mondo. (…) Da noi si è avuto, in passato, questo concetto: il teatro imita [modelli stranieri], e non piuttosto il teatro propone, o inventa, o fa esplodere, o riflette. Oggi, per noi, quel tipo di teatro imitativo non è più possibile, perché siamo in presenza di originali, o di originali culturali, oppure di imitazioni al di fuori del teatro. Oggi ce l’hai sotto gli occhi, non ha più funzione quel tipo di teatro. (…) Ritengo che per noi il teatro sia semmai qualcosa di occasionale, un’interruzione del tempo, non una conclusione di serata, come lo è in altri paesi. Il teatro nella nostra vita culturale è considerato tuttora un evento, un’eccezione senza una sua necessaria continuità.

(Il Patalogo 17, p. 125-126)

Non a caso, questa attenzione al particolare emerge anche quando Ronconi affronta l’attività che forse predilige e affronta con grande passione, quella: la pedagogia teatrale. Ha insegnato a lungo sia all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, sia alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. A Torino ha addirittura fondato la scuola del Teatro Stabile. In questi anni, al Centro Teatrale Santa Cristina, in Umbria, ospita ogni estate una scuola di alta specializzazione. Nel corso del tempo ha lanciato generazioni d’attori, facendoli spesso debittare nei suoi spettacoli: tra gli altri Massimo Popolizio, Riccardi Bini, Luca Zingaretti, Galatea Ranzi, Michela Cescon...

Il termine pedagogia non è esatto. In realtà, il percorso che faccio con gli attori principianti è esattamente lo stesso che faccio con gli attori formati, il contrario della pedagogia: il confronto con il testo e con problemi interpretativi piuttosto complessi. Un attore di 23-24 anni, anche se può essere professionalmente inesperto da un punto di vista tecnico, possiede una maturità sufficiente per affrontare l’interpretazione. Se non ce l’ha, è bene che se la faccia. La tecnica non esclude le capacità interpretative, le potenzia. Per questo non è esatto parlare di pedagogia. Ciò che mi interessa è sollecitare la fantasia e la curiosità, non trasmettere delle capacità tecniche.

Non si tratta dunque di mettere a punto e imporre un metodo.