Due incontri per un teatro che cambia

di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and2

Le Buone Pratiche 2.1. Il teatro come servizio pubblico e come valore: lo spettacolo dal vivo tra economia, politica e cultura

Mira, Villa dei Leoni, 11-12 novembre 2005

di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and3

Le Buone Pratiche 2.2. La questione meridionale nel teatro

Dicembre 2005

di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and4

Diario dai festival

Gli spettacoli dell'estate 2005 e il loro pubblico

di Franco D'Ippolito

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and6

C'è chi si vuole impegnare e chi si accontenta di vedere il mondo dalla parte di Zelig

Resistenti di Roberta Biagiarelli a Festambiente 2005

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and7

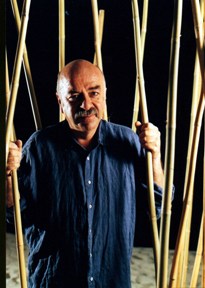

La prigione dell'autore in crisi

Una intervista ad Armando Punzo su Appunti per un film

di Andrea Lanini

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and8

Nel paradiso delle marionette

Il festival “Marionette e burattini nelle Valli del Natisone”

di Fernando Marchiori

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and9

Il corpo all'attacco

Dalla Biennale Danza 2005

di Fernando Marchiori

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and11

La rinascita della tragedia?

Dionysus Since 69. Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millennium, a cura di Edith Hall, Fiona Macintosh e Amanda Wringley

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and12

La voce artaudiana di Diamanda Gàlas

Defixiones, Will And Testament (Mute 2003)

di Nevio Gàmbula

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and13

Dal punto di vista dell'ombra

El Eco de la Sombra del Teatro de los Sentidos di Enrique Vargas

di Enia Daniela Idda

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and15

Enrique Vargas alla Città del Teatro di Cascina

Il progetto

di La Città del Teatro di Cascina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and16

Il teatro è sogno (ma anche come metterlo in pratica)

La prefazione a Il teatro possibile di Mimma Gallina

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and25

Integrazione tecnoespressiva e métissage artistico nel teatro di Robert Lepage

Dal volume a cura di M.M.Gazzano che contiene gli atti del convegno su Cinema e intermedialità

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and50

Orizzonti di uno sguardo antro-po-etico

Su 'U Gioia di Mauro Aprile

di Andrea Balzola

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and51

Una lettera ad Andrea Balzola

Ancora su 'U Gioia di Mauro Aprile

di Fernando Mastropasqua

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and52

Mahmud Darwish in tournée italiana con Sandro Lombardi

Dall8 al 18 settembre

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro87.htm#87and80

Le Buone Pratiche 2

Due incontri per un teatro che cambia

di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino

Dopo il grande successo dell’incontro sulle Buone pratiche 1, che nel novembre 2004 ha visto a Milano la partecipazione di oltre 400 tra artisti, operatori, studiosi, studenti, critici, ci è sembrato opportuno dare un seguito a quella Ottima Pratica, con due iniziative complementari, una al Nord e una al Sud.

Si parte dunque per Le Buone Pratiche 2. Due incontri per un teatro che cambia.

Perché nel nostro teatro stanno davvero cambiando molte cose, e molte altre devono cambiare. Sono dunque necessari nuovi strumenti e nuove idee. Molto spesso però le necessità impellenti del presente ci impediscono di vedere oltre il nostro interesse immediato e particolare.

Ci sembra perciò utile e indispensabile riprendere a riflettere sulle ragioni di fondo del fare teatro, e sul rapporto tra lo spettacolo dal vivo da un lato e, dall’altro, l’economia (mercato e sponsor compresi), la politica (sovvenzioni comprese), la geografia e la geopolitica (dalle sfide della globalizzazione alla scala europea, dalla regionalizzazione delle competenze dello spettacolo al rapporto con gli enti locali), le altre arti e forme di comunicazione (a cominciare dai nuovi media).

Abbiamo deciso di articolare la seconda sessione delle Buone Pratiche in due incontri.

Le Buone Pratiche 2.1 – di carattere più generale – si terrà il 13 e 14 novembre alla Villa dei Leoni di Mira, grazie all’ospitalità del Comune di Mira, e avrà per tema Il teatro come servizio pubblico e come valore: lo spettacolo dal vivo tra economia, politica e cultura.

Le Buone Pratiche 2.2 si terrà invece tra dicembre 2005 e gennaio 2006 (stiamo ancora definendo la località) e avrà per tema La questione meridionale.

Le caratteristiche degli incontri restano quelle della prima tornata delle Buone pratiche: assoluta indipendenza e libertà, autogestione e trasparenza, partecipazione gratuita, diffusione delle relazioni (sempre gratuita) sul sito www.ateatro.it, discussione aperta sia nel corso dell’incontro sia nei forum Fare un teatro di guerra? NTVI.

Stiamo iniziando a raccogliere le adesioni all’indirizzo info@ateatro.it. Nelle prossime settimane, sempre attraverso il sito www.ateatro.it, forniremo le necessarie informazioni logistico-organizzative e vi terremo aggiornati sulle varie fasi della preparazione dell’iniziativa (insomma, come l’altra volta).

Le Buone Pratiche 2, così come l’incontro precedente, vuole dunque offrire un’occasione per il teatro di riflettere sul proprio ruolo, sulla propria situazione e sulla propria evoluzione; e cerca di fornire agli artisti, agli studiosi e agli operatori pubblici e a privati una serie di strumenti di informazione, formazione e analisi.

Qui di seguito i documenti preparatori dei due incontri.

Le Buone Pratiche 2.1. Il teatro come servizio pubblico e come valore: lo spettacolo dal vivo tra economia, politica e cultura

Mira, Villa dei Leoni, 13-14 novembre 2005

di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino

Il teatro – e in generale la cultura – può ancora essere considerato ancora un “servizio pubblico”? Con quali modalità e criteri questa categoria può continuare a governare i rapporti tra la scena e la politica?

In altri termini, perché andiamo a teatro? Qual è oggi il “valore” del teatro? Con quali modalità questo “valore” può costituire un criterio per determinare il sostegno pubblico e privato al teatro?

Nel corso degli ultimi decenni il teatro in Italia, come in tutti i paesi europei, ha beneficiato di un fondamentale sostegno pubblico, sia dal governo centrale sia dagli enti locali, in varie forme e con motivazioni articolate anche se non sempre espresse con chiarezza.

Molto meno sostanzioso è stato finora nel nostro paese l’intervento dei privati: ed è curioso (e significativo) che nel quadro del loro impegno culturale le fondazioni bancarie e le industrie private abbiamo finora trascurato nella sostanza il teatro.

Ferma restando l’opportunità e la necessità di un finanziamento pubblico al teatro, ci pare che oggi vadano riconsiderate e ritrovate le ragioni profonde del sostegno allo spettacolo dal vivo da parte del pubblico e dei privati, e dunque vadano riequilibrati i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti.

Sono infatti in corso diversi cambiamenti di ampio respiro che è inutile e sciocco ignorare.

E’ possibile indicare, in maniera molto generica e come primo spunto di riflessione, alcuni snodi fondamentali:

- la ridefinizione del ruolo del teatro (e in generale dei valori umanistici) all’interno del sistema culturale e nella mediasfera, anche in considerazione dell’impatto di nuovi media;

- la ricerca di forme espressive, ma anche produttive e organizzative, che superino le barriere tra i diversi generi e le diverse arti, imponendo una riflessione di carattere generale sullo statuto del teatro;

- di conseguenza, una diversa frammentazione del pubblico del teatro e dello spettacolo dal vivo, che suggerisce anche diversi metodi di contatto e di coinvolgimento, sia sul versante della promozione sia su quello delle modalità di fruizione dell’evento da parte dello spettatore;

- il ripensamento del welfare e del concetto stesso di servizio pubblico, che investe anche il sostegno alla cultura, in un quadro che vede una generale diminuzione delle risorse pubbliche;

- le recenti acquisizioni nel campo dell’economia della cultura, che impongono una revisione dei criteri di gestione delle imprese culturali;

- l’impatto della globalizzazione su un versante della cultura legato a un aspetto per sua natura “locale” (per lingua, tradizioni, destinatari) come il teatro;

- in Italia, il passaggio di una serie di competenze in materia di spettacolo dallo Stato alle regioni, e dunque la ridefinizione del rapporto tra governo centrale ed enti locali; e in prospettiva la spinta verso un riequilibro territoriale delle attività di spettacolo dal vivo, e relative sovvenzioni;

- sul versante europeo, dopo un decennio di tentativi non del tutto riusciti (sia sul fronte dei grandi festival-vetrina della cultura europea sia sul versante della formazione), si avverte la necessità di una politica convinta e incisiva a favore della cultura, con reperimento e riequilibrio delle risorse destinate al settore, e si avverte di conseguenza la necessità di definire nuovi criteri di distribuzione delle medesime.

In questo scenario, la nozione di “servizio pubblico” può essere ancora un’utile bussola, ma probabilmente non è più sufficiente. Alcuni artisti e studiosi propongono di affiancare o sostituire questo tradizionale approccio con un altro, che ponga al centro della riflessione e della valutazione il concetto di “valore”.

Un primo problema è che il termine “valore” ha significati e implicazioni diverse a seconda degli ambiti in cui viene usato, anche rispetto al teatro.

In ambito economico, il valore indica la redditività di un investimento.

In ambito politico, il termine si riferisce a quell’insieme di idealità, punti di riferimento collettivi, aspirazioni morali, progettualità condivisi da una società.

In ambito artistico, il “valore” misura l’eccellenza estetica delle opere.

Come è evidente, le implicazioni in questi tre ambiti del termine “valore”, anche applicato al teatro (e in genere allo spettacolo dal vivo), sono diverse e non sempre necessariamente convergenti.

A Mira cercheremo di capire se questi tre approcci sono validi e fecondi, e se nel loro insieme possono offrire elementi e metodi che possano tradursi in metodi di valutazione dell’investimento in cultura; e se e come possono integrarsi all’idea di cultura come “servizio pubblico”.

Per raggiungere questi obiettivi, non vogliamo coinvolgere solo teatranti, operatori e studiosi (e in generale persone interessate primariamente allo specifico teatrale), ma anche personalità della cultura, della politica, dell’economia e in generale della società che possano dare un costruttivo contributo alla discussione. Perché, ne siamo convinti, i problemi del teatro non riguardano solo il teatro e i teatranti, ma l’intera società. Non si tratta solo di questioni tecniche, che gli addetti ai lavori e gli esperti possono risolvere in separata sede, ma di problemi che investono l’intero ambito sociale e culturale e che dunque riguardano tutti noi.

Le Buone Pratiche 2.2. La questione meridionale nel teatro

Dicembre 2005

di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino

La questione meridionale del teatro sta nel divario nord-sud dei finanziamenti pubblici alla produzione ed alla distribuzione, delle sale agibili, del numero delle recite programmate, ma non solo. Sta anche nella difficoltà di sviluppare politiche attive di contrasto delle povertà materiali (attraverso l’occupazione diretta ed il vasto indotto che produce) ed immateriali (che attengono alla qualità della vita delle comunità ed al capitale civico dei territori), ma non solo. Sta nella specificità del “pensiero meridiano” e nelle punte d’eccellenza e nei modelli organizzativi ed artistici che funzionano, ma non solo. Sta pure nella condizione di solitudine della passione dei talenti che nessuna legge o regolamento potrà misurare ma che senza quei riferimenti normativi certi continuerà a produrre l’individualismo delle azioni e dei pensieri. E forse sta in altro ancora, nella necessità di un’utopia, di cui il teatro e gli uomini non possono fare a meno.

Noi siamo convinti che dal Sud possa venire una nuova percezione della necessità del teatro e perciò vogliamo far seguire alla riflessione veneta la “presa in diretta” della situazione teatrale meridionale, laddove inizia ad avere visibilità nazionale il talento e la capacità di nuovi soggetti che reclamano l’urgenza di un cambiamento concreto del sistema, per continuare il proprio percorso artistico ed organizzativo. Un passaggio questo già sperimentato nel primo incontro milanese, dai pensieri alle pratiche, perché ciò che ci interessa è quanto si può fare, quanto si può far vivere e crescere di quello che siamo capaci di immaginare.

Vorremmo affidare ad un sociologo la riflessione sulla società civile meridionale e sul rapporto con la sua cultura mediterranea: a cosa può servire il teatro nel superamento della questione meridionale come “palla al piede” del sistema Italia? E poi chiedere al mondo dell’impresa privata quale grado di consapevolezza abbia raggiunto l’imprenditoria privata nel considerare lo sviluppo civile parte irrinunciabile ed imprescindibile dello sviluppo economico del territorio e come, perché, quanto il mondo dell’impresa voglia e possa investire promozionalmente in cultura. Con un economista della cultura vorremmo esaminare i dati statistici del “sotto la media” delle produzioni, delle recite, delle sale teatrali, degli spettatori, delle risorse pubbliche e private del teatro meridionale per poi provocare un confronto fra il teatro che si fa al nord ed il teatro che si fa al sud attraverso la vis polemica di due critici. Uno spazio importante vorremmo dare alle pratiche teatrali meridionali, da quelle svolte negli anni passati a quelle più recenti, attraverso l’analisi delle luci e delle ombre dell’intervento delle isituzioni e degli Enti Locali, del ruolo svolto nel bene e nel male dai circuiti regionali e della capacità a volte scarsa dei teatri e delle compagnie di fare rete, di lavorare insieme. Tra le pratiche da sperimentare con maggiore convinzione proveremo a chiedere ad un critico dell’arte come il teatro possa partecipare dell’aumento dei flussi turistici al sud legati ai Beni culturali. Contiamo anche di riuscire a coinvolgere le regioni meridionali per una riflessione trasversale sulle politiche locali teatrali, sui nuovi assetti Stato/Regioni che stentano a definirsi per le difficoltà di condivisione degli strumenti normativi fra politica e teatro, magari avviando proprio dal sud e con le nuove regioni meridionali una prima ricomposizione degli obiettivi strategici (come ripartire il FUS, a chi e perché, ambito nazionale e rilevanza regionale, solo per fare qualche esempio). Ci piacerebbe che l’incontro meridionale fosse anche capace, con il contributo di tutti i partecipanti, di immaginare un’utopia per il Sud, un pensiero alto non misurabile, che accompagnasse le cose concrete che si possono fare e che si debbono fare e che possa restituire alle donne ed agli uomini meridionali il “sogno del bello”.

Diario dai festival

Gli spettacoli dell'estate 2005 e il loro pubblico

di Franco D'Ippolito

La riflessione che ha attraversato tanti operatori teatrali nelle settimane di festival estivi si è concentrata, anche con qualche spunto autocritico, sulla “questione del pubblico”. Non che negli anni scorsi questo tema sia stato assente o trascurato (anzi, ha caratterizzato le più incisive pratiche di molti stabili di innovazione e segnato le più feconde esperienze del Progetto Aree Disagiate), ma non è mai stato posto con tanta convinzione (magari dovuta forse ad una evidente costrizione) al centro delle analisi della crisi, né è mai stato indicato con tanta consapevolezza fra le principali possibili soluzioni all’immobilismo del sistema teatrale italiano, che ha scavato nell’ultimo decennio un fossato sempre più largo fra le generazioni ed i generi, con qualche stretto ed isolato ponte levatoio praticabile a pochi.

Se punto focale dei dibattiti diventa così il pubblico (o meglio i pubblici) dello spettacolo dal vivo, si può provare a ri-pensare molte delle analisi finora fatte ed a ri-definire alcuni principi fondamentali nel rapporto artisti/spettatori, progetti artistici/progetti organizzativi, sistema teatrale/sistema politico, a cominciare dalla delicata questione dei finanziamenti pubblici al teatro. Proviamo a ribaltare il pensiero guida della politica culturale delle sovvenzioni dalla difesa della libertà degli artisti (sacrosanta quando non diventa giustificazione per sopravvivere acriticamente) a quello della libertà dei pubblici (non subendone passivamente la domanda quanto piuttosto generandola). E poi a correlare anche ai pubblici le finalità del finanziamento pubblico, ribadendo in funzione dei pubblici il diritto della cultura e del teatro ad attingere alla fiscalità generale per la propria crescita (e non solo per la propria sopravvivenza!). Se lo spettacolo (insieme alla letteratura ed all’arte) è elemento ineliminabile del processo educativo e ciò che spinge il fruitore delle attività culturali è il desiderio/bisogno di accrescere il proprio stock di conoscenze, come possiamo sostenere che quanto oggi la stragrande maggioranza dei teatri propone vada in quella direzione e non, piuttosto, nella più sicura ed improduttiva offerta del “già conosciuto”? Il problema sta nella carenza di stimoli per il pubblico e per i creatori che si sono seduti sulle rendite di posizione con un eccesso di ripiegamento su di sé.

Ho fatto un tour fra alcuni festival estivi. A cominciare da Napoli con Teatri di Napoli 2005 incontri di teatro contemporaneo e teatro per le nuove generazioni, che si è svolto dal 16 al 19 giugno in alcune strutture della periferia: Teatro Aria Nord di Piscinola (affidata in convenzione a dal Comune a Liberascena ensemble), la palestra Scialoja a San Giovanni a Teduccio (affidata a Libera Mente ed a I Teatrini), il Museo di San Martino, il Chiostro di San Gregorio Armeno, il Teatro Le Nuvole Edenlandia oltre alle due sale del Teatro Nuovo. Questa seconda edizione ha confermato la vitalità del teatro napoletano ed il grande interesse ed affetto che circonda l’esperienza dei Teatri di Napoli (di cui si è parlato nelle Buone Pratiche 2004). La formula del festival prevede la presentazione da parte delle compagnie aderenti al progetto (Crasc, La Riggiola, Scena Mobile, Libera Mente, I Teatrini, Rossotiziano, Le Nuvole e Liberascena ensemble) delle loro ultime produzioni unitamente ad uno spettacolo indicato da ciascuna di esse nel pieno rispetto delle autonomie di ognuno. Le scelte di ospitalità quest’anno hanno privilegiato anche, in chiave serenamente polemica, alcuni soggetti che sono stati penalizzati, in alcuni casi arbitrariamente, dalla Commissione Prosa per le sovvenzioni 2004 (vale soltanto la pena di ricordare che le decisioni del Ministero sono state prese a novembre 2004 quando nessuno era più in grado di porre rimedio a tagli o azzeramenti), mentre non erano ancora note le decisioni per il 2005 (che hanno portato un ulteriore taglio medio del 4% spalmato su più o meno tutti).

Nello spettacolo di burattini napoletani dal titolo Se77e, ispirato al Settimo sigillo di Bergman, il sorprendente Gaspare Nasuto affronta con coraggio il tema bergmaniano della morte attraverso un Pulcinella che si interroga con intelligenza, grazia, ironia tutta napoletana sul senso della vita, pronto a dare una rivincita alla morte. E’ una guarattella per certi aspetti inquietante, che restituisce contemporaneità ad una delle più tradizionali forme di teatro popolare. Liberascena Ensemble ha presentato Museum, il progetto di Renato Carpentieri ambientato nelle sale del Museo di San Martino: nove performances affidate agli attori della compagnia su nuove drammaturgie fra cui La sala del pallone aerostatico ispirata a Nadar (uno dei più grandi fotografi dell’Ottocento) interpretato da Lello Serao, il debole omaggio a Heiner Müller de La sala delle macerie e l’intenso La sala dell’ultimo convito, un omaggio a Socrate e Diotima dai Dialoghi di Platone affidato al sempre umanissimo Renato Carpentieri (ideatore dell’intero progetto) e alla brava Patrizia De Martino. Molto bello lo spettacolo del Centro Diaghilev nella Sala Assoli del Teatro Nuovo su un testo di Mariano Dammacco, Assedio con Christian Di Domenico e Saba Salvemini per la regia di Simona Gonella: il pelide Achille è l’Eroe eccellente, metafora contemporanea dell’uomo di fronte alle costrizioni dei ruoli, e grazie ad una regia rigorosa che si mette al servizio dei bravissimi attori lo spettacolo restituisce con forza la poesia ed i paradossi della scrittura di Dammacco.

Christian Di Domenico e Saba Salvemini

ASSEDIO di Mariano Dammacco - regia di Simona Gonella

Tra gli altri spettacoli visti, Clinch con Stefano Jotti, uno sguardo dentro il mondo della boxe attraverso un pugile suonato forse un po’ troppo solo nella drammaturgia di Francesco Pititto e nella regia dello stesso Jotti, e Mac e Beth di e con Alberto Astori e Paola Tintinelli, uno studio forte e a tratti di qualche impatto, liberamente tratto dal Macbeth, dove la storia di un pallido delinquente e di una trapezista imperfetta scorre tra belle invenzioni sceniche e qualche forzatura di ritmo e di toni. Un ultimo accenno a Nessuna omelia, scritto, diretto ed interpretato da Gaetano Colella e Gianfranco Berardi (che due settimane dopo avrebbero vinto il Premio Scenario 2005 con un progetto che abbiamo poi visto a Volterra): questo spettacolo narra di un armistizio che dovrà mettere fine ad una guerra che si protrae da diversi anni e che fintanto non sarà firmato costringerà due capi di stato in una stanza, anche la notte di Natale. Una buona prova dei due attori su un interessante impianto drammaturgico con qualche ingenuità di regia che giustamente segna i primi lavori di questi due attori-drammaturghi pugliesi.

Armunia Festival Costa degli Etruschi rappresenta il luogo in cui è ancora possibile ritrovare quella saggia follia di cui sentiamo tutti la mancanza in un panorama teatrale innocuo, chiuso, incapace di provocare reazioni, positive o negative che siano. Grazie a Massimo Paganelli al Castello Pasquini di Castiglioncello si riesce sempre ad entusiasmarsi per qualche spettacolo o ad incazzarsi per la inutilità di qualcun altro, ma personalmente ricevo sempre la sensazione che il nostro teatro è ancora vivo, nella confusione di proposte che si accavallano dis-organizzativamente tra la Sala del Camino, l’Anfiteatro, la Tensostruttura di sopra e quella di sotto. Peccato, come dice Paganelli e come amaramente condivido, che tutto, il bello ed il brutto, resti poi lì, nelle sere toscane d’estate, e non riesce a vivere come potrebbe, come dovrebbe, negli spazi delle stagioni invernali d’Italia. A che serve allora rischiare continuamente per cercare quanto ancora di intensamente vivo c’è nel teatro italiano, investire danaro pubblico (e in questo caso davvero di investimento si deve parlare) se poi dei tanti spettacoli promossi attraverso residenze o coproduzioni o più semplicemente ospitalità che danno visibilità, quasi nessuno “parte” da Castiglioncello e quasi tutti si limitano ad “arrivare” là, senza speranza di proseguire. L’incredibile situazione del mercato italiano, tra circuiti pubblici timorosi di promuovere il ricambio degli artisti e del pubblico e teatri municipali arroccati sui propri stanchi abbonamenti, non riesce a cogliere le occasioni che la follia responsabile dei Paganelli gli offrono, pagando di persona il rischio dell’insuccesso.

Per fortuna Armunia esiste e consente il debutto di Cesso dentro, novità di Renato Gabrielli con Massimiliamo Speziani e la intensa regia di Sabrina Sinatti, uno spettacolo in cui, come raramente accade ormai, si incontrano in scena la forza del testo, la straordinaria bravura dell’attore, mai troppo “fuori” come pure il personaggio indurrebbe, ed il talento di una giovane regista che costruisce una trama visiva tra l’immaginario e il reale con grande equilibrio, raccordando le due parti in cui si articola il testo in un tutt’uno godibile e credibile. Ho visto per il terzo anno consecutivo lo spettacolo di Roberto Abbiati: dopo Moby Dick e Giraffe, questo artigiano dell’immaginario teatrale ha lavorato stavolta con Leonardo Capuano (un altro degli attori italiani che vengono tenuti inspiegabilmente da parte) su un’idea piccola ottenendo un grande risultato. Pasticceri – Io e mio fratello Roberto potrebbe sembrare uno spettacolo di teatro e cibo, ma non lo è, perché qui è la storia di due fratelli, una sorta di Cyrano e Cristiano che aspettano la loro Rossana, a dettare i ritmi drammaturgici e di regia, mentre soltanto le azioni che compiono ci immergono nei profumi della crema pasticciera o nelle visioni della panna che monta. E’ una storia dolce (in tutti i sensi) e melanconica, ironica e poetica, ma la voglia di far assaggiare le torte preparate in scena non giustifica il buttar via frettolosamente e semplicemente il finale. Vincenzo Pirrotta ha conquistato il pubblico del festival con la forza brutale del suo “cunto” ne Il tesoro della Zisa, mentre stranamente inquietante (a parte la melassa dei video) è stato Haikus della danzatrice portoghese Sonia Baptista, sospesa fra intriganti invenzioni minimaliste. Ho assistito, infine, ad una prova (a tre giorni dal debutto nazionale) de I Costruttori di Imperi di Boris Vian per la regia di Davide Iodice con Alessandro Benvenuti. In tre giorni gli spettacoli maturano, sedimentano poetiche e interpretazioni; quel che si può dire è che Iodice sfrantuma a suo modo il complicato testo di Vian forzandolo nelle solitudini di un perso Cruche e di uno Padre a cui Alessandro Benvenuti dà grande intensità e incantata sospensione dei sentimenti. Le repliche sapranno sciogliere alcuni irrigidimenti della regia, che si rivelano nei tecnicismi di alcuni attori.

PASTICCERI io e mio fratello Roberto

di e con Roberto Abbiati e Leonardo Captano (foto di Furio Detti)

Il Filo d’Arianna è il festival che il TIB da undici anni organizza a Belluno con l’intelligente e tenace direzione artistica di Daniela Nicosia, in una città che, sarà perché contornata dalle cime alpine, sembra una meravigliosa oasi di tranquillità e concretezza. Quest’anno, dal 28 giugno al 3 luglio, si è articolato in due progetti, uno dedicato a Pasolini ed uno a Museum di Renato Carpentieri (che abbiamo già incrociato al festival de I Teatri di Napoli 2005). Italia mia della Compagnia Babbaluck ha un inizio dello spettacolo che coinvolge assai di più dello svolgimento e poi si conclude con una immagine forte della banalizzazione dello spettacolare contemporaneo; da Museum l’ispirata Ismene con Patrizia De Martino in una cornice affascinante per semplicità e poesia resa ancora più emozionante dalla bella interpretazione dell’attrice napoletana. Molto interessante la serie di proiezioni pasoliniane in collaborazione con Riccione TTV precedute dalle riflessioni sempre puntuali di Massimo Marino. Una nota a parte merita lo spettacolo itinerante negli spazi nascosti del Teatro Comunale, Polvere, drammaturgia e regia di Daniela Nicosia: di che strana materia è fatto il teatro, di polvere che si alza e si trascina fra le parole dei tragici greci e del grande bardo fino a posarsi sul palcoscenico, dove in uno dei momenti più emozionanti del percorso gi spettatori sono portati a guardare il teatro dall’altra parte, da quella dove si rinnova la magia del raccontare per finzioni troppo vere per non crederci.

Susanna Cro (Fedra)

POLVERE ovvero La Storia del Teatro drammaturgia e regia di Daniela Nicosia

Sabato 1° luglio il festival ha ospitato un incontro dal titolo L’effimero che permane che è stato un importante momento di riflessione e di confronto tra artisti, critici ed operatori sul “teatro della periferia”. Partendo dall’esperienza del TIB (che gestisce il Teatro Comunale di Belluno e che, giova ricordarlo, non ha inspiegabilmente alcuna sovvenzione ministeriale), Daniela Nicosia ha ribadito come fuori dai grandi centri, il teatro in provincia abbia saputo ridisegnare la geografia di ampie zone del nostro paese puntando sulle professionalità artistiche ed organizzative (capaci di sollecitare un bisogno di teatro) e sulla passione (perché fare teatro è un atto necessario). Quello che va assolutamente modificato è il rapporto fra la critica e la provincia, fra le istituzioni nazionali e le periferie del sistema. Sia i critici che il Ministero devono attrezzarsi per riuscire a “leggere” i territori teatrali, nella loro diversità ma anche nelle loro grandi potenzialità di pubblico e di artisti, i primi ritornando ad essere testimoni indagatori del sistema teatrale ed il secondo adottando normative meno conservatrici e inventando parametri di valutazione più aperti al nuovo, al non misurabile. Si è proposto il riconoscimento degli “enti teatrali territoriali” riferiti appunto a tutti quei soggetti produttivi e di programmazione che svolgono un lavoro di radicamento nel territorio e di promozione del pubblico, valorizzando le esperienze di rete che si sono affermate negli ultimi anni. Lello Serao (Liberascena Ensemble) ha fatto scandalosamente appello alla “onestà” degli operatori, alla moralità dei comportamenti nei confronti delle altre compagnie e delle istituzioni locali, regionali e nazionali: la difesa corporative delle posizioni non paga e sta da anni colpevolmente immobilizzando il sistema. Alla critica anche Serao ha chiesto maggiore apertura e libertà di giudizio, senza necessità di “scrivere bigliettini da visita per il Ministero”. La mancanza di certezze, della certezza del diritto, è stata denunciata da Stefano Pasquini (Teatro delle Ariette) insieme all’arbitrarietà con cui il Ministero utilizza le norme in vigore, decretando o negando riconoscimenti e sovvenzioni indipendentemente dai risultati dell’attività. Paolo Aniello (Presidente Tedarco) ha sostenuto che “il pensiero della politica è il pensiero degli operatori” sollecitando l’assunzione di maggiori responsabilità nei processi innovativi da parte di chi riveste responsabilità artistiche ed organizzative, Cristina Palumbo (Associazione Echidna) ha chiesto agli operatori di “smetterla di fare i committenti della politica di destra o di sinistra” mentre Andrea Porcheddu ha cercato di spostare il punto di vista stimolando con l’esempio delle Olimpiadi di Torino un approccio al sistema teatro come “sistema lavoro”, poiché stiamo attraversando una crisi di modello piuttosto che di sistema, perché il sistema cultura, a differenza di quello industriale (Fiat, Alitalia) e di quello finanziario (Parmalat, Cirio) tira ancora (gli Uffizi non sono in crisi!). Tesi difficile da sostenere se confrontata con i dati (della BorsaTeatro) delle repliche degli spettacoli prodotti nella scorsa stagione 2004/05 per i quali più della metà degli spettacoli non ha raggiunto le 30 repliche.

Non vi è dubbio che bisogna cambiare le regole del finanziamento pubblico allo spettacolo, ma da solo, e soprattutto in mancanza di un pensiero nuovo questo non basterà. L’incontro di Belluno ha segnato con vigore l’urgenza di costruire un nuovo sistema teatrale plurale, fondato sulla diversità dei soggetti (per storia, per dimensioni, per capacità), ma tutti con pari dignità rispetto alla critica ed alle istituzioni e tutti valutati in funzione dei risultati che producono. I dati del decennio 1990-2000 denotano la persistente debolezza strutturale della domanda di spettacolo, come se in un campo da baseball mancasse il ricevitore: è inutile giocare, non si va a punto. Il tema centrale degli anni che stiamo per affrontare sarà la formazione di un pubblico interessato. Poiché mi sembra azzardato e poco conveniente chiedere una nuova classificazione di soggetti nelle normative regionali e statali (dovremmo invece cercare di semplificare), piuttosto che invocare il riconoscimento di nuovi “enti teatrali territoriali” bisognerebbe davvero avere la forza ed il coraggio di ri-pensare le diversità (dei grandi centri e dei territori periferici, dell’innovazione e della tradizione, del teatro pubblico e del teatro privato) e di riordinare la scala delle priorità (in primo piano i risultati nella promozione di nuovo pubblico e nuovi artisti, sullo sfondo i criteri economicistici e quantitativi che oggi impropriamente governano imprese ed istituzioni culturali).

A Brescia da ormai cinque anni si svolge la Festa internazionale del Circo Contemporaneo ideata e diretta da Gigi Cristoforetti e promossa dal Comune. Ciò che più colpisce è la straordinaria partecipazione di pubblico, dei tanti pubblici: dagli operatori che si chiedono ogni volta perché il nuovo circo resti fuori dalle programmazioni dei loro teatri (ma poi continuano a presentare i soliti spettacoli per il solito pubblico), al pubblico del teatro che finalmente ritrova stimoli ed emozioni così scarse nelle loro stagioni tradizionali, al nuovo pubblico che si diverte, si fa coinvolgere, si appassiona allo spettacolo dal vivo. Sarà la magia dello chapiteau, sicuramente spazio comune ed identitario per eccellenza, ovvero la apparente semplicità del linguaggio degli artisti del nuovo circo, ma l’applauso finale di tutti agli spettacoli a cui ho assistito era gioioso, liberatorio, soddisfatto dell’esperienza collettiva vissuta davanti all’acrobata Eric Lecomte con il suo 9.81, ai giovani danzatori-giocolieri de Le Parti Pris de choses o allo straordinario Anatomie Anomalie della compagnia Anomalie presentato al Teatro Sociale per i danni subiti dallo chapiteau grande a causa del nubifragio abbattutosi su Brescia la sera precedente.

Sabato 2 luglio si è svolto un incontro, il secondo, per la definizione di un progetto coraggioso ed ambizioso, Apripista 06, a cui hanno partecipato operatori di tutti Italia, (Roberto Ricco del Kismet di Bari, Alessandro Serena di Pantakin di Venezia, Silvano Sbarbati del Teatro delle Muse di Ancona, Dino Somagrossi del Festival di Dro, Umberto Angelini del Festival L’Uovo di Milano, Franco Ungano di Koreja di Lecce, Beno Mazzone del Teatro Libero di Palermo, Giulia Basel del Florian di Pescara, Antonio Geroni del Centro Documentazione Arti Circensi) insieme allo stesso Cristoforetti ed al direttore dell’ETI Marco Giorgetti, che ha ribadito il “nuovo corso” dell’ente per il coordinamento organico delle diversità dei territori e dei soggetti in un rinnovato (recuperato) spirito di servizio. Il progetto intende realizzare quattro mesi di tournée (autunno/inverno 2006/07) di uno spettacolo di nuovo circo affidato alla regia di un importante regista teatrale europeo, sollecitando Enti Locali, teatri e compagnie presenti sul territorio a sperimentare modelli trasversali di collaborazione. Ogni città ospiterà per minimo una settimana due chapiteau (uno grande - quattro antenne - ed uno più piccolo - due antenne) in cui saranno programmati lo spettacolo in tournée e diverse attività formative o performative di circo, di teatro, di danza, di musica, declinate secondo l’identità di ciascun luogo e dei partner coinvolti. Si cercherà così di rinnovare in altre città il successo “popolare” della Festa bresciana, colmando la distanza, che si sta aggravando, fra proposte di spettacolo e pubblico, recuperando il ritardo delle programmazioni teatrali italiane rispetto alla diffusione del circo contemporaneo e rinforzando o addirittura promuovendo reti di nuova distribuzione (i circuiti regionali resteranno a guardare?). Dalle dichiarazioni d’intenti bisognerà ora passare alla realizzazione concreta di accordi e convenzioni, calendari e budgets, programmi e promozione, cioè la fase in cui più difficile è mettere insieme i teatranti, ma la speranza è che la forza del progetto e l’entusiasmo dei promotori riesca finalmente a rinnovare i processi di distribuzione/programmazione del sistema teatrale italiano.

Compagnie Anomalie ANATOMIE ANOMALIE

Messa in scena e scenografia: Martin Zimmermann

Il Sud dei festival sta proponendo da qualche anno un appuntamento che sta crescendo per importanza e qualità delle proposte: il Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi, legato ad uno dei luoghi più affascinanti e meravigliosi del mondo, il federiciano Castel del Monte, a pianta ottagonale con otto torri ottogonali. Questa edizione è stata l’ultima del triennio affidato alla direzione di Pamela Villoresi e Mimma Gallina, sviluppatosi sotto il titolo Geografie immaginarie tra “Europa e vecchi mondi” (2003), “Vie di fuga e mondi nuovi” (2004) fino a “Città ideale, città globale” (2005). Il bilancio non può che essere positivo, vista l’accresciuta visibilità del festival, l’interesse che ha conquistato fra gli operatori ed il crescente rapporto con il mondo della produzione teatrale pugliese. Credo sia questo il punto più delicato dello sviluppo futuro, poiché proprio uno spazio “franco” come quello di un festival – per definizione “concentrato” di tempi, di luoghi, di idee - può sperimentarsi il confronto fra le proposte di largo respiro internazionale e la capacità di un territorio di esprimere le proprie tensioni, le proprie capacità artistiche ed organizzative.

Quest’anno Castel dei Mondi è stato anche ribalta del teatro pugliese, ha promosso un bando per la produzione di un nuovo progetto teatrale presentato da giovani compagnie meridionali (vinto da Roberto Corradino con La commedia al sangue liberamente ispirato a Di questa vita menzognera di Giuseppe Montesano) e per la prima volta ha trovato la collaborazione del circuito regionale del Teatro Pubblico Pugliese. Ma il rischio del futuro per il teatro pugliese sta nella partecipazione al festival fine a sé stessa, se non riuscirà a far partire proprio dalle giornate andriesi un nuovo orgoglio (non localistico, né protezionistico) del lavoro culturale e teatrale. Da anni si richiamano i successi di pubblico e di critica degli spettacoli di alcune compagnie pugliesi e si iniziano a raccogliere i frutti istituzionali (più a livello nazionale che regionale, invero) di questa nuova visibilità; ciò che stenta a radicarsi ed a farsi normalità è il rapporto con la Regione e con gli Enti Locali, ma anche una nuova consapevolezza di sistema (potremmo dire di concorrenza solidale) fra le compagnie ed i teatri pugliesi. Castel dei Mondi potrebbe divenire laboratorio di attenzione per le relazioni fra istituzioni, enti ed operatori teatrali, favorire collaborazioni trasversali produttive e di programmazione. Peccato che non si sia riusciti ad organizzare un incontro delle compagnie pugliesi a conclusione del triennio del duo Villoresi-Gallina, perché ho l’impressione che motivi inconfessati abbiano impedito di cogliere un’importante occasione di confronto interno al sistema teatrale e fra questo e le Pubbliche Amministrazioni, sfruttando l’importante apertura della direzione del festival nei confronti del teatro pugliese. Se, come c’è da augurarsi, il Comune di Andria confermerà la stessa direzione artistica per un altro triennio, speriamo che si crei tra il festival ed il teatro pugliese un rapporto profondo, capace di lasciare il segno anche dopo le settimane estive all’ombra di Federico II.

Koreja ha presentato ad Andria Il pasto della tarantola, ormai quasi un cult, che attraverso postazioni in cuffia promuove la degustazione guidata di prodotti tipici della tradizione salentina accompagnata da interventi multimediali di due attrici. Nello scenario unico di Castel del Monte (peccato che per motivi logistico-ambientali non sia possibile avere il profilo del castello sullo sfondo, sarebbe davvero magico) Giovanni Sollima e l’Orchestra della Provincia di Bari (bell’esempio di collaborazione con le Amministrazioni e di sostegno agli organismi produttivi pugliesi) ha donato ai numerosi spettatori una serata di grandissima intensità musicale proponendo alcune fra le sue più belle composizioni (da Songs from the Divine Comedy al Federico II del Viaggio in Italia, a Spasimo). Ancora teatro pugliese con Accadueò del Teatro Minimo, una delle realtà più interessanti e significative del fermento che in questi ultimi anni ha segnato il panorama regionale: lo spettacolo segna un ulteriore importante passo in avanti nel lavoro d’attore di Michele Sinisi (che dovrebbe misurarsi presto con un grande testo) ed in quello di drammaturgo di Michele Santeramo. Il Kismet ha presentato in anteprima la drammaturgia di Mariano Dammacco (che cura anche la regia) da Alberto Savinio La nostra anima, che rivela le qualità d’attrice di Monica Contini, fuori dagli stereotipi del teatro ragazzi cui è sempre stata più o meno legata. Il lavoro di Dammacco, più nella riduzione drammaturgia che in una regia ancora un po’ ingombra di riferimenti non sempre giustificati, riesce in più momenti a restituire con intelligenza ed ironia il mondo visionario e variegato di Savinio.

Monica Contini

LA NOSTRA ANIMA testo e regia di Mariano Dammacco

L’ultimo festival frequentato è stato VolterraTeatro del Nuovo Mondo 05, dove non sono riuscito a vedere il lavoro di Armando Punzo, direttore artistico del festival, con la Compagnia della Fortezza (Appunti per un film), né la serata conclusiva (P. P. Pasolini ovvero Elogio al disimpegno). Volterra è il luogo “comune” dove operatori e pubblico si incontrano per verificare - i primi - e conoscere - i secondi - le idee nuove che percorrono i territori del teatro e quelli limitrofi, senza quasi soluzione di continuità, ma con attento interesse reciproco. Nelle due sole giornate trascorse a Volterra ho ritrovato quella vivacità di partecipazione e commistione di linguaggi che dovrebbero essere l’elemento irrinunciabile di ogni appuntamento che si proponesse di interrogare il presente e scrutare il futuro del teatro (lungi dalle beghe più o meno politiche, più o meno private che stanno svilendo la capacità di attrazione e la forza innovatrice di Santarcangelo dei Teatri, dove si spera si arrivi presto ad un azzeramento delle cariche e dei ruoli per il rilancio del festival). All’arrivo in città sono stato accolto dalla carica “eversiva” di Alessandro Benvenuti (lasciato qualche settimane prima a Castiglioncello nel ruolo del Padre nei Costruttori di imperi) con la Banda Improvvisa in uno concerto-spettacolo travolgente dal titolo Benvenuti… in banda!, ovvero come si prepara (sotto il cielo d’estate) con un attore che vuol essere cantante uno spettacolo di poesia e musica e una banda musicale che suona il mondo”. E il titolo è tutto vero, perché le stonature di Benvenuti nelle canzoni di Paolo Conte, di Francesco De Gregari, di Rino Gaetano, di Giorgio Gaber lasciano immaginare il mondo di tutti noi, dietro la nostra banda, alle prese con la nostra capacità di trasognare.

LA MANO di Luca Doninelli con Ermanna Montanari

regia di Marco Martinelli (foto di Enrico Fedrigoli)

Il Teatro delle Ariette ha riproposto nel Parco di San Pietro il progetto di Paola Berselli e Stefano Pasquini coprodotto con Santarcangelo 2004 L’estate. Fine, spettacolo che alterna momenti di festa popolare (il ballo e poi la abituale cena stavolta a base di riso, cipolle e salsicce) a grandi emozioni collettive (le domande del poeta friulano, lo straziante liscio solitario sulle note di Romagna mia, il desolante imboccamento del vecchio contadino costretto sulla sedia a rotelle). Al Teatro Persio Flacco il Teatro delle Albe ha presentato l’ultimo lavoro di Marco Martinelli, La mano. De profundis rock su testo di Luca Doninelli e la grandissima interpretazione di Ermanna Montanari. Bellissimo il disegno luci di Vincent Longuemare (gotico, per le sue continue variazioni di colori e di tagli e lo sfondo che muta rimandando ora alle cattedrali del nord ora alle discoteche più hard) sull’impianto scenico di Edoardo Sanchi e la regia del suono di Luigi Ceccarelli (calibratissima anche se un po’ a tratti ridondante). Lo spettacolo ruota intorno al diario di Isis, sorella e suora non accettata da nessun convento di uno dei più grandi chitarristi della storia del rock, quel Jerry Geramia Olsen che si troncò la mano sinistra con una scure per diventare più grande di sé stesso. E’ un lavoro collettivo, di continui sfalsamenti fra regia, suono e luci in cui la Montanari domina con la sua voce, a volte riuscendo ad oscurare tutto intorno a sé, lasciandoci in sua meravigliosa balìa.

La Generazione Scenario 2005 rappresenta il risultato di lunghe selezioni territoriali, di due tappe intermedie e della finale a Santarcargelo. La sensazione ricevuta vedendo a Volterra i due spettacoli segnalati ’O Mare di Taverna Est e DAMM Teatro di Napoli e soprattutto 11/10 in apnea di Teatro Sotterraneo di Firenze è di una edizione di passaggio, dopo le rivelazioni degli ultimi anni, che segna l’incertezza e la confusione nelle nuove generazioni teatrali, alla riconquista della parola ma senza riuscire a fare i conti fino in fondo con la drammaturgia e le tecniche d’attore e di regia da cui non si può prescindere quando si rappresenta un testo. Il lavoro dei giovani attori di Napoli, ma di nazionalità diverse, con una bella storia attraversata dalla vitalità della musica di strada ha sicuramente più forza e più teatralità dell’incerto e confuso lavoro fiorentino.Convince e sorprende per intensità e rigore il vincitore del Premio Scenario Il deficiente di Gianfranco Bernardi e Gaetano Coltella accompagnati in scena da due attori pugliesi fra i più interessanti degli ultimi anni, Angela Iurilli e Pietro Minniti. Lo spettacolo è capace, pur nella versione del frammento di venti minuti (come nel regolamento del premio), di suscitare emozioni e di confermare la necessità di fare teatro del Sud, di affidare al teatro le tensioni e le passioni della società mediterranea, crocevia di ogni tempo nel dialogo fra civiltà.

Ma di questo parleremo nell’incontro delle Buone Pratiche 2 sulla “Questione meridionale teatrale” a novembre.

P.S. Non ho visto ovviamente tutti gli spettacoli presentati a Napoli, Castiglioncello, Belluno, Brescia, Andria e Volterra e fra quelli che ho visto non ho ritenuto interessante citarne alcuni.

C'è chi si vuole impegnare e chi si accontenta di vedere il mondo dalla parte di Zelig

Resistenti di Roberta Biagiarelli a Festambiente 2005

di Anna Maria Monteverdi

Resistenti

Un racconto di Francesco Niccolini e Roberta Biagiarelli

con Roberta Biagirelli

consulenza storica: Franco Sprega

musiche di Andrea Soffientino

Luci: Giovanni Garbo

Festambiente è un appuntamento immancabile non solo per chi è ambientalista convinto; è un modo per conoscere realtà e associazioni in Italia che si occupano di tutto ciò che è salvaguardia e educazione ambientale, sviluppo sostenibile. Che passa anche attraverso l’informazione sul risparmio energetico, sui progetti sulla biodiversità, sulla bioagricoltura, su Chernobyl (il prossimo anno sono vent’anni dallo scoppio della centrale nucleare in Bielorussia), sui risultati di Goletta Verde. Appuntamento quest'anno a Rispescia vicino al Parco naturale della Maremma con la musica (Roy Paci, Lindo Ferretti, Elisa), con il cinema, con la letteratura e anche con il teatro grazie alla sezione “Clorofilla” che ha ospitato progetti aventi tematiche di impegno civile. Hanno partecipato Andrea Cosentino, Francesco Niccolini e Roberta Biagiarelli dell'associazione Babelia.

Roberta Biagiarelli ha presentato a Festambiente Resistenti, leva militare '926 dopo che lo spettacolo ha avuto alcune presentazioni (a Inequilibrio di Castiglioncello) ancora in forma di work in progress. Come sempre la Biagiarelli si lega a tematiche che affrontano capitoli irrisolti e drammatici della nostra storia contemporanea: il massacro di Srebrenica, lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl e le conseguenze devastanti per la popolazione e la natura e ora la memoria della seconda guerra mondiale; in questi anni ha viaggiato in Kossovo e nella Bosnia Erzegovnia; ha fatto più di 200 repliche di A come Srebrenica e ha portato lo spettacolo a Sarajevo e a Tuzla in lingua slava; dopo lo spettacolo mette in vendita le sopracalze di lana, comode e caldissime fatte dalle vedove musulmane di Srebrenica a cui va il ricavato. Altre volte sono i cachet degli spettacoli a essere devoluti a progetti sanitari importanti come il mantenimento di un ambulatorio pediatrico gratuito attivato dall'Associazione Macondo 3.

Il teatro di Fiorenzuola diretto con grinta e determinazione dalla giovane Paola Pedrazzini le ha commissionato quest'anno uno spettacolo sulla Resistenza partigiana nei luoghi tra Parma, Piacenza e Fiorenzuola. Una commissione importante che ha significato per la Biagiarelli entrare nelle storie e nei luoghi di chi ormai ha più di ottantenni e che nel corso del sia pur breve tragitto per la definizione dello spettacolo, purtroppo l’ha lasciata. Roberta si è fatta affiancare dallo storico Franco Sprega che gli ha aperto un mondo: quello dello Stalin, della Pierina e del Molinari. Poi ha voluto che le loro storie fossero scritte da una penna pulita e essenziale come quella di Francesco Niccolini che ha fornito il quadro temporale e la cornice storica.

A Festambiente Resistenti è accolto nello spazio (non mi piace dire location) adeguato: l‘uliveto al calar della sera. Una staffetta partigiana vestita con un impermiabile bianco, fucile in mano, capelli raccolti e sguardo sospetto ci conduce con passo deciso tra i campi dove seduti su panche di legno, ascoltiamo quello che ha a dire la Roberta che ci dice che ha avuto bisogno del Franco ma poi dopo un po’ diventa l’Eligio che fu risparmiato ma gli hanno ammazzato il padre quando lo hanno liberato, e dopo anche la Pierina, che aveva una bella bicicletta e delle belle gambe. Roberta li ha conosciuti tutti quelli di cui parla: la Pierina (“Stella”) oggi vive sola in una casa popolare, una stanza, fa ottant’anni l’8 settembre e si accende una sigaretta con il mozzicone dell’altra. Ha la voce roca proprio come fa la Roberta nello spettacolo e quando le hanno portato a casa sua la foto che la ritraeva diciassettenne con i capelli alla Ava Gardner fiera accanto alla sua bicicletta, ha detto: “Ma son me? Son proprio me!” Pierina non lo sapeva che era entrata nella Storia. Quella Storia fatta da chi ha liberato l’Italia: dall'anarchico Ezio Franchi reduce dalla guerra di Spagna, da Don Giovanni Bruschi, dal “Gioia”, dallo “Stalin” che più comunista di così si muore. Dunque anche da lei che portava ai partigiani cibo e armi pedalando per 100 km e una volta l'hanno anche messa dentro. Gente passata allla Resistenza per convinzione o per caso. Disertori dell’esercito classe '25 e '26 che anziché andare a combattere per la Repubblica di Salò sono andati tra le montagne. Lo spettacolo racconta del partigiano Giovanni Molinari (il Piccoli), comunistaccio che imbrattava la faccia del Duce sui manifesti in Piazza e aveva fondato col fratello la prima colonna partigiana là sull’Appennino tra la Liguria e l’Emilia. Colonna comunista. Ma qualcuno ne stava mettendo in piedi un'altra, il sardo cattolico Fausto Cossu. Sono i partigiani bianchi. E per non lasciare dubbi su chi bisognava seguire, aveva ucciso proprio il Molinari. Ancora adesso la prima domenica di settembre il paese ricorda in Piazza il Molinari ucciso né da fascisti italiani né da fascisti tedeschi ma da italiani partigiani. Figure di giovani e giovanissimi, uomini e donne ritratti a tutto tondo, con le loro inflessioni, i loro tic, le loro esclamazioni in dialetto, le paure dopo aver aderito alla Resistenza non senza esitazioni. “M’è bela capì?” dice lo Stalin.

Lo spettacolo cerca di far stare queste storie di uomini non illustri -come avrebbe detto Pontiggia- dentro tutta la Storia del Ventennio, dell'Italia in guerra, in un equilibrio drammaticamente instabile tra fratellanze e diserzioni, rastrellamenti, eccidi, torture e grandi atti di eroismo. Per il sogno della libertà.

Quale è stata la metodologia che avete usato per raccogliere e poi raccontare queste storie?

Ci siamo basati sull'oralità, sui racconti di chi è stato testimone. Gente che sta scomparendo, persone io dico, che sono ormai di “cartavelina”, trasparenti, uomini e donne che faticano molto a ricordarsi le date ma si prendono tutto il tempo, e poi te le dicono esatte. Entrare in contatto con loro, avere la loro fiducia è stato fondamentale. Ci vuole fiducia per consegnare a qualcuno la propria memoria; quindi abbiamo fatto un percorso di avvicinamento e poi dalla Storia siamo passati alla drammaturgia. Alla “parola per essere detta”. Dalla storia delle persone qualsiasi a una memoria sentita come qualcosa da comunicare per la collettività.

I luoghi del racconto non sono però “i vostri luoghi”.

Un profondo senso del dovere permea il progetto: quel territorio che decidi di raccontare lo devi conoscere bene, devi percorrere le valli, i luoghi storici. Devi prendere confidenza con la sua geografia e il suo parlato. Raccontiamo di questo ventaglio di valli tra Pama a Stradella fino a Fiorenzuola. Abbiamo fatto anche ricerche all’Anpi di Piacenza, abbiamo visto le foto, abbiamo ascoltato le testimonianze, la voce diretta di chi è stato testimone e che presto non ci sarà più. Il sentimento comune che passa attraverso l’umanità che ho incontrato è che loro hanno dato tutto, è stata dura ma è stato anche bello; poi sono tornati alle loro vite, alle loro case e si sono sentiti traditi da chi poi ha fatto la politica, si sono sentiti manipolati. I sopravvissuti ti ricordano gli amici perduti e il rispetto che dobbiamo avere verso i caduti.

Rispetto a "A come Srebrenica" che tipo di esperienza è stata?

Un'esperienza bella, strana; in queste tragedie che mi è capitato di affrontate da Srebrenica a Chernobyl, capisci che le vittime che periscono, cadono per darci una prospettiva, un domani, un progetto, hanno un dolore che è comune, come dire, che è simile in tutti. Nelle storie dei partigiani ho trovato i racconti della Aleksevic, dei profughi; questo dolore comune, c’è la tragedia comune e la resistenza che è la speranza. Il mio lavoro poi guarda all’umanità, vai a sondare dei territori che per riflesso, rimbalzo, fanno da compendio l’uno con l'altro, rileggi diversamente il tuo lavoro di ieri alla luce di quello che scopri oggi. Un giorno ascoltando un partigiano mi sembrava di sentire un profugo di dieci anni fa in Bosnia.

Parlami di questo tuo impegno oltre il teatro.

Franco Sprega che è uno storico dunque esterno al teatro, scevro, completamente avulso dal mondo teatrale, alla fine della prima dello spettacolo a Carpaneto al momento del dibattito ha detto: “La Roberta ha fatto una cosa bella, è venuta con me da loro, e poi è andata a trovarli anche dopo, si è ricordata di loro, ha telefonato a tutti, ha costruito con loro un rapporto; se questo è il teatro allora è interessante”. Per me questo deve essere il valore del teatro. Finito il lavoro ti deve rimanere qualcosa. Tu fai sacrifici, ascolti storie drammatiche ma poi devi andare avanti, oltre, non c'è solo lo spettacolo, non puoi fermarti, devi fare uno scambio. Uno scambio che è necessario io dico, per non morire. In effetti io mi appassiono, torno là sui luoghi di questi drammi, e loro i bosniaci, mi vengono a trovare nelle Marche; si aspettano da te delle cose, ti vivono come un tramite e non puoi tradirli..

La Storia di Resistenti è quella di un mondo che ancora c’è bisogno di raccontare. Non si tratta di fare memoria. Questa è una moda, non mi interessa, tutti possono farlo perché è politicamente corretto. Io voglio fare un teatro dove mi pongo come narratrice: racconto queste storie vere ma attraverso una finzione che è quella del teatro. L’attore da solo in scena che parla non mi interessa, bisogna restituire al teatro il suo naturale artificio.

Dopo Srebrenica un viaggio per il decennale per girare un documentario

Abbiamo partecipato alle commemorazioni, alcuni di noi hanno preso parte alla marcia di vari giorni da Tuzla a Srebrenica, facendo il percorso inverso dei musulmani che scappavano dall'eccidio

Il documentario parte dal testo di Srebrenica per arrivare al decennale del massacro e dare maggiore fruibilità allo spettacolo. E' come il teatro può diventare altro, diventare film appunto, Luca Rastrello è venuto con noi a Potociari dove c'è il memoriale, allestito nel luogo dove sono sepolti dei musulmani riesumati dalle fosse comuni, siamo andati al campo sportivo dove c’era il campo di concentramento, alla sede dei soldati dell’Onu, luogo emblematico perché ci sono ancora tracce dei passaggi dei Caschi blu che hanno avuto responsabilità nel massacro: loro sono stati lì con obbligo di non intervenire. Ci sono oscenità disegnate sui muri, attacchi orrendi e violenti scritti contro la popolazione. Questa struttura diventerà un museo di tutti i caduti di Srebrenica. Abbiamo scelto delle aree, della fabbriche, dei luoghi all'aperto e abbiamo ambientato là dei pezzi dello spettacolo come fosse un film. Una fiction del teatro. Questo costituisce la parte narrativa dello spettacolo; abbiamo poi aggiunto interviste a gente in quel pezzo della Bosnia Erzegovnia. Il titolo dovrebbe essere Srebrenica: dieci anni dopo oppure Voci dall’oblio.

Abbiamo raccontato la storia di qualcuno che è tornato, come Dule, un ristoratore che ha aperto un albergo e ristorante, quella dell’allenatore di calcio e dell’imam di Srebrenica; abbiamo raccontato cosa accade in città, una mostra d’arte, quel minimo di cose che ripartono con molta difficoltà di vita quotidiana: ogni organizzazione non governativa qua inizia progetti ma le condizioni sono difficili e spesso rinunciano. Una cosa che colpisce è che i giovani non ci sono quasi più.

Questi progetti teatrali di Babelia occupano spesso posti insoliti, Festival della letteratura, sedi di Associazioni o ambiti comunque poco frequentati dagli addetti ai lavori teatrali. E' questa la vostra fortuna, uscire dal circuito ormai semideserto della ricerca vera e propria?

I luoghi di cui tu parli possono dare una misura alla gente di come uno spettacolo può fare da catalizzatore di un pubblico trasversale, diverso; se il pubblico teatrale non esiste più, allora bisogna creare un altro pubblico. Un pubblico che potenzialmente c’è; la gente ha casomai un preconcetto rispetto al teatro: spesso si sente inadeguato; ma è l’argomento che muove la gente, è il tema. Nell’associazionismo il pubblico esiste ed è numeroso, va solo ricomposto. Il teatro che c'è intorno certamente non aiuta, è fatto come un ipermercato per cui nel tuo piccolo cerchi di fare una politica di tutt'altro genere. A volte bisogna sgusciare fuori per sopravvivere. A come Srebrenica ci ha aperto un mondo di associazionismo trasversale legato ai Balcani che non conoscevo: Casa per la pace, Le donne in nero, Macondo 3. Trasversale, ma molto frequentato.

Del resto, c'è chi si vuole impegnare o chi vuole vedere il mondo dalla parte di Zelig.

La prigione dell'autore in crisi

Una intervista ad Armando Punzo su Appunti per un film

di Andrea Lanini

Come può un autore raccontare il mondo reale? Che strategie si possono ancora sperimentare per parlare di ciò che i nostri sensi ci fanno provare, venendo a contatto con la vita? Esiste il modo di farlo evitando di ripetere ciò che già è stato detto e tentato? Armando Punzo dice che quando un autore comincia a farsi queste domande di frequente, significa che i suoi piedi iniziano a camminare su un territorio pericoloso, al limite dell’afasia, o della pagina bianca.

Evidentemente, in questo caso può cominciare una crisi: crisi creativa, ma anche impasse che nasce dallo smarrimento della propria coscienza di artista, della percezione del proprio ruolo o della propria utilità. Che cosa succede, in questo caso? Come indagare questi territori misteriosi, confinanti da un lato con la chiara consapevolezza del proprio stallo creativo e dall’altro con un bisogno di raccontare, di fare partecipi gli altri che non cessa di essere irrinunciabile, irrimediabilmente urgente?

Appunti per un film, l’ultima produzione della Compagnia della Fortezza (lo spettacolo – evento clou di Volterrateatro 2005 - è stato presentato dal 25 al 28 luglio al Carcere di Volterra), è un viaggio all’interno di questi territori, un sentiero che si dipana inseguendo i pensieri di un Autore che sta lavorando alla sceneggiatura del suo prossimo film, e nelle cui idee tutto finisce per galleggiare: il pubblico della Fortezza e i detenuti-attori, gli oggetti teatrali che danno vita a questo camaleontico gioco di scatole cinesi e lo stesso Punzo, portavoce ed ennesima emanazione della fantasia di un Autore-demiurgo attorno al quale chiunque entri in contatto con lo spettacolo finisce per orbitare, diventando – consapevolmente o meno – una parte di un meccanismo dai contorni sfuggenti e necessariamente non delimitabili, così come impossibile da circoscrivere è il pensiero di chi tutto questo immagina.

Si può dire che in questo spettacolo niente è reale e nulla è, in sostanza, ciò che dovrebbe essere: tutto è in preda a una sorta di liturgia dissacrante che pare obbedire a un principio pirandelliano di sdoppiamento esponenziale dell’io (non a caso Luigi Pirandello diventa una delle incarnazioni del pensiero dell’Autore, finendo inevitabilmente, come Don Chisciotte, per materializzarsi tra il pubblico), di sovrapposizione di coscienze infinitamente diverse che, in nome della propria alterità, finiscono per riconoscersi e conciliarsi: il flusso della vita vera si stempera sempre in quello di una vita immaginata dall’esterno, guidata da un burattinaio invisibile i cui intimi tentativi creativi animano ciò che ci appare visibile. In questo spettacolo non esiste un pubblico: anche gli spettatori che entrano nel carcere, che assistono ai richiami delle sensazioni pittoriche ricreate nel cortile per l’ora d’aria, alle suggestioni provenienti da Fellini e Truffaut, ai “colpi di Realtà” che i detenuti-attori mettono in scena, fanno parte di un piano; esistono in quanto pensati, e sono lì per dare vita a un’idea di pubblico, a un pubblico probabile che non può e non deve mancare. Eppure, tra le ombre di quella che sembra essere diventata una sorta di caverna platonica, dove tutti, alternativamente, recitano sia la parte di chi sta all’interno sia di chi sta al di là del muro, si riconoscono dettagli chiari dell’autobiografia della Compagnia della Fortezza, della sua vera storia. Come può non essere vera la ricostruzione del viaggio del terrore compiuto dagli scafisti in gommone, o la claustrofobica scena della rivolta dei detenuti, vissuta dal pubblico-comparsa attraverso un inedito e toccante punto di vista posto all’interno delle celle? Quelle voci, quelle grida sanno di vita scorsa davvero sulla pelle di chi la mette in scena. Certo, in parte si tratta di verità vera: ma basta davvero far raccontare a qualcuno una parte della sua vita per raccontare la vita? Si può dire che sia un tentativo, una strada che l’Autore prova a imboccare: ma basta questo? Non ci sono risposte, ma solo serie di tentativi: tutto fa parte di un piano del quale si raccolgono (con riprese vere, con vere telecamere, contraltare mediatico della finta troupe che nel pensiero dell’Autore deve catturare gli spunti per la sua sceneggiatura) tracce, sfumature, ipotesi.

Forse per racchiudere la realtà in una sceneggiatura bisogna fare così: dipingere colpi di realtà che possano dar vita ad un immenso affresco che racconti tutto, che spieghi tutto. E’stato questo il sogno-utopia di tanti autori che – come dice Armando Punzo – con la loro opera hanno voluto “acciuffare il reale”, imprigionandolo in architetture immense: le pagine di Proust, i progetti mai realizzati di Pasolini inseguono questa chimerica tensione; nello spettacolo vive anche parte del loro spirito, di quella utopia letteraria.

In Appunti per un film, work in progress che sembra divertirsi a nascondere tra le sue ramificazioni la propria spinta evolutiva e che, teoricamente, potrebbe anche essere “in progress” per sempre ed essere destinato dal suo Autore a rimanere eternamente aperto, come una dissonanza che non troverà mai una sua risoluzione, l’aspetto frammentario e segmentato della struttura partecipa di questo tipo di ricerca. I vari brandelli di realtà catturati da questo ingranaggio che sembra creato per non avere controllo sono specchi deformanti che potrebbero essere la cosa più vicina al vero ma anche quella più lontana.

Seguendo i flussi di coscienza dell’Autore, si assiste a una metamorfosi inquieta delle sue visioni, delle sue percezioni di una possibile narrazione: se il mondo non può essere raccontato da un autore attraverso squarci di verità, forse è perché, in fondo, non esiste alcun autore. Esiste solo la vita che deve essere vissuta, o il mondo che va avanti anche se nessuno lo pensa. L’Autore riflette allora sul proprio annientamento, e immagina la sua morte: noi, pubblico-comparsa che ha il privilegio di essere spettatore dei suoi pensieri, vediamo il suo funerale, e prendiamo parte al corteo funebre che riprende, in tonalità minore, il passaggio onirico dai toni chiaroscurali che apre la rappresentazione. Può finire tutto così? La vera soluzione è la scomparsa di chi, per un momento, sembrava avere regole da dettare? Forse.

Il balletto di Don Chisciotte, il suo muoversi come strattonato da un inesperto e nervoso burattinaio, sembra voler ricordare che in questo gioco regna l’indecisione: la sua danza caricaturale manifesta una perdita di ruolo, una mancanza di collocazione all’interno di una struttura in cui tutto deve essere al suo posto. L’Autore non sa pensare il destino di Don Chisciotte esattamente come non sa sistemare se stesso e le sue idee. E forse l’insegnamento di questa tormentata ricerca è proprio nella consapevolezza dell’inutilità della ricerca stessa: capire che la cosa più saggia è lasciare che “alla fine, tutto finisca in ballo”, cercare di seguire la melodia anziché tentare di comporla. Vivere, insomma. Magari arriverà un tempo in cui tutte le sensazioni e le immagini, i tentativi e i frammenti raccolti avranno una loro definitiva collocazione (Armando Punzo, per scaramanzia, preferisce non fissare date precise: dice semplicemente “tra qualche anno, forse tre”) in un vero film. Solo allora ci sarà un vero pubblico che assisterà al racconto iniziato questa estate a Volterra.

Appunti per un film è pensato come emanazione del pensiero di un Autore che non vedremo mai, e che siamo destinati a conoscere solo attraverso il suo lavoro, la sua sceneggiatura: ma quanto ti assomiglia, quanto di te c’è in lui?

In lui c’è parte della mia biografia, ma non sono io. E questo non perché io non possa essere un autore in crisi, ma perché drammaturgicamente sarebbe poco interessante. Il fatto che, durante lo spettacolo, cominciamo a interrogare il pubblico serve anche ad allontanare l’idea che l’Autore sia io: mi è sembrato molto più interessante prendere delle persone dal pubblico e chiedere loro di interpretare la sua parte, per vedere che cosa sarebbe successo. Tutto quello che abbiamo fatto in Appunti per un film è stato un raccogliere materiale che ci servirà ad andare avanti in questa sceneggiatura. Fondamentalmente abbiamo continuato a lavorare anche durante le varie repliche: ad un certo punto del lavoro era necessaria la presenza del pubblico; bisognava immaginare che ci fosse un pubblico grazie ad un tot di comparse incaricate di recitare la parte degli spettatori, per un lavoro che viene scritto in quel momento, e soprattutto pensato da un Autore in quel momento. Un Autore che non sono io, anche se abbiamo dei tratti in comune: si immagina che lui faccia anche un percorso dentro di sé, per capire le sue origini e da dove viene il fatto che nella sua vita abbia deciso di fare l’artista. Per questo aspetto ho fatto intervenire la mia autobiografia, ed è in quest’ottica che si spiega la partecipazione di mia madre: la scena di cui lei è protagonista è un lavoro su un addio, su un distacco di un ragazzo dalla propria famiglia. In questa scena lei interpreta se stessa, e la situazione riflette – anche se non nei particolari – un momento della mia vita.

Raramente la struttura carceraria è entrata all’interno dei vostri spettacoli come in quest’ultimo: una delle soluzioni pensate dall’Autore porta il pubblico all’interno delle celle, a contatto con una situazione emotivamente molto toccante. Parlaci di questa scelta…

E’vero, negli spettacoli precedenti il carcere è sempre stato tenuto fuori dal nostro lavoro. Nell’inizio di Marat Sade, la produzione del ’93, c’era qualcosa di simile, ma si tratta di due situazioni molto diverse. E’importante sottolineare che la scena nelle celle non è servita per far vedere il carcere, ma per raccontare una possibile storia. Quella rivolta è uno dei tentativi fatti dall’Autore: bisogna immaginare la situazione in cui c’è un autore che cerca di raccontare la realtà, di mostrare qualcosa di vero, di definitivo. Potrebbe pensare di fare un viaggio in India, o nei Quartieri Spagnoli a Napoli: in quel caso il pubblico non avrebbe visto alcun carcere. Avrebbe potuto scegliere di andare in un carcere brasiliano – un posto dove le carceri sono veramente l’inferno dell’inferno –, per cercare di raccontare la realtà. E’in quest’ottica che va vista la parte di spettacolo in cui il Carcere ha un ruolo importante. Fino ad oggi lo avevamo nascosto, lasciato da parte: negli spettacoli precedenti non mi interessava mostrarlo. Questa volta compare semplicemente perché attraverso di lui si attua una delle possibilità che l’Autore tenta per portare avanti il suo progetto.

Lo spettacolo è ricco di momenti che appartengono alla storia della Compagnia della Fortezza, di citazioni del vostro vissuto: si ha l’impressione che uno dei fattori determinanti di Appunti per un film sia il desiderio di fissare un momento, di tracciare una sorta di “bilancio emotivo” della vostra stessa memoria…

Per lo spettacolo abbiamo usato molto la nostra autobiografia, la nostra storia privata, la mia e quella di tutto il gruppo. L’abbiamo fatto per trovare una partenza per scrivere. Quando tu scrivi un libro, un film, da cosa puoi partire? Parti sempre da te stesso. Noi stiamo lavorando su di noi: nello spettacolo c’è molto materiale che viene da noi, per poi staccarsi e diventare materiale per raccontare il mondo, materiale a disposizione di altri. L’episodio del gommone, i problemi con gli attrezzisti o con la costumista, provengono dalla nostra realtà quotidiana.

L’episodio degli scafisti col gommone è un altro momento molto toccante, in cui la rappresentazione entra potentemente in simbiosi con il vissuto dei detenuti-attori. Ad un tratto però arriva l’apertura inaspettata verso una soluzione ironica della scena: avete anche giocato, con la vostra biografia…

Sì, in certi casi abbiamo giocato con questi particolari biografici. Quando uno degli scafisti dice di essere arrivato in Italia in aereo, in realtà, e non in gommone, crea uno sfasamento comico. Ci sono sempre tanti livelli nello spettacolo proprio perché la realtà non è poi così semplice. Le persone vogliono sempre essere rassicurate, e si rassicurano pensando che ciò che vedono corrisponde in tutto a ciò che è successo. Ma la realtà, invece, è difficilmente rassicurante. La situazione del gommone è vera: è vera per molti di loro, per molti altri, ed è vera tutti i giorni in tv, nella vita reale. Il problema del nostro Autore è proprio questo: come fare a raccontare la realtà? E’possibile? O magari è possibile solo raccontare un piccolo frammento per poi perdersi di fronte alla vita intera? Lui sta vivendo questa situazione. Questi che abbiamo raccontato sono “blocchi di realtà”, infatti li abbiamo chiamati “Realismo 1”, “Realismo 2” ecc. Anche il momento in cui il pubblico viene portato in quella che presto si trasforma in una sorta di arena riflette una cosa vera, e cioè il momento in cui ci trovavamo per discutere (parlo di 5-6 mesi fa) su come avremmo messo in piedi lo spettacolo. Discutevamo tra di noi. Ci sono state discussioni vere sull’America e sul mondo islamico, confronti anche molto accesi. La molla che muoveva quelle discussioni è la stessa che abbiamo proposto nell’arena, ed è anche la stessa che si trova nella vita reale. Il timore che la gente aveva al momento di dover esprimere la propria opinione è quello stesso timore che fa sì che spesso stiamo zitti nella vita reale. A me sembra una sorta di mancanza di abitudine a confrontarsi, a scambiare idee. Se ci pensi, è una cosa terribile, che non aiuta. Credo che la difficoltà che si crea in quel confronto teatrale rifletta molto da vicino ciò che succede fuori. Questo Autore si è immaginato che anche la strada dei talk-show è percorribile, quella dove si decide di mettersi di fronte e di parlare: perché non è detto che i talk-show siano per forza quelli televisivi; quelli sono una deformazione, una degenerazione che rende manipolata e calcolata quella che resta una possibilità importante dell’essere umano, quella cioè di mettersi insieme e parlare per cercare di capire qualcosa. La scena dell’arena, in questo senso, vuole essere anche una parodia e una critica nei confronti di quella degenerazione.

L’impasse che si crea all’interno dell’arena viene vissuto dal pubblico in maniera molto forte: i vari livelli del gioco messo in piedi dall’Autore sembrano scatenare un cortocircuito dal quale sembra difficile uscire. Sembra che lo stallo e l’inquetudine che emergono tra il pubblico divengano non solo paradigma ed emanazione della crisi dell’Autore, ma anche del teatro, dell’uomo, del mondo… Fino a che punto si tratta di un impasse voluto, di un effetto controllato?

L’impasse c’è sempre stata, ma non si tratta di qualcosa di cercato, di teatrale: potrebbe anche non esserci. Fin dall’inizio eravamo consapevoli che molto probabilmente si sarebbe potuta verificare una situazione difficile: si è trattato di un rischio preventivato ma assolutamente interessante da provare. E’vero che poi, oltre al livello della parodia della tv, c’è anche un parallelismo tra la crisi del pubblico e quella dell’Autore: ma quella del pubblico, per l’Autore, è solo una messa in scena… l’unico ad essere veramente in crisi è lui.

Nel paradiso delle marionette

Il festival “Marionette e burattini nelle Valli del Natisone”

di Fernando Marchiori

A parlarne si ha quasi timore di rompere l’incantesimo, ma non si può fare a meno di segnalare la magia di un festival che ogni estate trasforma un lembo estremo del Friuli ai confini con la Slovenia in un palcoscenico naturale dove burattini e marionette, sagome e ombre fanno incontrare i pochi abitanti di paesini abbarbicati alle rocce o distesi su imprevisti pianori con un pubblico di infaticabili appassionati del teatro di figura, di escursionisti solitari e soprattutto di bambini e famiglie.

Dal 1994, prima come settore “Marionette” del “Mittelfest” poi in forma autonoma, il festival “Marionette e burattini nelle Valli del Natisone” sparpaglia le sue proposte internazionali (oltre che dall’Italia gli artisti provengono soprattutto da Slovenia, Croazia, Austria e dai Paesi dell’Europa centrale e orientale) in fienili, piazzette, sagrati, sotto una pergola o dentro una legnaia. Qualche panca, le sedie portate fuori dalle case e la sorpresa degli spettatori che salgono anche con la pioggia, che non mancano un appuntamento, che ritornano anno dopo anno.

Si arriva inerpicandosi per stradine nei boschi, lungo il fiume, attraversando minuscoli borghi silenziosi nel verde, fermi in un tempo altro che il teatro ha saputo riconoscere e rispettare. È la Slavia italiana, manciate di case intorno a campanili che sbucano tra il verde folto, “le felci come un viso che si impara dietro il muro del paese”, ha scritto il poeta di Nimis Mario Benedetti (Umana gloria, Mondadori 2004). I suggestivi toponimi hanno suggerito a Carlo Podrecca – linguista e padre del grande Vittorio, nato in queste valli – fantasiose escursioni etimologiche e negli accostamenti sonori di Alfonso Cipolla, curatore del bel volume Marionette Burattini nelle Valli del Natisone – Oltre i confini di un festival (pubblicato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) “diventano quasi una formula arcaica per varcare una soglia aperta sull’immaginazione”:

Merso, Mersino, Biacis, Postregna,

Pulfero, Drenchia, Savogna, Stregna,

Cras, Masarolis, Rodda, Crostù,

Oborza, Togliano, Terpenica, Dus.

Cialla, Clastra, Clenia, Cosizza,

Picig, Paciuch, Cepletischis, Podpolizza,

Plataz, Podlach, Picon, Postacco,

Tribil, Zamir, Seuza, Grimacco.

Questi luoghi, e altri dispersi anche oltre confine, non solo hanno accolto con favore gli insoliti pellegrinaggi al seguito di fantocci e teste di legno, offrendo ospitalità a un festival itinerante che ha nella discrezione il suo carattere migliore, ma si sono decisamente appropriati della manifestazione fin dalle sue prime edizioni, come racconta il direttore Roberto Piaggio. L’erba appena tagliata sul prato o il pane e salame offerto alla fine di uno spettacolo sono per i paesi delle valli un modo per vivere il festival da protagonisti, “per mettere in mostra se stessi col pretesto dei burattini”, scrive Cipolla. La complicità tra residenti, artisti e spettatori consente di risolvere problemi tecnici e imprevisti meteorologici. Ricordano gli organizzatori che a Pulfero una volta, sotto un improvviso temporale, pubblico e compagnia trovarono rifugio in un ristorante e lo spettacolo andò in scena nella sala da pranzo, spostando tavoli e clienti. Un’altra volta a Topolò si fece uno spettacolo dentro una stanza al pianterreno con gli spettatori che guardavano dalle finestre con gli ombrelli aperti.

Radicamento e vocazione transfrontaliera, informalità e competenza non si escludono dunque in questa realtà unica nel panorama dei festival teatrali, dove l’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito (quest’anno erano ben 42) e il premio all’opera migliore (la Marionetta d’oro) viene assegnato secondo il giudizio espresso dal pubblico, oltre che da una commissione di esperti.