L'editoriale di ateatro 77

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and1

Alcune cartoline teatrali

Dalla collezione di Fabio Biondi

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and2

Un punto di vista sul teatro dell'Europa dell'Est

Il festival Divadelna Nitra a Bratislava

di Mimma Gallina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and4

Non chiamateli civili

Due videoinstallazioni di Frédéric Moser e Philippe Schwinger si confrontano con scenari di guerra, all’incrocio tra cinema e teatro

di Silvana Vassallo

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and5

Un'esperienza indelebile

Stupor Mundi a Catania

di Michele Sambin

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and6

La felicità del teatro

Sandro Lombardi, Gli anni felici. Realtà e memoria nel lavoro dell’attore, Garzanti

di Andrea Balzola

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and7

Quel che sarei andato a dire al convegno delle Buone Pratiche se non mi fossi ammalato: una premessa teorica, 6 nodi concreti e 1 conclusione po-etica

Nuovi appunti per uno «stabile corsaro»

di Marco Martinelli

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and10

Centro e periferia

Dopo le Buone Pratiche

di Fabio Biondi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and11

Le recensioni di ateatro: La nave fantasma di Giovanni Maria Bellu, Renato Sarti e Bebo Storti

Al Teatro della Cooperativa di Milano

di Valeria Ravera

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro76.htm#77and60

Frequenze teatrali alla Spezia

Due appuntamenti di teatro civile

di Associazione Cut Up

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and81

Una interrogazione parlamentare sui tagli

On. Vitali, Manzione, Tessitore, Villone, Franco Vittoria, Bonfietti, Chiusoli, Falomi, Zanda, Mancino, Acciarini, Pagano, Bonavita, Zavoli, Manzella

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and82

Walkie Talkie 2004. Incontri tra testo e scena

Al Teatro i di Milano dal 10 al 12 dicembre

di Teatro Aperto

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and83

Un nuovo comitato e un Appello al centro sinistra per il teatro

a cura

di Benedetta Buccellato

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro77.htm#77and84

Egregio Nastasi, ha fatto autogol!

L'editoriale di ateatro 77

di Redazione ateatro

In questo ateatro 77 si parla – a cominciare da questo denso editoriale – delle assegnazioni del FUS e di economia dello spettacolo (e dei postumi delle Buone Pratiche).

Ma per fortuna di parla anche (molto) di teatro-teatro. Tanto per cominciare c’è un curioso e godibile portfolio di immagini, un piccolo assaggio della collezione di cartoline teatrali di Fabio Biondi, dove convivono memoria personale e storia. E poi, al confine tra teatro di guerra e performance (un filone di cui avevamo dato un assaggio in >ateatro 67 con l’installazione di Catherine Sullivan sull’attacco ceceno al Teatro Na Dubrovka di Mosca), Silvana Vassallo ci racconta quello che fanno oggi Frédéric Moser e Philippe Schwinger con il video di un vecchio spettacolo del Performance Group sulla guerra del Vietnam.

Ma in ateatro 77 si parla anche dello Stuper Mundi di Michele Sambin a Catania, di Bebo Storti e Renato Sarti a bordo della Nave fantasma, del bel libro di Sandro Lombardi Gli anni felici e altro ancora...

Come anticipato, l’editoriale di questo ricchissimo e polemico ateatro 77 è in gran parte dedicato a commentare l’intervista che il dottor Nastasi ha rilasciato di recente al «Giornale dello Spettacolo» a proposito dei criteri di assegnazione del FUS (ripresa in parte nel forum «Nuovo teatro vecchie istituzioni»). Va ricordato che al Direttore Generale dello Spettacolo dal vivo era stata inviata, in occasione dell’incontro milanese sulle Buone Pratiche del 6 novembre scorso, una lettera aperta (rimasta senza risposta) in cui si chiedeva di rivedere le recenti decisioni della Commissione Prosa (sulla faccenda ci sono state anche alcune interrogazioni parlamentari, di cui trovate notizia nelle news e nel solito forum).

Una premessa. E’ scandaloso che i dati delle assegnazioni del FUS non siano stati immediatamente resi pubblici, impedendo una valutazione e una discussione aperte sull’argomento. E’ un minimo criterio di trasparenza e di corretta gestione dei denari dei contribuenti. Ma l’intervista rilasciata dal dottor Nastasi, insieme alle indiscrezioni filtrare attraverso l’AGIS, permette di tracciare un primo severo giudizio sulle scelte della Commissione e del Direttore Generale, sui criteri che le hanno ispirate e sulle conseguenze di queste decisioni.

In primo luogo va notato che nell’intervista non si spende una parola sull’aspetto più scandaloso dei tagli, ovvero che siano stati decisi e comunicati a fine ottobre, quando gran parte dell’attività di teatri e compagnie era già stata effettuata. Basterebbe questo a rendere le decisioni della Commissione inaccettabili.

In secondo luogo, va fatta chiarezza sul problema dell’area dell’innovazione, che secondo Nastasi sarebbe cresciuta a dismisura. Che l’area dell’innovazione sia da anni quella più viva del nostro teatro, è sotto gli occhi di tutti – e non da oggi. Che per tutte le compagnie senza un santo (politico) in paradiso, questa sia l’unica via per accedere a un riconoscimento ufficiale, necessario per crescere e sviluppare il proprio lavoro, è un altro incontrovertibile dato di fatto. Infatti con il tempo «compagnia di innovazione» è diventato sinonimo di realtà «piccola» o «giovane». Gli altri comparti del nostro teatro di prosa sono da sempre auto-governati da nomenklature di fatto inamovibili e chiuse a difesa dei propri privilegi. Sono rendite di posizione tanto blindate che di fatto nessuno, in pratica, in questi decenni è riuscito a compiere il salto dall’innovazione ad altre categorie. Anche i tentativi più ambiziosi finora effettuati in questa direzione si sono chiusi catastroficamente: basti ricordare di recente l’acquisto (e il sostanziale azzeramento) del Teatro Settimo da parte dello Stabile di Torino, in vista della nomina a direttore artistico di Gabriele Vacis, ingloriosamente abortita; o la breve stagione di Mario Martone alla direzione del Teatro di Roma, poi conclusa con la restaurazione di Forlenza-Albertazzi.

Insomma, nell’innovazione si nasce (a fatica, e magari perché non si può far altro), si invecchia (miseramente) e si muore (nel silenzio generale).

Così è inevitabile che il settore innovazione (o come lo si è via via chiamato nel corso di questi anni) si allarghi, perché per decenni ha offerto l’unica valvola di sfogo per le realtà emergenti. Dopo di che, se invece di valorizzare all’interno del settore le compagnie più innovative, individuando le realtà più vitali nel quadro di un panorama articolato (ma che non sarebbe cosi difficile analizzare, con i tempi e gli strumenti giusti), si ritiene di dover rafforzare i cosiddetti stabili di innovazione (che da punti di riferimento e motore del sistema sono spesso diventati con gli anni organismi burocratico-politici di controllo e gestione del denaro), questo indirizzo andrebbe come minimo manifestato con trasparenza, come una possibile linea di evoluzione di questa area: non basta certo incrementare di 10% qui o il 30% là (con motivazioni più o meno condivisibili), ma è necessario di ridisegnare una funzione strategica per questi strumenti nati male e cresciuti peggio.

In secondo luogo, il dottor Nastasi accenna a una ridistribuzione del FUS con un metro di giudizio «regionalistico». E' curiosa questa adesione ai principi della politica «concorrente» fra stato e regioni solo per addomesticarli e pervertirli. Secondo questa linea ogni regione dovrebbe diventare un «micro-Stato», con un po' di tutto, così come sancito dagli equilibri romani. Ma dove è stata decisa questa impostazione? Da chi e quando è stato enunciato un principio di questo genere? E perché mai l’attività a livello regionale dovrebbe essere considerata equilibrata solo quando riflette rapporti di forza decisi e consolidati a livello nazionale? Più precisamente, perché mai la situazione regionale deve essere una fotocopia degli assetti nazionali, vedi l’equilibrio tra «tradizione» e «innovazione» che Nastasi vuole imporre all’Emilia-Romagna? Con quale criterio in questa fase si può decidere di togliere alle regioni «ricche» per dare a quelle «povere»? O preferibilmente – nei fatti – ad alcuni ricchi delle regioni «povere»?

Questa modalità di ridistribuzione del FUS su base regionale – che non era stata anticipata da alcuna circolare o regolamento – andrebbe come minimo discussa con le Regioni stesse. Che venga adottata come fondamentale criterio di valutazione e poi resa esplicita in una intervista, è puro arbitrio. E’ vero che il regolamento concede totale discrezionalità alla Commissione sulle valutazioni qualitative (più o meno 100% rispetto al risultato dei parametri «quantitativi», consentendo dunque il raddoppio o l’azzeramento del contributo ministeriale). Ma questo arbitrio «dichiarato» dovrebbe essere sempre esercitato con riferimento ai parametri e ai criteri enunciati, senza addurne di nuovi per giustificare a posteriori le decisioni prese: altrimenti si esce dallo Stato di diritto e dalla certezza delle regole, si annebbia ogni trasparenza per entrare nella discrezionalità più capricciosa e vessatoria.

Ma il passo più arrogante nell’intervista al dottor Nastasi è quando dichiara – con il tono di chi sa misurare l'efficienza – che l'affluenza di pubblico è il principale metro di valutazione dell’innovazione, rispetto alla dozzina di altri e prioritari elementi che enuncia lo stesso regolamento. E’ un passaggio che tradisce una profonda ignoranza della storia del teatro degli ultimi trent'anni e del pensiero – seppur debole – che ispirava le normative tuttora in vigore. Ed è umiliante trovarsi a ribadire un concetto elementare, che era ormai acquisito da decenni e condiviso da tutti. Nessuna recente gestione ministeriale era mai arrivata a metterlo in discussione: neppure un predecessore «decisionista» di Nastasi come Carmelo Rocca, quando dichiarava esplicitamente di voler selezionare (e lo fece, come ricordiamo tutti), ignorava che la qualità della ricerca non si misura con il numero di spettatori.

Peraltro anche questo grande amore per il pubblico, condiviso da tutti, si rivela una scusa per tagliare qualche soggetto (più o meno a caso), senza accorgersi che tra le compagnie punite per non aver avuto abbastanza spettatori (Nastasi dixit) ce ne solo alcune che hanno avuto solo nell'ultima stagione un vero e proprio boom di pubblico, soprattutto nel settore ragazzi: vedi in proposito l'articolo e la polemica sul Premio Stregagatto. Ma vedi anche il caso particolarmente indicativo del Teatro Libero di Milano, che non aderisce all'AGIS, che non è riconducibile né alla «sinistra» né evidentemente alla «destra» (e neppure alla commissaria «lumbarda» Sabina Negri in Calderoli...), e che quindi si tende a «dimenticare». Nell’ultima stagione il Teatro Libero ha registrato addirittura il 106% di occupancy del proprio piccolo ma frequentatissimo spazio ed è un vero «caso» dal punto di vista economico-organizzativo: dunque un teatro inserito (magari forzosamente, per quanto detto prima) nella categoria dell’innovazione aumenta il suo pubblico, ma ciò nonostante viene ugualmente azzerato. Insomma, Nastasi e la sua Commissione consultiva, se avessero voluto davvero obbedire ai criteri (indifendibili) poi enunciati, avrebbero dovuto almeno guardare le carte e i numeri, per decidere con un minimo di coerenza.

A questo punto viene da chiedersi a che cosa serve la Commissione. Almeno un commissario ha visto qualche spettacolo delle compagnie punite, visto che si parla di criteri qualitativi? Anche se è evidente che l’intera Commissione deve essere stata folgorata da alcune compagnie «superpremiate» dalle loro valutazioni. Perché sarebbe bastato qualche «superpremiato» in meno per evitare tutto questo sconquasso: perché, come sappiamo, il FUS è bloccato e la commissione può solo travasare risorse da una compagnia all’altra, da un teatro all’altro.

Tornando alla questione regionale, va anche aggiunto, al di là della legittimità del criterio, che questa valutazione va contro ogni logica – anche industriale – soprattutto perché si sta parlando di ricerca e innovazione. Il primo bersaglio del post-neofascista Nastasi è con ogni evidenza una regione «rossa» come l’Emilia-Romagna, che da tempo è per l’Italia teatrale il laboratorio del nuovo. Ebbene, l’Emilia-Romagna è la patria di Socìetas Raffaello Sanzio, Teatro della Valdoca, Ravenna Teatro, Fanny & Alexander, Motus, Clandestino, eccetera, oltre che dell’ERT che produce Pippo Delbono e Danio Manfredini. Insomma, nel campo dell’innovazione teatrale è quello che in campo industriale viene descritto come «distretto produttivo», ovvero una regione geografica ed economica in cui un tessuto di piccole e medie imprese in agguerrita competizione tra loro conduce a punte avanzate di innovazione e a una eccellenza qualitativa che permette di competere sui mercati internazionali (per chi ama invece la critica letteraria, potremmo parlare con Harold Bloom di «angoscia dell’influenza»). Che questo meccanismo di emulazione competitiva abbia funzionato anche nel nostro teatro, lo dimostrano le prestigiose coproduzioni internazionali di molte delle compagnie citate, che in Italia ancora faticano scandalosamente a trovare le loro piazze: sono proprio queste compagnie a contribuire, molto più di altre (e molto più dei baracconi parigini sponsorizzati dall’ETI), ad accrescere la stima e l’interesse per il nostro teatro e la sua cultura all’estero. Ma sono anche le realtà che il Ministero ama punire, non da oggi: è capitato in diverse occasioni, pure di recente, a un gruppo leader come la Socìetas Raffaello Sanzio, protagonista del più interessante progetto di coproduzione a livello europeo di questi anni.

Va anche precisato queste sono solo chiacchiere lamentose su pochi spiccioli (anche se determinanti per la sopravvivenza di molte realtà). Perché l’agonia del nostro sistema teatrale è solo all’inizio. Infatti la quota di denaro pubblico che lo Stato italiano può destinare alla cultura (e nel suo ambito al teatro di prosa) è destinata a ridursi ancora, nei prossimi anni, in maniera drastica. Quelle a cui abbiamo assistito finora sono solo le manovre di una nomenklatura teatrale stracciona (con la complicità dell’AGIS) per accaparrarsi le ultime briciole di una torta destinata a diventare sempre più piccola: tutto quello che possono fare, è spartirsi i cadaveri dei loro compagni di cordata (e di sventura).

La vera battaglia nei prossimi anni non si giocherà sui rimasugli del FUS, ma su altri terreni. In primo luogo la qualità degli spettacoli, la loro capacità di riflettere e interpretare, con la massima radicalità possibile, le contraddizioni del presente. In secondo luogo, la regionalizzazione delle funzioni del Ministero dei Beni Culturali (e magari la gestione dei fondi ARCUS e dell’8 per mille), con tutte le sue conseguenze economiche e legislative: insomma, la capacità di ripensare un sistema teatrale di fatto bloccato da almeno vent’anni. Infine, la capacità di inventare nuove forme organizzative e di rapporto con il pubblico: questo era il grande tema delle Buone Pratiche, una iniziativa che con la Banca delle Idee cerchiamo di mantenere viva e attiva con nuovi contributi. In particolare in questo ateatro 77 segnaliamo gli interventi di Marco Martinelli e Fabio Biondi, e contiamo di presentare in uno dei prossimi numeri le valutazioni dell’équipe del professor Trimarchi sulle Buone Pratiche presentate nel corso della ormai memorabile giornata del 6 novembre.

A proposito, ci sono giunte richieste di organizzare altri incontri come quello milanese per analizzare le Buone Pratiche su scala regionale: ovviamente ateatro è a disposizione per fornire tutte le indicazioni e i supporti informativi possibili, ma l’intenzione degli organizzatori della Buone Pratiche è quella di rilanciare con un altro incontro su scala nazionale nella prossima primavera, cercando di ampliare l’orizzonte e le ambizioni

Come? Un po’ di pazienza e lo scoprirete... Dove? Aspettiamo suggerimenti. Insomma, se avete qualche idea, ci piacerebbe discuterne.

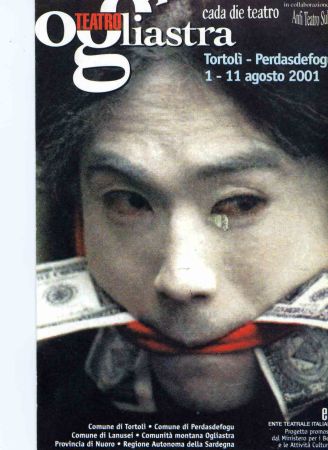

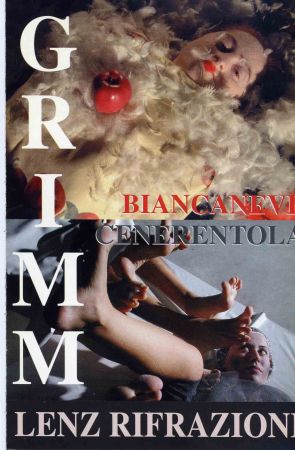

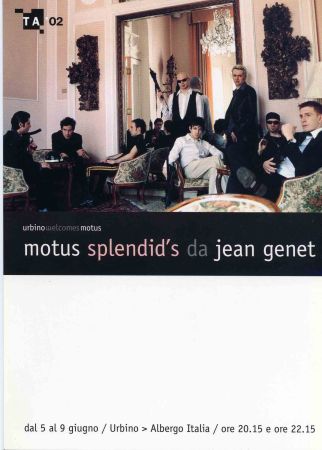

Alcune cartoline teatrali

Dalla collezione di Fabio Biondi

di Oliviero Ponte di Pino

Da anni, da decenni, Fabio Biondi raccoglie cartoline teatrali. Dai, sapete benissimo cosa sono: quelle cartoline che vi ritrovate nelle caselle di posta per annunciarvi l'arrivo di questo o quello spettacolo nella vostra città, il festival che non dovete perdere, la nuova edizione della rassegna dove siete stati l'anno scorso...

Raccogliere quelle cartoline è un modo per salvare la memoria del teatro. Guardarle e studiarle è un modo per fare un po' di storia del teatro. Fabio Biondi ne ha collezionate migliaia, di questi "messaggi nella bottiglia", un piccolo patrimonio che custodsce gelosamente ma che vuole anche condividere.

Perché quelle cartoline - ciascuna di quelle cartoline - ha la sua storia da raccontare. Quella dello spettacolo a cui si riferisce, naturalmente: alcuni sono stati senz'altro memorabili, di altri magari ce ne ricordiamo solo quando vediamo - appunto -

la fatidica cartolina, altri ancora li abbiamo proprio dimenticati. E poi ci sono loro, ciascuna con la sua grafica, e una immagine scelta con cura (ne abbiamo fatte, di discussioni del genere, dove si discuteva magari per ore se era meglio quella con il fondo blu o quella con il fondo arancione,

litigando, rompendo amicizie, dispiegando tutta la nostra sottigliezza logico-ideologica, tutta la nostra passione estetica e politica...).

(a proposito, chi inventava quelle cartoline, chi sceglieva l'immagine e la grafica, chi le disegnava? c'era un grafico con funzioni o competenze

specifiche? o era tutto un fai da te, dove la creatività dei singoli poteva spaziare dalla scena alla tipografia, dalla scrittura all'impaginazione?)

Che rapporto c'è tra la sensazione, il gusto, il pensiero che quella cartolina vuole trasmettere, e la realtà dello spettacolo? Certo, chi ha scelto quella cartolina (un artista, un gruppo, un impresario) in quell'immagine si riconosceva, voleva riconoscersi:

ma davvero gli corrispondeva, o non era un "voglio ma non posso?".

E rivedendole oggi, magari vent'anni dopo, che ci dicono quei messaggi nella bottiglia? Che ci raccontano di quell'epoca, del teatro che si faceva allora, delle passioni che agitavano quella stagione?

Perché ciascuna di questa cartoline è anche una dichiarazione di poetica della compagnia, del gruppo, del festival che l'ha prodotta e spesso rientra in una produzione di materiali paratestuali che comprende anche manifesti, locandine, programmi di sala (con note di regia, interviste, dichiarazioni), e a volte libri, dischi e video e altro ancora...

(a proposito del teatro dei gruppi:

"Ecco dunque la continua riflessione sull'idea di teatro di cui si è portatori e sulla capacità di diffonderla (al limite di propagandarla in un avvicendarsi di slogan e etichette); la necessità di definire una poetica, in cui inscrivere un'autonoma progettualità (...) Ma questa ricerca di riconoscibilità passa anche attraverso la definizione di un 'marchio di fabbrica', nella progettazione di materiale grafico assai caratterizzato (manifesti, locandine,

programmai di sala), nella scelta delle immagini che documentano gli spettacoli (...), nella necessità di sconfinare in altri ambiti", da Oliviero Ponte di Pino, Il nuovo teatro italiano 1975-1988, la casa Usher, Firenze, 1988, p. 16)

D'altro canto le cartoline teatrali sono state un essenziale strumento di marketing. Un marketing povero - come povere, per virtù o per necessità - sono state molte delle realtà che le hanno prodotte, ma proprio per questo ancora più importante ed essenziale.

(ma allora, e come raggiungevano il loro destinatario? via posta? lasciandole nei bar e nei teatri? o dove? e servivano davvero a incuriosire lo spettatore, a spingerlo verso il teatro? e adesso che c'è internet, se ne fanno ancora così tante, di cartoline così belle?)

Insomma, qualcosa, con le cartoline teatrali di Fabio Biondi, un giorno o l'altro bisognerà farlo: un libro? un sito? un museo?

Per adesso ne abbiamo messe alcune online, prendendole un po' a caso, solo per ricordarci come sono, per provare a immaginare com'erano quegli spettacoli, quegli anni. E per iniziare a pensare a lavorarci seriamente, su quelle cartoline, per studiarcele un po'...

(e se volete contribuire alla collezione, potete inondare di cartoline antiche e moderne

Fabio Biondi

Teatro degli Dei

Vicolo Gomma, 8

47900 Rimini

info@teatrodeglidei.it

Un punto di vista sul teatro dell'Europa dell'Est

Il festival Divadelna Nitra a Bratislava

di Mimma Gallina

Nitra, in Slovacchia è una città piccola, con un centro storico carino che non è più in centro, un centro vero anni Cinquanta-Sessanta (tutto negozi, grandi magazzini e ristoranti Italia e Venezia, oltre a qualche ristorante slovacco naturalmente, non eccezionale, ma decisamente a buon mercato), e una periferia moderna, non bella, ma non troppo degradata. Ha parecchio verde e un fiume (le città divise da un fiume si interpretano meglio e ci si passeggia più volentieri), un’attività economica che si sta spostando dall’industriale (dopo la chiusura dell’industria automobilistica) al terziario e che non ho capito bene ora su cosa si regge (ma regge perché in una dozzina d’anni gli alberghi sono passati da 2 a 6 o 7: e il luogo non è turistico, a meno che non lo si consideri un punto di partenza per i Carpazi).

E’ a 80 km. circa da Bratislava (una piccola capitale che vale il viaggio!) e un paio d’ore di auto da Vienna: la Slovacchia è un paese poco conosciuto, ma molto a portata di mano.

Qui a Nitra, dal 1991 (quando ancora esisteva la Cecoslovacchia), per 5/6 giorni verso la fine di settembre, si svolge un festival internazionale, «Divadelna Nitra», decisamente interessante come punto d’osservazione sul teatro dell’est, soprattutto dei paesi ormai europei a tutti gli effetti (ma non manca di solito un’ospitalità dalla Russia) e occasione di confronto fra est e ovest.

L’ho frequentato per parecchie edizioni, fino al 1999 e ci sono tornata ora, incuriosita dal programma e dai possibili cambiamenti di questi anni.

Darina Karova, critica e drammaturga che l’ha fondato e tuttora lo dirige alla guida di un’équipe di esperti, critici, consulenti internazionali e di uno staff giovanissimo (circondato da simpatiche volontarie volonterose e caotiche), sottolinea la continuità della missione storica: il festival si propone dalle origini di mettere a confronto la produzione slovacca e quella europea, «focalizzandosi in particolare su un teatro non tradizionale, innovativo, provocatorio, polemico», e dedicando in conseguenza molta attenzione a registi giovani.

«Divadelna Nitra» ha sede presso il Teatro Andrej Bagar (che oltre a essere un teatro regionale – pubblico – di produzione, naturalmente, è un edificio monumentale fine anni Settanta, molto indicativo della funzione che nel bene e nel male i paesi dell’est attribuivano all’attività teatrale) ed è operativo anche presso il Vecchio Teatro, con altre tre sale. Negli anni ha offerto un grande spazio alla produzione slovacca (molto calata in questa edizione), tanto quella delle istituzioni che dei pochi gruppi indipendenti (che pochi sono rimasti, anzi sono meno di dieci anni fa), garantendo parallelamente la presenza regolare e selezionatissima di spettacoli soprattutto cechi, polacchi, ungheresi, rumeni, baltici, russi e aprendosi di anno in anno a una rosa di proposte occidentali (molto frequenti quelle francesi, tedesche, svizzere: un po’ per scelta, un po’ perché – si sa – questi paesi sostengono di più il loro teatro, anche in sedi non proprio, o non ancora, di rappresentanza).

«Divadelna Nitra» ha resistito e si è rafforzato (se pure fra mille difficoltà), mentre il sistema spettacolo cambiava radicalmente in Slovacchia, con il passaggio alle regioni e ai comuni delle competenze prima statali, e una forte pressione verso il mercato (soprattutto sotto i governi di destra, che si sono alternati con una certa regolarità a quelli di sinistra): anche qui insomma è scoppiato il musical (se pure non con effetti ungheresi). Il festival si è presentato quindi negli anni come un’occasione abbastanza rara di riflessione sull’eventuale minimo comune denominatore delle scene dell’est, all’indomani del crollo del muro, e sulle specificità, e identità nazionali, offrendo anche spunti di confronto con punte avanzate della scena occidentale.

Dopo anni di frequentazione del teatro di questi paesi ho messo a fuoco una probabile banalità: se un minimo comune denominatore c’era, anzi c’è ancora, non è politico, esistenziale, o legato a qualche identificabile filone tematico, ma è stilistico. Ed è il più ovvio che ci si possa immaginare. E’ scritto su quasi tutti i programmi dei teatri e se chiedete a un attore o a un regista di descrivere il genere di teatro che fa (da Budapest a Brno, da Varna a Bratislava, da Perm a Lubiana, da Tallin a Sarajevo), ciascuno vi risponderà – con infinite sfumature, certo – che segue l’eredità, la scuola, il metodo Stanislavskij (in nome del quale si possono fare autentiche porcherie, e comunicare emozioni sublimi). Stanislavskij come Lenin, insomma (e come un Lenin di importazione), solo che i monumenti non sono stati affatto abbattuti. Nessuno che operi professionalmente prescinde da questo punto di partenza. E la trasgressione più vera, le innovazioni più riuscite, muovono sempre da lì.

Non a caso Cechov – fonte prima della scuola psicologica, e della sua negazione – non è mai mancato a Nitra, con due, tre edizioni l’anno, a volte memorabili, come in questo 2004 a mio parere.

Il gabbiano, ovvero Cechov secondo Arpad Shilling (foto di Ctibor Bachraty).

Dichiara lucidamente questa matrice il regista ungherese Arpad Schilling, trentenne già piuttosto noto in Italia, che commentando il suo Gabbiano, insiste – non distanziandosi troppo del resto dal percorso dei suoi maestri del Teatro Katona di Budapest – che gli unici passi avanti possibili sulla scena ungherese (dove opera ormai stabilmente con un suo gruppo, il Teatro Kretakor, con sede nella capitale) partono dall’approfondimento, ovvero dall’esasperazione, del ‘metodo’ per eccellenza.

Il gabbiano (foto di Ctibor Bachraty).

L’originalità della sua scelta e della sua ricerca nel caso di questo Gabbiano sta nel portare pubblico e attori a condividere lo stesso angusto spazio (lo stanzone di un palazzo ottocentesco in questo caso, con pubblico a ferro di cavallo e balcone sulla parete libera), le stesse luci, a guardarsi negli occhi in un gioco di complicità che non teme di accostare effetti di straniamento (favoriti dai meccanismi del teatro nel teatro del primo atto, ma anche dai continui a parte degli attori, che giocano apertamente con il pubblico) con momenti di totale immersione emotiva.

Il gabbiano (foto di Ctibor Bachraty).

E se Shilling insiste che per interpretare Cechov un attore non deve sentirlo, ma solo capirlo, l’identificazione perfino imbarazzante degli attori con i personaggi, la contemporaneità un po’ trasandata dei comportamenti, e soprattutto la prossimità complice, fa di questa consapevolezza (ancora più percepibile seguendo il testo in una lingua straniera e così ostica) una sorta di trappola emozionale, che accorcia le distanze e coinvolge gli spettatori in una tragedia a portata di tutti (ma Kostia – unico tradimento del testo – non arriverà a uccidersi realmente: semplicement Shilling a domanda risponde che non crede in quel suicidio, così privo di senso).

L'immancabile Rodrigo García, questa volta in salsa est-europea (foto di Ctibor Bachraty).

E se la maggiore sorpresa per il pubblico locale (entusiasta) arriva da Ronald, il pagliaccio di McDonald’s di Rodrigo García, ormai lanciatissimo a livello europeo, per noi osservatori occidentali del teatro dell’est, la vera rivelazione viene da un altro Cechov, Tre sorelle e dalla regia del rumeno Radu Afrim. Del testo è rimasto il primo atto integrale (quello del compleanno di Irina) mentre il resto, i famosi monologhi, le disperazioni, le partenze, si concentrano in un caotico andirivieni intorno a un affollatissimo letto, un balletto frenetico, quasi una comica finale con improvvisi rallentamenti e malinconie. Ma in questa sintesi niente è andato perduto del senso autentico dell’opera: la noia infinita della provincia, la passione come ansia di trasgressione, le aspirazioni e i fallimenti, l’angoscia del tempo che scorre senza scampo. L’abbandono infine, la solitudine e la minaccia totale, con l’esercito che si è spostato chi sa dove, in luogo di guerra e le tre ragazze che indossano una animalesca maschera antigas. E se il Gabbiano di Shilling è una ricerca formale ineccepibile, ma in fondo internazionale, un po’ Vanja sulla XXII – nel senso che non la colleghiamo se non per la evoluzione interpretativa, alla tradizione dell’est – questo ribaltamento deliberatamente parodistico del naturalismo (in cui pulsa un amore per Cechov ancora più viscerale), ma soprattutto il senso profondo di isolamento, la frustrazione dell’esser tagliati fuori dal mondo, e pure di essere irrimediabilmente minacciati: tutto questo è molto corrispondente, credo, alla percezione della propria condizione che domina questi paesi: oggi, non nell’euforia del dopo muro, non nel sogno effimero di consumo e mercato, in un’impotenza verso se stessi e verso il mondo, se possibile ancora un po’ più impotente della nostra.

Sentimenti analoghi permeano L’Europa centrale ti ama, il provocatorio titolo che il Teatro SkRAT di Bratislava (uno dei pochi indipendenti, erede del glorioso Teatro Stoka, pioniere sul finire degli anni Ottanta di una ricerca molto visiva, legata agli oggetti, emozionale e non narrativa) propone per uno spettacolo divertente e amaro, costruito in équipe (Vit Bednarik, Ingrid Hrubanicova, Vlado Zboron, Dusan Vicen), attraverso i meccanismi dell’improvvisazione e splendidamente interpretato.

L'Europa centrale ti ama (foto di Ctibor Bachraty).

Nel dialogo annoiato di una coppia sopra i quaranta, le aspirazioni e il sarcasmo verso un Europa da rotocalco, si intrecciano con nostalgie di un’altrettanto usurata tradizione panslava e spiritosi intermezzi nazionalisti (con immagini idilliache della campagna slovacca). La visita di un vecchio amico che torna dall’estero sembra poter rompere la routine, ma alla fine ha la meglio una rassegnazione ciabattona, scandita dal mugugno, ravvivata dal rito periodico del filmetto porno. Un autoritratto duro ma sempre giocato sul filo dell’ironia.

Nei primi anni Novanta, la ricerca di un’identità nazionale si muoveva su binari del tutto diversi: fra gli spettacoli più interessanti, molti prendevano ispirazione da una tradizione letteraria verista assai vivace (da noi poco o per niente conosciuta), comune alla cultura slovacca, ceca e morava. Fattacci di cronaca e di sangue, ma anche di riscatto femminile, e soprattutto la rappresentazione di comunità rurali solide e solidali, tradizionali e generose: un modo di valorizzare assieme una lingua, e una identità sociale forse non più vitale, ma certo alla base di una cultura soffocata, e ansiosa di trasmettere e riscoprire valori. Di questa linea di ricerca – di cui vorrei ricordare le notevoli regie di Maus Ohla presentate a Mittelfest – è rimasto nel repertorio dello stesso Teatro Andrj Bagar Marisha diretta da Jan Antonin Pitinski, uno dei massimi registi cechi ma attivissimo in Slovacchia.

Una proposta esteticamente e idologicamente diversa, ma che sonda la stessa profonda provincia centroeuropea, ci arriva dal Teatro Na Zabradli (la famosa Balaustra) di Praga, ad opera del nuovo direttore artistico, il giovane regista Jiri Pokorni.

Eva (foto di Ctibor Bachraty).

Eva di Gabriela Preissova (più nota da noi come librettista) è un testo di fine Ottocento che rivolta come un calzino il mito della provincia solidale e comprensiva, offrendo a Pokorni materiale vivo e crudele, personaggi forti, situazioni tragicomiche che consentono al teatro praghese di confermare lo stile grottesco che lo ha caratterizzato sotto le diverse direzioni, e spunti per una critica sociale che non sembra troppo invecchiata.

Incredibilmente più lontano mi pare il testo di fresca importazione Notte araba di Roland Schimmelpfenning, uno dei giovani drammaturghi tedeschi emergenti, proposto dal Teatro Nazionale Slovacco di Bratislava e diretto da Martin Cicvak, non ancora trentenne.

Notte araba (foto di Ctibor Bachraty).

Un testo e un autore interessanti certo, prontamente tradotto e messo in scena, ma al di là dell’apprezzabile considerazione che il Teatro Nazionale conferma ai giovani registi, non ho compreso le motivazioni che hanno fatto confluire su questo spettacolo la quasi totalità dei premi nazionali assegnati dalla critica (attesi e ambiti) che vengono consegnati in occasione e nel quadro del festival. Ci dicono che l’anno teatrale slovacco non ha offerto di meglio. Ancora più deludente mi è sembrata infatti la messa in scena di alcuni atti brevi del polacco Vilquist da parte del Teatro Andrey Bagar.

Certo la scoperta di quell’identità di campagna che aveva caratterizzato la Slovacchia fresca di indipendenza, non poteva che costituire una vena passeggera, ma forse l’importazione affrettata di testi corrisponde a un bisogno un po’ naif di sentirsi europei a tutti i costi: dalla Germania di Schimmelpfenning (che negli stessi giorni andava in scena alla Biennale di Venezia) alla vecchia Bratislava c’è una distanza che più che colmare è forse importante capire. C’è una strada ancora da trovare.

In mezzo, c’è una drammaturgia nazionale abbastanza interessante – si sono visti negli anni testi significativi – e ottimamente promossa dall’Istituto per il Teatro di Bratislava Divadelny Ustav): sono già 5 i volumi pubblicati in traduzione inglese.

E a proposito di identità europee orientali, mi ha sopreso l’attenzione internazionale per Oxygen del russo Ivan Vyrypajev diretto da Viktor Ryzakov. Il tema è, forse, quello che noi vogliamo sentire della degradata Russia: una storia di ubriachezza e degrado metropolitano, trasgressione e buoni sentimenti, urlata al microfono, da una coppia molto composta ma perversa, a ritmo di rap. Personalmente temo che il degrado della Russia sia ben altro, e spero che qualcuno possa riuscire (e venire) a raccontarcelo. Contenuti a parte, l’operazione non convince, troppo soft per spacciarsi per dura, troppo parlata, per dichiararsi musicale, troppo teatrale, per essere da discoteca. Ma a livello esportazione sta funzionando.

Ho perso purtroppo Dea Loher con Innocenza: l’autrice contemporanea tedesca era messa in scena da Pawel Miskiewicz, il migliore allievo di Kristian Lupa, per lo Stary di Cracovia (che sta tornando ai suoi tempi migliori). E non entro nel dettaglio – per quanto mi sia molto piaciuto: ma il mio obiettivo era soprattutto parlavi di Slovacchia – di un Koltes molto poco Koltès (la prova che è ormai a tutti gli effetti un classico): Negro contro cani, in un’edizione della Volkbuhne di Rosa Luxemburg Platz (Berlino), tutta incentrata sul razzismo, con la regia di Dimiter Gotscheff. E altro ancora.

Per saperne di più vi suggerisco la lettura del prossimo numero di «Hystrio» (gennaio), dove del festival e degli spettacoli scrive – da critico – Massimo Marino.

Mi resta da riferire delle innumerevoli occasioni di incontro: un convegno sulle politiche culturali europee in rapporto ai ‘nuovi’ paesi (comprensibilmente assai delusi), un confronto sulle modalità di diffusione della drammaturgia all’estero, una riunione di critici, gli incontri con i gruppi (molto affollati), le azioni di teatro di strada, e ancora proiezioni, mercatini e un rumorosissimo ma molto simpatico dopoteatro dove si può far tardi fino alle 3 (sempre che vogliate perdervi X Files in slovacco, Soros alla CNN, il canale tematico pornosoft: tutto quello che potete imparare di un paese – e dell’omologazione e della globalizzazione – dalla sua televisione).

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Non chiamateli civili

Due videoinstallazioni di Frédéric Moser e Philippe Schwinger si confrontano con scenari di guerra, all’incrocio tra cinema e teatro

di Silvana Vassallo

Da qualche anno gli artisti svizzeri Frédéric Moser e Philippe Schwinger - autori di film e di videoinstallazioni, ma con una formazione alle spalle di tipo teatrale - hanno avviato un percorso di ricerca il cui filo conduttore consiste in un processo di decostruzione e di successiva ‘messa in scena’ di eventi culturali di vario genere - un frammento di film, come in Affection riposte (2001), oppure una seduta di teatro-terapia anni ‘60, come in Internment area (2002) -, eventi appartenenti ad un passato recente e ritenuti particolarmente significativi per interrogarsi sul presente, sul potere mediatico delle immagini e sul potenziale comunicativo di diverse forme di spettacolo.

Per la loro prima personale italiana, Non chiamateli civili, a cura di Marco Scotini, (organizzata dall’associazione Prometeo e ospitata a Lucca, Chiesa di San Matteo, dal 23 ottobre 2004 a metà novembre), il tema prescelto è stato quello della guerra, a partire dalla risonanza mediatica di un episodio avvenuto in Vietnam nel 1968, il massacro del villaggio di My Lai, in cui centinaia di civili inermi furono uccisi da soldati dell’esercito americano in una missione punitiva. L’opinione pubblica fu molto scossa dai resoconti dei soldati di fronte alla commissione d’inchiesta istituita per far luce sui fatti, poiché per la prima volta l’esercito americano veniva coinvolto pesantemente in un crimine di guerra.

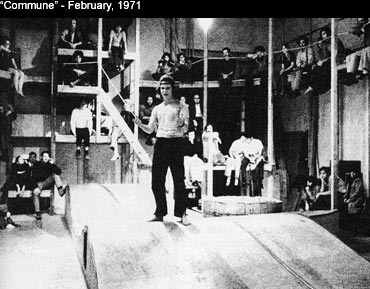

In Non chiamateli civili, il massacro di My Lai viene riletto e riconfigurato da diverse prospettive attraverso due installazioni, Capitulation Project e Acting Facts, frutto di una complessa operazione linguistica, all’incrocio tra cinema, teatro e arti visive. Le installazioni consistono in due proiezioni a grande scala, ospitate nei suggestivi spazi della chiesa di San Matteo, sede della mostra. Il percorso espositivo si articola a partire da Capitulation Project, un’opera che trae ispirazione da un famoso spettacolo degli anni ‘70, Commune, messo in scena a New York dal Performance Group di Richard Schechner, uno dei maggiori esponenti della neoavanguardia teatrale americana di quegli anni.

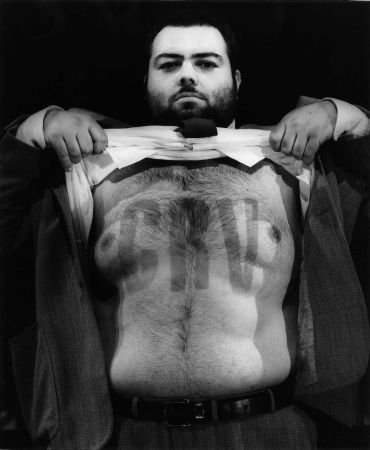

Commune, 1971.

Commune era uno spettacolo di denuncia sul tema della violenza, in cui si parlava anche del massacro di My Lai, nello stesso periodo in cui stampa e televisione davano ampio spazio alla notizia. Durante lo spettacolo/happening - che poteva avere esiti molto diversi da una sera all’altra - gli attori, che recitavano la parte di soldati, giornalisti e fotografi di guerra, invitavano gli spettatori ad identificarsi nel ruolo degli abitanti del villaggio vietnamita e ad intervenire attivamene nell’azione scenica, per esprimere le loro reazioni ed opinioni.

Frédéric Moser e Philippe Schwinger si sono concentrati su questo frammento di spettacolo proprio per il suo carattere paradigmatico di un certo tipo di teatro sperimentale e socialmente impegnato tipico della metà degli anni ‘60, che rivendicava uno spazio per la critica sociale, portava in scena eventi di attualità e coinvolgeva il pubblico in rituali liberatori. Basandosi su documenti fotografici dello spettacolo e sulle note di regia di Schechner, oltre che su testimonianze dei soldati coinvolti e sui resoconti della stampa dell’epoca, gli artisti hanno ricreato, a trent’anni di distanza, una nuova versione del frammento di Commune, rimettendo in scena l’episodio, filmandolo in bianco e nero in formato 16 mm (poi trasferito si dvd), e riproponendolo in loop sotto forma di videoinstallazione.

Capitulation Project. Courtesy Prometeo, Lucca e Galleria Play, Berlino.

Capitulation Project si presenta come la proiezione su grande schermo di uno spettacolo che oltre ad interrogarsi problematicamente sulla tragedia della guerra, ci restituisce l’atmosfera degli anni ‘70, aprendo una riflessione sui modi diversi in cui gli eventi vengono recepiti e filtrati culturalmente in fasi storiche differenti.

Capitulation Project. Courtesy Prometeo, Lucca e Galleria Play, Berlino.

Nello spettacolo la scarna scenografia (rigorosamente ricostruita su quella originaria di Commune) ruota attorno ad una struttura di legno ondulata dove si svolge l’azione scenica e avviene l’interazione tra pubblico e attori. La stessa struttura, specularmente, è collocata nella Chiesa di San Matteo di fronte allo schermo, e può essere usata dai visitatori della mostra per sedersi: un cambiamento di funzione - da luogo dove si svolge un rituale liberatorio e di presa di coscienza a postazione da dove si guarda - che sembra voler alludere ad una condizione di maggiore passività tipica dei nostri tempi. Allo stesso tempo tuttavia, la presenza di questo elemento scenico come parte integrante dell’installazione, sembra voler gettare un ponte tra presente e passato, stabilire una connessione con un periodo storico in cui l’arte si nutriva di impegno sociale e politico.

Capitulation Project. Courtesy Prometeo, Lucca e Galleria Play, Berlino.

La seconda installazione, Acting Facts, presenta un monologo scritto da Frédéric Moser e liberamente basato sulle dichiarazioni rilasciate dai soldati americani davanti alla commissione d’inchiesta. Una foresta di pini fa da sfondo all’attore Roger Kerr, il quale, vestito con una camicia a maniche corte color Kaki, rivolgendo lo sguardo in macchina, alternando descrizione e drammatizzazione degli eventi, con agghiacciante lucidità ci pone di fronte alla ‘banalità del male’, con la semplice forza del racconto e della recitazione, senza far ricorso ad immagini spettacolari.

Acting Facts. Courtesy Prometeo, Lucca e Galleria Play, Berlino.

Ormai siamo così assuefatti dalle immagini di orrore, impaginate in un flusso informativo che omogeneizza tutto, che anche la visione delle atrocità più efferate, passato il primo momento di sconcerto, non ha più la capacità di scuotere le coscienze. La narrazione talvolta sembra essere uno strumento più efficace delle immagini per acquisire una consapevolezza critica, come aveva già notato Susan Sontag nel suo bellissimo libro dedicato alla fotografia:

La fotografia porta in sé ciò che noi sappiamo del mondo accettandolo quale la macchina lo registra. Ma è l’esatto opposto della comprensione, che parte dal non accettare il mondo quale esso appare. Ogni possibilità di capire ha le sue radici nella capacità di dire di no. A rigor di termini, da una fotografia non si capisce mai nulla ... la comprensione è basata su come essa [una cosa] funziona. E il funzionamento avviene nel tempo ed è nel tempo che deve essere spiegato. Solo ciò che narra può farci comprendere. (Susan Sontag, Sulla fotografia, Einaudi, Torino, 1978, pag. 22.)

Il monologo di Acting Facts ricorda per molti aspetti il tipo di teatro di parola praticato da Marco Paolini, che proprio in questo periodo ha messo in scena a Milano (Teatro Strehler, 16-28 novembre) uno spettacolo sul tema della guerra. Anche in questo caso Paolini, per parlare di un tema attuale, ha scelto di ‘tornare indietro’, mescolando, nel suo spettacolo, il libro di Mario Rigoni Stern, Il sergente della neve, con l’Anabasi di Senofonte, testi i cui combattenti sono poveri uomini sperduti, contadini alle prese con altri contadini. L’intento non è solo quello di denuncia, ma di cercare «un anticorpo alla disumanità della condizione di spettatore», di utilizzare il teatro per potenziare la possibilità di attingere all’esperienza, nella speranza che «questo serva alla memoria, serva a prepararsi meglio ad affrontare le cose. Un teatro forse come addestramento, come istruzione» (vedi Fabrizio Ravelli, Il sergente di Paolini alla guerra dei disperati, «la Repubblica», 9 novembre 2004. Nell’articolo di Fabrizio Ravelli è contenuta un’intervista a Marco Paolini da cui sono tratte le mie citazioni.)

In tempi in cui il problema della guerra è tristemente attuale, addestrarsi per non soccombere sembra fondamentale, ed interventi artistici come quello di Paolini o di Frédéric Moser e Philippe Schwinger vanno in questa direzione.

Molteplici sono le sollecitazioni evocate dai Non chiamateli civili. Pur partendo da un episodio concreto, attraverso un’intelligente operazione che fa ricorso a diversi linguaggi artistici essi ci presentano un affresco ‘atemporale’ delle atrocità della guerra. Allo stesso tempo gli orizzonti temporali sono ben presenti e stratificati, e inducono a riflettere sul potere dei media e il loro uso, e sulla condizione di spettatori passivi e deresponsabilizzati in cui sempre di più si rischia di scivolare.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Un'esperienza indelebile

Stupor Mundi a Catania

di Michele Sambin

All’inizio di settembre mi è accaduto di vivere una di quelle esperienze che lasciano il segno, un segno di bellezza indelebile.

Stupor Mundi, dedicato a Federico II, è uno spettacolo che abbiamo realizzato in funzione di un luogo straordinario: i bastioni del Castello Maniace di Ortigia.

Franco Laera lo scorso inverno mi ha chiesto di pensare ad un evento speciale da portare a Siracusa per Ortigia Festival.

Da tempo, preso atto della difficoltà di far circolare i nostri spettacoli, ciò che fa muovere la nostra creatività è la messa in scena di eventi che nascono in funzione di luoghi non pensati per accogliere teatro.

Quando in marzo ho fatto un salto a Ortigia e soprattutto quando ho varcato la porta del Castello Maniace, mi sono reso conto di trovarmi in un luogo straordinario che concretizzava in architettura il pensiero del suo geniale artefice, Federico II.

Uno spazio perfetto per la modalità di lavoro teatrale che ultimamente vado realizzando con Pierangela e i miei giovani compagni di lavoro: quadri sonori di breve durata dislocati in punti diversi di uno spazio. Gli spettatori visitano il luogo visitando i quadri sonori.

TABLEAU SONNANT

Con il termine tableau sonnant cerco di dare un’immagine verbale ad una particolare forma di comunicazione artistica che utilizza sincronicamente diversi linguaggi.

Il tableau, quadro, è una superficie circoscritta da una cornice dentro cui sta l’immagine. Il supporto è la materia reale o virtuale su cui le immagini vengono fermate.

Il quadro non ha un tempo di fruizione definito. Esiste al di là dell’autore che l’ha creato e resiste nel tempo malgrado l’assenza dello sguardo che lo contempla.

Ma quando al termina tableau si aggiunge la parola vivant immediatamente scatta la sua diversa relazione con il tempo e con lo spettatore, con la memoria e lo sguardo.

Il tableau vivant esiste solo nel tempo e vive solo della diretta relazione con chi lo sta guardando.

La memoria di chi ha visto diventa così il particolare supporto su cui le immagini si fissano.

Il tableau si stacca dalla dimensione atemporale per entrare nell’arte che contempla il tempo e la condivisione: l’arte della scena, il teatro. E diventa vivant perché costituito da esseri viventi che interagiscono tra loro avendo come compito la creazione di un’immagine. Un immagine che evolve nel tempo senza necessariamente avere uno sviluppo narrativo ma che si rivolge piuttosto all’immaginario, alla costruzione di ciò che non appartiene alla realtà che ci porta verso un universo visionario.

Per un gioco di assonanza , ma soprattutto per meglio definire ciò che facciamo, vivant diventa sonnant.

Tableau sonnant: in definitiva un quadro vivente che suona. Una particolare forma di teatro-musica.

Un ennesimo tentativo di definire con le parole ciò che spiega benissimo la scena attraverso i corpi, la musica, il video, la pittura, producendo un inestricabile sistema di segni capace di generare visioni emotive.

Tutto ciò che produciamo in scena è tassativamente live. Nulla è preregistrato. Tutto è leggero, si crea e si distrugge davanti agli spettatori materializzandosi in pochi istanti per poi svanire lasciando traccia solo nella loro memoria.

In Ortigia un'altra opera di incredibile forza suggestiva mi colpisce. E’ un quadro di Caravaggio che ritrae il seppellimento di Santa Lucia. La grande tela è occupata dalle figure nella parte inferiore mentre i due terzi superiori fanno intravedere un luogo scuro, un muro di mattoni, vi si scorge un arco. Il luogo in cui Caravaggio ambienta la scena è il castello Maniace. Non ne sono sicuro ma così a me piace pensare.

Rientro a Padova carico di suggestioni e di immagini impresse nella memoria e rubate dalla mia telecamerina.

Da questo momento, come innamorato, non penso ad altro se non a Federico al suo castello a Santa Lucia a Caravaggio ma anche al mercato del pesce agli edifici di Ortigia, al mare e con Pierangela mi metto a studiare, con i musicisti a suonare.

Suonare è per me il modo più immediato di tradurre le emozioni, studiare arricchisce la conoscenza , ma spesso è anche conferma alle intuizioni inconsce.

La musica quindi come punto di partenza, come punto di contatto con il pensiero che non ancora si concretizza in materia, ma contemporaneamente è necessario dipingere, creare immagini video, pensare ad oggetti e costruirli, trovare parole e soluzioni tecniche, tenere creativamente sotto controllo suggestioni e tradurle allo stesso tempo in linguaggi di natura diversa. Un pensiero unico che si materializza, senza frammentarsi, in segni diversi. Questo è sempre stato il nostro modo di creare. Agire sincronicamente sulla pluralità dei linguaggi.

Nulla di nuovo se penso alla capacità inverosimile di Federico di contenere ed esprimersi nei campi più diversi non solo dell’arte, ma della scienza, della politica, delle lingue, della giustizia, della guerra, della caccia, dell’amore… Lui sì sapeva essere interdisciplinare!!

Il luogo e i personaggi che l’hanno abitato ci suggeriscono tali e tante suggestioni sovrapposte che sembra impossibile tradurle in un tempo cronologicamente corretto. La soluzione è lavorare su un idea di tempo stratificato.

Stupor mundi è un lavoro sul tempo.

Si procede secondo un’asse temporale che attraversa le diverse epoche senza rispettarne l’ordine cronologico anzi procedendo per accostamenti analogici o per contrasti. Come se il tempo che attraversa lo spettacolo non possedesse né una forma circolare, né lineare, bensì stratificata. Come se il tempo fosse composto di tante pelli sovrapposte il cui ordine non procede dalla più antica e profonda alla più contemporanea e superficiale bensì si sfogliasse come in un sogno in cui il prima e il dopo hanno un valore totalmente autonomo.

…è un lavoro sullo spazio

Il linguaggio espressivo di Stupor Mundi è mobile composito e stratificato come il tempo di cui tratta e si serve della spazializzazione dei suoni, di interventi pittorici immateriali creati e distrutti in tempo reale, dei corpi intrecciati allo strumento musicale dei performer, di un uso della luce come segno prima ancora che come pura illuminazione…

Lo spettatore-visitatore è invitato a compiere un viaggio nello spazio e nel tempo: si trova a dover far convivere all’interno della propria visione: parole arcaiche e suoni contemporanei, iconografie del passato con supporti tecnologici moderni e lo fa gradualmente, trovandosi a poco a poco dentro l’opera stessa a stretto contatto con i suoi stessi artefici.

…un lavoro sulla visione

La vista, l’occhio, la direzione degli sguardi, la linea tra punti di vista che si incrociano materialmente tra loro, sono una delle suggestioni su cui Stupor Mundi fonda la sua essenza. Lo sguardo stesso dello spettatore che da lontano si fa prossimo all’opera ed è continuamente spinto verso punti di fuga sempre diversi, è argomento di creazione.

Lo sguardo verso l’alto, dall’alto verso il basso, che cerca di vedere in lontananza, che si trova a contemplare da vicino, che sfugge e si fa catturare, che si perde in labirinti architettonici e si ritrova seguendo un filo visionario…

A grandi linee ecco il percorso fisico dello spettatore:

Ha ha inizio nella parte alta del Bastione e prosegue poi inoltrandosi nella punta verso il mare.

Successivamente affacciandosi dall’alto verso il basso attraverso la balaustra di pietra, ha una sguardo distaccato e ampio sulle visioni che prendono vita al di sotto, in un susseguirsi di simboli e segni appartenenti a differenti vicende e realizzati con un montaggio video ”stratificato”.

Solo in seguito attraversando un passaggio architettonicamente simbolico quale il tunnel inclinato verso il basso, finirà per trovarsi di fronte alla vita, dentro le cose, senza più diaframma a stretto contatto con la materia scenica.

Sette quadri sonori

Quadro primo: bandiere

Da punti diversi del bastione avvicinamento visivo e sonoro di quattro musicisti-guerrieri con strumenti amplificati (violoncello, basso, tastiera, percussioni) il cui suono esce dalle casse acustiche che gli stessi musicisti portano sulle spalle.

Si vedono anche in lontananza grazie alle bandiere (alte 4 metri) su cui vengono proiettati e disegnati in tempo reale segni luminosi e simboli colorati.

quadro secondo: domande

Due figure femminili camminando sopra il muro cantano raggiungendo il punto più vicino al mare, qui

ripropongono musicalmente i quesiti che Federico II pose a Michele Scoto: spiegaci l’edificio della terra….

Una terza figura dirige i loro movimenti sincroni con ampi gesti; volta la schiena agli spettatori e ha di fronte a sé il mare: in realtà dirige il mare.

Quadro terzo: pozzo

Gli spettatori si affacciano alla balaustra per osservare dall’alto una scena video/suono che si svolge a piano terra. La proiezione occupa tutto il pavimento e investe quattro musicisti che entrano ed escono dalla stessa, mentre il simbolo imperiale (croce su sfera) sale tracciando una sorta di piramide attraverso la tensione di quattro elastici.

L’immagine video e composta da sovrapposizioni stratificate di iconografie dell’epoca, miei disegni, immagini particolari di lotta e di amore.

Quadro quarto: colapesce

Tra terzo e quarto quadro gli spettatori compiono un lungo percorso che li porta al piano terreno. Durante il tragitto una voce che si diffonde nell’aria racconta loro la storia di Colapesce. Giunti a destinazione

assistono ad una scena astratta che si svolge sotto due archi tra i quali sono tesi elastici rossi che muovendosi tracciano traiettorie misteriose.

Gli elastici si trasformano in onde del mare. Appare Colapesce che canta la sua storia accompagnandosi al mandolino.

Quadro quinto: dell’amore e della musica (violon d’Ingres)

Sotto i due archi adiacenti si svolge una particolare scena di rapporto virtuale tra una donna sulla cui schiena nuda viene proiettato il violoncello, lo stesso che un uomo, nella stanza simmetrica a fianco, suona con passione…

Quadro sesto: istinto e cultura (Squarcione)

dal fondo della sequenza architettonica di archi in prospettiva, si avvicina al pubblico una figura femminile il cui corpo è coperto da un violoncello di pelliccia.

I suoni prodotti percuotendo le corde si sommano attraverso un digital delay.

Sincronicamente ai suoni sulla parete che sormonta la porta dei graffi visivi (computer digital painting) svelano l’immagine del quadro di Caravaggio: il sepellimento di santa Lucia.

Quadro settimo: Caravaggio

l’ultima scena torna a svolgersi sotto i due archi.

Tutti i performer ricompongono simbolicamente la scena raffigurata nel quadro di Caravaggio.

La scena ripresa da una telecamera viene rimandata in diretta in retroproiezione su una grande tela bianca sulla quale con rapidi segni pittorici viene reinterpretata l’immagine di Santa Lucia.

Il quadro della Santa viene issato e portato in processione da un corteo in cui si mescolano attori e spettatori.

Con questo progetto in luglio siamo pronti a scendere a Siracusa. Alcune peripezie di carattere economico fanno paventare la cancellazione dell’ Ortigia festival. Per noi sono giorni di panico. Poi si trova una soluzione e il festival viene rinviato a Settembre, ad inaugurarlo c’è Dario Fo.

Così partiamo in 12 in un clima di affiatato entusiasmo e inizia per noi un’avventura di rara bellezza. Ortigia e il Festival sono ospitali, ma ancor più ospitale è Federico. Attraverso la Sovraintendenza ci viene data la possibilità di abitare il suo Castello praticamente giorno e notte. E’ per noi un grande privilegio. Durante l’allestimento e le prove la luna piena, il vento fresco, il suono del mare, ci accompagnano così come ci sentiamo accompagnati dallo spirito federiciano. Nelle pause stare sdraiati sulle pietre, in silenzio contemplare il cielo stellato e ascoltare i suoni della natura è già uno spettacolo.

Ciò che era stato immaginato costruito e provato nel nostro teatro a Padova sposa ora perfettamente gli spazi per cui era stato pensato e che i miei compagni avevano potuto vedere solo attraverso le piante e le immagini video.

Arriva il giorno dell’anteprima, poi la prima e non c’è nessuna tensione, tutto scivola liscio, lo spettacolo funziona, gli spettatori capiscono e apprezzano c’è il passa parola e l’ultima sera per accontentare le richieste replichiamo lo spettacolo per tre volte di seguito.

Il pubblico è curioso e ben disposto a farsi coinvolgere da un linguaggio teatrale che cerca forme di comunicazione non tradizionali.

La felicità del teatro

Sandro Lombardi, Gli anni felici. Realtà e memoria nel lavoro dell’attore, Garzanti

di Andrea Balzola

Gli anni felici di Sandro Lombardi è un appassionato e appassionante viaggio autobiografico nella geografia reale, artistica e interiore di uno dei maggiori attori italiani contemporanei. Una figura per certi aspetti unica nel nostro panorama teatrale, per rigore di percorso nell’ambito del teatro di ricerca dagli anni Settanta a oggi, per la straordinaria intensità e modulazione delle sue interpretazioni (memorabili in particolare i suoi cimenti testoriani), per la densità della sua formazione culturale e per la sua maschera naturale, quasi un archetipo del volto dell’attore (così emblematicamente ritratto dalla fotografia di copertina di Marcello Norberth). Dai primi anni Settanta Lombardi crea con Federico Tiezzi e Marion D’Amburgo (nome d’arte di Loriana Nappini) un sodalizio artistico tra i più fecondi e duraturi della nuova scena italiana: la compagnia Il Carrozzone, che poi diventa negli anni Ottanta i Magazzini Criminali e che prosegue tuttora come compagnia Lombardi-Tiezzi (dal 2000). Questo nucleo storico, che vedrà la collaborazione di molti attori, autori e musicisti di primo livello, sarà tra gli artefici della stagione più radicalmente innovativa del teatro italiano, avviata dalla precedente generazione dei Barba, Bene, De Berardinis, Quartucci e Ronconi e culminata appunto negli anni Ottanta con un riconoscimento internazionale.

Nel volume, Lombardi ripercorre la formazione artistica personale e di gruppo, rivelandone gli aspetti meno noti dei procedimenti creativi, delle metodologie attoriali e drammaturgiche e rievoca quella costellazione intima di luoghi, di riferimenti, di relazioni che costituiscono poi il nutrimento esistenziale di una poetica. Così, gli affreschi aretini di Piero della Francesca, le visioni di Simone Martini o la forza drammatica di Caravaggio, visti attraverso il filtro interpretativo di Roberto Longhi, maestro di Lombardi (ma anche di Pasolini), o la metafora poetica di Mario Luzi, si mescolano con i paesaggi metafisici e dechirichiani di Roma, la pittura di paesaggio o il paesaggio pittorico delle colline toscane, le suggestioni musicali mitteleuropee della scuola viennese, le terre solari nordafricane poeticamente rivissute mediante Rimbaud, Genet o le suggestioni «magiche» di un amico eccentrico e geniale come Juan Román. Questo fitto intreccio di riferimenti non è solo un destino esistenziale, rivela anche una consapevole attitudine alle «contaminazioni» che hanno caratterizzato un tratto importante della pratica teatrale degli anni Settanta e Ottanta, dove l’incrocio libero – autentico, non modaiolo – dei linguaggi ha prodotto inediti coaguli creativi. Lombardi, oltrepassando senza soluzione di continuità le soglie dei generi e delle cronologie artistiche, ci comunica nuove visioni per sentimenti che sono antichi, atemporali, e che perciò rifuggono dall’ottusa contrapposizione fra tradizione e innovazione, fra cultura e ispirazione, fra nostalgia e ricerca... L’apertura mentale e un’instancabile curiosità intellettuale sono i presupposti della sensibilità evolutiva dell’arte, capace nel caso di Lombardi – elemento raro nelle autobiografie degli attori – di «cogliere gli aspetti di verità umane, professionali, esistenziali, aldilà degli schieramenti» (p. 292). Per quanto oggi ci siano ormai distanze storiche dalle correnti della nuova scena di fine Novecento (teatro-immagine, post-avanguardia, terzo teatro, etc.) che aiutano a coglierne virtù e limiti con maggiore obbiettività, è bello ritrovare protagonisti tanto diversi come il Living, Grotowski, Barba, Bene, Ronconi, Wilson accomunati in una stima che non li confonde e non li celebra formalmente ma che ne riconosce le personalità decisive e i contributi fondamentali.

La scrittura di Lombardi ha la capacità di mettere sulla pagina personaggi, situazioni ed eventi, come li mettesse in scena. Riesce a testimoniare una stagione e un mondo attraverso piccoli frammenti emblematici, illuminati da uno sguardo che è insieme preciso ed evocativo, ironico e affettuoso, penetrante e delicato, in certi casi commovente (come nel ricordo di Marisa Fabbri), dove l’elemento professionale si mescola in modo inestricabile all’esperienza vissuta, perché, come volevano i progenitori romantici e il gran maestro Antonin Artaud (a cui i Magazzini dedicano uno dei loro spettacoli più importanti, nel 1987), non c’è separazione possibile tra arte e vita, essendo entrambe un unico crogiolo di «sangue, carne e spirito, soffio e grido». Citando Macchia, Lombardi ricorda che per Artaud la recitazione è «una forma di interiorizzazione dell’anima, una sorta di preghiera, un modo per espellere il male da sé» (p. 73).

Il libro di Lombardi non ha, e non cerca, il carattere esplicito di quella preziosa tradizione del «manuale dell’attore» che va da Diderot a Dario Fo, ma, quasi in punta di piedi, riflette profondamente sul lavoro dell’attore, rivelando le difficoltà, le pratiche e i mutamenti nell’affrontare le diverse sfide che diversi autori e diversi contesti impongono, soprattutto nell’ambito sperimentale della «scrittura scenica» (termine coniato e promosso in Italia da Bartolucci e Bene), dove si richiede un’autoformazione dell’attore a tutto campo, una vocazione a divenire regista di un proprio metodo, esploratore di nuove modalità interpretative ed espressive. Elaborando una rigorosa auto-analisi del processo interpretativo, l’attore toscano ci dà l’opportunità di scoprire dall’interno il maturare di una sintesi originale tra rigore e abbandono:

«L’interpretazione è il risultato di una quantità di piccole soluzioni parziali che si accumulano. Il fine cui tendere è naturalmente l’identificazione con un certo testo (che non è l’immedesimazione con un personaggio ma la relazione personale con una struttura di parole), l’equilibrio tra l’annullamento di sé in quello e la sua trasformazione in una forma da riempire con il proprio io. Ci vuole l’amore, naturalmente, con cui si cercherà di aderire a un ritmo, a una realtà scenica, a una sostanza verbale... in un processo di identificazione in cui l’attore troverà tanta più libertà quanto più strette e rigide saranno le maglie che si imporrà. In questo consiste il lavoro di drammaturgia degli attori: nel processo con cui fanno coincidere, dissimulandoli l’un l’altro, il piano della loro drammaturgia personale con quello dell’interpretazione del testo.» (pp. 200-201)

Sulla base di questi principi generali, frutto appunto di una riflessione innestata sull’esperienza e non di una precettistica, Lombardi focalizza i diversi passaggi della sua metodologia interpretativa: l’addestramento della memoria; l’analisi della struttura logica del testo; l’analisi metrica per rendere percepibili gli accenti, esplicitandone la dimensione «musicale», fino a individuare zone di variazione ritmica, in base alla prevalenza di gruppi di vocali o consonanti; l’esercizio di ricollegare le immagini astratte del testo alla memoria personale, quindi a esperienze reali e conoscenze dirette; infine l’affrontare le difficoltà facendole emergere e lasciando lavorare la sfera inconscia. La memoria stessa è sostanza vivente in costante metamorfosi, a cui attingere come nutrimento creativo (come suggeriva la «reviviscenza» di Stanislavskij). Questa dimensione di «abbandono» necessario dell’attore, dopo un rigoroso studio analitico e metrico, per cogliere la chiave più intima del testo, è raggiungibile anche operando consapevolmente nello stato intermedio tra la veglia e il sonno, nelle forme della meditazione, del training vocale o di pratiche psico-coreografiche come la danza euritmica steineriana. In questa prospettiva, il lavoro dell’attore tende «non solo alla mèta di un buon risultato ma alla conquista della comprensione di sé» (p. 205). In ogni caso, avverte Lombardi, si tratta di «un percorso senza fine» e l’apprendimento delle tecniche è condizione necessaria, ma non sufficiente: «Non credo che si possa costruire un metodo a partire da un insieme di tecniche» (p. 294), una volta interiorizzata e dominata una tecnica ci sono due strade, o quella di fossilizzarsi, trasformando la forma artistica (che è per sua natura trasformazione) in una formula, in maniera, oppure quella di sentirsi liberi di cercare nuove strade. E qui l’incertezza e la precarietà sono condizioni positive di apertura percettiva e di libertà creativa: «L’attore non può non conoscere il valore della passività e della distrazione, del rapimento, di quella sospensione della volontà che permette l’ascolto delle voci interiori e dei fantasmi». Il viaggio dell’attore toscano introduce e conduce il lettore nella genealogia artistica del sodalizio Lombardi-Tiezzi (facendo quindi anche luce sulla sofisticata e poliedrica identità registica di Federico Tiezzi), per poi immergersi nella cronaca di quella grande sfida interpretativa che è stata la messinscena delle opere di Testori: Edipus, i Tre Lai: Erodiàs, Cleopatràs, Mater Strangosciàs (a Lombardi e Tiezzi va anche il merito di aver scoperto e portato al pubblico quest’ultimo inedito capolavoro dello scrittore lombardo), e il più recente Ambleto (dove duetta con un bravissimo Massimo Verdastro). Una sfida vinta, a partire dall’Edipus, con una scelta drammaturgica di riduzione del testo che privilegia la mescolanza degli opposti: l’elemento tragico e lo sberleffo grottesco, il metateatro e il racconto mitico, l’intreccio di accenti plebei e sublimi; con una ricerca sulla musicalità del dialetto lombardo reinventato da Testori (nel quale l’attore riconosce «una lingua vera» per il teatro) e sull’intreccio dinamico tra recitazione e canto (uno studio coadiuvato dal metodo di Francesca Della Monica); con una messinscena dell’attore nella maschera del «guitto lunare», protagonista di un solitario avanspettacolo, metateatrale e metafisico. Con Testori, Lombardi raggiunge una straordinaria simbiosi artistica tra ricchezza della parola e della recitazione, realizzando un capolavoro dell’interpretazione contemporanea. E proprio in questo sdoppiamento di un attore che indossa la maschera di un attore noi riconosciamo la rarissima arte dell’Attore Metafisico. Colui che «concentrato nella distrazione e attivo nella passività» recita per i vivi, ma anche per i morti e gli invisibili, accompagnato da Hermes, dio messaggero tra dei e uomini, guida nell’aldilà, protettore dei maghi, degli artisti, dei viaggiatori e dei ladri, e tutte queste categorie insieme fanno l’artista vero, che è anche «ladro», in virtù della sua capacità di ascoltare e di osservare, quindi di rubare alla realtà e all’immaginazione le loro verità. E poi ricordare... raccontando il consumarsi del tempo della realtà nell’atemporalità della scena, che è luogo mitico, confine tra mondi:

«Sempre più spesso mi capita di provare la sensazione di espormi, quando sono in scena, non solo al pubblico che mi è di fronte ma anche agli assenti, ai morti, ai fantasmi con i quali è così difficile mettersi in comunione nel tempo quotidiano... – e con cui sembra invece di stabilire un contatto diretto e fecondo dalla dimensione sospesa dell’atto teatrale.» (p. 16)

Quel che sarei andato a dire al convegno delle Buone Pratiche se non mi fossi ammalato: una premessa teorica, 6 nodi concreti e 1 conclusione po-etica

Nuovi appunti per uno «stabile corsaro»

di Marco Martinelli

PREMESSA TEORICA

Senza teoria, meglio non partire neanche. La teoria è chiaroveggenza. La teoria nasce dall’impulso imperioso alla conoscenza, impulso che si fa parola, lo scalciare al buio che si fa disegno.

Nel ‘91 ci siamo trasformati da compagnia in Teatro Stabile, da Teatro delle Albe in Ravenna Teatro (senza perdere le Albe, cuore della trasformazione): da allora i nostri atti sono stati orientati da una accensione teorica, quella dello "stabile corsaro". Depositata nell’ossimoro, la "teoria" va intesa qui nel senso etimologico della parola, ovvero "sguardo", "visione". Non un sistema di concetti già ordinati e incasellati l’uno nell’altro, non un ricettario di idee preconfezionate, ma uno sguardo affamato gettato nel profondo, nel buio, in quello che "non è ancora". Un pensiero-sentimento riguardo alla compagnia come cellula aperta, generativa, una forma a spirale capace di crescere in se stessa allargandosi in nuove, infinite spire.

La visione dello "stabile corsaro" nasceva da una interrogazione chiara: può un'istituzione teatrale (piccola o grande che sia) comportarsi in modo alternativo, praticare logiche eretiche, battere bandiera "corsara"? Può concepire il proprio lavoro in termini radicali, innovativi, rivoluzionari, e non impiegatizi? (Intendo qui l’abusato termine di "rivoluzione" nel senso profondo di "trasformazione", un processo psichico che impegna fino in fondo la persona, non come sterile moda, inseguimento obbligatorio del nuovo, della "tendenza"). E quindi, giocando sull'ossimoro (la figura retorica che unisce due termini contraddittori), può uno "stabile" andare "di corsa", evitando il pericolo di restare fermo e impantanato nella palude dei mestieranti e della noia? Può il costruirsi di un stabile porsi come gesto d’arte, politico, politttttttico?

E’ evidente che la domanda non ci suonava oziosa, che non si trattava di inventarsi un espediente retorico, di nascondersi dietro un esorcismo verbale (cattiva pratica italica, dove è sufficiente rinominare cose vecchie con nomi nuovi per rilanciarle sul mercato della politica e della cultura come squillanti novità, quando in realtà puzzano di cadavere). La domanda era, e resta a tutt’oggi, seria e impegnativa, esige risposte quotidiane sul versante della riflessione come su quello delle pratiche. Può un’istituzione lavorare anche per il proprio disfacimento (intendendo per "disfacimento" non un processo autodistruttivo, ma il combattere in se stessi le croste rugginose dell’età che avanza e del potere che cresce)? Può quindi essere tale disfacimento, il disfare il mondo, il disfare se stessi giorno dopo giorno, una pratica che contribuisce all’edificazione? Secondo il patafisico paradosso di Padre Ubu: "Non avremo demolito tutto se non demoliremo anche le rovine! Ora, non vedo altro modo se non di equilibrarle una sull’altra e farne una bella fila di costruzioni in perfetto ordine."

13 anni di lavoro e di "corsa" ci hanno dimostrato che sì, si può. E che si potrà ancora meglio, in futuro, facendo tesoro del cammino percorso. E ci hanno insegnato come la prassi quotidiana sia una feroce maestra, capace, se si resta fedeli all’impulso iniziale, di illuminare, amplificare, sorprendere. Di come il sapere teatrale, la turbolenza dionisiaca, possano essere al tempo stesso veleno e farmaco per l’istituzione che li ospita.

E siccome, seguendo San Giacomo e la sua epistola eversiva, riteniamo che le "opere" (come lui le chiama: vogliamo dire le "buone pratiche"?) siano fondamentali per certificare la fede, per renderla "evidente", senza le quali la fede è solo un nulla ipocrita e altisonante, poniamo all’attenzione della riflessione collettiva sette punti, sei nodi concreti e una conclusione po-etica, attorno ai quali si è svolto il lavoro in questi tredici anni, nodi che hanno irrobustito la "visione", in alcuni casi l’hanno fatta vacillare, in altri invece l’hanno illuminata e trasfigurata.

6 NODI E 1 CONCLUSIONE

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

PRIMO L'impegno diretto degli artisti nel pericolo.

Se gli artisti di uno Stabile pensano "solo" ai loro spettacoli, non si può neanche iniziare a ragionare in termini di "stabile corsaro". Qui c’è una vigliaccheria che andrebbe rifiutata fin dall’inizio. Intendo qualcosa di molto concreto, di ore e ore, di tempo, di patimento dedicato a tutto ciò che non è la costruzione dell’opera, ma la costruzione di un’opera più ampia, di cui la prima è come la punta dell’iceberg rispetto all’iceberg stesso. Aut-aut: o gli artisti, registi e attori etc., identificano scommessa artistica e scommessa politica, passione etica e passione estetica, o "sentono" che i volti, le vite che crescono attorno al proprio teatro sono una irrinunciabile gaia scienza (la gaiezza dell’essere "poli-s", ovvero "molti"), o trovano un sentimento d’arte in tutto ciò che altri definirebbero, con un metro di puzza sotto al naso, "sociale", o rifiutano come falsa e mistificante la separazione tra il regno dell’arte e delle "forme" e il regno del reale e delle persone, o richiedono di essere "tutti in tutto", e non delegano (fatta salva, è ovvio, una "naturale" distinzione, ma non separazione, di ruoli) ai propri organizzatori il Senso profondo dell’organizzazione, oppure tutto è vano: è evidente che solo a partire da questo sentimento di interezza si può cominciare a costruire uno stabile corsaro. Artisti, organizzatori, tecnici, tutti imbarcati in un’avventura collettiva che tiene insieme arte e vita, la costruzione di un mondo "possibile".

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

SECONDO La non-scuola

Metto subito qui la non-scuola, perché è il caso più clamoroso, per quel che ci riguarda, la prova, la conseguenza più evidente della necessità del punto primo, e di come esso possa fruttare. La non-scuola ci ha insegnato che non si tratta di fare i laboratori nelle scuole come un "dovere" secondario, qualcosa che "s'ha da fare" per far felice l'Amministrazione comunale, o per riempire i periodi in cui non si gira. La non-scuola è stata, è un'esperienza "bruciante" prima di tutto per noi che ne siamo le guide. Il lavoro con gli adolescenti mantiene alta la temperatura dionisiaca dell’incontro, di quel Dioniso senza il quale (i Greci lo sapevano bene) può esistere tutto ma non il teatro. La non-scuola come azione d’arte, rigenerante in primo luogo per chi ha vent’anni di lavoro sulle spalle, prima che per chi vent’anni di vita non li ha ancora. E’ nell’ incontro di generazioni e di visioni che il teatro si rinnova. E anche qui, in maniera lampante, concretezza e visionarietà non sono separabili. Ed è un lavoro che poi "ritorna", è ritornato anche negli spettacoli, basti pensare che senza l'invenzione della non-scuola non ci sarebbero stati I Polacchi e l'onda palotina. E al di là dei palotini che sono poi cresciuti come attori nel gruppo, e guide della non-scuola, basti pensare alle migliaia di adolescenti che si sono avvicinati al teatro, di cui sono stati anno dopo anno la nuova platea, esigente e critica.

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

TERZO Il lavoro su due teatri: due occhi vedono meglio di uno

Fin dall’inizio, 1991, in rapporto con l’Amministrazione comunale, si è deciso di lavorare sui due teatri della città. Il Rasi è diventato il luogo delle Albe, la fucina del nuovo, all’Alighieri abbiamo diretto la stagione cosiddetta "di prosa". Qui abbiamo ragionato, come nei "nodi" precedenti, seguendo una logica di unità, e non di separazione. Perché la "prosa", per respirare, abbisogna del pungolo della "poesia", perché come ricordava Bateson, "due occhi vedono meglio di uno". Certo nuovo teatro è morto, sta morendo, per asfissia, rinchiuso nel proprio ghetto. Meglio litigare! Meglio affrontarli gli abbonati che ritengono scandaloso immettere nella stagione dell’Alighieri il Teatrino Clandestino (ma quegli abbonati avevano già problemi, a metà degli anni ’90, con Carmelo Bene e Leo de Berardinis, ricordiamocelo!) accanto alla Mariangela Melato, sapendo che tali "scandali" sono necessari, sapendo che un teatro che crea inciampo è un teatro vivo. E’ evidente che tale alchimia va pensata con gradualità, e le presenze "corsare" (dal Clandestino ai Magazzini, da Celestini alle Albe stesse) vanno pensate anno dopo anno come pungoli a intermittenza, non come la logica portante della stagione, logica però che deve attestarsi su valori alti, voglio dire, un conto è portare Orsini e Herlitzka e Isa Danieli, un conto è cedere la stagione all’immondizia commercial-televisiva che c’è in giro. In questo modo, il raccordo tra la "prosa" e le mille attività del cantiere Rasi, può portare (nel tempo: l’impazienza sacrosanta dei corsari deve avere nella pazienza la sua arma quotidiana) i due teatri a lavorare per un unico disegno di cultura teatrale. Non sempre ci abbiamo preso, stiamo tuttora imparando, ma ci sembra che la direzione sia quella giusta.

Salmagundi (foto di Enrico Fedrigoli).

QUARTO La tentazione degli scambi