L'editoriale di ateatro 73

E se ci dessimo alle buone pratiche?

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and1

Le Buone Pratiche il 6 novembre a Milano

Una banca delle idee per il teatro italiano: perché ci dovete essere (e come fare per esserci)

di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and2

Gli Stabili danno i numeri

In margine al Libro Bianco presentato a Genova

di Franco D'Ippolito

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and4

Verso le buone pratiche?

L'intervento all'incontro di Napoli

di Adriano Gallina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and5

La festa e l'utopia

Diario dal Festival d'Avignon (parte prima)

di Erica Magris

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and9

Il teatro e lo «Spirito della terra»

Un festival etno-ecologico per scoprire la Siberia e le periferie del teatro russo

di Mimma Gallina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and10

The Grammelot Professor

Il teatro epico di Dario Fo e Franca Rame nelle classi di italiano in Nord America

di Walter Valeri [Harvard University]

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and40

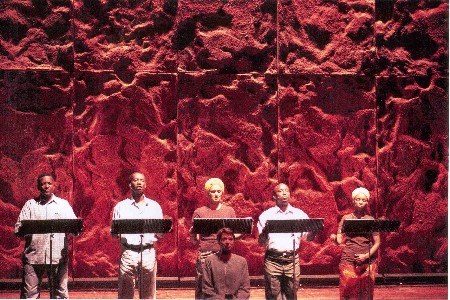

Le recensioni di "ateatro": IX Crescita per la Tragedia Endogonidia di Romeo Castellucci

Per Uovo performing arts festival

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and50

A Torino la terza edizione del Malafestival

Il programma

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and73

Al Pacino è Shylock nel film di Michael Radford

Alla Biennale di Venezia e nel Bardofilm database

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and81

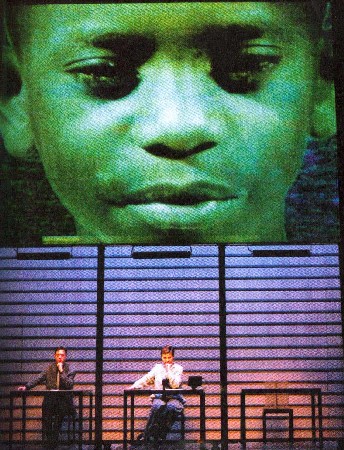

Italy for Rwanda 1994-2004

Un progetto per capire, per non dimenticare

La tournée italiana di Rwanda 94, lo spettacolo di Jacques Delcuvellerie

di Italy for Rwanda

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and82

Il Festival del Ticino si apre ai nuovi progetti

Nasce la sezione "Lavori in corso"

di Festival del Ticino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and83

Il nuovo numero di "Prove di drammaturgia"

Il teatro di narrazione: una nuova performance epica?

di Redazione "Prove di drammaturgia"

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and83

La quinta edizione dei Teatri delle diversità

A Cartoceto il 9 e 10 ottobre

di Teatri delle diversità

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and85

E' scomparso Giovanni Raboni

Poeta, scrittore, critico e autore teatrale

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and86

Maria Giovanna Elmi sarà il nuovo presidente dello Stabile del Friuli-Venezia Giulia

La nomina di competenza del Comune

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and87

Nasce IRIS, l'associazione sud-europea per la creazione contemporanea

Raccoglie 55 teatri e festival di Francia, Italia, Spagna e Portogallo

di IRIS

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and88

Il forum IETM a Milano dal 17 al 21 novembre

ateatro parteciperà al forum

di IETM

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and89

Fritz Kater autore tedesco dell´anno per il 2004

Secondo il referendum di «Theater Heute»

di Charlotte Menin

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and90

Ancora polemiche per lo Stabile del Veneto

I Ds divisi sulla proroga del mandato a De Fusco

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro73.htm#73and91

|

L'editoriale di ateatro 73

E se ci dessimo alle buone pratiche?

di Redazione ateatro |

Attesa, attesissima, arriva la convocazione per le Buone Pratiche. Ci vedremo il 6 novembre alla Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano per una giornata che si preannuncia intensa e interessante (ci sarà persino il buffet...).

In ateatro73 trovate tutte le informazioni necessarie: contiamo naturalmente sul vostro contributo e sulla vostra partecipazione. Se non siamo stati chiari, se avete qualche dubbio, se volete darci qualche consiglio, siamo a vostra disposizione.

Nel numero ci sono anche alcuni spunti di riflessione che possono essere utili nella preparazione dell’incontro.

Ma in questo ateatro73 si parla anche d’altro, di molto altro. Per esempio due strepitose ateatro girls ci raccontano i loro festival estivi: Erica Magris è andata a gironzolare nel padre di tutti i festival, quello di Avignone, e ci ha regalato il suo diario; più esotica, Mimma «Strogoff» Gallina si è spinta fino al cuore della Siberia, là dove nessuno di noi si era mai sognato di avventurarsi, per il festival etno-etnologico di Abakan.

Dagli Stati Uniti, Walter Valeri ci raccontano che laggiù usano i testi di Dario Fo per insegnare l’italiano.

E ancora notizie notizie notizie, spesso gustose e golose.

|

Le Buone Pratiche il 6 novembre a Milano

Una banca delle idee per il teatro italiano: perché ci dovete essere (e come fare per esserci)

di Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino |

Ideazione e (dis)organizzazione Franco D'Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino

Sabato 6 novembre

Milano, Civica Scuola d'Arte Drammatica «Paolo Grassi»

via Salasco 4

dalle 10 alle 18.30

PREMESSA: ISTRUZIONI PER L’USO

L’incontro si terrà in dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Verrà articolato in sessioni, condotte da un moderatore, con brevi relazioni (max 10 minuti, con rigido rispetto dei tempi) che illustrino le Buone Pratiche.

Abbiamo previsto un «coffee break» e un «lunch break» sul posto (l'iniziativa è autofinanziata: portate qualche euro, per favore, altrimenti niente caffè né focaccine al prosciutto...).

Se venite verso le 9,30 vi guardate meglio i documenti preparatori, che verranno esposti il loco.

Ringraziamo di tutto cuore la Civica Scuola d'Arte Drammatica «Paolo Grassi» per l'ospitalità.

LE BUONE PRATICHE

In ateatro71 abbiamo lanciato l'iniziativa «Le Buone Pratiche. Una banca delle idee per il teatro italiano». L'iniziativa si muove nella scia degli incontri Nuovo Teatro Vecchie Istituzioni e ne riprende alcuni aspetti.

Ci sono stati parecchi riscontri al nostro documento, abbiamo lavorato e ora passiamo alla fase esecutiva.

Che cosa intendiamo per Buona Pratica?

Per noi una Buona Pratica è una iniziativa o un metodo di lavoro che considerate efficace e utile (o che ha avuto successo in passato) e che pensate possa e debba essere riprodotto da altri;

oppure un progetto che vi sembra possa essere utile ad altre realtà che operano nel campo del teatro (per esempio società di servizi o reti).

Insomma, non si tratta di dire: «Guarda come sono stato bravo a fare questa cosa» (siete tutti bravissimi, lo sappiamo), ma: «Adesso ti spiego come ho fatto questa cosa bella & utile che ho imparato a fare io, così lo potrai fare anche tu, a casa tua (e magari potremo farla insieme)».

Non si tratta di illustrare i vostri progetti (interessantissimi, ne siamo sicuri), ma di dire: «Ho fatto» (o anche «Ho in mente di fare») «questa cosa con te e per te/per noi. Ti spiego qual è l'obiettivo del progetto, come funziona e perché deve interessare anche te».

Come procediamo per illustrare con chiarezza le nostre Buone Pratiche?

L'incontro è ovviamente aperto a tutti. Quello che invece chiediamo a chi voglia presentare una relazione (insomma, a chi voglia raccontarci la sua Buona Pratica) è di inviare all'indirizzo mail info@ateatro.it entro il 25 ottobre prossimo una breve scheda (circa 4000 battute) che illustri - appunto - la vostra Buona Pratica: in che cosa consiste, perché è utile, quali sono gli elementi «riproducibili» - e magari quelli da non riprodurre.

Ci interessa sapere in cosa consiste, ma soprattutto il metodo, le forme di finanziamento: insomma vi chiediamo di essere molto concreti, magari facendo anche qualche cifra.

Quando parliamo di «Banca delle Idee», sappiamo che possono esserci idee, anche molto buone, che non è stato possibile realizzare. Non vi chiediamo di raccontare i sogni nel cassetto, ma SE avete dei progetti concretamente strutturati (scopo, metodo, finanziamenti), che ritenete utile condividere, o che forse qualcuno o voi stessi potreste realizzare altrove, mandateceli pure!

L'insieme di queste schede confluirà nella Banca delle Idee, consultabile da tutti sul sito www.ateatro.it

Vorremmo che l'incontro fosse davvero utile. Per questo abbiamo pensato a una giornata intera di lavoro, con una griglia tematica di riferimento, per sollecitare il vostro apporto.

I temi che abbiamo individuato saranno precisati meglio da relazioni introduttive (non troppo prolisse!), anche alla luce dei materiali pervenuti e da qualche intervento che ci riserviamo noi stessi di sollecitare.

Sollecitiamo anche la presenza di OSSERVATORI: artisti, autori, critici, rappresentanti istituzionali, direttori di teatri, festival, circuiti (alcuni ci hanno già garantito che ci saranno).

Per ora (ma non escludiamo che le vostre proposte disarticolino un po' lo schema), riteniamo di poter raccogliere le Buone Pratiche (e le idee e i progetti) secondo i seguenti nuclei tematici. Le esemplificazioni riguardano pratiche/interventi che ci sono già state segnalate o che abbiamo sollecitato. Ma attenzione! questo non vuol dire che siano le più importanti (o le sole).

1. MODELLI DI PRODUZIONE, DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE, DI GESTIONE DELLE IMPRESE TEATRALI

Si è parlato molto di razionalizzazioni e fusioni, che sono tra l’altro incoraggiate dalle recenti normative. Ma ci sono fusioni - temporanee o definitive - davvero riuscite?

Rimescolare le carte nella formazione delle compagnie integrando personalità e artisti diversi (per stile, generazione etc.) può essere una buona pratica: come nasce e può essere gestita?

Parliamo dell'efficacia dei «bandi» e delle diverse forme di selezione dei giovani e delle nuove realtà - dopo anni di verifiche - e del sostegno produttivo attraverso l’esame di «corti» (il metodo usato per esempio dal Premio Scenario) o «progetti».

Ma siamo certi che su questo argomento ci sono molte pratiche da raccontare.

2. MODELLI DI DISTRIBUZIONE, DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE DEGLI SPAZI

Si tende a ignorare, a livello nazionale il funzionamento di alcuni «microcircuiti» e di qualche teatro comunale che si è «reinventato».

Sarà utile analizzare lo spazio, la funzione e i modi di fare teatro nei Centri Sociali: ci sono ricerche e progetti concreti.

Ci interessa capire come all'interno di realtà istituzionali (Stabili, circuiti) può esserci davvero spazio per un teatro giovane, per un rinnovamento del linguaggio teatrale e per il ricambio generazionale.

Nella periferia delle grandi città - da Milano a Napoli - si stanno creando di fatto reti di teatri, con progetti di programmazione: analizziamo in concreto l'avvio di queste esperienze.

Ma ancora: ci sono esperienze funzionanti (esportabili) di gestione comuni di spazi? pratiche di «residenza» da cui si possa imparare?

3. MODELLI E TECNICHE DI FINANZIAMENTO E DI AUTOFINANZIAMENTO

Funziona l'«azionariato popolare» lanciato per finanziare alcune produzioni?

Acquistare il proprio teatro/spazio: come autofinanziarsi, quali vantaggi può portare.

Ma su questo tema ci interessano anche pratiche molto specifiche: avete scoperto una tecnica miracolosa per convincere gli sponsor? Riuscite a finanziare una sala teatrale (o un festival) con altre pratiche? Gestione di bar e locali, corsi e seminari, noleggi di materiale o di spazi possono tappare qualche buco: ma con quali regole e in che rapporto con l’attività «creativa»?

4. ASSOCIAZIONI DI COMPAGNIE, RETI E SERVIZI COMUNI

Area 06 a Roma, Faq a Milano: in cosa consistono queste associazioni tra compagnie? Hanno funzionato? Il modello è migliorabile ed esportabile?

E’ possibile pensare a società di servizi (e centri di servizi) che possano diminuire i costi di alcune funzioni (per esempio ufficio stampa, fornitura materiali tecnici o servizi)?

C'è qualche idea per razionalizzare e rendere più economico l'uso delle sale prove? O per mettere in comune attrezzature nei periodi fermi?

Ma in questi mesi sono state lanciate altre forme di associazione, come l’Associazione Luz (sul versante della produzione cinematografica) e Iris (sul versante delle relazioni internazionali).

5. NONSOLOTEATRO: IL CONFRONTO E LA CONTAMINAZIONE

Che rapporto può esistere tra il teatro e la radio e la televisione? Internet e i nuovi canali tematici possono offrire una nuova opportunità?

E’ possibile pensare a sale polivalenti in cui il teatro sia solo una parte dell’offerta (accanto a musica, cinema, eccetera).

E’ possibile che il teatro «invada» in qualche modo gli spazi museali - magari evidenziando il rapporto con le arti visive?

6. TUTTO QUELLO CHE MANCA

Certamente ci direte che abbiamo dimenticato molte cose fondamentali, importantissime: per esempio la FORMAZIONE, gli SCAMBI INTERNAZIONALI, il SUD e le AREE DISAGIATE, la PROMOZIONE e il MARKETING, l’INFORMAZIONE e la CRITICA, il RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI...

Non ce li siamo dimenticati! Ci interessano tutte le Buone Pratiche (nell'accezione di cui sopra) ci interessa. Dunque ne avete in mente qualcuna, fatecelo sapere.

IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Prima dell'incontro contiamo di mettere sul sito www.ateatro.it un programma articolato, con l'elenco degli interventi e i nomi degli osservatori che ci hanno garantito la loro presenza.

Potete (dovete...) anche segnalare la vostra adesione e partecipazione utilizzando il forum Nuovo Teatro Vecchie Istituzioni.

Come sempre attendiamo idee, suggerimenti, obiezioni, consigli, sconsigli (il sito e i forum sono a dispo). Se volete approfondire, nell'archivio di ateatro, trovate altro materiali, riflessioni, relazioni, e quant'altro.

E aggiorneremo via via il sito con ulteriori informazioni, materiali e contributi alla discussione.

|

Gli Stabili danno i numeri

In margine al Libro Bianco presentato a Genova

di Franco D'Ippolito |

In attesa di futuri approfondimenti qualititativi e di contestualizzazioni critiche, che vadano aldilà dei pur utili e importanti dati quantitativi del Libro Bianco dei Teatri Stabili Pubblici (presentato a Genova dal Presidente dell’Antad Luca De Fusco lo scorso 21 settembre), alcune riflessioni si impongono. La dimostrazione data "di essere quantitativamente la spina dorsale del teatro italiano" richiede un approfondimento critico di cui non vi è ancora traccia nelle dichiarazioni di De Fusco: può bastare fare tutta quell’attività, avere tutti quei teatri, dare occupazione a tutti quei lavoratori per motivare e sostanziare il ruolo "pubblico" dei 16 Stabili italiani a cui sono destinate (in proporzione al numero dei soggetti) le maggiori risorse statali, regionali e degli Enti Locali, in termini di strutture e di finanziamenti? Ci saremmo anche attesi, avendo scelto di pubblicare un "libro bianco" (dal Dizionario dell’Enciclopedia di Repubblica: "raccolta di documenti e testimonianze per denunciare all’opinione pubblica un grave problema sociale…"), una qualche autocritica per gli errori e i ritardi, artistici e organizzativi accumulati soprattutto negli ultimi difficili anni del teatro italiano e che i più sinceri hanno più volte pubblicamente riconosciuto (per esempio con un po’ di coraggio si sarebbe potuto affrontare dall’interno il delicatissimo tema del rapporto fra rappresentanze politiche dei Consigli di Amministrazione e responsabilità di gestione delle direzioni, di cui le cronache degli anni anni hanno testimoniato le anomalie).

Il "libro bianco" è costituito da 49 pagine di nomi e numeri (riferiti all’attività 2003) privi di alcun commento. Alcuni numeri mi hanno comunque colpito.

GLI SPETTATORI: complessivamente alle recite di proprie produzioni partecipa il 52,5% del totale degli spettatori nei 77 teatri e spazi gestiti dagli Stabili pubblici. Il dato appare subito nel suo valore complessivo importante e significativo, salvo poi riscontrare che nella metà degli stabili che si collocano al di sotto di quella media vi sono quasi tutti gli stabili più importanti: Piccolo di Milano (32,7%), Teatro Stabile di Torino (35,7%), Stabile del Veneto (39%), Teatro di Roma e Metastasio di Prato (44%), Centro Teatrale Bresciano e Emilia Romagna Teatro (44,5%), Stabile dell’Umbria (45%). Infine una vera e propria curiosità: perché il Piccolo ed il Biondo forniscono ancora dati quantitativi sull’affluenza del pubblico nelle proprie sale nel 2003 "approssimativi"?

I LAVORATORI: fra registi e collaboratori artistici del regista, attori, tecnici ed impiegati gli Stabili pubblici impegnano 3.492 lavoratori dello spettacolo per 263.651 giornate lavorative complessive. Mi ha colpito il dato "astratto" (ma significativo credo) di una media di 75,5 giornate per unità lavorativa, scarsi tre mesi di lavoro (al netto del 10% dei lavoratori fissi, la media scende a soli due mesi di lavoro). Dai dati "astratti" della media delle giornate lavorative che i singoli Teatri Stabili hanno dichiarato nel 2003, possiamo rilevare come la forbice relativa alla stabilità media dei lavoratori sia amplissima, dalle 27 giornate (un mese di lavoro) del Metastasio di Prato alle 136 giornate (cinque mesi di lavoro) dello Stabile di Genova. Sempre nel dettaglio dei dati forniti da ogni Stabile, mi sembra anomalo e degno di riflessione critica quello relativo al numero di impiegati fissi e stagionali dello Stabile del Veneto, ben 85 su 156 lavoratori complessivamente impegnati nel 2003 (il 54,5%), a fronte di un rapporto che in tutti gli altri teatri stabili va dal 4% sul totale dei lavoratori dello Stabile di Bolzano al 30% dello Stabile d’Abruzzo. Qualche perplessità inoltre suscita il dato relativo al numero di giornate lavorative globali del Centro Teatrale Bresciano (4.266) e del Teatro Metastasio di Prato (4.060): la normativa ministeriale vigente dispone per i Teatri stabili ad iniziativa pubblica la effettuazione annua di almeno cinquemila giornate lavorative (art 11 DM 27.02.2003): si tratta di un erronea indicazione del "libro bianco"? Così come erronea potrebbe essere anche l’indicazione del numero di recite di produzione programmate nel 2003 dallo Stabile del Veneto (126) a fronte dello stesso articolo della normativa ministeriale che ne prevede almeno centotrenta.

Fra curiosità e riflessioni riponiamo il "libro bianco" tra i fogli statistici e aspettiamo che la Commissione ministeriale decida a fine settembre quanti dei soldi spesi in questi 9 mesi e di quelli impegnati contrattualmente nei 3 mesi che restano del 2004, sulla base di un progetto preventivo presentato a settembre 2003, troveranno copertura nella sovvenzione ministeriale. Un modo migliore per non entrare nel merito dei progetti presentati e mettere ancor di più in braghe di tela il teatro italiano non potevano inventarselo.

|

Verso le buone pratiche?

L'intervento all'incontro di Napoli

di Adriano Gallina |

Devo dire che mi ha molto stimolato l’intervento di Franco D’Ippolito. Noi in questi giorni abbiamo avuto occasione di chiacchierare un po’ ma non avevamo concordato in maniera dettagliata i nostri interventi. Devo dire che – ma non ne dubitavo – da un lato apprezzo molto la concordanza della stragrande maggioranza delle cose che ha detto con quelle che andrò dicendo; in secondo luogo Franco mi pare finire – ovviamente con alcune sovrapposizioni – dove in qualche maniera inizia il mio tema, il mio intervento.

Devo fare alcune premesse, che mi sembrano importanti. La prima è sottolineare nuovamente la natura di questo incontro, già evidenziata da Lello Serao ma che mi pare necessaria: non si tratta cioè di un convegno nel quale vengono esposte delle "tesi congressuali". Semplicemente sono stati chiamati degli organizzatori a formulare idee e riflessioni da leggere, lo devo dire con molta chiarezza, in chiave largamente dubitativa e quindi realmente aperte al dibattito; spesso anzi – è questa un’altra caratteristica che ritengo fondamentale dell’incontro – anche avanzate in maniera piuttosto "brutale": per una volta forse abbiamo la possibilità di non trovarci in un contesto di difesa corporativa di un esistente a-priori da sostenere e giustificare di fronte all’istituzione, ma di poter realmente mettere in gioco pratiche e dubbi di un mondo che – se pure nominalmente condivide una koiné generale o generica – è nella realtà dei fatti molto più frammentato e frastagliato al proprio interno di quanto non amiamo pensare o far pensare. Nelle nostre chiacchiere di corridoio in queste situazioni la reale unità del nostro mondo spesso mostra il metallo che sta sotto la vernice della facciata: credo di conseguenza siano questi i contesti in cui le cose si possono dire con una certa franchezza della quale mi scuso all’inizio ma che ritengo sia fondamentalmente doverosa.

Il tema che mi è stato assegnato e che mi interessava di più affrontare è il tema del mercato per il nuovo teatro, laddove per "nuovo teatro" – in linea con le denominazioni ministeriali che rischiano di diventare in realtà delle prescrizioni ministeriali – faccio riferimento al settore dell’innovazione teatrale e quindi genericamente all’area del teatro ragazzi e del teatro di ricerca e sperimentazione: sapendo che gran parte di quanto dirò – anche se io provengo e lavoro nell’ambito del teatro ragazzi – è in larga misura forse più applicabile al settore del teatro di ricerca (nel quale da qualche anno opero in maniera più continuativa in termini di programmazione) perché ritengo che, sia pure con questa koinè che ho esplicitato all’inizio, esistano fondamentali differenze storiche fra i due settori, di collegamento con il pubblico e con l’ente locale, che non possono essere assolutamente essere poste fra parentesi all’insegna di una generica univocità artistica, di modi di produzione, di metodologie o di orientamenti culturali. Nel senso che indiscutibilmente, sia pure in una fase caratterizzata da una notevole contrazione e flessione, il teatro ragazzi ha di fronte a sé una dimensione di mercato più consistente di quanto non avvenga tendenzialmente per quella che genericamente possiamo chiamare "ricerca". Diciamo quindi che le cose che dirò in linea di massima non saranno differenziate, nel senso che non introdurrò ogni volta le determinazioni d’oggetto, ma saranno più marcatamente riferite al teatro di ricerca.

Un’altra premessa fondamentale che vorrei fare è la seguente. Uno degli argomenti che inevitabilmente affronterò anch’io - e che però mi pare monopolizzino in maniera ossessiva e a volte quasi condizionante le nostre possibilità di immaginazione artistica ed organizzativa – è il tema dell’interlocuzione con il soggetto istituzionale a tutti i livelli: che sia il Ministero, che siano le Regioni, che sia l’ETI che siano gli Enti Locali territoriali, il problema in tutti questi casi è sempre quello della relazione di un mondo, una classe di operatori ed imprese, con un interlocutore istituzionale. Esiste però un altro ambito di discorso, che io ritengo essenziale e che a volte nella difficile relazione di dialogo o di conflitto che c’è per esempio fra le compagnie e le stabilità acquista una primaria importanza: quello della reale pratica organizzativa del nostro mondo, delle scelte e dei percorsi economici, vocazionali reali e concreti. Un tema che non ha un’importanza minore: anzi in molti casi io credo possa essere nel suo effettivo farsi, nella sua effettiva prassi, un elemento fondamentale anche per porsi in maniera più significativa in relazione con l’interlocutore istituzionale.

Il versante della politica – i temi dell’allocazione delle risorse, la vertenza sul valore reale del FUS, tutto l’ambito del complesso, confuso e cristallizzato passaggio Stato/Regioni – è evidentemente essenziale ed è quello, dicevo, che assorbe la gran parte del nostro tempo e del nostro interesse. La mia sensazione è oggi – e in questo mi allineo con l’area degli economisti più disincantati, non necessariamente a matrice neoliberista anzi molto spesso di scuola keynesiana – che il dato che dobbiamo avere ben presente (ed è il motivo per cui il tema del mercato acquista oggi un’importanza centrale) è che è totalmente inutile credere o sperare che nuove amministrazioni più illuminate di quella che sta demolendo questo paese possano in qualche maniera invertire in tempi rapidi, o anche sulla durata medio-lunga, l’andamento del FUS ed in generale dei finanziamenti sullo spettacolo. Cioè il quadro è questo, fondamentalmente, la coperta è questa. Il problema non è quindi continuamente e parossisticamente chiedere l’estensione di questa coperta, in una sorta di ecumenismo che non vede la realtà dei fatti, ma semmai porre continuamente – l’hanno detto Franco con riferimento all’ETI e Lello in relazione ai circuiti – il problema politico dell’allocazione delle risorse, cioè di come le risorse vengono ripartite e di cosa si intende per contribuzione alle attività culturali ed in particolare al teatro. Il problema della "coperta corta" implica un orientamento politico più generale relativo alle visioni alternative del sistema del Welfare e alla sua considerazione. In questo io ritengo che – nonostante le irritazioni che pare abbia suscitato a Bologna – sia un nostro potenziale alleato il Prof. Trimarchi (che io ritengo attualmente una delle teste più lucide, e certamente più dei teatranti, rispetto alle visioni sulle prospettive possibili di sviluppo del nostro mondo) nel suo sostenere il fatto che il teatro, la contribuzione al teatro, possa essere considerata come una necessità per il reale progresso del paese, per il futuro del paese. Il fatto quindi che la spesa per il teatro non venga considerata appunto come una spesa ma come un reale investimento che prima o poi torna.

Da questo punto di vista – ce lo siamo detto e ripetuto rispetto all’ETI e ai circuiti – la questione consiste nel porre continuamente al centro dei nostri discorsi, quasi a norma fondamentale dalla quale discendano le nostre pratiche (e io credo in fondo anche le nostre scelte politiche in senso più generale), il tema della ratio, del senso e della funzionalizzazione dell’intervento pubblico sul teatro. Finché ci limiteremo al contrario a giustificare investimenti a pioggia senza entrare in valutazioni che inevitabilmente condurranno il conflitto all’interno del nostro stesso mondo, ed in particolare dell’AGIS, noi non faremo politica per l’innovazione teatrale. Fin quando noi ammetteremo pacificamente - dimenticandoci per esempio di ciò che fu il progetto "Aree disagiate" – che l’ETI possa oggi definire programmi di sostegno al "teatro privato di qualità" e nel contempo esaurire le sue risorse nel progetto francese o nella gestione diretta dei suoi teatri senza assolvere minimamente alle funzioni ad esso istituzionalmente definite(1), noi non faremo attività politica ma ci limiteremo solamente ogni volta, in maniera un po’ corporativa e francamente inutile, a sostenere nei fatti una "notte in cui tutte le vacche sono nere". Dobbiamo cioè iniziare, in maniera molto rigorosa e anche brutale, a definire i contorni del nostro mondo e a sottolineare il fatto che il teatro non è uno ma è molti, che il teatro d’innovazione è "altro" rispetto a molto altro teatro (non si tratta qui – non necessariamente - di determinazioni qualitative, ma di rischio e di valenza culturale).

Porre quindi in continuazione il problema della logica dell’intervento pubblico: con intransigenza, ma anche con la disponibilità - nel momento in cui si chiede equità e rigore nell'applicazione delle regole e dei parametri - a mettere in gioco la qualità in un contesto in cui il sistema deve essere rivisto, per riporre al centro dell'osservazione pubblica anche le rendite di posizione sedimentate e consolidate. (2) Io credo cioè che il sistema possa essere sbloccato e disingessato solamente se noi siamo disposti di principio - a periodi triennali, o anche sul medio/lungo periodo - a sottoporci (domani c’è uno spettacolo su Kant, quindi consentitemi la citazione) ad una sorta di "critica della ragione", di "tribunale della ragione", e a mettere in discussione le nostre qualità, i nostri numeri e le nostre rendite di posizione. Se così non è, il sistema è bloccato strutturalmente, non c'è possibilità di cambiamento. Le variazioni possono andare solo nella direzione di un impossibile allargamento della coperta: e se le nostre rendite di posizione sono ingiustificabili sul versante della qualità e del reale lavoro (e io ritengo che molto spesso purtroppo questo sia, anche all'interno dell’innovazione come giustamente diceva Franco) noi saremo complici di un ingessamento e di una mancanza di prospettive che alla fine opererà anche contro noi stessi.

Vorrei aggiungere altre due o tre premesse sgradevoli. Detto questo, e detto che l'istanza fondamentale è quella di porre al centro della riflessione e della pratica politica - dell'interlocuzione anche territoriale con gli enti locali, con le regioni - il tema del senso dell'investimento pubblico, esistono però alcune osservazioni che a mio avviso dobbiamo tener presente e che devono costituire una sorta di esame di realtà anche per noi.

Io non credo che questo tema possa essere facilmente recepito: il problema dell’interlocuzione istituzionale è essenzialmente quello della "sordità" dell'ascoltatore, cioè del suo orientamento politico complessivo; della necessità "conservativa", in larga misura persino giustificabile, del mondo della politica – di qualunque parte – di non creare terremoti all'interno dei sistemi che gestisce, di mantenere quanto più possibile lo status quo anche a costo della conservazione di grandi sovrastrutture di iniquità. E questo non avverrà facilmente a meno che il mondo del teatro d'arte non riesca a trovare interlocutori reali che ne riconoscano, condividano e comprendano l'importanza: in quel palazzo lì, cioè nel palazzo e nei palazzi della politica.

Ma devo aggiungere subito, in secondo luogo, che non credo però che questo riconoscimento sia automaticamente implicito in questa o in quella parte politica. (3) Non lo è: questa o quella parte politica può avere orientamenti differenti rispetto ad una visione complessiva del welfare, cioè della spesa in generale per il pubblico ed in particolare per la cultura, ma non nel merito delle attività teatrali. Un qualunque interlocutore politico che non sia strettamente competente di teatro, per quanto aperto alla cultura in senso generico, non riuscirà mai a discriminare fra il nuovo teatro, il teatro privato di intrattenimento, il teatro ragazzi (normalmente considerato puro servizio funzionalizzato allo svago dei bambini) ecc.

Non illudiamoci, dunque, che tutto questo possa avvenire nel momento in cui ci fosse un - tanto auspicato per altri versi - cambiamento di direzione politica.

Il terzo punto - sgradevolissimo, ma necessario da affrontare una buona volta – è che io ritengo impossibile e sempre più evidentemente inutile pensare che una significativa vertenza in queste direzioni che sto cercando di definire, di individuare, possa nascere o essere condotta dall'interno dell'A.G.I.S. Cioè l'A.G.I.S. non è più il palazzo deputato alla vertenza per il teatro d'arte. L'AGIS in quanto tale può fare genericamente le vertenze che chiamo "à la Francesconi" (4) : noi non possiamo pensare di poter marciare su una linea di difesa del teatro d’arte insieme alle stesse persone che quel teatro, nella prassi quotidiana e al di là della genericità delle richieste e delle petizioni di principio sull'investimento pubblico, ostacolano e avversano quotidianamente.

Infine - pongo la questione in forma dubitativa, ma ritengo che in un contesto di grande franchezza, quale questo, vada comunque posta - io non credo più che una prospettiva genericamente corporativa o di settore, basata su una specie di autoreferenzialità autoinclusiva del nostro mondo (5) sia sensata: non è più sensata. Abbiamo all'interno del nostro mondo così auto-definito una quantità di dislivelli e di disomogeneità qualitative talmente clamorosa che la vecchia formula, che tante volte ci siamo ripetuti, della "quantità che riflette la qualità" o dei "parametri quantitativi indice dei parametri qualitativi" deve essere ampiamente relativizzata: ancor più nel momento in cui poi, nelle nostre litanie di corridoio, quello stesso mondo che noi in teoria dovremmo andare a difendere sindacalmente di fronte alle istituzioni lo definiamo fra noi "imbarazzante", "scandaloso", "filodrammatico" e chi più ne ha più ne metta. E questo valga – è un dato di questi giorni - anche (e ancor più) di fronte a compagnie finanziatissime e con numeri certo "sospetti" ma più che decorosi, almeno formalmente.

E allora, anche in relazione alla questione AGIS che ho posto in precedenza: io credo che se – non necessariamente in termini formalizzati – non facciamo un serio esame della possibilità di individuare fra noi delle affinità, delle forme di "scelta tra affini"; se non riusciamo ad introdurre delle forme di selezione e riconoscimento fondate strutturalmente (perché rimane vera a priori la domanda "chi selezionerà i selezionatori?") sull'assunzione della parzialità del giudizio estetico ed artistico (in base alla quale ci si sceglie fra simili, che si riuniscono non per categoria ma per riconoscimento), io temo che quando un giorno andremo dalle istituzioni a chiedere di assistere ai nostri spettacoli rischieremo degli autogol clamorosi. Mettiamocelo in testa, lo diceva giustamente anche Franco: non possiamo continuare a difendere - anche internamente al settore dell'innovazione - tutti in maniera indifferenziata. Ed esistono valutazioni che non si riflettono e non sono inquadrabili nelle analisi quantitative ma che sono giustificabili solo in chiave qualitativa (6) : io credo che quest’approccio sia molto difficile da sostenere e da portare avanti, ma credo altresì che sia sempre più necessario. Perché la questione investe anche il senso profondo del nostro lavoro. Difendere a-priori una categoria, sostenerne acriticamente una qualità che è tale solamente nelle dichiarazioni di principio e nei sempre più rari nuclei di reale eccellenza del nostro mondo, rischia di vanificare anche profondamente il senso culturale del nostro lavoro.

Pongo tutto questo in chiave problematica: ma io non credo che noi potremo andare sensatamente dalle istituzioni a rivendicare un qualsivoglia primato di eccellenza, o una qualsivoglia patente di innovazione, finché andremo avanti con questo modello acritico in base al quale – direbbe Secchioni - "spuntano a grappoli i poeti".

Quest’ultima annotazione mi consente di uscire dall'ambito della politica in senso ampio e di entrare un po’ più nel merito del tema del mercato.

In questa prospettiva, relativa all'orientamento sul Welfare ed in generale al FUS, il mercato acquista una primaria importanza perché diventa l'unica sorgente di autonomia possibile delle imprese. Un mercato che ha, è stato evidenziato a più riprese, delle dinamiche di sclerotizzazione assolutamente clamorose e che è in larga misura ingessato e che però è strutturalmente costituito sul giro. Non esiste un sistema di stabilità in Italia. E anche laddove le stabilità, come evidenziava Franco, hanno "fatto sistema" (in particolare nel caso delle stabilità pubbliche ma io credo anche in buona misura nel caso delle stabilità private), si tratta comunque di una sorta di sistema entropizzato, che mantiene le energie all'interno del proprio circuito economico in un circolo vizioso di circuitazione.

Il mercato però come dicevamo rappresenta una possibilità di autonomia delle imprese e di emancipazione dai tanti meccanismi di dipendenza dal sistema del finanziamento pubblico. Anche in questo mi viene in soccorso Trimarchi, nelle pagine in cui mostra i possibili elementi di relatività del vecchio "Teorema di Baumol" secondo cui in un mercato a stagnazione strutturale quale è quello dello spettacolo dal vivo la necessità dell'intervento pubblico è ineludibile. In realtà esiste, è visibile, l'esperienza virtuosa di tante compagnie, di tante strutture che non vivono di sovvenzioni statali e che riescono comunque a mantenere equilibri di bilancio ed economie non quantitativamente stratosferiche in valore assoluto ma caratterizzate da una sanissima composizione interna: ad evidenziare che probabilmente scelte economicamente, organizzativamente e produttivamente giocate su un mix essenziale fra scelta d'arte e razionalità è probabilmente possibile.

Il che non esclude, ovviamente, tutto ciò che ho detto prima, cioè che il fondamento di larga parte del nostro lavoro politico deve essere la vertenza per il riconoscimento del teatro d'arte: ma in un contesto di difficilissima interlocuzione ed incisività su quel versante allora bisogna capire cosa sia possibile fare su questo secondo versante, quello dell’autonomia. E qui il tema non è più quello della politica istituzionale ma quello delle "buone pratiche" di cui parlava Franco, cioè della prassi organizzativa e di come il nostro mondo - in particolare attraverso le stabilità di innovazione che pure avevano la funzione di diventare la "dorsale" del teatro di innovazione italiano - non sia riuscito in realtà in alcun modo, secondo il mio parere, a diventare sistema, a realizzare esattamente questo tipo di funzione. (7)

Nate con l'intento di costituire l’ossatura della circuitazione a livello nazionale, le stabilità della ricerca non hanno creato sul fronte della produzione, se non in alcuni casi sporadici, nessuno snodo di eccellenza, vanificando in larga misura la possibilità di fare sistema al proprio interno. (8)

Se sul fronte produttivo il dato è questo, sul fronte organizzativo c'era forse la possibilità - che è stata totalmente disattesa - di andare realmente a creare un sistema di rete fra poli di programmazione. Non è stato fatto. Questo è evidentissimo: è evidente nell'ambito del teatro ragazzi, che pure aveva un maggior attivismo maggiore per quanto riguardava le stabilità, ed è sempre più evidente – e con sempre maggiore accelerazione anche nell'ambito della ricerca - il fatto che le compagnie stanno imparando a costruirsi reti possibili da sole. Questo quadro di stabilità diffusa è un quadro che non nasce perché le compagnie "ce l'hanno su con i centri", come spesso sembra dai nostri discorsi, ma perché i centri hanno lasciato, in questa ipotetica rete, tante e tali maglie vuote di possibilità di intervento, di declinazione coerente delle proprie vocazioni e di lavoro reale sul territorio che le compagnie per forza di cose hanno dovuto assumere il compito di assolvere funzioni di servizio, spesso addirittura socio-assistenziale-ricreativo-culturale in senso generico sui propri territori. (9)

E questo è il quadro che noi abbiamo di fronte adesso, che sta crescendo sempre di più e che va a denotare un sistema che in realtà è strutturato a maglie molto più fitte di quanto pensiamo, perché i bacini di programmazione curati dalle compagnie in relazione con l'ente locale sono tantissimi.

Ma il problema non è solo questo. Il problema consiste - nell'ambito di una valutazione del mercato – nel cercare di capire come questo "sistema", in realtà, così com’è strutturato in quanto tale non sia un sistema. Non lo è in senso "moriniano" (10) , non c'è interrelazione fra gli elementi o i poli: si tratta fondamentalmente di un aggregato non-organizzato, sostanzialmente privo di reali flussi operativi o comunicazionali.

Elementi di sistema divengono invece possibili, secondo me, nel momento in cui vengano praticate politiche volte al tentativo di trasformare questo quadro in un reale circuito alternativo. Pratiche che stavano per altro all'origine del movimento del decentramento degli anni ‘70 che – ovviamente con tutte le dovute differenze – nasceva in un contesto simile, con un ente locale che evidentemente rispondeva molto di più alle sollecitazioni culturali ma con una altrettanto forte necessità di costruirsi il proprio mercato e andarlo a dissodare nei territori. Era veramente quella la prassi organizzativa delle compagnie in quegli anni.

Trasformare questo mercato in un mercato sostenibile: da un lato, come giustamente diceva Franco, tramite una razionalizzazione del lavoro delle compagnie anche sul versante produttivo (per esempio aggirando la sindrome di Baumol mediante l’introduzione di tecnologie che sostituiscano il capitale variabile all'interno della "merce/spettacolo", riducendone i costi); in relazione a questo, occorre anche sottolineare la necessità che le compagnie si rendano conto di essere nella stessa barca economica di un sistema, adeguando le proprie scelte produttive alla sua consistenza reale, alle reali possibilità di coevoluzione con un'area dell'esercizio che ha limitate potenzialità economiche, senza sacrificare quindi le propria possibilità di lavoro e di vita ad un’iperuranica ricerca artistica, che è sicuramente legittima ma che altrettanto legittimamente rappresenta un suicidio (e non un omicidio degli "operatori assassini", come sostenevano Fanny & Alexander in una loro recente lettera apparsa sul "ateatro"). Un’osservazione che evidenzia la necessità della ridefinizione di un patto di coevoluzione fra mondo dell'esercizio, mondo della programmazione e mondo delle compagnie. "Coevoluzione" è esattamente il rapporto che c'è tra l'organismo e l'ambiente: tanto si modifica l'ambiente tanto si modifica in adattamento l'organismo. Se ci sono sistemi separati dal punto di vista fisico-biologico, uno dei due necessariamente perde vitalità o comunque cessa qualsiasi sistema di flusso di dialogo possibile.

Un'altra area di confronto secondo me fondamentale per la difesa del mercato, questo lo dico in particolare per il teatro ragazzi ma anche per la ricerca, é una riflessione seria sulla necessità di difendere i repertori: noi ci siamo sempre accodati, vuoi per pressione degli insegnanti (per quanto riguarda il teatro ragazzi) vuoi per una scriteriata frenesia di novità; ci siamo sempre impegnati, al di là degli obblighi ministeriali, in produzioni annuali (fra l'altro basate spesso sulla necessità della "copertura" di fasce di età piuttosto che su vocazioni, scelte reali o urgenze artistiche) che hanno fatto sì che una caratteristica teoricamente strutturale del mondo del teatro e della produzione dell'ambito del teatro ragazzi - cioè la ricerca, che ha bisogno di tempo - in realtà sia sacrificata, e secondo me si vede negli esiti, alla necessità di una produzione a ritmi serrati perché il mercato vuole questo: ma i bambini escono da scuola! Questo non ce lo siamo mai chiesti: io non ho capito perché non posso tenere uno stesso spettacolo in repertorio dieci anni, ma non perché mi piace tenerlo lì ma perché ha possibilità reali di distribuzione. Uno spettacolo di teatro ragazzi oggi muore dopo due stagioni (forse perché le maestre lo hanno già visto).

La difesa di questo dato, badate, non è solo una difesa economica ma è una difesa qualitativa: se io fra una produzione e l'altra mi tengo la possibilità di fare ricerca in vista del nuovo spettacolo, ricerca seria, laboratori con i bambini, la vecchia ripresa della relazione col destinatario, io qualifico il mio lavoro e un intero settore. Se io considero il teatro ragazzi alla sola stregua di un mercato, allora il mio lavoro diviene puro servizio e divengono legittime, ahimè, a quel punto le confuse percezioni degli assessori che non riescono più a discriminare fra la compagnia amatoriale, che non paga i contributi ENPALS e si dà a 200 euro, e la compagnia professionale, che paga i contributi e ha dei costi reali, ha forse una qualità più alta ma rischia comunque di essere sempre più indistinguibile rispetto a quell'altra cosa.

Un'altra proposta/domanda che volevo porre, infine, si basa su una pratica che sto sperimentando in questi giorni, non tanto su spinta mia quanto su richiesta da parte delle compagnie: nell'ipotesi di rilanciare un circuito alternativo, di fare sistema in maniera reale, quasi formalizzata - personalmente credo molto nella formalizzazione - non è proprio possibile, vista l’ampia sovrapponibilità di molti dei nostri cartelloni, creare realmente una razionalizzazione di circuito in base alla quale, in tempi anticipati, i teatri (ed in particolare io penso a quelli a lunga tenitura delle aree metropolitane, perché rappresentano uno snodo non economico ma solo promozionale per le compagnie), si mandano fra loro una circolare in cui pongono in rete idee sugli spettacoli, discutono le rispettive scelte nel tentativo di creare un sistema di scala che razionalizzi piazze ed economie, riduca i costi ed aumenti la visibilità delle compagnie?

Io credo che questo sia possibile ed è una modalità relazionale ed organizzativa che, nella prassi delle scelte, può realmente facilitare la scoperta di un mercato sostenibile per le compagnie. Se io devo ospitare per esempio una compagnia pugliese a Milano, per due settimane, con un garantito da fame (perché questo posso offrire), sento che è quasi un’esigenza etica – e che mi previene, fra l’altro, la necessità dello psichiatra - cercare di trovare a quella compagnia altre repliche sul territorio, cercare di tentare direttamente o ponendomi in relazione con altri programmatori simili, o con cui ho affinità estetiche e di area. Quando in questo periodo dell'anno conduco le trattative con i gruppi mi sento davvero male: perché, per un verso, ho una quantità rilevante di vincoli economici e, nel contempo e per altro verso, mi rendo conto che se lo snodo promozionale che io posso offrire a Milano è sicuramente abbastanza rilevante sulla città di Milano per le compagnie, a volte, rappresenta o può rappresentare la vita.

Ora: io credo che noi abbiamo, per un fatto di declinazione reale nella prassi delle nostre vocazioni, due obblighi fondamentali: da un lato l'obbligo di effettuare scelte coerenti con il mandato che in maniera prescrittiva ci è stato dato dal Ministero, cioè l'obbligo di stare attenti all'innovazione e di non appiattirci sulla logica dell'intrattenimento e della gestione del tempo libero, o su cartelloni giocati quasi essenzialmente sull'autoprogrammazione e quindi su un modello di stabilità parossistico e che toglie conseguentemente mercato alle compagnie; da un altro lato, io credo che faccia parte della nostra funzione il cercare di dare alle compagnie quanto più promozione e quanti più servizi è possibile.

E in questo senso allora forse le stabilità di innovazione – in collegamento virtuoso e di coevoluzione con i gruppi e soprattutto con l’area della stabilità diffusa – possono divenire sistema e costituire realmente circuito. Visto che i circuiti, che pure dovrebbero, non lo fanno - e questa è materia di battaglia politica - dobbiamo costruire noi il sostegno all'innovazione e alla promozione. E uno dei modi possibili è il coordinamento organizzativo, formalizzato e centralizzato o meno; quella razionalizzazione che dovrebbe rappresentare un dovere per le nostre imprese, perché crea economie - in uscita come in entrata – e al contempo rappresenta la declinazione coerente di funzioni istituzionali e culturali della nostra area.

Entro questi limiti, e cioè con la creazione di meccanismi di circuitazione e di coordinamento giocati sulla scelta fra affini, giocati sulla relazione con le compagnie, sul declinare coerentemente le proprie vocazioni e sul relazionarsi da pari con le cosiddette stabilità leggere (o compagnie stabili, o enti teatrali territoriali, chiamiamoli come vogliamo), io credo che si possa allora rfestituire una profonda dignità - da verificare sul campo e nella storia (perché è vera la storia sul sistema escogitato da Paolo Grassi e Ivo Chiesa in difesa del teatro d'arte) – anche ad un certo sistema degli scambi: perché lo scambio, sulla carta, non è altro che il riconoscimento, in entrata ed in uscita, dell’eguale dignità qualitativa di due prodotti, non è altro; non è un modello che implica logicamente o necessariamente la degenerazione in quello che poi è accaduto nella realtà del teatro italiano, cioè l'automatismo. E io credo che un progetto che voglia veramente diventare sistema, in fondo in fondo, debba riscoprire forme elastiche e coerenti di protezionismo di area, ed essere giocato anche sul ridare dignità e valore alle reciprocità fondate sulla qualità.

Probabilmente sono ingenuo. Ma secondo me realmente è possibile buttare lì piccoli semi di cambiamento sul sistema. Io non credo che siano possibili trasformazioni epocali e soprattutto, come ho già detto, ritengo improbabile che si possa - rispetto all'interlocutore istituzionale – cavare oggi, ma anche domani, molto di più che un ragno dal buco.

A meno che non si tenti di tutelare nella prassi una fisionomia che nel farsi sistema mostra la propria potenziale autonomia, e quindi il proprio essere possibile controparte, e quindi una dignità nella rivendicazione che sia insieme estetica, progettuale ed organizzativa.

NOTE

1 Una funzione che dovrebbe consistere nella promozione del pubblico, nel riequilibrio delle attività teatrali, nel sostegno all’innovazione e al valore culturale del teatro e che viene al contrario declinata nella sovvenzione ad un teatro che, dal punto di vista della valenza culturale, si è in realtà in questi anni (sia pure nel valore che possiamo attribuire alla tradizione) estremamente diluito nella dimensione del puro intrattenimento e che proprio per questo ha una significativa risposta di botteghino e che proprio per questo ha assunto livelli economici di mercato e di circuitazione insostenibili, incentivando e fomentando uno "star system" all’italiana totalmente ingiustificabile dal punto di vista dell’investimento e della spesa pubblica.

2 E’, questo, un altro tema caro al Prof. Trimarchi: un capitolo delicato, "su cui gli angeli esitano", difficilissimo da affrontare ma prima o poi ineludibile.

3 Un dato, questo, frequentissimamente sottolineato per esempio nel sito di Oliviero Ponte di Pino (ed in particolare nei forum, anche se a volte anche in maniera un po’ qualunquista, sia pure comprensibilmente).

4 Una terminologia ancor più giustificata dall’esito della recentissima "vertenza spettacolo": una litania di petizioni di principio genericamente orientata all'incremento di spesa sullo spettacolo, sostenuta pubblicamente in videocassette promozionali proprio da alcuni dei principali esponenti del nostro "Star system". Come a dire, citando Mao, che davvero "il nemico marcia sempre alla tua testa".

5 Un modello di definizione in base al quale il teatro ragazzi non si definisce per qualità o per vocazione ma si identifica semplicemente con l’insieme di tutte le compagnie che dichiarano di fare teatro ragazzi, il teatro di ricerca si identifica con l’insieme di tutte le compagnie che dichiarano di fare teatro di ricerca (cioè, stando ad una ricerca recente degli allievi della Scuola "Paolo Grassi", tutte!).

6 Il giudizio estetico sarà pure "soggettivo": ma nelle voci di corridoio sembra sempre avere sempre, direbbe Dewey, un notevole grado di "intersoggettività", di "asseribilità giustificata". Perché quando uno spettacolo è di bassa o bassissima qualità lo riconoscono quasi tutti, così come peraltro avviene – sia pure con minore unanimità – per le valutazioni positive.

7 Parlo in particolare per la ricerca: per la stabilità ragazzi in questo caso possiamo veramente porre fra parentesi molte cose, perché ritengo che abbia in realtà creato molto più sistema di quanto non abbia fatto invece l'area della stabilità di ricerca.

8 Perché con questo quadro produttivo gli scambi diventano impossibili: con cosa scambiare, a meno di non introdurre meccanismi di automatismo e quindi vanificare – nella direzione che ha avuto l'evoluzione storica degli stabili pubblici – la dignità possibile del meccanismo degli scambi che pure esiste?

9 E questo è avvenuto anche quando le compagnie non ne avevano le vocazioni: perché le compagnie di ricerca nascono per una vocazione eminentemente artistica, non organizzativa.

10 Il riferimento è alla cosiddetta "Teoria dei Sistemi", di cui le opere di Edgar Morin sono una tra le più interessanti interpretazioni.

|

La festa e l'utopia

Diario dal Festival d'Avignon (parte prima)

di Erica Magris |

Il mio soggiorno al Festival di Avignone 2004 è purtroppo stato breve (dal 16 al 19 luglio), ma molto frenetico e intenso. Di quelle giornate ho il piacere di raccontarvi ciò che di più significativo sono riuscita a vedere, ma anche le delusioni e défaillances organizzative, con l'intenzione più di trasmettervi l’atmosfera eccezionale respirata nella cittadina francese che di offrirvi una cronaca “professionale”.

Venerdì 16 luglio:

Primo impatto con una città in festa

Vent’anni fa un critico affermò che ad Avignone “non è più una città che ha un festival, ma un festival che ha una città”: oggi è questa l’impressione che si avverte avvicinandosi alle mura medievali che raccolgono il centro storico. Su qualsiasi supporto possibile, su lampioni, ringhiere, semafori, sono appese le locandine degli spettacoli che non fanno parte della manifestazione fondata da Jean Vilar nel 1947, ma del Festival Avignon Public-Off, istituito nel 1982, per consacrare ufficialmente la proliferazione di rappresentazioni ai margini del Festival iniziata alla fine degli anni '60. Nei numerosissimi luoghi teatrali della città si assiepano compagnie di prosa, danza, circo, che, stipulando convenzioni di produzione con i teatri locali, o semplicemente affittando una sala, si presentano al pubblico con la speranza di raggiungere un grande numero di spettatori e di essere notati dalla critica.

Quest’anno, nonostante le disastrose conseguenze dello sciopero degli intermittenti, che portò all’annullamento di entrambi i festival della scorsa edizione, i gruppi presenti sono 539, per un totale di 667 spettacoli accolti in 114 luoghi distribuiti nel territorio urbano ed in alcuni paesi dei dintorni. Entrando in città le locandine si moltiplicano e mescolano i loro colori variopinti a quelli dei tanti passanti che affollano le strade, delle compagnie in parata, degli imbonitori in costume impegnati a distribuire volantini e a procacciarsi spettatori, degli artisti da strada con i loro numeri, nella confusione festiva di una situazione completamente al di fuori della normalità quotidiana. Colpisce immediatamente l’estrema varietà di estetiche e generi teatrali che sono proposti: sembra ci sia spazio per tutti, dal teatro comico da boulevard ai grandi classici, dalla sperimentazione del teatro-danza e del nouveau cirque al teatro di poesia. Una delle mie compagne di viaggio, spettatrice avveduta delle scene parigine, storce il naso di fronte a questa accozzaglia…e in effetti alcuni titoli e alcune scelte grafiche suscitano una certa perplessità (ad esempio: Les 4 Deneuve nell’ambito del The moeufs show…dove “moeufs” indica in un argot non molto delicato le donne, o Pendaison ou cremaillère gioco di parole fra impiccagione ed inaugurazione della casa…). Dopo un momento di riflessione, però, il fenomeno rivela anche un volto positivo: eterogeneità dei “teatri” significa anche eterogeneità e molteplicità dei “pubblici”, che, in questo particolare contesto, hanno l’opportunità di incrociare i loro passi, di incontrarsi e di condividere un evento di portata collettiva in cui il passaparola e lo scambio di opinione costituiscono una componente fondamentale.

Attraverso le vie affollate raggiungiamo il Cloître Saint-Louis, il quartier generale del Festival In, dove si trovano l'ufficio informazioni, la biglietteria e un gradevole spazio all’aperto all’ombra dei platani, adibito ad ospitare incontri e conferenze stampa. Recuperiamo la consistente brochure del programma e l'indispensabile “Guide du Spectateur”, dove sono indicati giorno per giorno i luoghi e gli orari delle diverse manifestazioni.

Il programma dell'In è ampio e vario, e offre una panoramica privilegiata sulle tendenze contemporanee del teatro europeo nelle sue diverse forme: i nuovi e giovani direttori - Vincent Baudriller e Hortense Archambault, cresciuti sotto l’ala di Bernard Faivre d’Arcier - hanno puntato, dopo l’interruzione dell’anno passato, ad una rifondazione del Festival. Hanno voluto che si trasformasse in un'occasione di scambio e di confronto fra gli artisti, e hanno scelto di raccogliere “degli universi artistici forti e ben individualizzati, fra i quali ciascuno è libero tracciarsi il proprio percorso di spettatore” (Stralci delle dichiarazioni di Vincent Baudriller e Hortense Archambault in SALINO B., Nouveaux passeurs, numero speciale di “Le Monde” distribuito al Festival.). Istituita per ripensare il ruolo dell’artista “non limitandosi a mostrarne degli spettacoli, ma declinandone il lavoro e l'intera opera, dandogli un maggiore spazio di respirazione e di desiderio” è l’altra importante novità che si inaugura con l’edizione 2004: ogni anno la direzione è affiancata da un regista o coreografo, che oltre a presentare un numero consistente dei propri spettacoli, indirizza le scelte della programmazione (Gli artisti associati delle prossime edizioni saranno Jan Fabre per il 2005, Josef Nadj per il 2006 e Frédéric Fisbach per il 2007).

Thomas Ostermeier, è stato l’ “associato” di questa edizione: il trentacinquenne direttore della Schaubühne a Berlino dal 1999 è una delle punte della ricerca teatrale della Germania riunificata. Dall’inizio della sua attività nel 1996 in un insieme di edifici prefabbricati recuperati dal Deutsches Theater, la cosiddetta “Baracke”, Ostermeier si è distinto per un atteggiamento nello stesso tempo attento al passato e radicato nel presente. Ostermeier è infatti da un lato un regista colto che riconosce l’importanza della tradizione europea novecentesca, ispirandosi all’insegnamento di Brecht e soprattutto di Mejerchol’d, e non disdegna la messa in scena dei classici; dall’altro si dedica alla realizzazione scenica di opere forti e provocatorie di alcuni autori viventi e alla sperimentazione di nuove forme teatrali che sappiano coinvolgere anche un pubblico giovane. Per Ostermeier il teatro è un’arte dell’impegno, capace di giocare un ruolo importante nella società agendo sulle corde intime dei singoli: “Bisogna svegliare il corpo dell'animale fantastico che è il teatro con delle messe in scena stupefacenti, capaci di entrare nell'intimità sociale di ogni individuo. Perché il teatro che noi amiamo consiste nel riunire, proprio mentre il mondo di oggi - in cui si oppongono ricchi e poveri, est e ovest, nord e sud, ecc. - porta a separare”, questa la dichiarazione che sigilla la sua collaborazione al Festival.

La programmazione è caratterizzata da un interesse privilegiato alla scena contemporanea di area tedesca: oltre ad Ostermeier, che ha presentato Woyzeck di Büchner (nella Cour d’Honneur del Palazzo dei Papi), Nora (Maison de poupée) di Ibsen, Concert à la carte di Franz Xaver Kroetz e Disco Pigs di Enda Walsh, calcano le scene avignonesi Frank Castorf, René Pollesch, Christoph Marthaler. Ma sono presenti anche personalità francesi con regie più o meno “classiche” (Frédéric Fisbach con L’illusion comique di Corneille, Bernard Sobel con Un homme est un homme, Patrick Pineau con Peer Gynt), sodalizi autore-regista (Olivier Cadiot - Ludovic Lagarde e François Bon-Charles Tordjman), i tendoni da circo di Claire Lasne e Johann Le Guillerm, Rodrigo Garcia, Pippo Delbono, l'olandese Johan Simons e il belga Luk Perceval, una vasta gamma di coreografi come Sidi Larbi Cherkaoui, Costanza Macras, Sasha Waltz, Meg Stuart solo per citarne alcuni. Iniziamo a studiare la brochure, cercando di stabilire un programma di massima e sospirando al pensiero degli spettacoli che non riusciremo a vedere per incompatibilità cronologiche. Ci dirigiamo fiduciose alla biglietteria, dove, dopo una lunga coda, scopriamo che quasi tutti gli spettacoli dell’In sono al completo. Il teatro è dunque ancora capace di coinvolgere una grande quantità di persone, di essere un evento, un richiamo... viene da chiedermi se, oltre a decenni di politica culturale che sicuramente fanno la differenza, la forza del sistema teatrale francese non consista anche nella capacità di rispettare e potenziare il carattere composito ed eterogeneo del panorama teatrale contemporaneo, senza apporre etichette, senza erigere le barriere linguistiche e metodologiche che mi sembra imperino al contrario in Italia. Mi pare che l’assenza di definizioni perentorie come “teatro di regia”, “teatro di ricerca”, “teatro di prosa” nelle espressioni francesi correnti del pubblico e degli addetti ai lavori, sia un ulteriore sintomo di un atteggiamento di grande apertura verso il nuovo e di valorizzazione della tradizione.

Tornando al nostro trauma in biglietteria, usciamo maledicendoci per non esserci meglio organizzate e per non avere prenotato prima. Ma non ci lasciamo scoraggiare e appendiamo un annuncio con una richiesta di posti su un grande pannello a cui molti spettatori si sono rivolti per acquistare e vendere i biglietti. Intanto, dopo un attento esame delle manifestazioni parallele, decidiamo di aprire la giornata con la visione del film di Pippo Delbono Guerra... ma quando con quello che per noi sarebbe un largo anticipo arriviamo al cinema la sala è già piena... Ci premuriamo allora di prenotare i biglietti per scoprire un promettente e giovanissimo (classe 1979) artista, Jean-Baptiste André, che presenta la sua creazione nel circuito dell’Off alla Caserne des Pompiers (per la cronaca, era passato poco prima dal Festival Internazionale del circo di Brescia).

Intérieur nuit_ Ideazione, regia e interpretazione di Jean-Baptiste André: il circo e le nuove tecnologie nell'esplorazione dello spazio.

André, diplomato al Centro Nazionale di Arti del Circo, dove si specializza in equilibrismo sulle mani e in tecniche clown, fonda nel 2002 l'associazione [W], con lo scopo di produrre creazioni che contaminino il circo, il teatro e le nuove tecnologie. Intérieur nuit_ è il suo primo spettacolo, e, sebbene alcuni aspetti risultino ancora acerbi, soprattutto per quanto riguarda la struttura dell'azione, è piuttosto riuscito ed interessante per la declinazione delle relazione fra corpo, spazio reale e spazio virtuale.

Il piccolo palcoscenico è chiuso da tre alte pareti di legno: questo è l'interno notturno in cui penetriamo, dove il performer agisce la sua solitudine da insonne in una serie di sequenze frammentarie e incatenate fra loro da elementi sonori, visivi.

Sulla scena ci sono solo degli abiti, prima riposti ordinatamente sul proscenio, poi indossati l'uno sopra l'altro, infine sparpagliati un po' ovunque, ed una piccola camera digitale posta su un cavalletto. André esplora lo spazio, misura con il corpo le pareti, con grande virtuosismo fisico vi si appende e vi compie acrobazie.

Per alcune azioni la videocamera viene accesa ed utilizzata invertendo l'orizzontalità e la verticalità. Le immagini sono proiettate in diretta sulla parete di fondo, e gli spettatori di fronte il performer reale disteso per terra ed il performer elettronico in piedi di fronte al muro, in uno sbandamento della visione gestito da André con leggerezza ed ironia. In altri momenti il video serve ad isolare dei dettagli del corpo, che ingranditi nella proiezione, diventano attori di divertenti coreografie.

Lo sguardo di André si divide fra l’osservazione stupita del proprio corpo, del suo doppio e del pubblico, di cui cerca la complicità nel gioco percettivo e nel continuo straniamento provocato dalla sua abilità di circense e dalla tecnologia.

Usciamo di fretta dalla performance di André, perché dobbiamo ci aspetta Joyeux anniversaire di Claire Lasne, l'unico spettacolo dell'In di cui rimanesse qualche biglietto, probabilmente a causa della scoraggiante collocazione: 40 chilometri da Avignone, a Rasteau, un villaggio sperduto nella campagna della Vaucluse.

L'impeccabile organizzazione del Festival offre però agli spettatori una navetta gratuita, che in un'ora ci porta in un luogo delizioso: un tendone da circo posto in mezzo ad ondulate distese di vigne. Ci godiamo i colori del tramonto mangiando ai tavoli all'aperto decorati da ghirlande di lampadine colorate, e, dopo esserci rifocillate ci incamminiamo verso il tendone.

Joyeux Anniversaire, concezione e regia di Claire Lasne: l'utopia di un teatro popolare

Da diversi anni, come direttore del Centro Drammatico di Poitou-Charentes, Claire Lasne conduce un progetto vicino al tentativo di teatro nazionale ambulante sperimentato da Firmin Gemier a inizio novecento: invece di presentare i suoi spettacoli nello spazio del Centro, ha scelto un tendone itinerante per raggiungere il luoghi delle campagne da cui il teatro sembra essersi ormai ritirato. Unendo la tradizione delle compagnie di giro alle abitudini e agli spazi dei circensi, Claire Lasne, cerca di reinventare un teatro popolare, semplice, divertente, ma intelligente ed esigente dal punto di vista estetico e artistico.

Joyeux Anniversaire racconta la storia di una famiglia strampalata alla Pennac, immersa in un universo surreale ispirato ai disegni di Sempé: gli amori, le amicizie, i lutti e le alterne vicissitudini del vivere famigliare di Paul e dei suoi fratelli si intrecciano alla storia degli ultimi trent'anni. Nella pista sono collocati un ampio tavolo rotondo, con tanti sgabelli colorati, una cucina, con tutti i suoi utensili, delle valigie, un albero di Natale ed una radio: attraverso questo apparecchio il mondo esterno entra nell'intimità della casa e lega la dimensione domestica a quella pubblica: l'azione scenica è infatti intercalata dall'irrompere di brandelli sonori documentari, che sollecitano la memoria personale e collettiva degli spettatori, e collocano la vicenda dei personaggi nel fluire della storia.

L'inizio dello spettacolo è sorprendente: si accendono delle lampadine e dalla radio arriva il ritmico slogan di protesta del maggio '68 “poursuivons le combat“, da un trampolino a terra salta in pista un giovane con una buffa maglietta a righe, Paul, che corre intorno per salutare il pubblico; le grida si sono impercettibilmente trasformate nella voce del Generale De Gaulle, quando lo strano personaggio ci presenta suo padre: dal trampolino entra un attore travestito da orso, che subito si dirige in cucina ed indossa un grembiulino.

Poi, intercalati dal altri suoni dell'epoca, come la cronaca dello sbarco sulla luna, entrano anche i fratelli, anch'essi travestiti da orsi. Riunita la famiglia, tutti si siedono al tavolo ed avviano una ritmica catena di montaggio per spellare con le grosse zampe le patate, in un'immagine teatrale comica e perturbante allo stesso tempo. A poco a poco la situazione surreale ci viene spiegata dal narratore Paul: è Natale, il giorno del suo compleanno, che per il capriccio infantile di uno dei fratelli è ormai tradizione festeggiare travestendosi da orsi come se fosse carnevale. La storia comincia in un continuo décalage fra il presente scenico e il passato del racconto. Altri personaggi, disegnati con tratti netti e con tinte forti, ma mai caricaturali, entrano da un telo bianco posto su una porzione del tendone, dove, ad ogni entrata sono accompagnate da proiezioni video che completano con delle suggestioni visive le parole di presentazione di Paul. Canti, coreografie, gesti sostituiscono quasi completamente il dialogo, in una sarabanda di situazioni comiche e di immagini poetiche che con delicatezza toccano alcuni problemi della società contemporanea.

“Le persone cenano, non fanno che cenare, e durante questo tempo si costruisce il loro destino”: come sottolinea il programma di sala, lo spettacolo ruota intorno a questa frase di Čechov. Compleanno dopo compleanno arriviamo alla fine, quando i personaggi abbandonano la casa della famiglia originaria per seguire ognuno il filo dello propria vita: il grande tavolo viene diviso in tante tavole più piccole, sulle quali gli attori issano delle vele e, a piccoli gruppi iniziano a navigare in una proiezione di onde marine che invade l'intero spazio del tendone. Le luci si abbassano e gli spettatori accolgono con lunghi ed entusiasti applausi gli artisti che per un'ora e mezza li hanno trasportati in un universo di sogno e di ricordo.

Riprendiamo la navetta, che ci porta proprio davanti al nostro ostello. Dormire, dormire... per affrontare un'altra intensissima giornata teatrale!

Sabato 17 luglio:

Non solo teatro!

In mattinata torniamo al Cloître Saint-Louis, per la conferenza stampa di Sidi Larbi Cherkaoui, Luk Perceval, Johan Simons e Meg Stuart. Purtroppo bisogna ammettere che il giornalista cui è affidata l'animazione dell'incontro non dà l'impressione di essere molto preparato e d'altra parte gli artisti anticipano lavori che non sono ancora stati presentati al festival, quindi anche il pubblico è poco reattivo e non pone domande. La situazione è un po' sonnolenta e ci pentiamo di non avere scelto la contemporanea mise en espace di Oskaras Koršunovas de La Réserve dello scrittore lituano Gintaras Grajauskas.

Abbandoniamo quindi il Cloître Saint-Louis, e ci spostiamo alla palestra del Lycée Saint-Joseph. Collocato in una zona animatissima della città, gremita di locali con tavolini all'aperto disposti lungo un canale, l'edificio scolastico si affaccia su un ampio cortile chiuso da mura: qui, per particolare desiderio di Ostermeier e Pollesch è stato predisposto luogo d'incontro con bar, in un ambiente tendenza di canne di bambù, bidoni di latta colorati, poltroncine di plastica e illuminazione ai neon colorati, dove la sera si ritrovano gli artisti. Nella palestra si svolgono letture, alcuni spettacoli e soprattutto delle conferenze e dei dibattiti, cui sono chiamati a prendere parte scrittori, filosofi, sociologi: è “Le Théatre des idées”, concepito per affiancare ai progetti artistici una riflessione sul mondo contemporaneo.

Fra gli invitati, Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Christian Salmon e tanti altri, per pensare insieme a temi scottanti come il ruolo dell'Europa nell'attuale situazione internazionale, le implicazione dell'evoluzione capitalista, il rapporto tra Oriente e Occidente. In questa giornata è presente Svetlana Aleksievič, scrittrice e giornalista bielorussa, che qualche settimana prima avevo avuto modo di conoscere in occasione dello spettacolo Reportage Chernobyl di Simona Gonella, tratto da un suo libro. Con grande curiosità entro nella palestra, dove sono pronti a iniziare l'incontro la scrittrice, Nicolas Truong, coordinatore dell'iniziativa, Victor Loupan, direttore letterario delle edizioni Presses de la Renaissance.

La parole des sans-voix: incontro con Svetlana Aleksievič

L'aspirazione di Svetlana Aleksievič è dare con i suoi libri la parola a coloro che non ce l'hanno e trasformarla in un testo che possa esprimere l'umano tanto quanto un grande testo letterario. In un russo pacato e melodico la scrittrice descrive l’origine della sua vocazione, che risale al rapporto con la nonna, una contadina ucraina. Dopo aver ascoltato la nonna raccontare di quella volta, durante una delle tante guerre passate per l’Est dell’Europa, che dopo la battaglia, lei e le altre donne del villaggio avevano trascorso una settimana a seppellire i cadaveri, la Aleksievič avvertì che il sapere libresco non è sufficiente a capire gli uomini e scelse di rivolgere il suo mestiere di giornalista a scoprire i sentimenti delle persone travolte dalla grande storia, ed in particolare nella guerra. La guerra, come afferma la scrittrice, è, come la morte, un fatto permanente in Russia, trattato con il linguaggio metallico ed eroico del regime comunista (con residui nell’attuale presente “democratico”…): nasce così il suo primo libro, La guerra non ha un volto di donna (non ancora tradotto in italiano) che esplora il vissuto delle donne che si trovarono costrette a prendere parte al conflitto mondiale e che in seguito furono spossessate delle loro vicende, non conformi alla retorica della vittoria. E sempre incentrati sul valore dell'esperienza del singolo nella storia come percorso di conoscenza sono anche i successivi I ragazzi di zinco (edizioni c/o, Roma, 2003) e Preghiera per Chernobyl (edizioni c/o, Roma, 2002) che raccolgono testimonianze della guerra sovietica in Afghanistan e del disastro nucleare della cittadina ucraina. La forza di questi mosaici di storie individuali sono tristemente confermati dall'esilio della Aleksievič, invisa all'attuale regime bielorusso di Aleksander Lukaschenko e rifugiata a Parigi, dove sta attualmente lavorando ad un libro sull'amore in Russia. La vividezza e la verità umana delle testimonianze ascoltate e rielaborate dalla scrittrice traboccano dalle pagine del libro per tornare spesso alla vita sul palcoscenico: molti infatti sono gli adattamenti teatrali delle sue opere realizzati in diversi paesi europei (Italia, Francia, Svezia, Svizzera, Russia), che rientrano certamente in quel territorio di teatro impegnato che quest’edizione del Festival di Avignone intende promuovere.

Purtroppo dobbiamo lasciare la voce calma e melanconica della Aleksievič all'inizio del dibattito, per raggiungere il Jardin de la Vierge, dove assisteremo a due performance promosse dall'iniziativa “Sujet à vif”. Si tratta di una coproduzione del Festival di Avignone e della SADC (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), finalizzata a incentivare gli incontri fra coreografi, danzatori e artisti appartenenti agli ambiti più differenti, all'insegna dell'ibridazione e dell'impurità della danza contemporanea. Mentre corriamo per arrivare puntuali, riceviamo una telefonata in cui non speravamo quasi più: un tale Serge ha un biglietto per Nora la sera stessa! Prendiamo accordi per lo scambio, e, sempre più persuase che la fortuna aiuta gli audaci, decidiamo che per recuperare quello che ci manca (siamo in 2), ci presenteremo con larghissimo anticipo al teatro per metterci in lista d'attesa per i posti dell'ultimo minuto. Intanto arriviamo giusto in tempo al Jardin de la Vierge, un po' affannate prendiamo posto su una gradinata posta in un piccolo cortile interno chiuso dalle belle facciate di un palazzo settecentesco (credo!).

Tourlourou, testo e coreografia di Carlotta Sagna, interpretati da Jone San Martin

Erase - E(X), creazione della compagnia Joij Inc., coreografia del Wooster Group, interpretata da Johanne Saunier

Al ritmo di una marcia militare, entra la danzatrice, con il tutù e le scarpette a punta classiche, ma in fantasia mimetica militare. Si posiziona al centro di un bersaglio tracciato su una piattaforma, e nel silenzio, si rivolge al pubblico: “sai che devi morire il giorno dopo, cosa fai?”. Inizia così il gioco scenico: l’interprete si presta a diventare una ballerina-kamikaze, prigioniera del bersaglio. Il movimento è netto, preciso, sincopato, ed evidenziato dall'amplificazione sonora del rumore del corpo sulla pedana. Le posture classiche sono straniate e interrotte da gesti naturali e dal dialogo ironico con il pubblico. Resto affascinata dal rumore dell'attrito del corpo sul legno, dalla luce solare che disegna ogni singolo muscolo della danzatrice, dalla brezza che muove il tulle del tutù e le scompiglia i capelli.

Il lavoro successivo mi si rivela più ostico: ispirato al quadro erased De Kooning drawing, in cui Robert Rauschenberg si appropria, cancellandola, di un'opera di Willem De Kooning. Si tratta nella performance di cancellare un brano coreografico di Anne Teresa De Keermaeker, sovrapponendole il sonoro de Il disprezzo e trasformando progressivamente la danzatrice nella donna moderna che Godard tratteggia nel film. Nella prima parte la frase viene eseguita in silenzio, poi la danzatrice indossa un abito rosa e, reagendo ai segnali luminosi di tre lampadine colorate sincronizzate con brandelli di musica e di dialoghi del film, ripete, decostruisce e modifica la partitura originaria fino a consumarla integralmente.

Dal Jardin de la Vierge ci portiamo sulla scalinata del Théâtre Municipal, dove viene rappresentato Nora di Ostermeier. Sono le 19:00, lo spettacolo comincia alle 21:00 è già c'è qualcuno in fila. Siamo al sesto posto nella lista. Iniziamo a chiacchierare con i compagni di attesa, gente sulla cinquantina, veterani del festival che si divertono a raccontare le loro precedenti esperienze e a scambiarsi pareri sugli spettacoli in corso. Il chiacchiericcio è interrotto da alcuni strilloni con il nuovo numero di “Le Monde”, in cui c'è la critica di Brigitte Salino al Peer Gynt di Patrick Pineau, l’altro spettacolo in programma alla Cour d'Honneur. Tutti si affrettano a comprarlo, mi unisco anch'io: Pineau era il protagonista de La mort de Danton realizzata da Georges Lavaudant nel 2002, di cui avevo seguito le prove, e sono molto curiosa di conoscere i risultati della sua attività registica... Il tempo passa lentamente, cominciamo ad entrare in ansia: ce la faremo a vedere lo spettacolo di Ostermeier?

La risposta nel prossimo numero!

|

Il teatro e lo «Spirito della terra»

Un festival etno-ecologico per scoprire la Siberia e le periferie del teatro russo

di Mimma Gallina |

E’ dal 1992 che non andavo in Russia. Un’assenza lunga dopo una frequentazione intensa nel periodo della ‘perestroika’ (quell’era della trasparenza che sembra chiusa – temo definitivamente – dall’ultimo Putin). Negli anni a cavallo del ‘90 ho collaborato ai primi scambi teatrali intensi fra Italia e Unione Sovietica. E’ stata – per i molti che hanno lavorato sui due fronti a questo incontro – un’esperienza mitica, esaltante e faticosa; per noi italiani, una full immersion in un paese che emergeva, si apriva a vie artistiche e organizzative nuove, risucchiato continuamente verso il basso da un passato troppo ingombrante, che pesava sulle cose e sulle persone in ogni momento della vita e del lavoro. Era anche un paese alla fame. Incerto sul suo futuro. Nel giro di pochi mesi, nel 1991, sarebbe successo di tutto: il tentativo di colpo di stato, Gorbaciov cadeva, sorgeva l’astro di Eltsin, l’URSS si disgregava, con distacchi più o meno cruenti (la Lituania, l’Ucraina) e poi mancati distacchi, più cruenti ancora (la Cecenia, la questione del Caucaso).

Da allora, dalla Russia è arrivato in Italia molto teatro, molto importante e possiamo dire di conoscere bene le punte di qualità di quella tradizione e la sua vitalità.