Uomini nudi, censure, soldi e tanti spettacoli

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and1

I fondi del FUS

Dove finiscono i finanziamenti ministeriali allo spettacolo?

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and2

Un Otello khmer alla Biennale di Venezia

Samritechak dell'Ensemble di Danza e Musica della Royal University of Fine Arts di Phnom Penh diretta da Sophiline Cheam Shapiro

di Fernando Marchiori

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and20

Le recensioni di "ateatro": Bascule di Anomalie

a Villa Borghese per "Metamorfosi – Festival di confine fra teatro e circo"

di Clara Gebbia

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and30

Le recensioni di "ateatro": Il mercante di Venezia di William Shakespeare

regia di Elio De Capitani per il Teatro dell'Elfo

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and31

Dall'archivio di "ateatro": Il mercante di Venezia di William Shakespeare

regia di Stephan Braunschweig al Piccolo Teatro (1999)

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and32

Le recensioni di "ateatro": Agamennone. Sono tornato dal supermercato e ho preso a legnate mio figlio

di Rodrigo García

di Alessandro Romano

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and33

Il teatro nell'era digitale

Le Théâtre à l'ère du numérique, Parigi, 24 ottobre 2003

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and38

Dall'archivio di ateatro: La camera astratta di Giorgio Barberio Corsetti & Studio Azzurro

originariamente pubblicata su «il manifesto», 18 giugno 1987

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and39

Partiture

Michele Sambin: dalle video performance musicali al teatro carcere

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and40

Il monaco guerriero del teatro italiano

Sul teatro di Danio Manfredini

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and70

Dürrenmatt pittore in mostra a Bologna

Bologna, Galleria d’Arte Moderna, fino al 2 novembre

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and80

La famiglia Fo apre una televisione

Atlantide tv inizierà a trasmettere il 3 novembre

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and81

www.dramma.it di ottobre

Le novità del sito

di www.dramma.it

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and82

Nasce FaQ, il coordinamento delle compagnie di produzione lombarde

Il documento delle 13 compagnie

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and83

Il CdA del Piccolo censura Dario Fo?

Sergio Escobar sulla prima pagina del "Corriere della Sera"

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and84

Shakespeare in movie

Il cinema shakespeariano in rassegna a Milano

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and85

Michele Sambin e Mario Martone a Invideo 2003

Il programma della rassegna milanese

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and86

Kantor in mostra a Torino

Video, teatro, disegno e fotografia

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and87

L'armata a cavallo da Isaak Babel'

Un’internazionale di uomini buoni

di Moni Ovadia

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and89

Il Bread & Puppet a Milano

Un po' di documentazione

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and90

Uomini nudi nel nuovo logo di "ateatro"?

Decine di maschi disinibiti invocano il nuovo numero della strepitosa webzine

di Ufficio grafico ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro59.htm#59and91

L'editoriale di ateatro 59

Uomini nudi, censure, soldi e tanti spettacoli

di Redazione ateatro

Questo ateatro 59 è pieno di uomini nudi che danzano allegramente, apposta per voi golosone! Ma è anche un numero poderoso, con decine di saggi, recensioni, informazioni.

Poi – novità! novità! novità! – ci sono anche molte notizie: perché se non ve ne siete accorti, la sezione delle news è sempre più ricca di informazioni aggiornate quasi quotidianamente. Così non vi basta più visitare il sito quando arriva la nostra molestissima mail (se arriva, però a volte si perde per strada, nei labirinti della rete...). Adesso vi tocca visitarlo più spesso, non appena succede qualcosa di importante, per essere aggiornati in tempo reale. Per esempio, i più pettegoli avrebbero potuto spassarsela seguendo minuto per minuto la fallita – forse – censura a Dario Fo, che non doveva più recitare al Piccolo Teatro.

Ricordatevi però che le notizie le potete sempre inserire anche voi, mandandole alla redazione, oppure utilizzando direttamente i forum. (Ah no, mica potete, DOVETE!!! inserire notizie e commenti, mica possiamo fare tutto noi...)

Ma non è tutto, naturalmente. Tanto per cominciare, dove finiscono i soldi del FUS, quelli assegnati dal Ministero dei Beni Culturali? Abbiamo scaricato i dati dal sino del Ministero e preparato una bella tabellona, dopo di che Elena Cerasetti & Federica Fracassi (Teatro Aperto) hanno estrapolato qualche statistica e un paio di grafici. Così, tanto per farvi venire qualche idea.

Però non si parla solo di soldi, in questo ateatro59. Siamo andanti anche alla Biennale di Venezia, quella affidata a Peter Sellars, abbiamo visto tanti spettacoli, da Victor García ai Teatridithalia (un grazie a Fernando Marchiori, Clara Gebbia & Alessandro Romano).

Soprattutto nella ricchissima sezione tnm, l’imprevedibile amm racconta del convegno sul teatro nell’era del digitale che si è tenuto di recente a Parigi (lei c’era...) e ripercorre la carriera di videoartista di Michele Sambin.

Ancora, in anteprima, la prefazione di olivieropdp al libro che Lucia Manghi ha dedicato al teatro e all’attività pedagogica di Danio Manfredini, Piuma di piombo.

Vi basta o non vi basta?

Nel frattempo le visite al sito continuano a salire. Forse è buon segno. Forse è un segno che là fuori, nel mondo, c’è qualcosa che non va... Però siete tutti così placidi, tranquilli.

I fondi del FUS

Dove finiscono i finanziamenti ministeriali allo spettacolo?

di Redazione ateatro

Ogni anno la spartizione del Fondo Unico dello Spettacolo (ovvero i soldi che il Ministero dei Beni Culturali destina allo spettacolo) è oggetto di una calibrata spartizione tra centinaia di realtà (per la Prosa compagnie, teatri, festval, circuiti, scuole...).

E' un evento importante, per tutto il teatro italiano, anche se i criteri vengono da sempre discussi. Spesso i denari pubblici vengono dati a chi non ne ha bisogno (ricchi impresari privati), oppure dispersi in mille rivoletti a compagnie prssoché sconosciute. Spesso si registrano casi clamorosi (vedi i Teatri Uniti, quest'anno superpremiati per il loro Sabato, domenica e lunedì ma puniti da un decurtamento radicale).

Sta di fatto che prendere soldi dal Ministero, in genere, aiuta a rastrellare finanziamenti anche da altre fonti (enti locali, in genere, vista l'assenza pressoché totale di sponsor per la prosa).

Abbiamo scaricato dal sito del Ministero i dati relativi all'ultima tornata di finanziamenti e li abbiamo messi in una splendida tabella. Poi, con l'aiuto delle due kamikaze di Teatro Aperto Federica Fracassi & Elena Cerasetti, abbiamo raggruppato alcuni dati per provare a individuare qualche tendenza.

Non aggiungiamo nulla (per ora). Ma abbiamo molte curiosità e soprattutto ci piacerebbe sentire i vostri commenti.

Per vedere la tabella e i grafici, clicca qui.

Un Otello khmer alla Biennale di Venezia

Samritechak dell'Ensemble di Danza e Musica della Royal University of Fine Arts di Phnom Penh diretta da Sophiline Cheam Shapiro

di Fernando Marchiori

Quella che poteva apparire come una edizione in tono minore della Biennale Teatro (due soli spettacoli in programma, più le prove aperte di un lavoro in progress del suo direttore, Peter Sellars) ha offerto ad un pubblico attento e numeroso un formidabile esempio di pratica cross-cultural, mostrando, in tempi di facili commistioni ‘etniche’ e globalizzazioni del gusto, come sia possibile tenere rigorosamente aperte le questioni capitali dell’identità e della differenza, della tradizione e dell’innovazione, dell’autonomia dell’arte e dell’urgenza del presente.

Building & Rebuilding, Visionaries & Peacemakers è del resto il titolo di questo 35° festival, la cui prima tranche è stata dedicata a una sorta di ‘progetto Otello’, la storia del moro di Venezia essendo per Sellars ‘una metafora appropriata per l’Europa odierna. Un’Europa fatta di controlli, di guardie, di sorveglianza sui confini e limiti all’immigrazione’. Il che giustifica anche la scelta di proporre dei film nella mostra del teatro - tutte pellicole che parlano di esilio, emigrazione, emarginazione.

Primo spettacolo è appunto Samritechak, interpretato dall’Ensemble di Danza e Musica della Royal University of Fine Arts di Phnom Penh diretta da Sophiline Cheam Shapiro. Ma non si tratta banalmente di un Otello cambogiano, né di un Otello ‘raccontato attraverso la danza classica cambogiana’, come troppo umilmente recita il programma di sala. Siamo stati in realtà testimoni di qualcosa di molto più complesso e importante. Cercheremo di spiegare perché, senza dimenticare le suggestioni emerse, intorno al personaggio shakespeariano e alla sua rilettura cambogiana, negli incontri condotti da Sellars con Amin Maalouf, con Toni Morrison e con la stessa Cheam Shapiro.

La danza tradizionale cambogiana

‘Avete presente quei bambini disperati con il ventre gonfio? Ecco, io avrei potuto essere una di loro.’ Non esita a raccontare di sé e della sua famiglia, Sophiline Cheam Shapiro, mentre spiega le drammatiche vicende che hanno portato alla quasi completa cancellazione di un patrimonio millenario come la danza khmer durante il regime di Pol Pot. Dal 1975 al 1979 i khmer rossi misero al bando spettacoli e scuole di danza, ne bruciarono costumi e scene, ne uccisero danzatrici e maestri. La stessa Sophiline Cheam è una delle poche sopravvissute ai campi di sterminio. Sul piano artistico la perdita rischiava di essere davvero definitiva, tenuto conto anche del fatto che la danza classica era solo da pochi decenni accessibile ad un pubblico più vasto, rappresentata nei teatri, poiché tradizionalmente si trattava di una pratica rituale rivolta esclusivamente alla corte e ai suoi ospiti. Nato infatti nel VI secolo nei villaggi e nei templi, il robam kbach boran assunse ben presto un ruolo di mediazione tra i sovrani e gli dèi, tra il mondo materiale e quello spirituale. Solo nel 1965 il re Sianuk promosse una sistematizzazione degli insegnamenti, fino ad allora trasmessi oralmente e con l’esempio di generazione in generazione, aprendo quella Royal University of Fine Arts che i khmer rossi devastarono dieci anni dopo.

Ma la diaspora cambogiana è riuscita a salvare i principi della danza insegnandone le tecniche in particolare nei campi profughi in Thailandia e nelle comunità di rifugiati in California, a Long Beach.

Ideogrammi danzanti

La danza khmer ha qualcosa come 4500 movimenti e posizioni, che si compongono in complesse figurazioni fino a formare sequenze narrative e descrittive di notevole articolazione sintattica. Vi sono gesti ciclici codificati nei secoli (come il ciclo della natura, che Sophiline Cheam Shapiro nel corso dell’incontro con il pubblico scompone nei suoi passaggi essenziali: albero, foglia, fiore, frutto, caduta del frutto maturo e rinascita dell’albero dal seme); altri, più facilmente decodificabili anche per noi occidentali, che esprimono comandi (di richiamo e allontanamento, per esempio) o stati d’animo (pianto, ira, ecc); altri ancori più simbolici per indicare bellezza, amore (le braccia incrociate sul petto) o felicità (un’elaborata figura dove tra l’altro la pianta di un piede incontra il palmo di una mano).

Tradizionalmente il robam kbach boran, lo stile ‘restaurato’ negli ultimi vent’anni, è interpretato solo da danzatrici, con il volto dipinto di bianco, sia per apparire come esseri celestiali, puri e perciò degni di comunicare con le divinità, sia per esaltare i ricchi costumi in cui prevale l’oro delle stoffe, il luccichio dei lustrini e delle sete, delle cavigliere e dei copricapi. Generalmente improntato a un sereno distacco che risalta i movimenti, il volto può seguire o contraddire le direzioni dei gesti con l’espressione degli occhi, mostrando lo sguardo, ma senza mai giungere alle deformazioni del kabuki o del kathakali.

Lo sviluppo delle azioni è composto, l’evoluzione delle figure è quasi rallentata. ‘Dietro la lentezza dei gesti - spiega la coreografa - c’è una meditazione in movimento’. Un equilibrio del corpo e della mente che sembra lasciare il tempo allo spettatore di cogliere il fissarsi di una forma, quasi lo sbalzare di un ideogramma o di un bassorilievo che richiama l’iconografia dei templi, per poi subito disporsi altrimenti senza interrompere il flusso della scrittura corporea.

L’alterazione dell’equilibrio avviene, come spesso nel teatro orientale, sostenendo il corpo non sull’intera pianta del piede. In questo caso è più la parte posteriore a entrare in gioco, con frequente sollevamento dell’alluce negli spostamenti e nelle posture di tensione. Un po’ come nel teatro balinese. L’andatura è di conseguenza a gambe leggermente piegate, con piedi rivolti all’esterno, mentre le braccia hanno movimenti sinuosi che porgono e sostengono e a volte ravvivano (per esempio con la torsione del gomito) le posizioni e i movimenti delle mani. Qui è forse l’aspetto più affascinante di quest’arte. Le mani ruotano, si aprono a ventaglio, diventano fiori esotici, preziosi ricami aerei, quasi si rovesciano nella curvatura straordinaria delle dita. Basta un indice al ripudio, al comando, al duello. Oppure sembrano rispondersi in disegni, replicati nelle scene di massa da ali di danzatrici, strombature viventi di un tempio. Parlano una lingua che seduce e sa raccontare, anche a noi che ne ignoriamo la grammatica, storie grandi e lontane. Persino quella di Otello.

La trasmutazione di Otello

E’ proprio attraverso la storia di Otello, anzi, che Sophiline Cheam Shapiro permette anche al pubblico occidentale di accedere alla tradizione estetica cambogiana. Con un duplice movimento. Ne scopriamo infatti alcuni aspetti seguendo il ‘nostro’ punto di vista, la ‘trama’ di Shakespeare, e nel contempo siamo portati a capovolgere la prospettiva, intuendo anche il ‘loro’ sguardo dentro questo classico della letteratura occidentale, accogliendo la portata innovativa di una lettura per molti versi originale proprio mentre rispetta i canoni culturali khmer.

Colpisce anzitutto l’eliminazione del tema razziale. Il Moro, il principe scuro (questo il significato del nome Samritechak), è qui interpretato da una donna con il volto imbiancato, incarnazione del mitico nguah, mezzo uomo e mezzo gigante. Razza e religione, aspetti fondamentali nell’opera shakespeariana, sono totalmente assenti nello spettacolo e, come ha notato Amin Maalouf, non sentiamo neppure il bisogno di ritrovarli. Trasmutata nei colori e nei suoni della corte cambogiana, la storia appare dominata interamente dalle passioni umane, e non è dunque difficile comprendere il rilievo dato nello spettacolo alla figura di Desdemona/Khanitha Devi, fin dall’iniziale scena del ripudio paterno. Una scena dai toni diremmo melodrammatici, secondo le nostre categorie. Ma è chiaro che la coreografa ha visto Shakespeare anche attraverso Verdi: dalla presentazione dei personaggi chiamati alla ribalta in apertura dell’opera, alle scene corali (il matrimonio, la partenza per la guerra, la danza della vittoria) viene da pensare a un musical. Del resto i personaggi cantano con le voci del coro e degli strumenti della pinpeat orchestra raccolta su un lato del palco (tamburi, xilofono e uno strumento a fiato che, per timbro e scale, sembra muoversi a metà tra gli spessi microtoni di una cornamusa e le volute modali del soprano di Coltrane, ma appartiene invece anch’esso interamente alla tradizione cambogiana).

La scenata del padre risulta comunque di inattesa forza e brutalità. «Ricòrdati», dice a Otello/Samritechak, «che come ha tradito me, lei finirà col tradire anche te». L’anatema fondante la vicenda, il destino lanciato a compiersi tragicamente, ineluttabilmente. Siamo nel pieno dominio del maschile. Desdemona si mette in gioco completamente e su questa scelta la legge maschile del padre incide il segno del disprezzo. Lei è segnata. Ma è proprio su quel segno che farà leva il capovolgimento del finale shakespeariano.

Khanitha Devi entra così, per amore, dentro quel mondo maschile, ma per assumerne il senso più nobile. Ne diventa la testimone proprio perché non vi è mai del tutto coinvolta e saprà superarlo in nome delle leggi non scritte, le più profonde, quelle sostanziali e non formali, le stesse che muovono Antigone. Di qui la forza di opporre alle accuse del padre e del marito, giganteschi anche nella loro ottusità, una visione alternativa e meno antropocentrica del mondo. Di qui anche l’insistenza nel perorare la causa di Cassio anziché ripiegare in una rassegnata autodifesa. Diventa lei il centro dell’azione. In un certo senso è lei Otello, e lo spettacolo, come ha suggerito Toni Morrison, potrebbe più propriamente intitolarsi Desdemona.

La traduzione della tragedia in danza funziona grazie a tale scelta rivoluzionaria, che porta in primo piano, verso l’esterno, anche i contrasti interiori e mantiene la tensione drammatica sempre sul filo dei sentimenti, in una logica tutta ‘femminile’ dei rapporti e della giustizia. Così anche il finale appare allo stesso tempo rispettoso dei canoni del teatro cambogiano, che esclude la morte in scena, e coerente con il processo di ‘desdemonizzazione’, per così dire, dell’Otello. Khanitha Devi risorge di fronte al marito che invoca punizione per il delitto commesso. ‘Abbiamo visto troppi assassinii - riassume Peter Sellars - vogliamo cambiare pagina.’ Ma la riconciliazione implica l’assunzione di responsabilità per quanto accaduto, ricorda con pacata fermezza la coreografa.

Jago, Virul e il vecchio William

Tutte donne in scena, dicevamo, tranne un uomo che dà vita al personaggio di Jago/Virul. Anche questa eccezione risponde all’antica attribuzione di ruoli. La danza khmer riservava alle donne le parti dei personaggi principali - maschi, femmine e giganti - mentre lasciava agli uomini la parte delle scimmie. Vidul è infatti una scimmia, è l’unico a portare una maschera, grande e colorata, grottesca, con un perenne ghigno bestiale. Si muove sgraziato, a gambe molto piegate, con agili passettini. Non possiede il linguaggio delle mani, e quando alza il palmo aperto sembra incapace di curvare le dita, di opporre il pollice. Il suo costume non brilla e naturalmente termina in una lunga coda. Quando entra in possesso del fazzoletto di Desdemona, la sua danza diabolica è un’ipostasi dell’ambiguità, e la sua ombra sul fondale enfatizza la doppiezza di tutto il suo essere. Ma non è un corpo estraneo, anzi è ben introdotto negli ambienti di corte, al punto che tutti i personaggi prestano fede ai suoi inganni. E’ dunque ‘uno di noi’ a portare il sospetto, il male, la morte, non il principe scuro, lo straniero. Così in Shakespeare, Jago non viene dall’altra parte del Mediterraneo, ma è ‘dalla nostra parte’ e il suo stesso nome, come ha ricordato Maalouf, è forse abbreviazione di Santiago, suggerendo in modo subliminale al lettore seicentesco un riferimento al potere dominante del tempo, quello dell’impero spagnolo.

Nessun dubbio, quindi, che Jago, diventato Virul, possa servire a riflettere sugli eccidi di una dittatura sanguinaria del sud-est asiatico negli anni Settanta. E che la storia di Otello, diventato Samritechak, possa parlarci dell’Europa di oggi e di quella fondamentale linea di divisione del Mediterraneo che, come al tempo di Shakespeare, continua a correre da Gibilterra a Cipro (ne ha parlato Maalouf). Quel che tuttavia si vuole, in conclusione, ribadire di fronte al lavoro di Sophiline Cheam Shapiro è il felice equilibrio nella dialettica innovazione-tradizione e il rispetto delle differenze nello scambio transculturale. Scriveva Jan Kott sostenendo l’inevitabile contemporaneità del drammaturgo inglese: ‘Shakespeare è come il mondo, o come la vita. Ogni epoca vi trova quel che cerca e quel che vuole vedervi’. Certo, ma a patto che vedendoci ciò che vogliamo vedere noi, si veda anche un poco ciò che vuole vederci l’altro (e viceversa). E che trovandovi i khmer si finisca per incontrare anche il vecchio William.

Le recensioni di "ateatro": Bascule di Anomalie

a Villa Borghese per "Metamorfosi – Festival di confine fra teatro e circo"

di Clara Gebbia

Il 23 e 24 settembre alla Tenda del Galoppatoio di Villa Borghese, è andato in scena il secondo appuntamento di "Metamorfosi – Festival di confine fra teatro e circo" diretto da Giorgio Barberio Corsetti.

La compagnia francese Anomalie ci ha stupiti con la semplicità (poetica) e la complessità (ginnica) di Bascule. Quello che ci si apre alla vista all’accendersi delle luci, è uno scenario abbastanza ordinario: un qualsiasi angolo di strada, delimitato da lamiere ondulate e da porte. In mezzo, la bascule, questa macchina semplicissima, nient’altro che una leva, che in apparenza serve per saltare. In realtà questo asse di legno con un piede di metallo e un chiodo in mezzo è un vettore dimensionale, una macchina fabbrica-mondi, un frullatore di atomi, capace di scagliare chi la usa (e, magia delle magie, chi la vede usare) in universi paralleli e capovolti.

In questo angolo di strada si incontrano e si salutano i passanti e gli abitanti di questo "ordinario" quartiere. Ma anche se i gesti sono quelli di tutti i giorni, salta agli occhi immediatamente che si tratta di un quotidiano eccezionale: ci si abbraccia camminandosi l’uno sull’altro, si parla mentre si sta sulle mani, si rotea, ci si arrampica, si salta con la bascula, il tutto aprendo e chiudendo porte per poi cadere tutti insieme per terra, perfettamente all’unisono. In questa millimetrica casualità e stravagante normalità, irrompe ad un certo punto il circo, annunciato da fanfare e da un corridoio di luce che si disegna nel buio della strada come per sottolinearci l’attesa di un evento eccezionale.

Il circo arriva con il più circense dei numeri: la donna chiusa in uno scatolone e trafitta da lamiere! Solo che il mago è ridicolo, e la donna non capiamo bene che fine faccia… Ed è tutte le volte così per tutti gli altri personaggi del circo che di tanto in tanto interrompono la vita di quartiere: il mangiatore di prosciutto, il giocoliere che usa palle da bowling, la valletta sgraziata e perennemente sorridente che tenta faticosamente di attraversare un cerchio di metallo… oppure il mago in cilindro con un busto eccezionalmente lungo e gambette straordinariamente corte, che esegue l’eccezionale numero di rimediare due muscoletti alle proprie braccine smunte.

In compenso piegare una tovaglia da tavola in due diventa un gioco di destrezza e precisione inimitabile, eseguito però con la tranquillità e la distrazione dovuta ai gesti quotidiani.

Il pubblico ha applaudito a lungo, con mani e piedi, e ha risposto con entusiasmo alla ventata di euforia (e di adrenalina) provocata dagli irrefrenabili acrobati. E credo che fossimo grati a Bascule non soltanto per la leggerezza e il divertimento che ci ha procurato, ma per quei salti con la bascula; perché in aria ti capovolgi, e quando atterri il mondo si è girato, e le regole (logiche e fisiche) di prima non valgono più, e tutto avviene in barba al principio aristotelico di non-contraddizione e alla legge di gravità e a tutte le altre leggi che dicono alle cose e alle persone come e dove devono stare…Uno spettacolo pensato su coppie di opposti: circo/quotidianità, sogno/realtà prodezza/banalità. Ma primo fra tutti c’è il paradosso in carne e ossa del circense che affronta il pericolo e la morte, ogni sera, godendo e facendo gioire.

Le recensioni di "ateatro": Il mercante di Venezia di William Shakespeare

regia di Elio De Capitani per il Teatro dell'Elfo

di Oliviero Ponte di Pino

Per portare in scena uno dei testi più discussi e controversi di Shakespeare (prima per l’Estate Teatrale Veronese e ora nella stagione milanese al Teatro Leonardo), Elio De Capitani e i Teatridithalia evitano di confrontarsi direttamente con il tema dell’antisemitismo e scelgono invece la strada per loro più congeniale. Puntano cioè, in una scena costituita da una sequenza di sipari dipinti e coloratissimi, sulla teatralizzazione, sul gioco spettacolare, sulla facilità e felicità comunicative offerte da una trama ricca di elementi di collaudata presa e di personaggi fortemente caratterizzati. O meglio, esasperano questi elementi puntando su un consapevole e divertito kitsch, con una notevole libertà d’invenzione. A cominciare dai costumi (firmati come le scene da Carlo Sala), che spaziano tra diversi stili ed epoche: per esempio, il Settecento postmoderno della coppia di «buffi» Solanio e Salerio (Luca Torracca e Alessandro Genovesi), che paiono anticipare l’universo mercantile goldoniano (e che alla fine del primo tempo si presentano chissà perché con la giacca infilata al contrario); o i luccichii da discoteca del trio di vitelloni Graziano (Massimo Giovara), Lorenzo (Mario Perrotta) e Bassanio (Paolo Pierobon), che però poi opteranno per completi più istituzionali quando decideranno di diventare persone perbene. O ancora gli accenni caricaturalmente esotici dei pretendenti alla mano di Porzia (Ida Marinelli), improbabili principi del Marocco e dell’Andalusia.

Da sinistra, Mario Perrotta (Lorenzo), Alessandro Genovesi (Salerio), Luca Toracca (Solanio), Massimo Giovara (Graziano); in basso, Bolo Rossini (Lancillotto).

Anche lo Shylock di Ferdinando Bruni si fa carico di tutti i cliché dell’iconografia antisemita: è il classico ebreo pallido con la barbetta a punta, la kippah nera e i tefillim, crudele e vendicativo. Ma in genere tutte le caratterizzazioni sono esasperate, a volte fino alla macchietta. Il servo Lancillotto (Bolo Rossini) è truccato da clown e parla come Stanlio, con stralunato accento inglese e molti strafalcioni, così come sua madre Margareth sembra una specie di Mary Poppins piombata in lagina da chissà dove. Non mancano insomma le gag, scena dopo scena. Si va persino verso il musical, con le musiche di Mariolone Arcari suona dal vivo e con alcuni intermezzi cantati: addirittura, la terribile pretesa di Shylock, ovvero la richiesta in garanzia di una libbra della carne del «mercante di Venezia» Antonio, viene allegramente canticchiata. Insomma, anche le situazioni più dure vengono sdrammatizzate con ironia (e spesso puntando al facile divertimento).

Ferdinando Bruni (Shylock).

Del testo shakespeariano, che porta in scena una situazione tragica condendola con elementi fiabeschi (la prova dei tre scrigni cui sono sottoposti i pretendenti di Porzia, l’anello che la stessa Porzia affida al promesso sposo come pegno d’amore) e romanzeschi - come la fuga di Jessica, la figlia di Shylock (Elena Russo) con il cristiano Lorenzo (Mario Perrotta - viene dunque privilegiato il lieto fine da commedia, con le triplici nozze e il «vissero felici e contenti» conclusivo (dal quale restano esclusi i due protagonisti, l’astioso ebreo e il malinconico mercante). In questo quadro, il razzismo (e in specifico l’antisemitismo, un tema già affrontato dal gruppo ai tempi di I rifiuti, la città, la morte di Fassbinder) viene preso in considerazione come uno dei tanti fatti della vita. Tanto le brutali aggressioni antisemite di Antonio (Giancarlo Previati) quando la torva vendicatività di Shylock non vengono in alcun modo giudicati. I loro artefici vengono presentati semplicemente come esseri umani tra molti altri, persi tra mille altri eventi e trame più o meno spassosi.

Il mercante dei Venezia

di William Shakespeare

regia di Elio De Capitani

Milano, Teatro Leonardo

Dall'archivio di "ateatro"

Per info su altre messinscene di questo testo, vedi:

- Peter Sellars al Goodman Theatre di Chicago (1994);

- Stephan Braunschweig al Piccolo Teatro di Milano (1999);

- Trevor Nunn al National Theatre di Londra (2003).

E ancora:

I venticinque anni del Teatro dell'Elfo.

Gli spettacoli dell'Elfo nelle recensioni di Oliviero Ponte di Pino.

Dall'archivio di "ateatro": Il mercante di Venezia di William Shakespeare

regia di Stephan Braunschweig al Piccolo Teatro (1999)

di Oliviero Ponte di Pino

Da qualche tempo il Piccolo Teatro sta chiamando a collaborare giovani registi (quasi tutti stranieri, in verità), in una necessaria operazione di svecchiamento. Ecco dunque approdare sulla scena di via Rovello – ma riprendendo l’impianto dello spettacolo realizzato qualche mese fa alle Bouffes du Nord di Parigi – Stéphane Braunschweig, ex enfant prodige della scena francese ormai accompagnato da una solida fama internazionale.

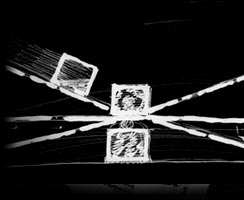

Il suo Mercante di Venezia è di giansenistica semplicità. La scena è occupata solo da tre cubi d’acqua illuminati dall’altro, dove galleggiano altrettante barchette in miniatura; nel corso dello spettacolo, sullo sfondo, come attraccata a un molo, e poi sospesa a mezz’aria, come un’idea, s’intravederà la sagoma di una vera barca. Per il resto, nello spazio spoglio e foderato di nero, con l’unico accompagnamento delle severe melodie di un violoncello, c’è solo il gioco degli attori, anch’essi vestiti quasi tutti di nero: gli uomini in giacca e canotta Armani-style, le donne in abiti vagamente d’epoca. È un lavoro di raffinata semplificazione, che presuppone un’attenta lettura del testo per metterne a nudo i nodi strutturali e le simmetrie, ma soprattutto gli scontri tra diverse posizioni ideologiche. Quello che affascina il regista, con ogni evidenza, sono le idee espresse dai personaggi, in rapporto ai loro sentimenti e naturalmente agli altri personaggi. In questo caso, com’è ovvio, al centro della riflessione è il denaro – e la sua possibilità di valutare gli affetti, l’amicizia e l’amore ma anche l’odio: il rapporto che lega il malinconico Antonio e il dissipato Bassanio, il patto matrimoniale di quest’ultimo con Porzia (con il quiz fiabesco dei tre scrigni d’oro, argento e piombo), la fuga d’amore di Jessica e Lorenzo… Lo spettacolo assume così il tono vagamente brechtiano di un dramma didattico, una parabola dove si pesa l’ideologia. Esemplare nella sua semplicità e leggibilità il trattamento simmetrico nelle prime scene delle malinconie di Antonio e Porzia, che riprende nella postura la celebre incisione di Dürer.

Non sorprende dunque che nell’usare questo metodo con un testo problematico come Il mercante di Venezia, Braunschweig affronti di petto la questione più controversa: quella del dibattuto antisemitismo della pièce – e dunque in subordine l’eventuale antisemitismo di Shakespeare. La regia sposta l’accento su una sorta di principio di realtà: il razzismo antisemita viene dunque assunto come un dato di fatto, così come lo è anche il risentimento e la sete di vendetta della sua vittima, in questo caso Shylock. Rispetto all’intreccio amoroso, l’enfasi si sposta sul verdetto finale, dove le ragioni e i sentimenti si misurano con la giustizia, le sue regole – e l’uso che se ne può oggettivamente fare. La conclusione non è un lieto fine, piuttosto l’inevitabile conclusione di un’equazione di cui sono state esaminate tutte le variabili: le posizioni dei singoli e la ragion di Stato, .

Nel testo è Shylock – l’uomo che vuol tagliare la celeberrima libbra di carne ad Antonio – a difendere il proprio diritto con una delle più accese (e convincenti) perorazioni umanistiche dell’intero teatro di Shakespeare – cioè, più o meno l’inventore dell’uomo moderno. Ma, sembra avvertire Brauschweig, la dignità e integrità dell’essere umano è solo uno degli elementi, e neppure il più importante. Quello che conta, per noi gli spettatori, è piuttosto esaminare – attraverso lo specchio dei personaggi – le diverse alternative e possibilità, e le rispettive ragioni, per poi dare il nostro giudizio con una decisione libera e razionale.

Allievo di un grande maestro d’attori come Antoine Vitez, Brauschweig si appoggia in notevole misura ai suoi interpreti: e i risultati del lavoro si vedono, in una compagnia equilibrata e attenta, dove spiccano il nevrotico Bassanio di Roberto Trifirò, la determinata Porzia di Laura Marinoni e il titubante Antonio di Paolo Calabresi. Oltre naturalmente al nevrotico e tormentato Shylock di Roberto Herltizka.

Originariamente pubblicato su "il manifesto", marzo 1999.

Le recensioni di "ateatro": Agamennone. Sono tornato dal supermercato e ho preso a legnate mio figlio

di Rodrigo García

di Alessandro Romano

"Me gusta el hombre cuando el hombre es un animal: Me gusta el animal del hombre cuando folla y suda, ... incluso cuando engaña ... hasta cuando mata por venganza...." ("Mi piace l’uomo, quando l’uomo è un animale: Mi piace l’animale dell’uomo quando scopa e suda... persino quando inganna... addirittura quando uccide per vendetta").

Come in Ronald el payaso de Mac Donald, anche in quest’ultima creazione della Carniceria Teatro, Agamennone. Sono tornato dal supermercato e ho preso a legnate mio figlio, sono i corpi umani a ergersi a protagonisti del lungo racconto scritto e diretto da Rodrigo García. Veicolano funzionalmente la sua forte e diretta presa di posizione contro la tragicità dell’essere umano vittima di quel "terrorismo consumistico" che lo costringe a vivere come gli si comanda, ad accumulare carrelli di prodotti inutili, andando contro alle proprie voglie, contro ai propri piaceri carnali, contro al proprio istinto.

"…compré pan integral cuando odio el pan integral, … Y compré papel higiénico perfumado, cuando yo no puedo limpiarme el culo con algo que huele a perfume … Y compré cien botellas de agua mineral, cuando en casa el agua corriente es cojonuda y se puede beber sin problema". ("Ho comprato pane integrale, quando odio il pane integrale, … e carta igienica profumata, quando non riesco a pulirmi il culo con qualcosa che profumi … e ho comprato cento bottiglie d’acqua minerale, quando a casa l’acqua del rubinetto è buonissima e si può bere senza problemi").

Come bestie scatenate, come animali selvaggi gli attori esplodono l’energia e la brutalità di gesti incontrollabili, spasmodiche acrobazie e rapide e inumane contorsioni, coniugando movenze atletiche ad agili strutture narrative, suggestioni a spiegazioni, immedesimazioni a visioni. Corpi snaturati da alchimie esplosive di cibi espellono una notevole quantità di significati, veicolano rapporti umani, urlano messaggi di speranza, scatenano istinti di rivalsa, disegnano racconti di vita. Questa fisicità nuda e appariscente, a tratti bestiale, riflette le trasformazioni del fisico umano, vittima del potere del danaro e dei prodotti del consumismo globale. Un martellante parallelismo tra ritratti umani snaturati dalla fame (i video proiettati sullo sfondo ci mostrano immagini di occhi incavati, di mani imploranti, di scheletri viventi), e corporature scultoree (i caschi blu dell’ONU che guidano le missioni di pace e solidarietà, esibendo le loro "straordinarie doti umane"). García proclama il ritorno a un’animalità primordiale, giustificando apertamente reazioni, aggressioni, istinti, ne fa il fondamento della propria idea di umanità. I suoi sono messaggi di denuncia, solide prese di posizione, violenti e carnali manifesti di propaganda antiterroristica; ma si parla di terrorismo dell’informazione, del consumo, del potere, di una tragicità insita nella storia dell’umanità, incarnata da questi cinque corpi (gli attori Rubén Amettlie, Nico Baixas, Gonzalo Cunill, Juan Navarro e Anne Maud Meyer) che si divincolano in un alternarsi continuo di ritmi e suoni, pause e vibrazioni. Ad aizzarli, bestie inferocite, animali feriti, insanguinati, le assordanti note del complesso catalano Standstill e il furibondo mix di immagini proiettate sullo sfondo.

In questa lucida e spietata visione non c’è via d’uscita, un’alternativa plausibile a questo lampante e sonoro manifesto di denuncia, soprattutto a causa di una dichiarata impossibilità di coesistenza tra potere, volontà e speranza. Questa è la società in cui viviamo: al centro sette potenze mondiali, raffigurate da sette alette di pollo fritto. Tutt’intorno la spazzatura, i resti di un’incomprensibile e iniqua distribuzione della ricchezza, quell’immondo cumulo di sudiciume e speranza a cui nessuno si avvicina.

"…porque para rescatar la Esperanza de entre tanta basura …, hay que soltar el dinero" ("perché per riscattare la Speranza da tutta questa spazzatura si devono sganciare i soldi").

E questo non avviene. I soldi e il potere, restano ai potenti, la speranza e la volontà ai deboli.

Le nuove generazioni devono capirlo, il padre ha il dovere di raccontare al figlio come stanno le cose, come nasce la tragedia:

"…Y le explico que la TRAGEDIA empieza en el mundo industrializado, que la TRAGEDIA siempre ha empezado donde estaba el DINERO y la comida" ("...e gli spiego che la tragedia principia sempre nel mondo industrializzato, che la tragedia è sempre iniziata dove c’erano il denaro e il cibo…).

...e di picchiarlo se non capisce. "Palizas", "Hostias": ("legnate", "botte"). Due delle parole più diffuse nel vocabolario del regista ispano-argentino, punto di partenza del suo ossessionante e impietoso gesto di ribellione sociale che, anche in quest’ultima produzione, si fa arte su un palcoscenico ridotto ad un immenso immondezzaio, cimitero di nazionalismi e imperialismi, speranze e illusioni.

E lo spettatore? Travolto, impressionato, imbarazzato dinanzi a tanta schiettezza, a tanto ardire, dinanzi a questa composizione di pulsioni sfrenate, sempre nervosa e guizzante, coinvolto direttamente e con continuità in uno show erotico, in un gioco di trasformazioni e significazioni costruite da un eccezionale amalgama di body-painting, video, musiche dal vivo e musiche registrate.

È questa la tragedia odierna. Una parabola scenica che smaschera i fautori di tanta disumanità: Bush-Agamennone, Berlusconi-Agamennone, Blair-Egisto e ancora Lady D.-Clitemnestra, Bin Laden-Egisto, Canale 5-Cassandra, Monica Lewinski … Associazioni chiare e forti, immagini di copertina, punta di un iceberg del potere che spinge inesorabilmente l’umanità alla deriva.

Agamennone. Sono tornato dal supermercato e ho preso a legnate mio figlio

di Rodrigo García

Una produzione Teatro Mercadante di Napoli, Fondazione Orestiadi di Gibellina e Carniceria Teatro

ex Italsider di Bagnoli (Napoli)

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Il teatro nell'era digitale

Le Théâtre à l'ère du numérique, Parigi, 24 ottobre 2003

di Anna Maria Monteverdi

Emanuele Quinz, presidente dell'associazione Anomos e Stéphane Cagnot di Dédale hanno ideato e coordinato il convegno internazionale Création numérique, les nouvelles écritures scéniques di cui è stata presentata la prima tappa dal titolo Le théâtre à l'ère du numérique a Parigi, Centre Georges Pompidou il 24 ottobre 2003 nel quadro del Festival Résonances-IRCAM. Insieme a Quinz e Cagnot ha lavorato un qualificato gruppo di membri del comitato scientifico tra cui Armando Menicacci, direttore del Laboratoire Mediadanse, Ludovic Fouquet, ricercatore teatrale, Florence Laly, membro dell'equipe di Manège, Scène Nationale di Maubeuge e programmatrice del Festival Via, Clarisse Bardiot, ricercatrice del Laboratoire de Recherche sur les Arts du Spectacle al CNRS, e Franck Bauchard, ricercatore e responsabile del settore teatrale del Ministero della Cultura francese.

Il programma di Création numérique continuerà nei prossimi mesi alla Comédie Française: La scène des interfaces, 16 dicembre 2003; Les métamorphoses de l'acteur, febbraio 2004; Les questions professionnelles: production et diffusion, aprile 2004; Texte, dramaturgie, écriture, maggio 2004. Gli atti del convegno verranno pubblicati come volume monografico di "Anomalie", la rivista di Anomos.

Gli incontri del 24 ottobre si sono articolati in tre momenti di approfondimento con relative tavole rotonde e dibattiti alla presenza di un numeroso pubblico di studenti, ricercatori, professionisti del teatro e artisti. Dopo una prima introduzione di Franck Bauchard sul tema della giornata di studio e di Bernard Stiegler e Andrew Gerszo, rispettivamente Direttore e responsabile della sezione pedagogica e del polo "Spettacolo" dell'IRCAM sulle attività e sui progetti intrapresi dall'Istituto di ricerca musicale, il programma prevedeva i seguenti ambiti di studio:

1. Les précurseurs

Scena e tecnologia: la creazione contemporanea in una prospettiva storica.

2.Le choc du numérique

Alcuni esempi di esperienze significative di teatro e nuove tecnologie dal 1960 ad oggi.

3. Les nouvelles formes scéniques, panorama européen.

La situazione in Italia, Germania, Polonia e Francia.

Al termine della giornata di convegno, una performance-dimostrazione del gruppo Konic thtr dal titolo Tools.

Nell'ambito della sezione dedicata ai precursori, la direttrice del Laboratoire de recherches sur les arts du spectacle del CNRS di Parigi Béatrice Picon Vallin (assente, ma la sua relazione è stata letta da una collaboratrice di Anomos) ha proposto come già nei volumi da lei curati, Les ècrans sur la scène e La scène et les images, una lettura della scena tecnologica odierna in continuità con le teorie e con le innovazioni delle avanguardie novecentesche, come un ulteriore contributo al tema della conquista di un "teatro della totalità espressiva" e di un nuovo spazio scenico generato a partire non dalla pittura o dalla letteratura ma dalla luce e dal movimento:

«La scena architettonica di Craig, la scena costruttivista o quella della Bauhaus, generano delle macchine di scena in grado di scomporre lo spazio tridimensionale in una serie di quadri in base ai quali gli attori devono controllare i movimenti scenici; l'azione si va a definire così, come una padronanza delle forme plastiche nello spazio. La luce tende allo stesso modo a eliminare la pittura per distribuirsi essa stessa nello spazio che fluidifica colori e movimenti. Oggi la macchina scenica diventa macchina di proiezione delle immagini e l'azione degli attori dovrà tener conto di queste immagini, fisse o animate che abitano contestualmente con loro, lo spazio. Immagini che possono "catturare" l'attore in diretta ed essere archiviate, immagini che appaiono "fantasmatiche", sul punto di svanire, scomparire ed in forza delle quali l'attore è raddoppiato, ingrandito, esaltato, o cancellato e sotto sorveglianza.» (B.Picon-Vallin, Un stock d'images pour le théatre. Photo, cinéma, vidéo, in B.Picon-Vallin, a cura di, La scène et les images, Paris, Cnrs éditions, 2001, p.21)

La Vallin propone una suddivisione temporale in cinque stadi di questa storia del teatro tecnologico alla cui innovazione avrebbero contribuito in maniera diretta, fattori di crisi sociale, politica, ideologica ed economica.

1. Gli anni Venti in Russia

2. Gli anni Venti-Trenta in Germania

3. Gli anni Cinquanta-Sessanta a Praga

4. Gli anni Sessanta in America

5. Gli ultimi vent’anni del secolo in Europa e in America

Particolare attenzione viene rivolta dalla Picon-Vallin al "teatro della totalità" di Moholy-Nagy, all'attore-marionetta di Oskar Schlemmer e al suo celebre Balletto triadico e a Josef Svoboda, lo scenografo ceco inventore della Lanterna magika e del sistema di poliproiezioni Polyécran presentati all'Esposizione Universale di Bruxelles (1958). Vengono mostrati anche alcuni frammenti del documentario biografico di Denis Bablet Josef Svoboda scènographe (1983); il frammento riguarda Intolleranza 1960, spettacolo-manifesto per un'idea multimediale del teatro (avente non poche implicazioni politiche) creato nel 1961 insieme con il musicista Luigi Nono su libretto di Angelo Maria Ripellino per la Fenice di Venezia prima (ma le immagini furono censurate) e successivamente per Boston (1965). Quest’ultima versione prevedeva la sostituzione dell'immagine cinematografica con un sistema di riprese televisive a circuito chiuso: era in gioco, come ricorda lo stesso Bablet "una nuova forma di opera, un nuovo tipo di teatro totale".

Sylvie Lacerte, direttrice del Find Lab (Laboratoire international de recherche et de developpement de la danse) di Montréal, ha proposto l'esempio pionieristico di EAT-Experiments in Art Technology, l’organizzazione fondata nel 1966 da Billy Kluver, Fred Waldhauer e dagli artisti Robert Rauschenberg e Robert Whitman. La nascita è dettata dall'evento 9 Evening: theatre and engineering a New York. Si trattava di performance che mettevano insieme danza, teatro, musica e video. Tra gli artisti: J. Cage, S.Paxton, D. Tudor, R. Rauschemberg, L. Childs. Sylvie Lacerte ha lavorato alla ricostruzione dettagliata di queste operazioni artistiche che sposavano in maniera inconsueta le tecnologie. Come ricorda la studiosa nel suo testo sulla storia dell'EAT on line su http://www.olats.org/pionniers/pionniers.shtml, sito che è parte del progetto Pionniers & Précurseurs dell'OLATS-Observatoire Leonardo des Arts et des Tecno-Sciences, editore anche della rivista «Leonardo» - per una documentazione sugli artisti del Novecento le cui opere e il cui pensiero sono stati determinanti per l'arte tecnologica:

«Pour la mise sur pied de cet événement, un système électronique environnemental et théâtral fut inventé par l'équipe des ingénieurs. Le THEME-Theater Envirnmental Module-fut mis sur pied pour répondre aux besoins des dix artistes, en fonction de situations théâtrales bien spécifiques. Le THEME, qui n'était pas visible de la salle, permettait, entre autres, le contrôle à distance d'objects et la possibilité d'entendre des sons et de voir des faisceaux lumineux provenant de sources multiples et simultanèes».

La Lacerte ha mostrato un frammento di una delle 9 performance, Open score di R. Rauschemberg e J.McGee (ing.) con Franck Stella e Mimi Kanarek che giocavano una partita a tennis con racchette nei cui manici erano inseriti microfoni senza fili che amplificavano il suono della pallina.

Nella seconda sezione Christopher Balme, docente di Teatro e Direttore del Dipartimento dello Spettacolo di Mayence (Germania) ha proposto un intervento dal titolo Contamination and Deployment: Theatre and Technology 1960-2003.

Balme traccia tre traiettorie del rapporto tra teatro e tecnologia:

1. video arte

2. teatro multimediale

3. performance digitale e performance attraverso internet.

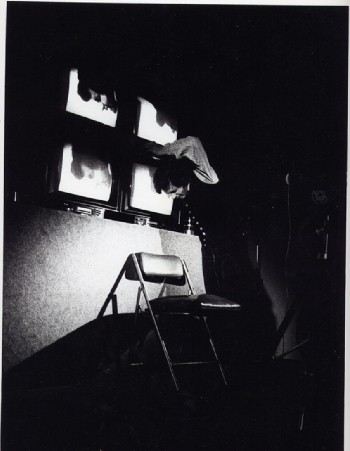

Dopo aver anticipato le posizioni antitecnologiche del teatro degli anni Sessanta in particolare quelle di Jerzy Grotowski e Peter Brook, Balme nota giustamente come questa querelle théâtre ou technologie sia ancora un argomento molto dibattuto. Per la sezione relativa alla prima ondata dell'innovazione tecnologica vengono ricordate le esperienze artistiche di Nam June Paik ma anche quelle di Jacques Polieri negli anni Sessanta, così come le opere video di Bill Viola e gli spettacoli di Giorgio Barberio Corsetti per il periodo relativo agli anni Settanta e Ottanta. Balme sostiene come tali artisti pur distanti quanto a pratiche artistiche, abbiano comunque in comune un'attitudine estetica che cerca di superare la tradizionale dicotomia tra arte e tecnologia. In riferimento al passaggio dalla video arte alla scena vengono citati alcuni artisti della cosiddetta "scena multimediale" statunitense tra cui The Wooster Group di Elizabeth LeCompte, pionieri dell'uso in scena del video, live e preregistrato. Ricordiamo lo spettacolo Brace up! (1993).

Brace up!, regia di Elizabeth LeCompte: Scott Renderer, Jeff Webster (sui monitor più grande), Paul Schmidt (sul monitor più piccolo), Kate Valk. (photo © Mary Gearhart).

Il loro lavoro è proseguito idealmente con John Jesurun e The Builders Association (in particolare si ricorda Everything that rises must converge, 1990). L'interazione tra azione dell'attore e video è l'importante precondizione secondo Balme per lo sviluppo della performance digitale e internet. Balme ha mostrato alcuni frammenti dallo spettacolo di Robert Lepage The Seven Streams of the River Ota, primo progetto teatrale realizzato con la compagnia multidisciplinare Ex Machina in cui il regista canadese sviluppa una trama visiva fatta di silhouette, corpi e immagini video letteralmente incrostati insieme a formare un muto teatro d'ombre, metafora visiva della condizione di persistenza della memoria di Hiroshima nel mondo occidentale e orientale. Nella seconda parte, relativa al digitale, Balme ha parlato della prima performance via Internet, Hamnet (1993) degli Hamnet Players di Stuart Harris. Si tratta di una perfomance realizzata via chat attraverso il canale Internet Relay Chat (IRC) #hamnet. Sull'esperimento si veda online

il saggio di Brenda Danet.

Per il panorama europeo Izabella Pluta-Kiziak (Università di Silésie, Polonia) ha proposto l'intervento Entre l’Internet et la réalité postcommuniste con frammenti video dagli spettacoli della Komuna Otwock: Bez tytulu e Trzeba zabic pierwszego boga.

La ricercatrice ricorda come il fenomeno del teatro e nuove tecnologie assuma un aspetto particolare e decisamente differente in Europa dell'Est rispetto all'Ovest o all'America. L'attuale mutamento politico ne sarebbe un fattore determinante. Ci sono implicazioni economiche e forti legami con la tradizione teatrale che frenano una reale sperimentazione in questa direzione. La ricercatrice ha proposto:

- un quadro storico del cosiddetto Teatro alternativo dopo il 1989 e la direzione di ricerca del teatro polacco, a partire dall'interrogativo:"Peut-on vraiment introduire n.t. dans le théâtre polonais après Grotowski et Kantor?",

- un panorama delle manifestazioni, festival, centri di ricerca. Tra gli altri: il Festival Internazionale di Teatro Alternativo Réminiscences Théâtrales, Cracovia; Malta-Festival de Théâtre, Poznan; WRO Centre des arts des médias, Wroclaw (organizzatore della Biennale des Arts des Médias).

- la generazione dei registi «plus jeunes, plus talentueux» che utilizzano video in scena: Grzegorz Jarzyna con Psychosis 4.48, Anna Augustynowicz, Mloda smierc, Balladyna.

Desing: Gropius / Dlaczego nie bedzie rewolucji del gruppo teatrale polacco Komuna Otwock.

- il caso della Komuna Otwock, il giovane gruppo anarchico polacco di teatro alternativo, considerato la voce della nuova generazione: i suoi spettacoli hanno forma libera, tra la performance, il teatro e la danza e tratti di teatro politico; presenza in scena di schermi, proiezioni ed effetti stroboscopici.

Meike Wagner ricercatrice di Teatro all'Università di Monaco e alla Sorbonne Nouvelle di Parigi, ha presentato due progetti:

1. Alientje (2002) del gruppo olandese Wiersma & Smeets che lavorano con proiezioni, figurine di carta, oggetti ripresi da un semplice sistema audiovisivo. Si tratta di una proposta di teatro ragazzi.

2. Cyberpunch (2003) del gruppo teatrale di Thomas Vogel di Berlino. Si tratta di un progetto di "cyberstage" con personaggi virtuali in interazione con marionette e attori reali sulla scena. Il "cyberstage" di Thomas Vogel è un work in progress.

Per il panorama italiano ho proposto un excursus su tre ambiti storici:

1. l'eredità del Teatro-immagine: il panorama del teatro di ricerca italiano arricchito della presenza dei media in scena e l'eredità del Teatro-immagine degli anni Settanta.

2. Videoteatro italiano: dalla Postavanguardia alla Nuova Spettacolarità: Barberio Corsetti-Studio Azzurro.

3. Teatri90 e la "terza onda": la nuova generazione del teatro italiano.

E come casi-studio, Giacomo Verde dal Teleracconto a Storie mandaliche 2.0; e Motus, all'installazione al teatro (Twin rooms).

Motus, giovane ma già storica formazione teatrale riminese ex Generazione Novanta diretta da Daniela Nicolò e Enrico Casagrande. Il loro teatro attraversa da sempre i territori più svariati della visione: cinema, video, architettura, fotografia; una visio eclettica e poliedrica, irrispettosa delle specificità dei generi che opera in scena sul cut up di burroughsiana memoria, sul découpage, sulla tecnica del mixer e del montaggio. Nel progetto Rooms culminato con Twin rooms mettono in scena De Lillo e l'incubo della videosorveglianza. La città quale mosaico di microvisioni: un'enorme "digital room" contigua alla scena-dispositivo che rappresenta una camera d'albergo, ospita un ammasso incontrollato di immagini e una tentazione psicotica al loro consumo.

Giacomo Verde, mediattivista, computer artist e technoperformer. Ha costruito la sua estetica sull'ideologia del low tech, per socializzare saperi tecnologici; anche a teatro sostiene la causa della democraticità e della accessibilità del tecnologico e solleva la questione politica delle immagini televisive. Il teleracconto ovvero la ripresa in diretta di oggetti in macro contestualmente alla loro visione su monitor, ironica critica all'universo mediatico, da modalità teatrale (techno)narrativa per ragazzi è diventato un procedimento chiave del suo teatro: immagini create live ed effetti digitali costituiscono i fondali video che si modificano seguendo il corso della narrazione in OVMM ispirato alle Metamorfosi di Ovidio (insieme con il gruppo xear.org). E' un modo per affermare provocatoriamente che "La televisione non esiste" e che "Tutte le immagini sono astratte". Storie mandaliche 2.0 (2003) creato con Zonegemma e Xear.org è uno dei primi esempi di spettacolo interattivo applicato ad una drammaturgia ipertestuale (testi di Andrea Balzola).

Konic thtr Fondato da Rosa Sanchez e Alain Baumann rispettivamente coreografa-performer e musicista- artista multimediale. Creatori di dispositivi, interfacce e ambienti per progetti artistici interattivi, installattivi e performativi (danza, teatro, concerto) realizzati per "aumentare le possibilità espressive di attori e danzatori". A Parigi hanno presentato una dimostrazione-spettacolo dal titolo Tools in cui mostrano i molteplici dispositivi interattivi sviluppati per numerosi spettacoli dal 1990 ad oggi: sistemi elettronici per la creazione e la manipolazione in tempo reale del video, del suono e dell'immagine in 3D.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Dall'archivio di ateatro: La camera astratta di Giorgio Barberio Corsetti & Studio Azzurro

originariamente pubblicata su «il manifesto», 18 giugno 1987

di Oliviero Ponte di Pino

Reduce dal successo di «Dokumenta 8» è approdato a Milano il nuovo lavoro di Studio Azzurro e Giorgio Barberio Corsetti, La camera astratta. Due gruppi impegnati nella ricerca sui mezzi espressivi – il primo sul fronte del video, il secondo su quello del teatro – confrontano le loro esperienze, in un intreccio raffinato e innovativo che è insieme una riflessione sui media e un tentativo di rinnovare il linguaggio dello spettacolo.

Studio Azzurro e Giorgio Barberio Corsetti proseguono così nella loro ricerca comune e parallela. Il gruppo di giovani videomaker milanesi continua il lavoro sull’habitat del video, considerato quindi come «televisore»: un oggetto di serie inserito nella quotidianità, e non un semplice schermo da riempire di immagini, di cui è necessario quindi verificare le possibilità d’azione trasferendolo su una scena teatrale.

Giorgio Barberio Corsetti e i suoi sei giovani attori (Philippe Barbut, Massimo Borriello, Anna Paola Bacalov, Benedetto Fanna, Irene Grazioli e Giovanna Nazzaro) hanno accolto nel loro spazio inventivo e animato questo elemento estraneo, inserendolo con naturalezza nel loro universo poetico e spettacolare.

La nuova tappa di una collaborazione che ha già al suo attivo Prologo a Diario segreto contraffatto e Correva come un lungo segno bianco porta l’ambivalente titolo La camera astratta.

Lo spunto narrativo è lo spaccato di un immaginario e labirintico ambiente mentale, durante una camminata all’aria aperta: un intreccio di immagini e visioni, proiezioni e fantasticherie. L’esile aneddoto offre, in pratica, soprattutto lo spunto per una raffinata esercitazione sul rapporto tra teatro e video, in cui non mancano punte di virtuosismo tecnologico, con effetti di sorprendente complessità. Il palcoscenico è continuamente attraversato dalle vitalistiche e ironiche presenze degli interpreti, e sfondato verso una palpabile quarta dimensione spaziotemporale dalle «finestre» di venticinque monitor.

Nell’epoca della riproducibilità tecnica del reale, La camera astratta porta in scena e verifica nella pratica proprio questa possibilità di duplicazione con i suoi paradossali effetti di pseudoverità. I monitor trasmettono infatti – grazie al coordinamento di un apposito computer collegato a videoregistratori e videocamere – sia le immagini riprese in tempo reale nel retropalco che quelle collezionate in precedenza in esterni, raddoppiando la scena teatrale in un evidente «effetto diretta». Ma la proiettano contemporaneamente nell’immaginario mantenendo l’astratta segmentazione imposta dall’inquadratura alla realtà. L’incontro tra video e teatro fa infatti contemporaneamente slittare l’effetto dell’uno e dell’altro: i monitor, accostati in segmenti e colonne, ricompongono l’immagine frammentata dell’inquadratura e rimandano oltre il limite del visibile; nello stesso istante, con la possibilità di muoversi e attraversare lo spazio, di mostrare immagini diverse (il volto di un attore, oggetti naturali come sassi, acqua, vapore, legna) i video acquisiscono insieme lo spessore di veri e propri personaggi, mentre la dimensione teatrale della compagnia di Giorgio Barberio Corsetti trova nuove prospettive: il corpo (sul cui libero gioco è basata la poetica del gruppo) perde la sua integrità, sezionato e scomposto dal video. Allo stesso modo, contagiato dal mezzo, il corpo finisce per venire risucchiato nella materia impalpabile e alonata di cui sono fatti i suoi simulacri elettronici.

Per ora la nuova dimensione proiettata dal video nella scena teatrale – o meglio fuori dalla scena teatrale, oltre la «quinta parete» del reale – resta soprattutto la base per costruire un inedito linguaggio, che amplia le possibilità dei due mezzi.

Per quanto riguarda La camera astratta, il tema dell’incomunicabilità, e quello della indefinibilità e indecibilità del reale e dell’immaginario, cari a Giorgio Barberio Corsetti, misurandosi con il video, trovano soprattutto una nuova formulazione: ma dai primi passi di questa interessante e godibile sperimentazione si intravvede la possibilità di un successivo approfondimento tematico e poetico.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Partiture

Michele Sambin: dalle video performance musicali al teatro carcere

di Anna Maria Monteverdi

Questo testo è stato redatto per il catalogo dell'edizione 2003 di Invideo, in occasione della personale che la rassegna milanese ha dedicato all'artista. (n.d.r.)

“Tutto ha inizio dal binomio immagine-suono. E un artista singolo che lavora su questi due elementi. Gli strumenti che usavo negli anni Settanta erano la pellicola, prima Super Otto poi 16 mm, perché lì immagine e suono erano inscindibili e interdipendenti, poi il video. Partire per questa utopica ricerca di costituzione di un linguaggio unico che comprendesse segni visivi e segni sonori”.

Così Michele Sambin racconta oggi del suo esordio artistico sotto il segno della pittura, del cinema, del videotape d'arte e di una performatività video e musicale, solitaria. Dopo un periodo di sperimentazione filmica testimoniato da Laguna, Blud’acqua, Tob&Lia (1968-1976), che lo colloca nel novero dei registi del cinema d’artista insieme ad autori come Andrea Granchi, Sylvano Bussotti, Gianfranco Baruchello, Ugo La Pietra, Sambin si dedica al “videotape creativo” (1974).

Guardando alle storiche soluzioni di “composizione globale” e ai pittori-cineasti della prima e seconda avanguardia (Léger, Richter, Fischinger, Ray, Moholy-Nagy), ai registi indipendenti e sperimentali (Warhol, Brakhage, Snow), ai concerti Fluxus, alle esperienze americane del Black Mountain College di Cage e c., ai dispositivi video di ambito concettuale (Graham, Campus, Nauman), alle opere-evento della performance art, Sambin mette in scena la tematica principale delle sue opere: il tempo.

“Quando uno cerca di mettere insieme la pittura con la musica subito scatta la dimensione temporale e su questo tema troviamo le prime esperienze del cinema sperimentale: Brakhage, Michel Snow e ancora prima il canadese Mac Laren, che disegnava il suono sulla pellicola. E’ un concetto importante per me, questo del tempo, offrire una visione che si sviluppi nel tempo. Io partivo come artista visivo, e il primo conflitto è quello che si crea tra visione - la pittura - che ha un tempo non determinato e la musica che vive solo nel tempo”.

E’ all’interno dell’Università Internazionale dell’Arte di Venezia dove era stato chiamato a tenere dei laboratori di cinema e forme plastiche (1972-1975) che per Sambin avviene il passaggio dalla pellicola al videonastro, al nastro magnetico:

“Fu un momento di alta formazione, c’erano architetti come Buckminster Fuller (1) che davano un taglio trasversale alle categorie artistiche”.

E' incaricato di acquistare un’attrezzatura video e di condurre le prime sperimentazioni con il nuovo mezzo:

“Era un Akai, l’antesignana del primo Sony Portapack, e aveva ancora un nastro ¼’’. Ed è stato per me un’esplosione di creatività. Con il 16 mm tre minuti di girato erano molto costosi e lunghissimi i tempi di attesa tra il fare e il vedere. Cominciava ad essere interessante anche il problema del rapporto tra video e teatro perché nelle ultime situazioni cinematografiche non presentavo più solo pellicole per la proiezione ma sonorizzavo il film dal vivo; diventava fondamentale la relazione vivente, lavoravo con l’immagine in tempo reale. L’immagine diventava uno stimolo per creare suoni”.

Le prime esperienze di videorecording e di videoinstallazioni vanno in direzione di un naturale sviluppo performativo, tendendo sempre più ad esplodere oltre la cornice-schermo-galleria e a diventare puro evento, accadimento in tempo reale, e per il pubblico, “condizione di esperienza” (Duguet), un insediarsi direttamente all’interno del flusso “presente-continuo” delle immagini. In Ripercorrersi (1978, Prod. Centro video Palazzo dei Diamanti, Ferrara) protagonista è il pubblico che percorre uno stretto spazio che conduce a un luogo dove sono visibili su monitor, attraverso il sistema di video a loop e un gioco di ritardi di visione, rimandi ciclici del suo corpo. Dice Sambin:

"Le videoinstallazioni sono un elemento fondamentale del mio passaggio al teatro: il pubblico assiste a un processo che non è solo elettronico ma anche fisico”.

Sulla performatività implicita delle installazioni video Anne Marie Duguet osservava:

«L’installazione è realizzata per essere esplorata dal visitatore che, facendo ciò, non solo ne costruisce progressivamente la percezione, ma anche mette in gioco quella degli altri visitatori. L'esistenza stessa di certe opere (….) esige un'attività particolare da parte del visitatore per potersi manifestare pienamente. Questi esegue dunque una performance che diviene spettacolo per gli altri. Bisogna insistere sulla temporalità specifica di queste opere che sono innanzitutto dei processi, che esistono solamente nella durata della loro esperienza, nel qui e ora della loro attualizzazione. Esse appartengono ad un'arte della presentazione e non di rappresentazione.» (2)

Spartito per Violoncello è una performance musicale del 1974 in cui il videotape viene utilizzato come parte integrante della composizione. Anelli e chiodi gettati sul tavolo e il movimento stesso della telecamera che riprende gli oggetti sono tradotti in linguaggio sonoro; dietro l’evento, Cage e la musica indeterminata. La video-calligrafia come spartito verrà usata in molte performance musicali tra cui Looking for listening (1977, Prod. Asac-La Biennale di Venezia). L’evento è, evidentemente, irripetibile e non prevedibile.

“In Spartito per violoncello usavo la telecamera come strumento musicale dei tempi di visione: la scuotevo, la muovevo e questo determinava un input che l’esecutore - che ero io stesso - decodificava in termini musicali. C’era un po’ di Léger, un po’ Anemic cinema. Partivo dall’idea di usare il monitor come spartito.”

Esiste anche una videoregistrazione che documenta la performance; come per molte altre videocreazioni di Sambin, più che supporto per la memoria si tratta di un'ulteriore estensione-prolungamento temporale dell'opera stessa; l'operatore crea movimenti inattesi, zoomate che esplorano dentro il monitor: in questa condivisione paritetica della dimensione della “pura durata” di corpo e macchina, e in questo proliferare di processi attivati dalla musica e dal videotape, il performer diventa contestualmente al concerto, materiale per la ripresa. Il video è il primo risultato dell’incontro con Paolo Cardazzo della Galleria del Cavallino di Venezia, con il quale Sambin stabilirà una relazione duratura di stima reciproca. La Galleria nata nel 1972 inizia infatti, a documentare le performance ospitate nello spazio espositivo, anche sulla scia dell’imponente lavoro di registrazione di Luciano Giaccari a Varese, che nello stesso periodo stava teorizzando le diverse tipologie videodocumentative. (3)

Sambin sarà il primo artista a sperimentare a partire dal 1976, declinando in seguito l'operazione in moltissime varianti, il videoloop, il video a bobina aperta (open reel). E' un procedimento circolare generato dalla semplice unione delle estremità dei due nastri di registrazione e di lettura in cui l'immagine e il suono vengono ripetuti a ciclo. (4) L'artista registra ad intervalli, suoni e gesti; il nastro scorre, va alla bobina di lettura che rimanda l'immagine con un breve scarto al monitor; l'artista in carne ed ossa diventa a questo punto, l'interlocutore del suo “se stesso elettronico” con cui affronta un dialogo infinito. Prendendo a prestito termini cari al Marshall Mac Luhan de The Gutemberg Galaxy (1962) e Understanding Media (1964), il video diventa “protesi”, prolungamento di una sua funzione:

“Era una dimensione concettuale, più che di attenzione all'immagine perché il senso di questa operazione era quello di usare il video come possibilità di estensione espressiva di un corpo. Parlavo con me stesso, suonavo con me stesso, mi intervistavo, facevo cose che senza questi supporti non potevo fare. Il video come amplificazione, come protesi, è da intendere come strumento che non ferma un processo, ma che lo amplifica, lo moltiplica”. (5)

Nelle performance e nelle video installazioni realizzate con il videoloop - tra cui Duo, per un esecutore solo (1979); Anche le mani invecchiano (1980), Sax soprano (1980) - l'artista continua all’infinito a suonare, parlare e a (cor)rispondersi, vocalmente, musicalmente e visualmente. L'artista dà un'efficace spiegazione (e dimostrazione pratica) in Vtr and I (1978) in cui viene isolato e investigato questo specifico funzionamento autoriflettente del Video Tape Recorder. Si tratta di una vera esposizione autoanalitica del proprio lavoro d'artista, un'"operazione video-linguistica" perché il dispositivo video "è tematizzato e preso come oggetto di indagine”. (6) L'azione performativa è della macchina, prima ancora che del corpo: il gesto mimico-facciale e sonoro ripetuto ad intervalli davanti a una telecamera, attraverso un videorecording e un feedback causato dal posizionamento della telecamera davanti al televisore, innesca un meccanismo a catena. Il corpo incontra se stesso nello spazio del monitor e si mescola alle forme astratte autogeneratesi dal video, dando vita a un effetto di sovrimpressione delle immagini con il loop e ad una loro rinascita (e metamorfosi) ciclica. La riproducibilità è (ossimoricamente) generativa. Dall'unicità della perfomance alla performatività dei media di riproduzione.

Usando il tempo non nella sua sequenzialità-consequenzialità ma con continui détournement e sfasamenti, manipolandolo, ritoccandolo, invertendolo come fosse una materia concreta e quasi plasmabile, scindendo il suono dall'immagine corrispondente (come in Echoes, 1976, Autoritratto per 4 telecamere e 4 voci, 1977 e come nel progetto di video installazione per violoncello sospeso in moto perpetuo e apparecchiature audio e video From right to left, 1981) Sambin produce un decisivo e significativo spiazzamento percettivo rispetto all'esperienza dello spazio-tempo quotidiano. Questa dimensione articolata del tempo, soggettivizzata e personalizzata, sembra suggerire proprio il valore del tempo come conquista attiva e individuale:

“Di solito la familiarità con un mondo 'perfettamente doppiato' in cui ogni aspetto visivo è necessariamente collegato ad un aspetto sonoro (anche il silenzio è suono) non ci fa notare questa spontanea connessione, le cose così come stanno ci sembrano naturali. Spezzare questo legame significa ottenere dei modi di percepire meno consueti, in cui ad ogni fatto non corrisponde necessariamente ciò che di solito gli viene associato”. (7)

Il videoloop viene usato in seguito, per Il tempo consuma (1979), l'opera più tautologica e concettuale di Sambin. Un “metronomo umano” (il corpo dell’artista oscillante a intervalli regolari) è ripreso da un video e trasmesso ad un monitor. Il performer scandisce la frase: “Il tempo consuma le immagini, il tempo consuma i suoni” che genera, nel processo ciclico di registrazione-cancellazione-registrazione, una grande quantità di immagini di sé ed un effettivo deterioramento fisico del nastro e di conseguenza, del suono e dell’immagine incisi. Nata come opera video è diventata videoperformance e successivamente installazione per tre videoregistratori sincronizzati, commissionata per la manifestazione milanese Camere incantate curata da Vittorio Fagone (1980). ll passaggio dal video al teatro avviene con il Tam Teatromusica, fondato da Sambin a Padova all'inizio degli anni Ottanta insieme con Pierangela Allegro e Laurent Dupont, e in un primo momento i lavori teatrali vengono ancora presentati nelle Gallerie d'arte frequentate da Sambin come videoartista e come performer:

"Il mio passare al teatro è dovuto - grazie o purtroppo - alla Transavanguardia di Achille Bonito Oliva. In quegli anni c'era una grande esplosione di performatività, anni che ho vissuto come una gioia degli intrecci delle arti, di incontri con Laurie Anderson, Marina Abramovic, personaggi che hanno tracciato una linea di non pittura, di non scultura, lontani dal mercato. La Transavanguardia spezza queste utopie degli anni Settanta perché mettevano in crisi il sistema dell'arte (i video non si potevano vendere). Bonito Oliva riporta l'arte alla disciplina: pittura e scultura. E soprattutto la restituisce al mercato».

L’orientamento estetico ispirato al rapporto immagine-suono per le videoinstallazioni e le performance e l’esperienza di musicista elettronico di Sambin si riveleranno fondamentali nella definizione della nuova composizione scenica degli anni Ottanta che, non rinunciando alla musicalità e alle tecnologie audiovisive, privilegia ideologicamente come già nelle performance degli anni Settanta, “il tempo reale e la condivisione di procedimento, l’arte dal vivo e il rapporto diretto con lo spettatore”. Il primo spettacolo del Tam si intitola Armoniche (1980); all’immagine e al suono si unisce il gesto, in un rapporto reciproco “fluido”, “armonico”. Anche Opmet (1982) prevede l'uso di video in scena che trasformano le azioni dei performer “dentro e fuori dal Cronos o tempo universale” mentre in Lupus et agnus (1988) è lo spettatore a scegliere se assistere allo spettacolo attraverso i monitor oppure attraverso un percorso frammentato tra le azioni degli artisti nei diversi spazi. Il progetto di teatro-carcere apre una delle più fortunate stagioni del Tam Teatromusica che si conquista sul campo una propria riconoscibilità e autoralità. MeditAzioni è il progetto biennale che ha permesso di realizzare laboratori coi detenuti, spettacoli teatrali, un libro-diario della Allegro e l'opera video Tutto quello che rimane insieme con Giacomo Verde. Se il video prima era estensione del corpo dell'artista, qui diventa abbattimento virtuale di una separazione:

“In carcere il video diventa fondamentale. Lo avevo abbandonato perché pensavo 'Parla solo con se stesso, non mi interessa più'. Quando i detenuti non potevano uscire perché il magistrato non gli aveva dato il permesso, lo spettacolo era stato già programmato e la gente li aspettava fuori, ho preso una telecamera e ho chiesto loro: 'Dite alla telecamera quello che direste se ci fosse il pubblico'".

Il video diventa quindi strumento di vitale importanza per il teatro che, nell’impossibilità di una “diretta” qui e ora, è costretto a darsi ai propri interlocutori esterni, in “differita” e a distanza. E' alla qualità di riproducibilità del video che è affidato il compito di trasmettere quel messaggio teatrale oltre il teatro secondo il Tam: “Attraverso l’arte," scrive Pierangela Allegro, "la nostra religione, si può arrivare al cuore degli uomini e attraverso la condivisione (che non vuol dire tolleranza) si possono creare crepe insanabili nel muro dell’indifferenza”.

Nel testo l'autrice ha inserito un'intervista inedita a Michele Sambin realizzata tra Volterra e Castiglioncello nell'agosto 2003, in occasione della presentazione al Festival Volterrateatro della performance musicale Più della vita. Sullo spettacolo vedi la recensione di A.M.Monteverdi su ateatro 56.

NOTE

1 "Buckminster Fuller: scienziato, architetto, disegnatore, inventore della cupola geodesica. Le sue teorie tendono a modificare la tecnologia per migliorare le condizioni sociali. Molto seguito dai giovani nordamericani e dai pionieri della televisione alternativa”, da R. Faenza, Senza chiedere il permesso. Come rivoluzionare l’informazione, Milano, Feltrinelli, 1973. Rimando al libro di Faenza anche per le caratteristiche tecniche relative ai primi VTR.

2 Anne-Marie Duguet, Installazioni video e interattive. Definizioni e condizioni di esistenza, in Visibilità zero, a cura di V. Valentini, Graffiti, 1997, p.14. Sui dispositivi installattivi video vedi S.Cargioli, Sensi che vedono. Introduzione all'arte della videoinstallazione, Pisa, Nistri-Lischi, 2002.

3 Sulla Galleria del Cavallino vedi B. Di Marino, Elettroshock, 30 anni di video in Italia, a cura di B. Di Marino e L. Nicoli, Roma, Castelvecchi, 2001. Nel 1972 Giaccari scriveva la Classificazione dei metodi di impiego del videotape in arte, introducendo per la prima volta la distinzione tra “ video diretto” (caldo, creativo) e “video mediato” (freddo, documentativo). Sulla classificazione: L. Giaccari, Dalle origini della videodocumentazione al museo elettronico in Elettroshock, cit., pp. 37-40.

4 Con il videoloop Sambin non intende tanto la mise en abîme del feedback visivo quanto la bande sans fin. Il nastro di registrazione video immagazzina immagini che passano al nastro di lettura con un intervallo di tempo pari alla lunghezza dello scorrimento elicoidale tra le due bobine. Il procedimento artistico rientrerebbe sia in quella categoria definita da Mario Costa dei “videoriporti”, in cui l’artista “opera per o con il video” che in quella della “videoperformance”, in cui il dispositivo video “entra a far parte, come uno specifico insostituibile, di un’azione-operazione”. (M.Costa, L'estetica dei media. Avanguardia e tecnologia, Milano, Castelvecchi, 1999, p.254-255).

5 Sambin fa riferimento sia a Io mi chiamo Michele e tu?, che alla Autointervista inserite nella video installazione Il tempo consuma per Camere incantate (Milano, 1980).

6 M.Costa, L'estetica dei media, cit.,p.255.

7 M. Sambin, Testo inedito datato 17-9-1977.Sul significato politico e sociale del tempo nel video ha riflettuto il filosofo Lazzarato, passando attraverso Marx, Bergson e Paik: «Le tecnologie del tempo ci liberano dalla percezione naturale, dalle sue illusioni e dal suo antropocentrismo e ci fanno entrare in un’altra temporalità. Esse aboliscono la subordinazione del tempo al movimento e, di conseguenza, ci permettono un’esperienza diretta del tempo(...). L'istante è in questo caso, un divenire che, invece di essere incastrato tra passato e futuro, diventa germinativo, produttore di altre coordinate ontologiche» (M. Lazzarato, Videofilosofia. La percezione del tempo nel postfordismo, Roma, manifestolibri, 1996, pp.109-110).

Il monaco guerriero del teatro italiano

Sul teatro di Danio Manfredini

di Oliviero Ponte di Pino

E' in uscita Piuma di piombo. Il teatro di Danio Manfredini di Lucia Manghi (il principe costante, Milano, 2003, 160 pagine, 12,50 euro & lo potete comprare anche online).

In anteprima per

Danio Manfredini è il monaco guerriero del teatro italiano. Per lui il lavoro dell’attore è un duro esercizio di autodisciplina e un percorso di conoscenza. Una tecnica e un’etica. Richiede una dedizione assoluta e impone difficoltà e sofferenze, perché obbliga a scandagliare le parti più oscure di noi stessi. «Il teatro è un’arte dura», confida con la voce appena velata dalla stanchezza. «Attraversi dei tuguri neri, in cui il corpo ti pesa, e non ti muovi più». Il contatto, lo scontro con il pubblico non consentono compromessi: appena la tensione cala, il lavoro dell’attore diventa insensato, sciatto. Prostituzione.

Eppure, come tutti gli autentici credenti, Danio dubita. Dubita del teatro, dove troppo spesso si svuota la forza del rito. Dubita di sé stesso, dei propri mezzi e qualità, o della propria costanza e dedizione, e cade nello sconforto, si chiude in se stesso – nella rabbia o nell’apatia. Finché il demone non lo assale di nuovo, e gli restituisce la forza per attraversare la propria ombra.

Persino nel variegato e sfrangiato universo della nuova scena italiana, Danio Manfredini rappresenta un caso a sé, un’eccezione che è difficile inquadrare in qualche regola. Solitario e schivo, nell’arco di vent’anni ha costruito con ascetico rigore una mezza dozzina di preziosi spettacoli, per lo più assoli, replicati di rado, soprattutto per la sua ombrosa ritrosia e il suo tormentato rapporto con il teatro.