L'editoriale

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and0

Ciao, Marisa

Un ricordo di Marisa Fabbri

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#53and1

Il teatro come arte del cambiamento

Un ricordo di Marisa Fabbri

di Andrea Balzola

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and2

Dal testo alla scena, con Marisa

Il dolore di Marguerite Duras nello spettacolo di Andrea Balzola e Mauro Avogadro

di Andrea Balzola e Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and3

Baci da New York

Le copertine di Art Spiegelman per "The New Yorker"

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and12

La notte dei poeti

Il festival di Nora 2003

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and14

A proposito dei Premi Olimpici per il Teatro

Quattro mail

di Oliviero Ponte di Pino e Maurizio Giammusso

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and20

Per lo spettacolo contemporaneo

Lettera aperta a politici, operatori, artisti

di AA.VV.

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and21

Un dialogo aperto tra Italia e Francia per teatro & danza

A proposito delle Giornate Professionali italo-francesi

di AA.VV.

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and22

Paesaggio con rovine

Per Santarcangelo dei Teatri 2003

di Silvio Castiglioni e Massimo Marino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and28

La lettura dell’altro

In fondo a destra di Raffaello Baldini, regia di Federico Tiezzi con Silvio Castiglioni

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and31

L’arte dura e delicata dell’attore

Cinema Cielo di Danio Manfredini

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and35

Danio Manfredini

Una scheda

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and36

I colori del caos

I canti del caos di Teatro Aperto dal romanzo di Antonio Moresco

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and40

Teatro Aperto

Una scheda

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and41

Un ambiente sensibile e perturbante

Laura Gemini, L’incertezza creativa. I percorsi sociali e comunicativi delle performance artistiche, Franco Angeli editore, Milano 2003.

di Andrea Balzola

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and50

La società della performance

Una conversazione con Laura Gemini

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and51

Le recensioni di "ateatro": Polaroid molto esplicite

di Mark Ravenhill, regia di Elio De Capitani

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and60

Nell'era della decimazione emotiva

Amore e violenza nel teatro di Sarah Kane

di Gaia Poggi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro54.htm#54and61

Dedicato a Marisa Fabbri

L'editoriale

di Redazione ateatro

ateatro 54 è dedicato a Marisa Fabbri. Il perché lo spiega bene Andrea Balzola, nel ricordo che apre il numero: «Tra le molte cose che ho imparato, lavorando insieme a Marisa, la più rilevante è stata forse proprio la sua determinazione a rimettersi continuamente in gioco, a non sostituire mai la forma con la formula e la ricerca con il repertorio, anche quando, all’apice della fama, della carriera e in un’età avanzata avrebbe potuto limitarsi a gestire la sua "icona" pubblica».

Nel teatro italiano di questi anni, Marisa Fabbri ha rappresentato per molti un punto di riferimento, ma purtroppo anche una eccezione, una delle tante anomalie che faticano a incidere sul sistema. Però è anche grazie alla pratica artistica e alla carica umana di persone come Marisa Fabbri che le nostre scene, ogni tanto, hanno ancora qualche sprazzo di vita e di autenticità, e costruiscono occasioni di incontro e di scambio.

Uno degli obiettivi di ateatro (un obiettivo troppo ambizioso per le nostre forze) è di fare in modo che percorsi come il suo suscitino interesse e curiosità, possano essere meglio conosciuti e studiati, vengano inseriti in un sistema teatrale più aperto, trovino condizioni di lavoro più adatte alle loro necessità.

Pochi giorni dopo Marisa Fabbri è mancato anche Enrico Baj, patafisico e artista, ma anche scenografo teatrale e inventore di straordinarie marionette per Massimo Schuster. Nel mitico ateatro45, numero monografico sul Teatro di figura, lo stesso Baj ha raccontato la sua carriera teatrale, in una divertente e gustosa testimonianza intitolata Colui che mi fa giocare: un testo bellissimo, corredato da alcune fotografie che aiutano a cogliere la leggerezza del suo genio.

In ateatro 54 tiriamo qualche altro sasso nello stagno. Per prima cosa ricordiamo per l’appunto Marisa, grazie a Andrea Balzola che con lei ha lavorato in diverse occasioni. Poi lanciamo qualche grido d’allarme sull’involuzione dello scenario teatrale italiano: parliamo dei Premi Olimpici per il Teatro, con qualche gustoso "dietro le quinte" (ma nel forum NTVI trovate anche qualche gustosa info sul Premio Almirante); riprendiamo il grido d’allarme lanciato a Prato, in occasione di Contemporanea 03, da un gruppo di operatori teatrali (al quale ateatro si associa); e rilanciamo la discussione sulle Giornate Professionali italo-francesi, che sul versante italico paiono attraversare una fase di stallo (e infatti si parla anche di questo, in giro per il festival...).

Da diversi mesi (o meglio, anni) i segnali che arrivano dal nostro teatro sono sempre più inquietanti. Sono il sintomo di un’involuzione e di una crisi che non riesce a trovare sbocchi, malgrado la qualità di alcuni spettacoli. Le risorse pubbliche sono sempre minori (e sempre peggio distribuite), e continueranno a diminuire (e verranno distribuite sempre peggio). I teatri stabili, l’ossatura del nostro sistema teatrale, non fanno (quasi) nulla per ritrovare il loro ruolo e la loro funzione, e si trovano in evidente difficoltà: basti pensare che il Piccolo Teatro di Milano non riesce più a produrre gli spettacoli di Luca Ronconi se non attraverso complessi meccanismi di coproduzione. Le realtà del nuovo teatro continuano ad avanzare in ordine sparso, senza trovare comuni terreni di intervento, cercando di salvarsi singolarmente la pelle, al prezzo di compromessi sempre più al ribasso (ma è un copione già visto e rivisto). Non si vedono alternative agli attuali canali di distribuzione degli spettacoli, sempre più strozzati, sempre meno disposti al rischio. Basta guardare i cartelloni dei teatri, caratterizzati da un livellamento verso il basso, verso la banalità e la routine.

Ma l’estate non è solo il momento dei Premi e delle polemiche: è anche la stagione dei Festival (trovate i programmi di decine e decine di manifestazioni estive nel forum apposito, e se non li trovate aggiunte le vostre segnalazioni).

A proposito di Festival, ateatro 54 offre un’anteprima di alcuni degli spettacoli che debutteranno al Festival di Santarcangelo: In fondo a destra di Raffaello Baldini, regia di Federico Tiezzi con Silvio Castiglioni, Cinema Cielo di e con Danio Manfredini e I canti del caos di Teatro Aperto dal fluviale romanzo di Antonio Moresco.

Per tnm, Andrea Balzola recensisce il saggio L’incertezza creativa. I percorsi sociali e comunicativi delle performance artistiche, mentre Anna Maria Monteverdi intervista l’autrice Laura Gelmini.

Si torna anche a parlare di quello che i britannici definiscono «in yer face theatre», con la recensione a Polaroid molto esplicite di Mark Ravenhill, regia di Elio De Capitani per i Teatridithalia, e con il saggio di Gaia Paggi su Amore e violenza nel teatro di Sarah Kane.

Ciao, Marisa

Un ricordo di Marisa Fabbri

di Redazione ateatro

La scomparsa di Marisa Fabbri lascia un enorme vuoto nel teatro italiano.

Lo lascia perché non potremo più godere delle sue straordinarie interpretazioni - tra tutte leggendaria quella delle Baccanti (1976, Premio Ubu per la migliore attrice) all’interno del Laboratorio di Prato, dove era l’unica interprete della tragedia di Euripide, in un tour de force interpretativo che era anche una riflessione sul teatro, una rivelazione sul rapporto tra attore e spettatore.

Ma Marisa Fabbri lascia un vuoto anche e soprattutto per la sua generosità e per il suo amore per il teatro, vissuto sempre come luogo in cui mettersi in discussione e aprire un rapporto di comunicazione con il pubblico. Dal punto di vista tecnico, poteva rivaleggiare con Carmelo Bene, come ha dimostrato nel suo assolo V.O.C.E., ovvero Virgilio, Omero, Gregory Corso ed Euripide (1983). Così come erano straordinarie la sua intelligenza e acutezza nel leggere i testi: grazie a questa capacità analitica le sue interpretazioni erano anche acute operazioni critiche.

Nel corso della sua carriera, Marisa Fabbri ha lavorato con alcuni tra i maggiori registi del dopoguerra: Aldo Trionfo per Dialoghi con Leucò da C. Pavese (1964), Vinzenz e l'amica degli uomini importanti di R. Musil (1964), dove si esibiva in stile Marlene Dietrich, Elettra di Sofocle (1974); Giorgio Strehler per I giganti della montagna di Pirandello (1966) e Cantata del fantoccio lusitano di P. Weiss, (1968); e soprattutto Luca Ronconi per I lunatici di Middleton (1965), l'Orestea di Eschilo (1972), dove era Clitemnestra, Spettri di H. Ibsen (1981), Ignorabimus di A. Holtz (1986), dove per nove ore recitava in panni maschili in un cast tutto femminile premiato con l’Ubu, I dialoghi delle Carmelitane di G. Bernanos, Le tre sorelle di Cechov, L’uomo difficile di H. von Hofmannsthal (Premio Ubu per l’interpretazione particolarmente singolare), Gli ultimi giorni dell'umanità di K. Kraus (1990).

Nel corso della sua carriera Marisa Fabbri ha anche voluto e saputo rischiare collaborando con giovani registi: Cherif per Bestia da stile di Pasolini (1986) e Il Corano al Teatro di Roma (2000), dove leggeva il testo su Sabra e Chatila di Jean Genet, Mauro Avogadro per Il dolore da Marguerite Duras e La democrazia di Andrea Balzola (1999), Barbara Nativi per Io, Paola la commediante di Mario Luzi (2000).

Senza dimenticare che l’impegno artistico era strettamente legato a quello civile, come ha testimoniato di recente nell' intervista a Anna Monteverdi (da ateatro 25)

Nel prossimo numero di ateatro cercheremo di ricordare Marisa Fabbri nella maniera migliore: il nostro piccolo e doveroso tributo alla sua umanità, alla sua disponibilità e alla sua generosità.

Marisa Fabbri: una filmografia

Gli astronomi (2002)

Ybris (1984)

Milarepa (1974)

Non ho tempo (1973)

La Tosca (1973)

Diario di un maestro (1972)

Quattro mosche di velluto grigio (1971)

Sacco e Vanzetti (1971)

L'asino d'oro: processo per fatti strani contro Lucius Apuleius cittadino romano (1970)

Il teatro come arte del cambiamento

Un ricordo di Marisa Fabbri

di Andrea Balzola

La scomparsa di Marisa Fabbri non lascia soltanto un grande, incolmabile, vuoto per coloro che le sono stati amici e compagni d’arte, ma è come l’inquietante sigillo messo a una stagione straordinaria del teatro italiano. In lei la vita e il teatro s’identificavano completamente, non per il narcisismo inesorabile delle prime attrici (il suo era consapevole e ironico), ma perché il teatro per Marisa era laboratorio sperimentale di un altro modo possibile di essere e di un nuovo mondo possibile. Allora, nella vividezza della sua presenza che comunque prevale sull’inaccettabilità della sua assenza, voglio interpretare la sua uscita di scena, involontaria e dolorosa ma ancora una volta coraggiosa (fino a una settimana prima di morire è stata sulla scena), come l’ultimo atto di protesta contro un teatro che sembra aver chiuso le palpebre e le porte alla ricerca pura, a quell’esigenza di sperimentazione che è e sempre sarà la sua linfa vitale. Un atto "metafisico" di dissenso nei confronti di un teatro malato di codardia, sempre più "teledipendente" e "divodipendente", incapace di nutrire e promuovere il nuovo ma esclusivamente aggrappato ai monumenti della sua storia.

Mi torna in mente una frase di Dario Fo che piaceva anche a Marisa: "Quando vedo i cartelloni delle stagioni teatrali italiane mi sembra di essere al cimitero, ci sono soltanto autori morti." E a chi diceva che il grande teatro in Italia non si apre alla nuova drammaturgia perché questa non ha qualità sufficienti, Marisa rispondeva che quest’atteggiamento era il segno dell’inguaribile provincialismo delle istituzioni teatrali italiane, perché la drammaturgia può crescere e maturare soltanto sul palcoscenico e attraverso di esso, le produzioni, i registi e gli attori devono investire sul nuovo perché il nuovo possa trovare le sue forme migliori, come accade nelle roccaforti teatrali europee che coltivano i loro talenti alla pari di una preziosa risorsa. E queste non erano solo parole, perché per decenni Marisa ha dedicato con entusiasmo il suo tempo a formare nuovi attori, sia all’Accademia d’arte drammatica di Roma sia nelle scuole fondate e dirette da Ronconi (dal Laboratorio di Prato alla scuola del Teatro Stabile di Torino), per decenni ha letto e valutato centinaia di copioni di giovani autori nell’ambito del Premio Riccione diretto da Franco Quadri e di altre giurie, cercando poi, in particolare nell’ultimo decennio, di trovare – non senza fatica – le occasioni produttive per portare in scena testi teatrali inediti di giovani autori italiani, o di contemporanei stranieri, o volentieri affidandosi alla regia di giovani registi. Tra le molte cose che ho imparato, lavorando insieme a Marisa,1 la più rilevante è stata forse proprio la sua determinazione a rimettersi continuamente in gioco, a non sostituire mai la forma con la formula e la ricerca con il repertorio, anche quando, all’apice della fama, della carriera e in un’età avanzata avrebbe potuto limitarsi a gestire la sua "icona" pubblica. La sua curiosità e la sua apertura intellettuale, si combinavano in modo rarissimo con una cultura appassionata (costruita appunto dalle passioni più che per erudizione), permeata da un sincero impegno etico e politico, mai tralasciato, e con una eccezionale capacità attoriale di immersione nella parola, nelle sue sfumature di senso e di suono. E proprio su quest’ultimo terreno l’incontro con Ronconi, all’inizio degli anni Settanta (ma già nel 1964 I lunatici di Middleton li aveva apparentati), fu per lei una folgorazione, tanto che, dopo essersi affermata con Strehler nei "favolosi anni Sessanta" del Piccolo, e con Aldo Trionfo al Teatro Stabile di Trieste, non disdiceva essere considerata "attrice ronconiana". Lei era stata una delle anime protagoniste, insieme al grande Gian Maria Volontè, dell’ala radicale del Piccolo, fautrice di una scossa sessantottotesca alla quarta parete culminata con la fuoriuscita dal Piccolo e l’avventura del Fantoccio lusitano, un duro testo antifascista di Peter Weiss rappresentato nelle Case del Popolo prima che nei teatri tradizionali. Il distacco da Strehler, che pure Marisa ha continuato a stimare per tutta la vita come un Maestro, era non a caso avvenuto anche in seguito all’intuizione che il regista demiurgo avrebbe preferito infine rinchiudersi nel castello delle proprie creazioni, impegnato forse più a costruire il proprio monumento che ad accogliere e interpretare le trasformazioni in atto oltre le mura.

Di Ronconi invece ammira subito il titanismo, il gusto per le imprese "impossibili", la fortissima personalità nell’impostare in chiave antinaturalistica una nuova modalità recitativa degli attori, la straordinaria capacità di penetrare e quindi di rimodellare teatralmente la partitura drammaturgica, e una concezione sperimentale dello spazio e della macchina scenici. Da parte sua Ronconi riconosce in Marisa l’attrice "intellettuale", capace di capire e di restituire nella voce, nei gesti e nel corpo, tutta quella complessità di sfumature, di motivazioni, di elaborazioni drammaturgiche e registiche che costituiscono la dimensione originale, distintiva e "autorale" del suo lavoro. Marisa, infatti, in una conversazione sul bilancio della sua esperienza di "attrice ronconiana" mi diceva:2 "Luca non è tanto un regista, quanto un autore, e quando dico autore non significa che lui prenda dei testi a pretesto e ne faccia una sua opera, al contrario è autore nella misura in cui li legge così bene, attraverso il significante riesce a captare tutto il loro spessore." Ronconi crea così per lei personaggi difficili e indimenticabili come la Clitennestra dell’Orestea, il vecchio dottore di Ignorabimus di Holz, una delle regine del Riccardo III, una delle Tre sorelle di Cechov, o la chiaroveggente in Affabulazione di Pasolini, ma soprattutto reinventa per lei Le Baccanti di Euripide, trasformandolo nel monologo di una spettatrice che rivive le azioni di tutti i principali personaggi.

Proprio quelle Baccanti era lo spettacolo a cui Marisa era più affezionata, la pietra miliare di riferimento della sua ricerca di attrice e anche della sua esperienza di formatrice di tante nuove generazioni di attori. Quella sua peculiare capacità di far vivere ogni parola dall’interno (l’ammirava per questo anche il più spietato censore dei suoi "colleghi", Carmelo Bene), maturata pienamente nella sua lunga frequentazione ronconiana, voleva essere costantemente nutrita, arricchita e rimessa alla prova, e dagli inizi degli anni Novanta Marisa si avventura alla ricerca di nuovi percorsi drammaturgici. Il punto di svolta è il monologo su un testo letterario di Italo Calvino (il suo scrittore preferito): Dall’opaco, presentato a Parigi, al Théâtre de l’Odéon, e poi ripetutamente ripreso, dove lo scrittore cerca di raccontare ciò che appare irraccontabile, cioè l’esperienza visiva del mondo. Questa sfida di Calvino, di "far vedere" con le parole, viene raccolta e rilanciata da Marisa che "fa vedere" con la sua voce. Passando da un’esilarante Madre Ubu di Jarry (in un registro comico grottesco ripreso anche nei Parenti terribili e nella toscanissima Gallina vecchia di Novelli) a un testo della Battaglini con la regia di Tiezzi, ai monologhi di Dacia Maraini, di Marguerite Duras o di Heiner Müller, lei amava ripetere che il teatro doveva ritrovare quella capacità di raccontare la contemporaneità, così come accadeva nel cinema.

Forse il suo unico rammarico di attrice era proprio quello di non aver avuto più opportunità di lavorare per il piccolo schermo, dove pure aveva dato una prova straordinaria nel ronconiano John Gabriel Borkman di Ibsen, e soprattutto per il grande schermo. Le sue esperienze cinematografiche con Cavani, Montaldo, Dario Argento, De Seta fino al recentissimo Gli astronomi di Roncisvalle, dove interpreta un personaggio maschile (come più volte le era capitato a teatro), le avevano lasciato il gusto di un’altra carriera possibile, per la quale sarebbe stata altrettanto grande.

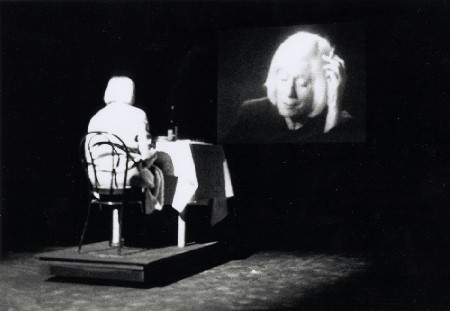

Ricordo in proposito che quando allestimmo lo spettacolo Democrazia (Lia e Rachele) al Teatro di Roma, dove lei recitava i ruoli di due sorelle, opposte e complementari, era previsto dal testo un dialogo finale tra i due personaggi che dopo molti anni si incontrano, una dal vivo e l’altra in video. In questo dialogo di Marisa con la sua immagine (teatralizzato da un’originale soluzione scenica ideata da Ronconi), emergeva non solo un’ardua sfida tra l’attrice e il suo doppio, ma anche il confronto tra due chiavi interpretative diverse – una più passionale e generosa, l’altra più asciutta e tagliente – che diventavano metafora del confronto tra i due linguaggi teatrale e video e anche metafora delle due anime attoriali di Marisa. Franco Quadri la riconosce "magistrale anche sullo schermo in un finale che sposta il duello sul non detto e quindi anche sulla sfida artistica: Marisa Fabbri da Lia e Rachele a Eva contro Eva, in un delirio di applausi."3 Ed è così che io voglio ricordarla.

NOTE

1 Per la messinscena di due miei progetti teatrali con Marisa Fabbri unica interprete: il primo è un adattamento teatrale del diario di Marguerite Duras Il dolore, prodotto dal Teatro Stabile di Torino, con la regia di Mauro Avogadro (1997 e 1999); il secondo è Democrazia. Lia e Rachele, un testo dove due sorelle sono interpretate dalla stessa attrice, scritto nel 1995 proprio sull’ispirazione delle qualità attoriali di Marisa e a lei dedicato. Il testo è andato in scena a Roma nel 1999, produzione del Teatro di Roma, a cura di Claudio Longhi e con la supervisione di Luca Ronconi. Per i due spettacoli cfr. il Patalogo 22, Ubulibri, Milano, 1999.

2 A. Balzola (a cura di), Conversazione con Marisa Fabbri sulla sua esperienza di attrice ronconiana, pubblicata in Il castello di Elsinore, anno IV, n.18, 1993, Rosenberg & Sellier, Torino.

3 Franco Quadri, in il Patalogo 22, op. cit. p.113.

Dal testo alla scena, con Marisa

Il dolore di Marguerite Duras nello spettacolo di Andrea Balzola e Mauro Avogadro

di Andrea Balzola e Anna Maria Monteverdi

Il dolore della Duras nell'adattamento teatrale di Andrea Balzola - che si è avvalso della traduzione originale di Monica Rapetti - per la regia di Mauro Avogadro, con Marisa Fabbri unica magistrale interprete, è stato prodotto dal Teatro Stabile di Torino e ha debuttato il 2 marzo 1999 al Teatro Carignano.

Il dolore: diario di un'attesa infinita (Andrea Balzola).

Marguerite Duras entra nella resistenza al nazifascismo nel 1943 insieme a suo marito Robert Antelme e al loro inseparabile amico Dionys Mascolo. Il gruppo di cui fanno parte è il "Movimento Nazionale dei Prigionieri di Guerra e dei Deportati" guidato da François Mitterand con lo pseudonimo di François Morland. Nel giugno del 1944 Robert Antelme e sua sorella Marie-Louise sono arrestati dai tedeschi e deportati a Dachau. Nella primavera del 1945, alla vigilia della resa tedesca, Marguerite non sa se Robert è vivo o morto, aspetta il suo ritorno; al suo fianco c'è Dionys, che diverrà dopo la guerra, il suo secondo marito e padre del suo unico figlio, Jean.

Durante questi mesi Marguerite scrive un diario.

Decenni dopo ritrova questo diario nella sua casa di campagna, non ricorda più di averlo scritto. Lo pubblica quarant'anni dopo, nel 1985. Non può ricordarlo perché quelle pagine coincidono con l'esperienza di un dolore assoluto: il dolore dell'attesa e il dolore del ritorno. Non sono parole, è respiro, battito cardiaco, ansia, soffocamento, rabbia, angoscia, solitudine allo stato puro. Non è letteratura, è vita. Un delirio lucidissimo, perché in queste pagine c'è anche una limpida radiografia di come le ragioni della politica post bellica abbiano prevalso anche in quella circostanza su migliaia di vite umane, di come l'ipocrisia della Destra gaullista abbia gestito la fine della guerra, celebrando se stessa e tacendo sull'Olocausto. Soprattutto appare profetico l'invito della Duras a non liquidare con la Germania nazista tutto il peso di questo atroce crimine di massa ma a farsi carico di quella che è stata innanzitutto, secondo le parole di molti deportati, una sconfitta dell'uomo. Di tutti gli uomini. Il cosiddetto "dopoguerra" ha dimostrato che una pace autentica non è mai giunta e che le radici dei "crimini contro l'umanità" sono sempre fertilissime: gulag, desaparecidos, deportazioni e genocidi etnico-religiosi, lager di bambini per pedofili, strumenti di tortura esposti e venduti legalmente in apposite fiere (vedi le denunce di Amnesty International e altri). Oggi siamo informati di tutto ma digeriamo tutto. Il testo di Marguerite Duras non è digeribile. Lei stessa ha dovuto dimenticarlo per poter continuare a vivere. Lo ha pubblicato alla fine della propria vita, come dono del proprio dolore, non alla memoria ma per un presente più consapevole.

L'adattamento teatrale (Andrea Balzola)

Ho pensato di portare sulla scena italiana Il dolore nella convinzione che questa scrittura così profonda, insieme immediata e visionaria, avesse una forza drammatica tale da far rivivere quel dolore oltre la memoria dell'Olocausto, come coscienza del presente. Perché non c'è ritorno da quel dolore, finché deportazioni, esodi di profughi, campi di concentramento e di sterminio continuerannno a riprodursi. Questo spostamento al presente è originale, perciò ne ho attualizzato in alcuni passaggi, il tempo verbale e ho tolto all'inizio del testo teatrale i riferimenti cronologici e geografici in modo da creare una attesa "assoluta", al presente, lasciando trapelare, poco alla volta, gli indizi della connotazione spazio-temporale. Fin dall'inizio, l'adattamento teatrale è stato concepito per Marisa Fabbri, strordinaria interprete di un teatro inteso come laboratorio artistico della coscienza contemporanea e la redazione finale del testo è il risultato di un work in progress di interazione tra ipotesi drammaturgica e verifica interpretativa.

Con lo stesso spirito Mauro Avogadro regista molto sensibile alla qualità letteraria e ai temi dell'impegno civile nella drammaturgia contemporanea, ha reso possibile l'allestimento dello spettacolo. Il mio lavoro di adattamento è stato ispirato al massimo rispetto del senso del ritmo della scrittura durasiana, perciò mi sono avvalso di una nuova traduzione originale di Monica Rapetti. Mi sono limitato perlopiù a ridurre la lunghezza del racconto e a rimontarne alcune parti, drammatizzandole in funzione della recitazione di una sola interprete. Ho diviso il continuum diaristico del racconto in due parti e cinque quadri: "L'attesa (tre quadri) e "Il ritorno" (due quadri), immaginando una scena molto essenziale e non naturalistica, con un doppio sonoro - affidato alla maestria di Hubert Westkemper - che interagisce come traumatica memoria esterna con il soliloquio dell'attrice.

La tortura della speranza (Anna Maria Monteverdi)

Viene spontaneo l'accostamento di questo testo della Duras con scrittori che di torture, reali o immaginarie, hanno parlato – Villiers de L'Isle d'Adam, l'uruguaiano Mario Benedetti – o registi e interpreti come il Living Theatre che quel dolore lo hanno presentato in scena con una crudeltà che è inscritta, innanzitutto, nell'evidenza della sua esistenza nel mondo. Un dolore che si manifesta come una ferita aperta non ancora rimarginata, attraverso una scrittura estrema, impossibilitata a raccontare di più e oltre quell'essenziale e terribile verità che la follia del mondo ha prodotto. La Duras ha la capacità di rendere contemporaneamente concreto e assoluto quel dolore: la parola, rigorosa e inequivocabile, insostenibile, come la scossa prodotta dall'elettrodo conficcato nei genitali del torturato, dà voce alle urla dei deportati di tutte le guerre, alle vittime di ogni intolleranza, pregiudizio razziale, proiettando il ricordo in una dimensione che scavalca il tempo e la memoria storica dell'Olocausto.

La scrittura della Duras non è solo scarna. È carne viva, è materia cellulare che respira colta nella sua distruzione quotidiana: partecipe in prima persona del dramma, ha acquisito la facoltà di sentire, di ansimare, di soffrire. Passa dalle sue breve frasi, a brandelli come il corpo che arriva dal lager, tutta la gravità di un'attesa che è già dolore. Di quel corpo inerme, privato di tutto, narra le vicende sanguigne, i bisogni fisici, solidarizza con ogni porzione della sua forma scheletrica, con il suo istinto primario di conservazione (la ricerca del cibo, la persistenza della memoria). Il rigore della forma con cui la Duras dà corpo a una vicenda illeggibile è crudeltà nel senso artaudiano del termine: è la vita in ciò che essa ha di irrappresentabile; le parole comunicano quella verità inaudita della progressiva deriva dell'uomo a tollerare l'intollerabile.

Come la scrittura della Duras è parte stessa del corpo violato, così la voce della Fabbri si rivela come un tracciato elettrocardiografico in costante oscillazione: comunica il senso estremo di una lotta senza tregua alla terribilità dell'attesa di una morte o di una vita, attraverso un convulso vomitare di parole, quelle dette, quelle pensate, quelle impresse sul foglio della macchina da scrivere. Tutto accade in una stanza, ridotta ai suoi segni essenziali, come quell'esistenza di cui va a raccontare l'immobilità generata dalla lunga permanenza sul baratro dell'attesa.

Non vediamo materialmente il ritorno dell'uomo dal campo di concentramento ma le parole della Duras – e la voce della Fabbri – sono altrettanto concrete, fisiche e ripugnanti nelle loro descrizioni, come lo è il cadavere – "la forma" – da resuscitare. Nella resa teatrale non rimane più alcuna traccia di un tempo determinato: quel dolore che ci riguarda – metafora di un oggi/sempre – racconta di sofferenze antiche e di tragedie recenti e si traveste ora nell'agonia dell'attesa, nel supplizio della speranza, ora nel terribile atto di accusa di chi lucidamente valuta l'esperienza del dramma personale alla luce di una tragedia globale che chiama in causa l'uomo, o meglio l'assenza di ogni umanità.

Contro l'abitudine all'indifferenza, contro l'ingessamento della memoria, contro la mutilazione del passato, nel racconto della Duras, il ricordo del dolore quale appare nella scrittura scenica di Andrea Balzola, si impone come cicatrice che segna la coscienza collettiva e insieme come valore da conservare, da condividere e comunicare. Nel presente.

(Questi tre testi sono stati pubblicati in A.M.Monteverdi, La maschera volubile, Corazzano-Pisa, Titivillus, 2000; il testo La tortura della speranza è stato pubblicato anche in "Baubo", 2000; )

Baci da New York

Le copertine di Art Spiegelman per "The New Yorker"

di Redazione ateatro

La Galleria Nuages di Milano ha ospitato dal 4 al 27 giugno l'esposizione Baci da New York, dedicata alle copertine del disegnatore per il "New Yorker".

Con grande disappunto da parte dei suoi pochi ma fedeli lettori, dal 1993 a tutto il 2002, Spiegelman ha fatto parte della redazione di "The New Yorker", la più insigne delle riviste americane, come artista ed editorialista e, nei primi tre anni, ne è stato consulente redazionale. I dieci anni al "The New Yorker" sono stati come dice lo stesso Spiegelman “ il risultato di un esperimento scomodo, sebbene spesso proficuo e sfuggito al mio controllo, un tentativo d’innestare le mie molecole danneggiate nel consolidato DNA della rivista”.

Dalla prima copertina quella del bacio tra un ebreo chassidico e una ragazza di colore, immagine ispirata ai tragici fatti accaduti in quel momento in un quartiere di New York dove la convivenza era quasi impossibile, immagine forte e universale, un vero inno all’integrazione; a quella comica di un Clinton intervistato con tutti i microfoni rivolti alle sue “parti più intime” , a quella di denuncia a poliziotti dal grilletto facile sino a quella, completamente nera, sull’11 settembre le immagini di Spiegelman sono fatte per colpire, per preoccupare. A proposito delle copertina sull’11 settembre Paul Auster (che considera questo il capolavoro di Spiegelman) nella bellissima introduzione scrive “ ... aveva trovato la direzione da prendere. Non nel silenzio, ma nel sublime. Per notare le torri bisogna guardare l’immagine con molta attenzione. Sono là e non ci sono, cancellate eppure ancora presenti, ombre che pulsano nell’oblio, nella memoria, nella spettrale emanazione di un aldilà tormentato. La prima volta che vidi l’immagine fu come se Spiegelman mi avesse appoggiato lo stetoscopio sul petto e mi avesse registrato metodicamente ogni battito del cuore che aveva scosso il mio corpo dopo l’undici settembre. Poi gli occhi mi si riempirono di lacrime. Lacrime per i morti. Lacrime per i vivi. Lacrime per gli abominii che ci infliggiamo reciprocamente, per la crudeltà e l’efferatezza di tutta la schifosa razza umana. E poi ho pensato: “dobbiamo amarci o morire”. (Paul Auster, dalla prefazione al volume Baci da New York, che accompagna la mostra).

(insomma, un disegnatore non c'entra forse molto con ateatro, ma Spiegelman, l'autore di Maus, è un genio....)

La notte dei poeti

Il festival di Nora 2003

di Anna Maria Monteverdi

FESTIVAL "LA NOTTE DEI POETI"

Nora (Cagliari) 11 luglio-10 agosto 2003.

Giovedì 19 giugno al Teatro Alfieri di Cagliari, attuale sede del Teatro di Sardegna, è stato presentato il calendario della ventunesima edizione del Festival estivo di prosa e musica "La notte dei poeti" che si tiene ogni anno da luglio alla prima decade di agosto nel Teatro romano di Nora che si affaccia sul mare, nella splendida cornice delle rovine dell'antica città prima fenicia poi romana. Un evento che richiama cultori del teatro classico e molti turisti in cerca di attrazioni culturali. E' stato annunciato da Antonio Cabiddu presidente del CeDac (Centro diffusione attività culturali) che gestisce il Circuito Teatrale Regionale Sardo (curando il cartellone di 17 località per un totale di 200 recite annuali) e organizza il Festival di Nora. Cabiddu è inoltre presidente del Teatro di Sardegna, organismo artistico nato nel 1973 e che da un decennio ha anche intrecciato un forte legame con il prestigioso Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo diretto dallo spagnolo José Monléon.

Nel ventennale la direzione del Festival e il Comune di Pula aveva stampato un bel catalogo fotografico in cui troviamo immortalati gli ospiti che si sono avvicendati nel Teatro di Nora proponendo spettacoli, recital, monologhi, canzoni e poesie necessariamente riadattati al contesto e all'atmosfera di Nora: Giorgio Albertazzi, Franca Nuti, Moni Ovadia, Giancarlo Dettori, Gabriele Vacis e Alessandro Baricco, Lina Sastri, Lella Costa, Anna Schygulla, Juliette Greco, Michele Placido, Valeria Moriconi, Raf Vallone e Luca Coppola all'esordio con la Yourcenar (e del giovane artista tragicamente scomparso Franco Quadri lascia nel catalogo un commosso ricordo).Tra gli spettacoli Dafne e Penelope di Paolo Puppa interpretati da Anna Bonaiuto e Medea material di Müller per la regia di Theodoros Terzopoulos con l'attrice russa Alla Demidova; il regista greco ha anche diretto gli attori del Teatro di Sardegna in Paska Devaddis dal testo dell'autore sardo Michelangelo Pira. Personalmente ricordo nell'estate del 1998 la straordinaria voce e interpretazione di Beppe Servillo e la musica degli Avion Travel.

Allineandosi alla fortunata serie di produzione di spettacoli internazionali che vedono lavorare insieme la compagnia del Teatro di Sardegna con artisti stranieri, quest'anno il Festival ha puntato su Lisistrata da Aristofane firmata da Robert Rapoja (11-12 luglio). Cabidda ha spiegato come questa Lisistrata sia nata dall'incontro con il giovane ma già affermato regista croato in occasione di una missione a Sarajevo per portare solidarietà alla popolazione civile in tempo di guerra e continuata successivamente con reciproci scambi di ospitalità artistica, sotto l'egida dell'Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo e il Festival Internazionale del Teatro giovane. Così Rapoja ci racconta, con l'ausilio di un traduttore, come ha pensato di allestire questa Lisistrata per il Teatro di Nora:

"Credo nel teatro moderno che cancella qualsiasi confine tra cantante, attore e danzatore e penso che qualsiasi interprete debba avere queste qualità. Il mio approccio al teatro è conosciuto in Croazia e negli altri Paesi dove ho lavorato, ma per approfondire questo approccio ho fondato il Festival Internazionale del Teatro Giovane di carattere educativo, dove arrivano i più importanti maestri e pedagoghi internazionali, dove ci si prepara, si scambiano informazioni, ci si allena in diverse tecniche di recitazione, danza, movimento, stile. Ci siamo avvicinati così alla Lisistrata. Credo che il teatro greco sottintendesse un collegamento tra ritmo, voce e movimento ed è quello che cercheremo di realizzare. Abbiamo iniziato a lavorare prima dello scoppio della guerra in Iraq (...)C'erano molti movimenti pacifisti e i media hanno ignorato tutto questo. Se non ci fossero stati questi movimenti pacifisti la situazione sarebbe stata più drammatica. Lo scopo della cultura è di avvisare sempre di queste situazioni estreme che mettono in pericolo la comunità. Questo c'è in Aristofane. Noi seguiamo il ritmo della commedia perché la realtà che ci circonda è troppo spesso troppo tragica".

Lo spettacolo sarà presentato quest'estate anche al Festival di Todi e alla Versiliana.

Il programma de "La notte dei poeti" prosegue il 18 e 19 luglio con il concerto di Ute Lemper (Voyage), un omaggio del regista Marco Parodi alla scrittrice Marguerite Yourcenar in occasione del centenario della nascita (si tratta di due monologhi Maria Maddalena o della salvezza e Alexis o il trattato della lotta vana interpretati rispettivamente da Benedetta Buccellato e Emilio Bonucci. 25-26 luglio). Ancora, Elisabetta Pozzi interpreta Fedra del poeta greco Yannis Ritsos con musiche dal vivo di Daniele D'Angelo (30-31 luglio). Il 2 agosto Omero Antonutti, già attore di molti film dei fratelli Taviani, interpreta il Breviario del Mediterraneo di Predrac Matveyevic (regia Maurizio Panici). Leo Gullotta e l'ensemble di musica siciliana antica Al Qantarah propone Lapilli. Voci e suoni dall'Isola, percorso poetico-musicale sulla Sicilia che parte da Federico II e Cielo D'Alcamo fino a Tomasi di Lampedusa e Andrea Camilleri (5-6 agosto).

Spicca senz'altro tra gli ospiti di questa edizione del Festival, il nome di Antonio Latella che a Nora proporrà l'8 e il 9 agosto, con un cast di sole donne La dodicesima notte, spettacolo selezionato anche al Festival di Avignone. Si tratta della nota più "trasgressiva" di un Festival ancorato decisamente alla tradizione della prosa e alla formula del recital poetico di grandi nomi del teatro ufficiale. Paolo Rossi infine, animerà nella serata finale (10 agosto) la piazza di Pula coinvolgendo gli abitanti con trascinanti happening cercando di soddisfare le richieste degli amministratori comunali di una maggior partecipazione della popolazione residente all'evento festivaliero tanto prestigioso quanto troppo spesso estraneo al "colore locale".

In occasione della conferenza abbiamo scambiato qualche parola con Antonio Cabiddu che ci ha raccontato in breve, la storia del Teatro di Sardegna. Cooperativa dal 1973, composta da 9 attori-soci, il Teatro di Sardegna ha da pochi giorni ottenuto il riconoscimento ministeriale di "Teatro stabile"; è passato da una fase amatoriale (nasce come teatro Universitario) alla svolta professionista nel 1980. Grande attenzione è rivolta alla storia e alla cultura sarda (tra gli altri ricordiamo il recente Canto dell'isola bambina). Si è affidato alla direzione artistica di Marco Parodi, Beppe Novello e attualmente Paolo Bonacelli (attore di punta dal 1991). Oltre al nucleo di soci sono stati scritturati attori di fama nazionale (come Raf Vallone) per i diversi allestimenti scenici. La prossima stagione prevede una coproduzione con il Teatro di Bolzano per La pulce nell'orecchio di Feydeau con Patrizia Milani, Carlo Simoni e Paolo Bonacelli (sarà in tournée dal 20 ottobre e arriverà anche a Milano, al Teatro San Babila). La collaborazione con il regista greco Terzopoulos ha dato vita a una commistione tra poetica classica greca e storia sarda con Paska Devaddis, storia di una faida barbaricina narrata secondo le modalità tipiche della tragedia classica. Ricordiamo anche l'attività legata all'Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo con convegni e incontri come "Teatro e teatralità popolare del Mediterraneo", e le "Giornate lorchiane" che sfociarono nello spettacolo La Barraca (poi presentato a Granada e a Madrid).

INFO:

CeDac Sardegna

Via Mameli 153 (Cagliari)

Tel.: 070-270577

e-mail: cedac@tiscali.it

A proposito dei Premi Olimpici per il Teatro

Quattro mail

di Oliviero Ponte di Pino e Maurizio Giammusso

Sono in corso le votazioni per i Premi Olimpici del Teatro, indetti dall’ETI e dal Teatro Stabile del Veneto, in accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che verranno assegnati il prossimo 27 settembre in una grande Festa del Teatro, sul palcoscenico del Teatro Olimpico di Vicenza.

Il regolamento (e altre info) sulla faccenda, li trovate naturalmente nel forum Nuovo Teatro Vecchie Istituzioni.

Qui di seguito la corrispondenza tra uno dei 200 votanti del Premio e il Segretario Generale della manifestazione.

==========================

Date: Wed, 18 Jun 2003 06:29:56 +0200

From: Oliviero Ponte di Pino

To: premi.olimpici@enteteatrale.it

Subject: PREMI OLIMPICI

==========================

Gentile Maurizio Giammusso,

il 9 giugno scorso ho ricevuto la sua cortese missiva in cui mi chiedeva di prendere parte alla votazione dei Premi Olimpici del Teatro e mi invitava, quello stesso giorno, alla serata in cui si sarebbe conclusa la prima fase del premio, quella della scelta dei tre candidati nelle varie categorie.

Confesso di essere rimasto sorpreso nel vedere che della giuria selezionatrice facevano parte, tra gli altri, il direttore del Teatro di Roma, il presidente dello Stabile del Veneto, il direttore del Teatro di Genova e alcuni tra i maggiori impresari privati. "Non potranno votare i loro spettacoli", mi sono detto. "Una gran parte del teatro italiano si è autoesclusa da questo premio". Più malignamente, mi è anche venuto da pensare che lo sanno anche loro di fare spettacoli brutti assai, che nessuno si sognerebbe di premiare, più o meno olimpicamente...

In ogni caso, forte del senso critico (e autocritico) dei giurati, ho atteso fiducioso le nomination. Ho subito misurato la mia ingenuità, nella patria del conflitto d'interessi. Ma questo è un dettaglio.

Sono rimasto allibito quando ho visto la terna della categoria «Miglior spettacolo d'innovazione». Non certo per i tre registi candidati, che conosco, apprezzo e sostengo da molti anni. Quello che mi risulta assolutamente incomprensibile è come si possano inserire in questa categoria artisti come Federico Tiezzi e Pippo Delbono che lavorano ormai da decenni, con importanti successi anche all'estero. Non capisco perché, per esempio, Sabato, domenica e lunedì con la regia di Toni Servillo (che è più o meno loro coetaneo) debba di fatto essere considerato «non innovativo» (o regressivo?) rispetto all'Ambleto. La scelta di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi di lavorare su uno dei più importanti drammaturghi italiani copre il colpevole vuoto su questo fronte dei teatri stabili. Per certi aspetti Quel che sapeva Maisie (tra parentesi, uno spettacolo che ha debuttato la scorsa stagione) è un lavoro decisamente «innovativo» sul piano del lavoro sul personaggio: la regia di Antonio Latella, certo interessante, mi parrebbe assai meno «innovativa» di quella di Luca Ronconi (anche se almeno, rispetto a Tiezzi e Delbono, Latella ha dalla sua l'anagrafe), mentre sono certo più innovativi i suoi Trionfi testoriani, dal punto di vista del linguaggio teatrale. Soprattutto, Pippo Delbono e Federico Tiezzi hanno da tempo affinato gli strumenti del loro arsenale drammaturgico e registico: inserirli oggi in questa categoria mi sembra umiliare il loro percorso artistico.

Fermo restando che stimo e apprezzo (quasi) tutti gli artisti nominati ai Premi Olimpici, se queste sono le antenne che dovrebbero non dico cogliere, ma almeno registrare l'«innovazione», mi paiono del tutto inadeguate rispetto a quello che accade oggi sulle nostre scene.

I miei potrebbero essere considerati giudizi di valore, criticamente opinabili e discutibili, se presi singolarmente, uno per uno. Tuttavia mi sembra di dedurre, da queste scelte, una visione del teatro italiano che non condivido, che non posso condividere e che combatto da anni. Questa visione è fondata sull'equivoco che esista un teatro ufficiale, tradizionale, degno dei velluti e degli ori, e un teatro "altro" (di ricerca, di sperimentazione, d'avanguardia, o se si preferisce un termine più neutro di «innovazione»), che deve starsene nelle sue cantine. Il primo destinato al grande pubblico e ai grandi circuiti, il secondo alle élite e alle rassegne di fine stagione (aggiungo che, venendo dall'ETI, questa è una considerazione assai inquietante), con i suoi avanguardisti più o meno attempati. Salvo qualche (temporanea) eccezione, quando finalmente uno di questi fanatici si rassegna a fare uno spettacolo «normale», di quelli che si possono mostrare agli abbonati...

E' una visione in base alla quale, dopo decenni di attività - e dopo numerosi riconoscimenti di critica e di pubblico - un certo teatro viene pervicacemente tenuto nel ghetto, e nuovamente marginalizzato non appena gli viene affidato qualche spazio e responsabilità: la vicenda di Mario Martone al Teatro di Roma e la degradante parabola dell'India restano esemplari.

Mi si potrà chiedere: "Perché invece di rompere le scatole non voti Antonio Latella, che ti piace tanto ed è pure giovane?". Semplicemente perché con queste nomination i Premi Olimpici ratificano una situazione contro cui combatto (invano) da anni: uno stallo che ha portato il nostro teatro a una progressiva asfissia e a una drammatica involuzione creativa. Mi ritengo dunque costretto a declinare l'invito a partecipare a questa votazione, ringraziando ancora per avermi inserito nelle liste elettorali.

Cordialmente

Oliviero Ponte di Pino

====================

From: premi.olimpici

To: olivieropdp@libero.it

Sent: Wednesday, June 18, 2003 4:18 PM

Subject: Re: PREMI OLIMPICI

====================

Gentile Oliviero Ponte di Pino,

La ringrazio della bella lettera e delle articolate ragioni critiche con le quale declina l'invito a partecipare alla votazione dei Premi Olimpici.

Proprio dal Suo scritto mi pare di cogliere delle ragioni culturalmente serie sull'organizzazione dei Premi e sul Teatro Italiano in generale, che in larga misura condivido io stesso. Per queste ragioni mi affretto a risponderLe, anche se brevemente, augurandomi di avere presto l'occasione di conoscerLa e parlarLe a voce.

Per chiarezza procedo per punti:

1 - Nel Paese del "conflitto di interesse" la presenza di tanti consolidati interessi artistici e produttivi nella giuria ristretta può giustamente sollevare sospetti. Ma lo spirito è esattamente il contrario: rendendo espliciti, visibili e addirittura portati su un palcoscenico davanti al pubblico di addetti ai lavori quei potenziali "conflitti di interesse" assumono tutt'altro significato; il significato di un insieme di competenze e responsabilità, che coralmente - e ripeto davanti ad un pubblico - vengono messe a disposizione dei Premi; Premi che - ci perdoni l'ambizione - puntano a rappresentare il teatro italiano nel suo insieme e nelle sue verità.

2 - Tale meccanismo è usato in quasi tutti i grandi premi. La stessa Accademy americana è formata - come sa bene - da alcune centinaia di persone che hanno diretti interessi nella produzione cinematografica. L'unica alternativa possibile credo sia o quella di formare una giuria tutta di critici (ma sono davvero al di sopra di qualsiasi conflitto di interesse?) o di incompetenti.

3 - Lei è rimasto "allibito" leggendo le terne finaliste, anche se mi dice di stimare ed apprezzare quasi tutti gli artisti nominati: perché allora tanta contrarietà? Forse perché il Teatro italiano ha una geografia diversa da quella che Lei preferirebbe? Se è così non so darLe torto: lavoro da 30 nel teatro, per 17 anni ho fatto il critico del "Corriere della Sera" a Roma, ho scritto sei libri, tenuto dozzine di conferenze e mostre. E quasi mai mi sono trovato d'accordo con la geografia del Teatro italiano.

A questo punto non voglio approfittare troppo della Sua attenzione, se vorrà dare un po’ di credito alle mie intenzione e di chi organizza Gli Olimpici ne sarò felice. Altrimenti spero che i fatti potranno nel futuro farLe cambiare opinione.

Con stima

Il Segretario Generale

Maurizio Giammusso

==========================

Date: Fry, 20 Jun 2003 07:12:26 +0200

From: Oliviero Ponte di Pino

To: premi.olimpici@enteteatrale.it

Subject: R: Re: PREMI OLIMPICI

==========================

Gentile Giammusso,

la ringrazio della sua cortese risposta.

Ma a mio modesto avviso il problema non è che il teatro italiano è diverso da quello che lei o io vorremmo.

Il problema è che la geografia del teatro italiano, così come emerge dalle scelte della giuria dei Premi Olimpici, è diversa da quello che il teatro italiano effettivamente è.

Il problema è che non capisco la logica culturale che sottende quelle terne.

Non capisco per esempio che cosa la giuria intenda per "innovazione".

Il problema è che un premio indetto dall'ETI - un ente che avrebbe, tra le altre sue funzioni, il compito di cogliere e sostenere le novità che compaiono sulle nostre scene - non "vede" quello che sta accadendo (a differenza di molti enti e istituzioni straniere, che coproducono ormai molti giovani gruppi italiani, con maggiore curiosità e generosità dei teatri italiani).

Il problema è che scelte di questo genere rendono il teatro italiano - che già se la passa piuttosto male - sempre meno interessante, sempre più diverso da quello che vorremmo che fosse.

Ringraziandola ancora per l'attenzione, cordialmente

Oliviero Ponte di Pino

PS mi sono permesso di pubblicare la mail che le ho mandato nel sito "ateatro", dove ai Premi Olimpici è dedicato ampio spazio. Se lei me lo concede, pubblicherei sul sito anche il nostro scambio.

==========================

Date: Fry, 20 Jun 2003 20:43:13

From: Maurizio Giammusso

To: Oliviero Ponte di Pino

Subject: PREMI OLIMPICI

==========================

Gentile Ponte di Pino,

le sue righe sono sempre tanto stimolanti, da smuovere la mia pigrizia a rispondere.

Le questioni che pone sono serie e bene argomentate. Provo a replicare telegraficamente, ma so bene che certe cose non si risolvono per telegrammi:

1) Può darsi che le scelte della giuria non rappresentino la geografia del Teatro italiano, quale essa è. Tuttavia un qualche credito a quei quattordici signori, fra i quali quattro nostri colleghi, io glielo darei. Certo può apparire sottovalutata un'area più innovativa, sperimentale o di nuovo teatro (lo chiami come vuole); certo la categoria del "miglior spettacolo di innovazione" non può bastare a chi come Lei l'apprezza in modo particolare. Proprio per questo una delle persone che contattai per prima per la giuria dei 14 fu un celebre e potente nostro collega, al quale offrì anche di indicarmi una persona di suo gradimento "per non sentirsi troppo solo" insieme agli altri. Lui accettò ed accettò anche l'altra persona. Era l'inizio di ottobre. Due mesi dopo, proprio la sera prima di comunicare alla stampa la composizione della giuria, il nostro collega mi telefonò e si dichiarò indisponibile. Dopo dieci minuti fece lo stesso l'altra persona. Peccato, con loro due in giuria, forse le terne sarebbero state più vicine alla sua sensibilità.

2) Lei dice che "un premio indetto dall'ETI - un ente che avrebbe, tra le altre sue funzioni, il compito di cogliere e sostenere le novità che compaiono sulle nostre scene - non "vede" quello che sta accadendo". Ebbene io non sono l'Eti e giro al suo Presidente la sua osservazione. Quanto alla presunta "cecità" del Premio, le rispondo con un altro piccolo retroscena curioso, perché sono sicuro che apprezza il "dietro le quinte". Fra i 258 artisti e professionisti invitati a partecipare alla giuria, solo sette o otto (fra i quali Lei) hanno declinato l'invito. Fra questi - e in modo piuttosto sdegnato, chissà perché - anche una giovane autrice, che forse non si fidava di una giuria così borbonica. Ignoro cosa avrà pensato la stessa autrice, quando ha avuto la notizia che il suo giovane nome compare ora nella terna dei migliori autori, insieme a Magris e Salemme. Mi chiedo se - con lo stesso sdegno - rifiuterà eventualmente anche il premio, caso mai vincesse nella votazione-referendum.

3) Infine il suo ultimo affondo: "scelte di questo genere rendono il teatro italiano - che già se la passa piuttosto male - sempre meno interessante, sempre più diverso da quello che vorremmo che fosse." Caro Ponte di Pino, l'impegno è proprio di soccorrere il Teatro che se la passa male: magari anche attraverso questa nostra piccola polemica. Non credo invece che possa nuocere a nessuno, ma proprio a nessuno applaudire nella stessa serata tanti artisti, così diversi, compreso qualcuno che non mi saluta e che non andrei mai a vedere.

Con stima.

P.S. Davvero vuol pubblicare le nostre e-mail? Io non ho nulla in contrario, ma spieghi bene che non erano affatto scritte (le mie almeno) per essere pubblicate.

Per lo spettacolo contemporaneo

Lettera aperta a politici, operatori, artisti

di AA.VV.

Premessa

I sottoscritti, operatori, programmatori di avvenimenti e di festival legati alle arti performative, si sono riuniti a Prato, nell’ambito del Festival Contemporanea 03 – Lo spettacolo e le arti delle nuove generazioni, realizzato dal Teatro Metastasio – Stabile della Toscana, in un gruppo di lavoro che ha discusso sul tema L’ECCEZIONE E LA REGOLA: GLI SPAZI E LA PROGRAMMAZIONE DELLO SPETTACOLO CONTEMPORANEO NEL SISTEMA TEATRALE ITALIANO FRA FESTIVAL E STAGIONI.

Premettiamo che in questa sede non rappresentiamo altro che le libere voci di persone che hanno a cuore l’avvenire della nostra scena, minacciata da superficialità, da mancanza di regole certe, da concezioni che vogliono la cultura direttamente produttrice di consenso, strettamente legata alla politica e alle sue alternanze, sempre più appiattita sulle modalità del consumo televisivo.

Lo spettacolo "contemporaneo"

L’attività culturale, crediamo, dovrebbe essere invece sguardo sul patrimonio della tradizione viva, sui modi per leggere il presente e apertura di prospettive per il futuro.

La nostra discussione si è incentrata, in particolare, su un nodo irrisolto del nostro disastrato sistema dello spettacolo, e in particolare delle arti dal vivo (rifiutiamo l’incasellamento in recinti come quelli del teatro, della musica, della danza eccetera, che non riescono più a dare conto di una situazione in grande movimento). Il nostro paese per lo più difende il repertorio dello spettacolo del passato, anche se non ha favorito il consolidamento di istituzioni realmente attrezzate neppure in questa direzione. Sicuramente, al contrario, investe molto poco sulla produzione, l’ospitalità, la circuitazione, la promozione dello spettacolo contemporaneo. Di fronte a una ricchezza creativa notevole, rappresentata ormai da varie generazioni di artisti, mancano spazi, finanziamenti, sostegni significativi da parte dei teatri e degli enti teatrali pubblici a questa importante parte della nostra vita culturale.

A dispetto di formulazioni vaghe che - sia a livello di circolari ministeriali, che di leggi regionali, di indirizzi di lavoro dell’Ente Teatrale Italiano, di alcuni circuiti e teatri - parlano di particolare sostegno a iniziative "multidisciplinari", volte verso "l’innovazione", attente agli scambi con "realtà internazionali", molto poco da noi si è fatto e si fa per lo spettacolo contemporaneo, se non come eccezione a una regola che vede la maggior parte degli investimenti convogliati altrove (e per fortuna ci sono anche le eccezioni fra i grandi teatri pubblici, in un quadro però per lo più desolato). Il teatro rimane un’arte del diciannovesimo-ventesimo secolo, mentre poco si mette in atto per sostenere i tentativi di innovare linguaggi, modi di guardare, analizzare, immaginare la realtà, di inventare spazi all’altezza dei tempi per affrontare, con rinnovate forme di relazione, le domande che le arti e la vita pongono.

Per la cultura contemporanea, e in particolare per lo spettacolo contemporaneo, non c’è stata attenzione a canali privilegiati di incremento che favorissero produzioni, progetti, ricerche, momenti di formazione, di residenze, sperimentazioni ai confini tra i linguaggi, sostegno a quegli organismi che spesso in modo del tutto privato (compagnie, network, centri indipendenti, teatri) hanno sviluppato una competenza notevole in questo settore.

Il confronto europeo

Tutto questo pone l’Italia in una condizione arretrata nel panorama europeo, dove strutture industriali ed altri spazi tipologicamente anomali dal punto di vista funzionale sono stati da tempo acquisiti dalle amministrazioni pubbliche, per trasformarli in centri multiculturali o specificamente teatrali, dotati di personale organizzativo qualificato a sviluppare impegnativi progetti artistici e culturali, diventando centri di sperimentazione e riflessione importantissimi, in territori che ritengono che parte della nuova ricchezza sarà creata dall’innovazione culturale. I nomi riempirebbero numerose pagine: si pensi agli oltre venti teatri dedicati allo spettacolo contemporaneo a Bruxelles, a centri quali la Villette, il Beaubourg, il Palais de Tokio, per citare solo i più famosi di Parigi, eccetera, mentre Roma e Milano ancora non hanno uno spazio stabile del genere.

Per un nuovo sistema dello spettacolo

Ma la discussione non ha solo avanzato rilievi critici, che pure sono determinanti, né ha esclusivamente analizzato situazioni di "spreco della memoria", come ha detto il regista Massimo Castri, parlando dell’incomunicabilità fra generazioni artistiche costrette, ogni volta, a disperdere il loro lavoro e a disperdersi in un nomadismo senza memoria. Il dibattito non ha solo analizzato vari assurdi, come quello del nuovo Centro per la sperimentazione teatrale della Sicilia, installato a Catania con un finanziamento europeo e affidato a Pippo Baudo (!) come "consulente in fase di progettazione", senza curare curriculum specifici, competenze, conoscenze peraltro ben rappresentate sullo stesso territorio siciliano.

Dalle due giornate pratesi siamo usciti con la consapevolezza che bisogna iniziare a creare le condizioni per superare questa arretratezza, convogliando gli sforzi di tutte le forze di buona volontà; che è necessario provare a costruire le condizioni perché le esperienze diffuse sul territorio e quelle che possono nascere vengano valutate nel giusto modo, valorizzate, messe nella condizione di lavorare e svilupparsi, di incontrare la richiesta di un pubblico sempre più ampio, curioso, attento.

Chiediamo a tal proposito ai rappresentanti di forze politiche impegnate a livello nazionale e locale sui temi della cultura, a intellettuali e artisti, ad altri operatori del settore di riflettere su questi temi, sul ruolo strategico dello spettacolo contemporaneo, anche uscendo dai canali consolidati (organizzativi, legislativi, di finanziamento).

Proponiamo una serie di incontri, il primo dei quali da tenersi durante il festival Santarcangelo dei Teatri, la mattina del giorno 12 luglio (a partire dalle ore 10) alla Scuola Elementare in piazza Ganganelli.

Per adesioni e informazioni ci si può rivolgere a Silvia Bottiroli, festival Santarcangelo dei Teatri, 0541.620876, silviabottiroli@libero.it.

Edoardo Donatini

Silvia Fanti

Mimma Gallina

Massimo Marino

Felicita Platania

Armando Punzo

Paolo Ruffini

Un dialogo aperto tra Italia e Francia per teatro & danza

A proposito delle Giornate Professionali italo-francesi

di AA.VV.

Al termine delle ultime Giornate Professionali italo-francesi (nate nel 1997 dalla volontà reciproca di Italia e Francia, di promuovere i rapporti di collaborazione culturale fra i due paesi, con particolare riferimento al teatro e alla danza, e gestite dall’ETI per l’Italia e da ONDA per la Francia) un gruppo di operatori, al termine di una riflessione sul progetto, hanno stilato il documento che pubblichiamo qui di seguito. A tutt’oggi, malgrado le numerose sollecitazioni, dall’ETI non è arrivata alcuna risposta, mentre sul versante francese ONDA continua a dichiararsi disponibili a far crescere l’iniziativa.

Riflettere sul senso, oggi, delle Giornate non può prescindere dal ribadire il ruolo che esse hanno avuto nel promuovere ed affermare un sistema di relazioni e scambi tra i due Paesi durevole nel tempo.

L’esperienza delle Giornate a permesso di stabilire una metodologia di lavoro che dovrebbe diventare prassi comune nelle relazioni di scambio culturale bilaterale e multilaterale tra i Paesi.

Tale metodologia si basa sulla conoscenza approfondita delle realtà culturali e sociali dei singoli territori, delle loro differenze legislative, economiche e fiscali, sulla diversità dei dispositivi e dei sistemi delle strutture teatrali pubbliche e private.

Richiede un dialogo costante e personale degli operatori e degli artisti.

In definitiva si basa sull’affermazione che il confronto di esperienze artistiche e culturali tra gli operatori, essenziale alla vita artistica e culturale dei singoli paesi, e’ un momento strategico di crescita che non può essere relegato a appuntamenti occasionali all’interno di manifestazioni ufficiali.

Le Giornate hanno favorito, attraverso la moltiplicazione dei canali di scambi, la conoscenza, delle opere, degli spazi, degli artisti, delle compagnie, delle istituzioni perseguendo come obiettivi fondamentali il sostegno alle giovani generazioni artistiche, la promozione delle esperienze artistiche più significative, l’ampliamento delle aree di fruizione degli spettacoli nei due Paesi.

In sostanza, si può affermare che le Giornate hanno permesso un grande salto di qualità che ha creato nuove esigenze ed evidenziato punti critici, che ora devono essere affrontati anche con nuovi strumenti.

Si individua la necessità di adottare una molteplicità di azioni, che possano creare nuovi " circoli virtuosi " nella collaborazione italo-francese, privilegiando campi d’intervento strategici quali la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici, la collaborazione fra diversi ambiti disciplinari, la ricerca su molteplici aspetti della contemporaneità, proseguendo sempre di piu’ nell’opera svolta di sostegno a nuove generazioni di artisti, promozione di opere significative, lavoro di allargamento del pubblico.

I punti critici da affrontare riguardano la sostanziale disparità fra i due sistemi teatrali. A forze artistiche e progettuali che si confrontano con continuità non corrispondono uguali opportunità di carattere organizzativo e finanziario, soprattutto nella diffusione dei progetti e delle produzioni.

Le stesse Giornate hanno la necessità di adeguare i loro contenuti alla realtà che hanno contribuito a creare, rinnovando le strutture di confronto.

Le azioni che si intendono strategiche sono :

- stimolare e sostenere le attività di coproduzione e di progettualità comuni tra artisti e teatri dei due Paesi.

- sostenere e incentivare la distribuzione delle produzioni dei due Paesi.

- favorire e sostenere la circolazione di artisti e operatori nei due Paesi.

- sostenere e incentivare i progetti di formazione.

Il riconoscimento della strategicità di queste azioni si traduce nella costituzione di un fondo nei due paesi specificamente dedicato, gestito dall’ETI e dall’ONDA - di cui si ribadisce il ruolo centrale nella cooperazione franco-italiana - che disponga di risorse sufficienti ad equilibrare complessivamente i rapporti dal punto di vista finanziario e quindi delle opportunità artistiche.

Obiettivo fondamentale delle azioni sostenute dal fondo è favorire il lavoro degli artisti, la creazione e il confronto tra metodi e pratiche nel teatro e nella danza.

Si propone come pratica esemplare che, definite le regole, il fondo venga gestito singolarmente dall’ETI e dall’ONDA, in relazione con un collegio comune di operatori italiani e francesi.

La costituzione di questo fondo si pone nella continuità con il ricco percorso compiuto finora dalle Giornate e costituisce la condizione indispensabile per il loro mantenimento e sviluppo.

L’assenza della costituzione di questo fondo adeguato nella sua commisurazione economica renderebbe inutile la prosecuzione delle Giornate, per le quali si intende invece un ruolo strategico.

Da una parte, le Giornate affermano il ruolo dove operatori e istituzioni si confrontano formalmente sulle regole comuni per l’utilizzo dei fondi e dove annualmente si verificano i risultati ottenuti e si ipotizzano gli sviluppi futuri.

Dall’altra, uscendo dalla struttura di vetrina, le Giornate possono ritrovare una loro funzionalità collegandosi annualmente a una o più iniziative che sviluppano una progettualità indirizzata alla conoscenza e al confronto artistico tra l’Italia e la Francia.

E’ necessario dare alle Giornate un nuovo impulso e adattarne lo spirito alle nuove realtà e alle mutate attese degli artisti e degli operatori già a partire dall’edizione 2003.

Le Giornate corrono il rischio di ridursi a una vetrina inevitabilmente parziale e apparentemente casuale di spettacoli : occorre al contrario trasformarle in occasioni di lavoro concrete legate a contesti artistici incisivi e coerenti, per esempio inserendole all’interno di festival, stagioni o percorsi progettuali votati ai rapporti Italia-Francia.

Si propone di moltiplicare gli appuntamenti di incontro fra gli artisti e gli operatori sia in Italia che in Francia ; di dare maggiore spazio agli scambi dei diversi progetti di artisti ; di lavorare alla realizzazione di una sezione di ricerca e laboratorio : ateliers, stage, presentazione di studi e maquettes….avendo come obiettivo principale quello di suscitare un reale investimento da parte dei produttori e degli operatori.

Le Giornate devono diventare un osservatorio permanente per una migliore informazione, circolazione dei progetti, e un migliore incontro dell’offerta e della domanda.

Le Giornate devono diventare il luogo di proposte da parte degli operatori atte a migliorare i dispositivi istituzionali per uno sviluppo solido e durevole degli scambi. Un luogo dove operatori e istituzioni si confrontano formalmente sulle regole comuni per l’utilizzo dei fondi e dove annualmente si verificano i risultati ottenuti e si ipotizzano gli sviluppi futuri.

Tra le proposte si ipotizza l’allargamento delle Giornate ai paesi dell’Europa del Sud. Una tavola rotonda su questo tema potrebbe essere organizzata a Tolosa nel marzo 2004 in occasione delle Giornate franco-spagnole (Mira! 2004).

Per quanto riguarda l’edizione 2003, si propone un primo appuntamento all’interno del Festival delle Colline Torinesi dedicato a progetti produttivi, e un secondo focalizzato a una riflessione sulla danza - creazione e strutture organizzative - all’interno di Torino Danza.

Si propone anche contestualmente l’avvio di momenti di incontro tra operatori in situazioni concrete di lavoro quali festival, stagioni progetti particolarmente significativi e lo studio di sistemi di acquisizione e diffusione di dati sulle realtà artistiche, organizzative e di formazione dei due Paesi.

Paesaggio con rovine

Per Santarcangelo dei Teatri 2003

di Silvio Castiglioni e Massimo Marino

Sul manifesto di Santarcangelo dei Teatri 2003 campeggia un teatro squarciato da un bombardamento. E’ il Teatro alla Scala di Milano, poi ricostruito, come ben sappiamo. Altra immagine: un uomo vestito di tutto punto fra le macerie. Ancora un teatro, ma stavolta è irriconoscibile. Macerie, appunto. L’uomo, miracolosamente risparmiato - magari un attore, chissà? - sembra essere stato colto alla sprovvista dal crollo che forse ha sepolto vite. Si volta indietro, quasi a domandarsi cosa sia successo… E così via, con le mille altre storie che la memoria suggerisce a ognuno.

Sono immagini scolpite nella mente di chi ha vissuto la guerra come bersaglio e non come spettatore di un videogioco. Ma a tutti, credo, esse raccontano con immediatezza dell’offesa che la guerra reca alla Polis e della necessità di adoperarsi insieme alla ricostruzione. Veniamo da una guerra di conquista che ha ucciso esseri umani e distrutto città. Una guerra che ha ferito fortemente le coscienze di noi che viviamo lontano dai luoghi del conflitto, che a quella guerra abbiamo cercato di opporci forse troppo debolmente. Abbiamo provato una sensazione di impotenza. La proviamo tutti i giorni, perché il nostro piccolo mondo, apparentemente pacifico e pieno di benessere, in realtà assomiglia sempre di più a una città bombardata. Siamo ridotti a consumatori, viviamo in funzione delle merci e della loro valorizzazione, sudditi acquiescenti accecati con spettacoli mirabolanti. Anche il felice (?) recinto dell’arte è minacciato ogni giorno, abbandonato a se stesso, spinto ai margini dagli interessi della cosiddetta politica culturale, centrale e locale, ignorato nella migliore delle ipotesi, devastato da insipienza e colpevoli calcoli.

Per questo, ai tempi del nuovo impero e dell’imperialismo dell’economia globale, ci piace mostrare quello che siamo, realmente, profondamente: rovine. Perché quando tutto è distrutto qualcuno deve assumersi il compito di ricominciare. Di restaurare luoghi e possibilità per il vivere umano, per la convivenza sociale. Deve provare a riaprire quei teatri, e magari a trasformarli, sostituendo stucchi dorati e velluti con materiali più umili e scabri, deve trasformare i palchetti privati in gradinate dove una comunità possa ricrearsi.

Dalle rovine emergono due aggettivi-sostantivi, in contrasto eppure fra loro connessi: nuovo e deserto. In questi anni abbiamo usato continuamente il primo, in attesa di una impossibile (?) palingenesi, senza definire niente di preciso se non la necessità di un cambiamento che ancor oggi non sappiamo più propriamente nominare. Dall’altra parte il deserto. Poiché oggi in fondo al viaggio (altra parola chiave, variamente usata e abusata) troviamo un deserto. Viaggio che può essere verso il mondo o verso se stessi, verso l’esterno o verso l’interno, verso la convinzione che non siano più possibili panorami emozionanti nel mondo della monocultura, o che l’unico viaggio possa essere proprio dentro la propria crisi, i propri fantasmi; ebbene: in fondo all’idea stessa di viaggio oggi incontriamo la realtà e la necessità del deserto.

Magari un deserto molto popolato, che assomiglia a una delle nostre periferie, come le racconta Raffaello Baldini: "Ma che cos’è questo mondo moderno? A pensarci bene, è una grande, un’enorme periferia… Certo, si costruiscono sempre più condomini, in tempi sempre più rapidi. Ma la periferia resta periferia, tutta uguale, tutte le strade sono uguali, anche la gente, tutti uguali, capisce? E uno può credere d’essersi perduto, cerca, non trova, si dispera… La verità è che si cerca, sempre, si cerca un centro. Ma il centro è ormai impraticabile, sono tutte banche, abbigliamento, pizzerie. E adesso dove si va? a destra? a sinistra? o dritto?".

La periferia assomiglia a un deserto, specie in certe ore di canicola, dalle nostre parti, quando la luce sembra irreale e i punti cardinali paiono svanire. O di notte, con i semafori lampeggianti e gli automobilisti soli, come accucciati nell’abitacolo. Anche del Cinema Cielo, consolazione delle vecchie periferie, è rimasta soltanto l’insegna arrugginita. Verrebbe voglia di morire. Eppure dietro quei palazzoni, sempre sul punto di esplodere, come in una gigantesca crisi psichica di quelle che sembrano aspettarci tutti – insinuerebbe James Ballard – dietro quelle facciate smorte si svolgono vite, affetti, si scambiano parole, sguardi, gesti. Nelle parole, negli sguardi nei gesti ancora non scambiati sta la possibilità. Nell’arte, forse, la capacità di metterli in viaggio verso una vita che chiamiamo nuova, in attesa di parole, di realtà, di capacità di visione.

Perciò l’opera non si fermerà con la doratura dell’ultimo stucco, così come la compagine che a quella costruzione ha lavorato non verrà sciolta con la posa dell’ultima pietra, ma la ricostruzione continuerà con gli uomini e fra gli uomini, giorno per giorno, infaticabilmente. Senza aspettarsi premi o riconoscimenti o consolazioni, come si deve procedere in un deserto: senza speranza e senza disperazione. Poiché "Che importa se una città cade?" – dirà sul letto di morte Sant’Agostino vescovo di Ippona, mentre la sua città è assediata dai Visigoti – "la città non consiste di pietre e di travi, ma di cittadini."

P.S. Il Teatro Chiarella di Torino, distrutto il 20 novembre 1942, non è mai stato ricostruito.

La lettura dell’altro

In fondo a destra di Raffaello Baldini, regia di Federico Tiezzi con Silvio Castiglioni

di Oliviero Ponte di Pino

Spesso uno spettacolo diventa l’occasione di un incontro necessario, tra persone che si conoscono e si stimano da anni, anche se hanno seguito percorsi molto diversi. Non hanno mai avuto occasione di lavorare insieme, e tuttavia la loro collaborazione pare tutto meno che casuale.

Federico Tiezzi (che firma la regia con il prezioso supporto di Sandro Lombardi come Dramaturg), dopo la stagione del teatro immagine e della post-avanguardia, ha teorizzato il «teatro di poesia» in un saggio che ha segnato una svolta del nuovo teatro italiano; dopo di che ha portato in scena, tra gli altri, Dante (in una memorabile trilogia) e Pasolini.

Silvio Castiglioni, che oltre a dannarsi l’anima come direttore del Festival, è attore e regista, ha iniziato a fare teatro da una sponda lontanissima da Federico e dal suo Carrozzone, come Arlecchino della Commedia dell’Arte, per poi costruire un percorso dove fa continuamente scontare il disagio della modernità con la memoria della tradizione contadina, come nella sua esemplare interpretazione del Filò di Andrea Zanzotto.

Raffaello Baldini (che tra l’altro è stato uno dei primi a essere informato delle gesta del Carrozzone, quando lavorava a «Panorama» e «passava» i pezzi di Franco Quadri) è naturalmente uno dei più grandi poeti italiani, e scrive nel dolce dialetto di Santarcangelo. Ama e frequenta da sempre il teatro, ma se non glielo avesse chiesto Ivano Marescotti probabilmente non sarebbe mai diventato un drammaturgo. Prima ha scritto in dialetto (con Carta canta e Zitti tutti!, entrambi portati in scena proprio da Ivano Marescotti), e poi in italiano, con questo In fondo a destra.

Naturalmente in un’alchimia come questa anche il luogo ha la sua importanza: a Santarcangelo Raffaello è nato, Silvio vive e lavora da anni, e Federico è passato più volte per il festival, anche per una perfomance che ha profondamente inciso sulla sua carriera artistica.

Rispetto alla pratica teatrale, Baldini ha un atteggiamento decisamente laico, con una vena di ironica curiosità. «In teatro l’autore è sempre un co-autore. Quando si lavora a uno spettacolo, è soltanto un ingombro. Il testo scritto è una cosa, la verifica la si fa sul palcoscenico, e lì c’è già un sacco di gente: il regista, gli attori, lo scenografo... Loro devono fare i conti con una carta scritta, non con chi l’ha scritta. Anzi, il regista può essere fastidiosamente condizionato dalla presenza dell’autore. L’autore non ha niente da dire, ma se interrogato può rispondere.»

Infatti ad alcune sollecitazioni Raffaello Baldini ha risposto: rispetto alla versione originaria In fondo a destra, arricchito di prologo ed epilogo, e non sarà solo un monologo.

Ma come ti poni di fronte al lavoro che fa il regista sul tuo testo?

«Mi incuriosisce la lettura dell’altro. Per esempio, in genere le didascalie non vengono assolutamente rispettate dal regista, la qual cosa mi diverte. Vuol dire che qualcun altro legge il testo che ho scritto essendo in qualche modo coinvolto. Se cambia qualcosa, vuol dire che quello scritto lo riguarda. L’importante è che la cosa non riguardi solo te, che riguardi anche qualcun altro.»

Il protagonista monologante di In fondo a destra, perso come tutti noi nel labirinto indecifrabile della vita, è un «mezzo intellettuale così sicuro di sé che si smarrisce in una realtà, oltretutto, immaginaria» (così lo descrive lo stesso Baldini nell’introduzione al volume einaudiano che raccoglie la sua trilogia teatrale). Prenderà corpo in una sera d’inizio luglio: è il primo testo teatrale di Raffaello Baldini scritto in lingua e debutta nel suo paese, nel paese del suo dialetto.

Un sorriso ironico: «Insomma, i testi in dialetto avevano per forza di cose una circolazione limitata.»

Il suo rapporto con il teatro è di affetto e intimità. «Il teatro è una macchina che mi piace, è una bella favola. Quando ero piccolo ho nominato le cose in dialetto. Il dialetto è un parlato, è un animale orale. E con tutto il rispetto per la gestualità, per il corpo, anche il teatro è un animale orale, quindi un minimo grado di parentela c’è.»

Del resto c’è in Italia una straordinaria e ricchissima tradizione di teatro dialettale. «Di più. Il teatro italiano è andato avanti per secoli in dialetto, da Ruzante a Ruccello. L’unica eccezione è Pirandello. In Italia il mestiere di drammaturgo non è frequentatissimo. Il problema è e resta quello della lingua. Una lingua te la puoi anche inventare: in un romanzo, in un racconto, in una poesia puoi inventare la tua lingua, ma in teatro fai più fatica, perché devi inventarti la lingua degli altri.»

E tu hai scelto il dialetto.

«Se ho deciso di scrivere in dialetto, non l’ho fatto perché l’italiano non mi andava bene, ma perché quelle cose succedono in dialetto. Diciamo la verità: la gente parla in italiano. Paradossalmente anch’io quando dico le ragioni del dialetto le dico in italiano. E penso che l’italiano sia una lingua magnifica, lo amo molto. Lo si accusa di essere una lingua bassa, l’italiano parlato. Eppure quello dell’Alcesti di Raboni è un italiano parlato, eppure è scritto in versi. Insomma, l’italiano parlato non è una malattia. E’ una bella lingua: basta pensare all’intolleranza per le ripetizioni.»

E però In fondo a destra l’hai scritto in italiano.

«Carta canta e Zitti tutti sono successi in dialetto, sono due storie di paese. In fondo a destra invece è una storia di città, succede in italiano, quelle cose non le puoi dire in dialetto.»

Quando gli chiedo se gli sembra di essere riuscito a scrivere un italiano orale, guarda lontano e sorride: « La risposta l’avremo a Santarcangelo».

L’arte dura e delicata dell’attore

Cinema Cielo di Danio Manfredini

di Oliviero Ponte di Pino

«Il teatro è un’arte dura», conclude Danio con la voce appena velata dalla stanchezza. «Attraversi dei tuguri neri, in cui il corpo ti pesa, e non ti muovi più». I suoi spettacoli nascono sempre da viaggi lunghi, dolorosi, dispendiosi, in «quella contrada di me che ho chiamato Spagna», come dice Jean Genet nell’ultima frase del Diario del ladro.