L'editoriale

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and1

Le notizie

del numero 52

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and2

Alle frontiere digitali del teatro, alle frontiere teatrali delle nuove tecnologie

Antonio Pizzo, Teatro e mondo digitale. Attori, scena e pubblico, Venezia, Marsilio, 2003

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and19

Teatro delle interfacce

Ovvero la tecnica come questione d'arte

di Frank Bauchard

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and20

Una piattaforma di lavoro su teatro e nuove tecnologie

Presentazione del progetto CRÉATION NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES

di Emanuele Quinz

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and21

E' nato prima il video game o la fiaba?

DG Hamelin.com, spettacolo per ragazzi di Renzo Boldrini e Giacomo Verde

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and22

AHA: ACTIVISM-HACKING-ARTIVISM

Un progetto di arte transmediale e comunitaria

di Tatiana Bazzichelli

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and23

L'altro teatro

La memoria del teatro nei video di Nico Garrone

di Giacomo Verde

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and24

Esperienze artificiali multisensoriali

Recensione a Oliver Grau, Virtual Art. From illusion to immersion, MIT Press, 2003

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and25

Quanto osa lo sperimentale?

Bruno di Marino, Interferenze dello sguardo. La sperimentazione audiovisiva tra analogico e digitale, Bulzoni, Roma, 2002.

di Simonetta Cargioli

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and26

Alcune considerazioni sul teatro in rete

Un intervento che "Primafila" non ha voluto pubblicare

di Maia Borrelli

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and30

E se Il grande fratello fosse nostro cugino?

Alcune provocatorie tesi teatro e nuove tecnologie

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and31

Ancora sul teatro politico

Un intervento per "Hystrio"

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and60

Per un teatro politico?

dal "Patalogo 19"

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and61

Che cosa è successo a Roma?

L'incontro tra stabili di innovazione e gruppi al Teatro Vascello

di Marco Cavalcoli

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and70

Un'antologica dei Marcido

Una nota

di Marco Isidori

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and60

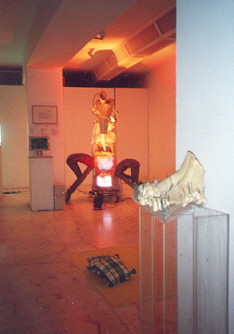

Gli indescrivibili spettacoli di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa

descritti (sul "manifesto") nel corso del tempo

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro52.asp#52and72

Speciale tnm (ma non solo)

L'editoriale

di Redazione ateatro

ateatro continua, se non altro, a resistere, resistere, resistere.

L’archivio cresce, mese dopo mese, aumentano le visite e arrivano numerose le segnalazioni (e gli incoraggiamenti) di chi usa il sito per informazione, studio, ricerca. La locandina sta iniziando a funzionare. I forum sono tra le sezioni più visitate, anche se il dibattito langue. Forse neppure chi frequenta ateatro ha capito davvero che un sito è una realtà interattiva, che inserire informazioni, opinioni, riflessioni, è davvero facile e immediato. Tuttavia la ragione di questa «fredddezza» ci pare più profonda. E’ come se avessimo esaurito le nostre risorse di indignazione, provocazione e progettualità. E’ un segnale preoccupante, anche perché lo scenario circostante non è dei più esaltanti: le programmazioni riducono i rischi al minimo, le rassegne continuano a chiudere, le risorse a diminuire, l’ETI pare ricaduto in tutti i suoi antichi vizi.. Ma le reazioni sono minime (le mobilitazioni dello scorso anni, da Roma a Castiglioncello) paiono aver fatto la fine dei girotondi: fiammate di indignazione e visibilità che non riescono a tradursi in azione e in una politica culturale di ampio respiro.

Ciò nonostante, "ateatro" non si accontenta di resistere: continua anche a rilanciare il suo progetto.

In questo ateatro 52, il merito è soprattutto di Anna Maria Monteverdi, che ha costruito un impressionante speciale dedicato a "teatro e nuovi media". Come sapete tnm è da sempre una delle sezioni portanti di questa webzine: non potrebbe essere altrimenti, visto il media che usiamo. Quindi trovate materiali sull’argomento in (quasi) tutti i numeri di ateatro, e ci sono già stati diversi speciali tnm (in particolare in ateatro 38 e in ateatro 13, a partire dal dibattito innescato nel numero precedente. Ma ricordiamo anche in ateatro 50 e in ateatro 47 gli articoli sulle street tv e sul webcam theatre.

L'idea di fare un nuovo speciale tnm è nata dal recente moltiplicarsi di iniziative, spettacoli, pubblicazioni (e polemiche..) relativi alle performance tecnologiche. tnm ha selezionato eventi, siti, festival, libri sul mondo dell'interattività e del video, e ha chiesto ad artisti e studiosi recensioni, riflessioni e opinioni sull’intreccio tra il mondo della tecnologa e quello performativo, per cercare di capire quale possa essere la direzione più proficua e interessante per la ricerca e sperimentazione teatrale: non riteniamo che il digital theatre sia un fenomeno passeggero, ma la nuova condizione della scena contemporanea ricca di implicazioni e spunti politici ed etico-estetici.

Come si può notare, in questo speciale gli argomenti vanno oltre e al di là del teatro come ormai tradizione di tnm.

Consideriamo la prospettiva dell'Hacker art e dell'artivism divulgata da Tatiana Bazzichelli un esempio imprescindibile per capire come l'arte, il digitale e la rete possano produrre opere e azioni (oper'azioni) ricche di senso e ad alto gradiente di connettività, un'ipotesi di percorso interessante in vista anche di sperimentazioni di web theatre, così come abbiamo deciso di dare spazio a quelle attività di divulgazione della realtà virtuale che stanno sempre di più entrando di diritto nelle opere, installazioni e performance.

Non potevamo iniziare che con Antonio Pizzo, autore di Teatro e mondo digitale. Per chi frequenta il web, Pizzo è conosciuto per un saggio on line Verso l'attore artificiale che puntualizzava storicizzandole le definizioni di attore-macchina alla luce dell’evoluzione tecnica (da Craig ai Futuristi, da Kantor a Rem e Cap) e digitale (Eliza creata nel 1966, primo esempio di «vita artificiale»). In questo libro fa invece il punto delle esperienze di digital performance a livello internazionale, suddividendole in virtual reality theatre e Internet theatre.

Ancora: Virtual art di Oliver Grau, MIT Press. Le edizioni del MIT stanno rendendo accessibile ad un pubblico sempre più vasto, il fenomeno della computer art e della virtual art attraverso pubblicazioni divulgative che offrono uno sguardo storico e precedenti illustri dei vari temi riguardanti il digitale, per esempio quello dell'immersione (le prospettive antiche, le macchine ottiche). Come già emergeva dal volume Multimedia di R. Packer e Ken Jordan (recensito in ateatro 42), l'arte multimediale sta entrando nella storia dell'arte dalla porta principale, quella della tradizione.

Simonetta Cargioli recensisce il libro di Bruno di Marino Interferenze dello sguardo. E' una antica passione quella di di Marino per il cinema sperimentale e quello underground americano ovvero il pre-video. Con la lettura di opere ormai storiche di registi come Maya Deren, Stan Brakage, Jonas Mekas, Interferenze dello sguardo è un libro da collocare nella nostra biblioteca personale a fianco di Occhio mio Dio di Alfredo Leonardi e Il cinema di Andy Warhol di Adriano Aprà. Forse non tutti sanno che a di Marino si deve la più importante retrospettiva italiana dedicata alla videoarte italiana (e relativo catalogo) in cui una sezione significativa era dedicata proprio al videoteatro (Elettroshock, vent'anni di videoarte).

Ancora, Giacomo Verde ci parla dell'attività videodocumentaristica teatrale di Nico Garrone a partire dalle giornate di studio all'Accademia di Macerata per l'insegnamento di Video e teatro; Emanuele Quinz da Parigi ci informa sul progetto di convegno internazionale per l'autunno 2003 a Parigi mentre la sua associazione Anomos (che ha pubblicato l'antologia critica Digital performance) ci concede l'importante saggio di Frank Bauchard Il teatro delle interfacce (traduzione di Erica Magris realizzata appositamente per ateatro); Tatiana Bazzichelli ci parla della sua frenetica attività (e la newsletter da lei creata) sul tema Artivism Hacker art, activism: rimandiamo alla mostra Kairòs, la virtualità dell’arte e la realtà delle immagini a San Benedetto del Tronto dove il 18 maggio verrà inaugurata proprio una sezione speciale AHA.

Come spettacolo abbiamo scelto Dg Hamelin.com di Verde-Boldrini ovvero "l'hacker spiegato ai bambini" con una animazione in Flash 6 dello spettacolo.

Maia Borelli infine rilancia su ateatro il tema "teatro e virtuale" in un articolo rifiutato da "Prima fila" a quanto pare perché l'autrice non parlava di spectacle vivant.

Non è finita, per il prossimo ateatro-tnm abbiamo in preparazioni molti nuovi materiali! Ma anche su questo aspettiamo da voi indicazioni, suggerimenti e consigli. Intanto grazie agli amici che hanno risposto all'appello per lo speciale tnm dall'Italia e dalla Francia. Very very special thanks to Erica Magris e un ringraziamento sincero anche a Pericle Salvini per aver messo a disposizione la sua importante ricerca di tesi su Teatro e tecnologia attualmente inedita (ci auguriamo ancora per poco) discussa presso l'Università di Pisa ed incentrata sulle esperienze di Vr theatre e Internet theatre e relativa saggistica. La sua lettura (e la brillante bibliografia critica selezionata) ci ha suggerito non pochi spunti per questo speciale tnm.

Ma ateatro 52 non è solo tnm: torna anche uno dei tormentoni della webzine, il teatro politico, in concomitanza con il numero che la rivista "hystrio" dedica al tema; e, in occasione della personale del gruppo a Torino, c’è un ingrandimento su Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, una delle compagnie teatrali italiane più coerenti e interessanti.

E a tutti bon spectacle (digitale & no)!

Le notizie

del numero 52

di Redazione ateatro

IL PREMIO GRINZANE CAVOUR ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO

(15-19 maggio 2003 -Torino, Lingotto Fiere)

Il Premio Grinzane Cavour proporrà, inoltre, tre eventi speciali: Lettura Scenica del testo francese del radiodramma Fièvre di Marie-Clais Blais, Concerto Diario Mali di Ludovico Einaudi e la Mise en espace della traduzione italiana della pièce Il ventriloquo di Larry Tremblay.

Venerdì 16 maggio Ore 17,30 - Stand dell'Ambasciata del Canada

Les Italies imaginaires des Québécois: incontro sull'immaginario dell'Italia in Canada e del Canada in Italia

Tavola Rotonda

Intervengono Micheline Cambron (direttrice del CETUQ e della collana FID), Carla Fratta, Giovanni Dotoli, Anna Paola Mossetto, Sébastien Ruffo, Giuliano Soria

Ore 18,30 - Sala Blu

Fièvre

Lettura scenica del testo francese del radiodramma di Marie-Claire Blais

A cura del Laboratoire de Théâtre della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Torino

Ore 21 - Sala Azzurra

Diario Mali

Concerto di Ludovico Einaudi

Domenica 18 maggio Ore 21 - Sala Blu

Il ventriloquo

Mise en espace della traduzione italiana della pièce di Larry Tremblaycon Ettore Lalli,

regia di Guido Ruffa

presentazione di Anna Paola Mossetto con la partecipazione dell'autore

Il ventriloquo di Larry Tremblay in traduzione italiana

E' appena stata pubblicata la traduzione del breve testo drammaturgico del québécois Larry Tremblay Il ventriloquo per la casa editrice L'Harmattan, collana Drammaturgie francofone/testi (www.editions-harmattan.fr). La traduzione è a cura di Anna Paola Mossetto, docente della facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Torino e che coordina anche l'ERTEF l'Equipe di ricerca sui teatri francofoni extraeuropei. L'Ertef coniuga gli interessi di un gruppo di studiose per l'analisi comparata e la diffusione in Italia delle opere drammaturgiche di lingua francese d'Africa, America, Asia e Oriente.

"Nulla di più teatrale di un ventriloquo che finge contemporaneamente il proprio silenzio e la voce altrui. Ma quando questo maestro della duplicità viene preso nella vertigine della sua stessa messa in scena, tutto può accadere. La sorpresa, la metamorfosi diventano la regola di un gioco estremo, funambolesco e quotidiano al contempo, dove i personaggi familiari si rivelano mostri divoranti e gli affetti e le cure paiono strumenti di spaventosa tortura. A farne le spese è il pupazzo-adolescente Gaby, sorella di Pinocchio e di Alice ma anche del suo stesso creatore e manipolatore, sia esso il ventriloquo oppure lo psicanalista o più genericamente l'essere umano condannato alla perenne ricerca ora di regole ora di trasgressioni per sopportare la vita.

In quest'opera di vero teatro, una festa di compleanno, una riunione di famiglia, un rapporto fraterno, una vocazione letteraria precoce, sono altrettante occasioni per far esplodere le convenzioni in mille fuochi di artificio verbale e scenico.

L'opera conferma la vocazione di Larry Tremblay per un teatro di parola evocatrice e provocatoria, ludica e feroce, capace di essere racconto e fantasmagoria, di creare atmosfere e sovvertire ruoli, drammatizzando e sdrammatizzando a piacere, con ogni tipo di registro espressivo, tanto i tic della società contemporanea quanto le nevrosi dell'uomo universale."

(Anna Paola Mossetto)

Larry Tremblay, nato a Chicoutimi, nella provincia canadese del Québec, appartiene totalmente al mondo del teatro in qualità di drammaturgo, attore, regista, professore di recitazione all'école supérieure de Théatre de l'Univeristé du QUébec a Montréal, specialista di kathakali. Come drammaturgo ha scritto più di una decina di opere -molte delle quali tradotte e rappresentate in vari paesi -fra cui: Le declin du destin; Leçon d'anatomie, Les mains blues. E' inoltre l'autore di un romanzo: Le mangeur de bicyclette, Le ventriloque. Le ventriloque è stato rappresentato nel 2001 a Montréal, a Parigi e a Bruxelles; nel 2003 ha vinto a Montréal il premio Le masque per la miglior realizzazione scenica.

Per un maggior approfondimento sul teatro contemporaneo del Québec -drammaturgia e regia-: Le théatre québécois 1975-1995 a cura di Dominique Lafon, Montréal, ed. Fides, 2001; ed inoltre Il teatro del Québec, Milano, Ubulibri, 1994 -contiene la traduzione de Le cognate di M. Tremblay, Le muse orfane di Michel Marc Bouchard, Frammenti di una lettera d'addio letti dai geologi di Normand Chaurette).

Que reste-t-il du corps virtuel : entre rhétorique et utopie, la corporéité de la cyberculture des années 1990s

avec Michel MAFFESOLI (Paris V), Philippe QUEAU (Unesco), Antonio CASILLI (Cetsah), Stéphane HUGON (Ceaq)

L'Espace Paul Ricard et le Centre de Recherche sur l'Imaginaire organisent une table ronde sur le thème

Les Rendez-Vous de l'Imaginaire de Paris

Jeudi 15 mai - 18h30, Espace Paul Ricard, Galerie Royale, 9, rue Royale, 75 008 PARIS, (M° Concorde)

"A la fin du 20ème siècle, artistes, journalistes, chercheurs et usageurs des nouvelles technologies ont donné une impulsion à l'imaginaire d'un nouvel idéal de corps. Un corps-avatar désincarné, jouissif, branché, perpétuellement améliorable, habitant un cyberespace paradisiaque, lieu de sociabilité harmonieuse.

Le bref été de la cyberculture s'est peut-être terminé avec le crack boursier du janvier 2001, et plus encore avec le brusque réveil du 11 septembre de la même année.

Mais que reste-t-il de l'utopie de la régénérescence corporelle issue des nouvelles technologies? S'agissait-il d'une mode passagère ou bien d'un nouveau paradigme de la forme humaine?"

Generazioni in metamorfosi

Festival di ricerca e di studio sulla mutazione dell’eresia, del sacro e del magico nelle generazioni del nuovo millennio

direzione artistica Alessandro Garzella

Teatro Politeama Cascina (Pi)

progetto a cura di Claudia Zeppi

PROGRAMMA

5 6 7 giugno 17.00

Sipario Toscana fondazione

Crazy Shakespeare

ideazione Fabrizio Cassanelli e Alessandro Garzella

5 6 7 giugno 18.00

Sipario Toscana fondazione

Fool Lear

di Ciro Lenti - ideazione e regia Alessandro Garzella

5 6 7 giugno 19.30

Sipario Toscana fondazione

Preghiera bastarda

ideazione e ricerca Alessandro Garzella e Letizia Pardi

5 giugno 21.30

Ferdydurke - AGON

Vendutissimi asta d’anime in tv

testo e regia di Renato Gabrielli

5 6 - 7 giugno 23.00

Compagnia Katzenmacher

Affronti

ideazione e regia Alfonso Santagata

6 giugno ore 19.30

7 giugno ore 21.30

Conservas

7 Dust non lavoreremo mai show

ideazione Simona Levi - regia Simona Levi con la collaborazione di Dominique Grandmougin

6 giugno 21.30

Xear.org

oVMMO ovidiometamorphoseon

di Giacomo Verde, Marco Sodini, Massimo Magrini, Mauro Lupone Alessandra Giuntoni

7 giugno 21.30

Compagnia Pippo Delbono

La Rabbia

ideazione e regia Pippo Delbono

7 giugno 24.00

Dinamitri Jazz Folklore

Anteprima nazionale del cd Folklore in Black

Happening ad ingresso libero

Per tutta la durata di Metamorfosi negli spazi del teatro

FOTOMOBILE

Foto, video, installazioni…

di Andrea Bastogi

Informazioni e prenotazioni agli spettacoli:

Sipario Toscana fondazione & Teatro Politeama, Via Toscoromagnola 656, Cascina 56021, Pisa - Italy

Tel. 0039.050.744400 fax 0039.050.744233

Le novità di maggio su www.dramma.it

Il dramma del mese è Tango di Francesca Zanni, il testo sui figli dei desaparecidos argentini che ha debuttato sulla scena nel 2000, è stato trasmesso dalla Rai per "Palcoscenico" nel 2002, ed è stato ripreso ad aprile con la regia dell'autrice ed interpretato da Crescenza Guarnieri e Rolando Ravello, con le musiche originali di Daniele Silvestri. Lo spettacolo ha ottenuto i Patrocini di Amnesty International, delle Abuelas de Plaza de Mayo e di Ponte della Memoria. Un progetto Teatroinascolto® prodotto da La Casa dei Racconti e la Contemporanea ‘83.

Per il sito del mese presentiamo le pagine web del Teatro OutOff di Milano, ricco di materiale multimediale sugli spettacoli della stagione e delle stagioni passate.

Da qualche settimana il forum è diventato piuttosto animato e alcune delle discussioni in corso sono piuttosto stimolanti. Vi segnalo in particolare una stanza dove si discute di Bandi e Premi ed un'altra, chiamata Il nostro concorso, dove gli utenti stanno scambiandosi pareri e idee per mettere su un nuovo concorso internauta.

Sulla base di questi due temi nati nel forum è pensato anche il nuovo sondaggio che attende il vostro contributo per mettere le basi ad una nuova, originale iniziativa nel panorama dei concorsi teatrali.

Vi schiaffo di nuovo qui la copertina del libro in cui sono raccolti i miei ultimi due testi (rispettivamente Premio Rosso di San Secondo 2001 e Secondo Premio Fondi La Pastora 2002) con la prefazione di Giuseppe Manfridi. Potete ordinare il libro on line a soli € 6,50 senza spese postali e riceverete la copia con dedica personale.

Nella sezione Drammaturgie, nuove recensioni ed articoli.

Scaricabili dalla home page i bandi di prossima scadenza (maggio) e cliccando qui troverete i bandi validi in scadenza nei prossimi mesi.

Tanti nuovi copioni nella libreria virtuale, ecco gli ultimi arrivi.

Vi segnalo inoltre la nuova rivista on line Matità sulla drammaturgia a cura di Manifatturae raggiungibile dal logo cliccabile sulla home page.

E poi non dimenticare i comunicati stampa, i link a centinaia di siti teatrali, scrivi una scena del

nuovo copione interattivo, le segnalazioni per il dizionario dei drammaturghi del 900, i cartelloni dei teatri, le scuole di scrittura teatrale.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Alle frontiere digitali del teatro, alle frontiere teatrali delle nuove tecnologie

Antonio Pizzo, Teatro e mondo digitale. Attori, scena e pubblico, Venezia, Marsilio, 2003

di Anna Maria Monteverdi

Antonio Pizzo è una delle più autorevoli voci della critica teatrale italiana relativa al multimediale digitale. Il suo libro appena uscito per Marsilio, fa ordine tra le esperienze internazionali rispettivamente di digital performance (che include anche il Virtual Reality Theatre) e di web theatre. Non rientrano invece nel campo d'indagine del volume le esperienze di trascrizione o documentazione del teatro in supporti digitali e/o on line con funzioni archivistiche o di memoria (ma possiamo già immaginare gli scenari di un rivoluzionario e futuribile dvd theatre, laddove la riscrittura dell'evento teatrale possa essere definitivamente liberata e dalla schiavitù di asservire alle logiche produttive e di palinsesto della televisione, e dalla necessità di restituzione integrale del "documento").

Con una necessaria premessa teorico-estetica sull'evoluzione della tecnica in linguaggio, vero punto nodale della questione, Pizzo ricorda i caratteri propri del multimediale digitale (per distinguerlo dallo "stile multimediale pre-tecnologico", spesso usato per definire l'uso di più media delle avanguardie artistiche nella pittura, nella musica, nel cinema, nel teatro dal Primo Novecento): immersione, interattività e trasformazione e cerca di verificare come tali possibilità possano estendersi o essere condivise anche dalla pratica teatrale. La nozione di environment, di performance, di event, accomunerebbe spettacolo live e digital multimedia (anzi, il teatro servirebbe proprio da modello per la rappresentazione uomo-computer, come affermavano Brenda Laurel in Computer as Theatre e Janet Murray in Hamlet on the Holodeck). Così come ogni spettacolo si dà nel qui e ora, nella sua evenemenzialità impossibile da reificare, nell'attualizzazione di un testo che non esiste se non nell'insieme di relazioni (individuali-spaziali-temporali) della scena, anche il digitale vive in un tempo percepito come presente, come generarsi di processi (un tempo fatto cioè "non più di eventi, come il tempo televisivo, ma di infinite virtualità", come ricorda Edmond Couchot), nella interazione tra macchina e agente attraverso interfacce, e nella sua "generazione senza referenzialità", poiché non traduce né rinvia ad alcuna realtà preesistente, al punto che Pizzo definisce la loro contaminazione un "delicato e sfumato attrarsi tra simili". Secondo tale approccio teorico sarà proprio la presenza del digitale in scena (e non genericamente dell'audiovisivo che appartiene all'era della "riproducibilità") ad "aumentare" (enhanced theatre è una delle definizioni del teatro digitale) il senso di presenza e di liveness del teatro. I termini della questione posti in essere da Walter Benjamin vanno così ridefiniti a partire non più dalla perdita dell'aura dell'opera in una prospettiva digitale e virtuale dell'arte, ma di un'acquisizione di datità reale, come ricordava Pierre Lévy. Perché il virtuale crea, come afferma Philippe Quéau, una nuova età del reale: "Ce n'est pas dans l'isolement ni dans le caractère étanche qu'il faut viser le fonctionnement de ces deux réels mais bien plutot dans leurs aller-retour réciproque" (P.Queau, Le frontières du virtuel et du réel, in L.Poissant (a cura di), Esthétique des arts médiatiques (vol.1), Presses de l'Université du Québec).

Del resto chi pratica e frequenta il web, le mailing list, le newsgroup, ne conosce il potere comunitario, sociale e aggregativo, e sa quanto di concretamente presente e materiale (e caldo) ci possa essere in una comunicazione telematica non più unidirezionale come quella della vecchia televisione. Le tecnologie oggi ci insegnano che ottimisticamente e ideologicamente la via della trasformazione (rivoluzione?) corre sul filo di un modem. Chi non crede oggi nelle tecnologie a teatro non crede nelle possibilità del teatro di agire sulla realtà: "Il tempo reale è il tempo politico" ricordava Paul Virilio in Dromologia.

Ricordando inoltre il debito nei confronti della Nuova Spettacolarità e in generale dello storico teatro-immagine per quanto riguarda la nozione di scrittura scenica e della messa in crisi del concetto di rappresentazione, Pizzo parla di questo teatro che nella sua evoluzione multimediale ne assorbirebbe (o amplificherebbe) il carattere di interattività (che equivale a una volontà di verifica soggettiva e diretta da parte del pubblico), di perdita dell'autoralità registica (spostandosi l'opera sempre più verso una diversificazione e personalizzazione di esperienza). Così alla luce del digitale, sottolinea Pizzo, il teatro è solo uno dei possibili luoghi dello spettacolo: la navigazione nel mare di immagini 3 D (o di un ipertesto, o della rete) ha infatti un carattere e una modalità altamente performative ed interattive.

Nonostante queste premesse teoriche che sembrerebbero aprire scenari entusiastici per un nuovo teatro, in realtà ci rendiamo conto che le esperienze di Digital Theatre finora rese pubbliche non hanno poi quel carattere così rivoluzionario che ci aspetteremmo (o comunque si tratta di esperienze alla "preistoria del genere" o ancora in corso di elaborazione). Sull'argomento Pizzo riporta alcuni esempi storici relativi alle ricerche di Mark Reaney, vero pionere del virtual theatre sin dal 1987 ed entra nel merito dell'uso dell'applicativo per Vr Walkthrough Pro usato da Reaney in un primo tempo per simulare (e dunque perfezionare) in scala reale tridimensionale la scenografia progettata, e in seguito per trasportare tali ambienti direttamente sulla scena. Storico e spesso citato esempio di scena virtuale è The adding machine (1995) di Mark Reaney e Ron Willis dell'Università del Kansas di cui Pizzo dà dettagliata ricostruzione drammaturgica (da Rice), scenica e tecnica (l'uso del Virtual Enviroment Driver che interagiva con gli attori); ancora Play (da Beckett) di Lance Gharavi (assistente di Reaney), con i personaggi diventati figure in 3 D nell'ambiente virtuale con il pubblico che indossava gli Head Mounted Display (detti anche Virtual eyes); infine Tesla Electric. Le esperienze italiane citate da Pizzo sono limitate al Tpo di Prato di Davide Venturini (in particolare lo spettacolo per ragazzi Storie Zip) e a Zonegemma (Storie mandaliche, spettacolo ancora in progress con Giacomo Verde come tecnoartista e narratore). Zonegemma con Storie mandaliche ha messo in atto sin dalla fine del 1998 una vera drammaturgia ipertestuale (ipertesti di Andrea Balzola) grazie al Mandala System e successivamente al sistema Flash, e una narrazione che tiene conto della ramificazione labirintica e dell'ipertesto e della figura del Mandala come segno grafico e come simbolo della trasformazione interiore dell'individuo. Le tecnologie digitali generate dal computer ma rigenerate sul momento dal cyber-contastorie Giacomo Verde, evidenziano questa similitudine (e unità di fondo) tra mondo tecnologico e mondo organico, disegnando i contorni di un nuovo tecno-umanesimo.

La seconda sezione del libro riguarda rispettivamente il teatro attraverso Internet e in generale le performance on line a partire anche dalle riflessioni di Monika Wunderer, che aveva pubblicato nell'importantissima antologia di Peter Schrum Theatre in the cyberspace (edizioni Peter Lang) il testo Presence in front of the fourth wall of cyberspace; di Web theatre sono citati alcuni esempi: The renaissance man di Matthew Saunders, Internet e frammenti (Maurizio Vandinelli), Connessioni remote di Giacomo Verde e Anatomia della morte di... (Marcello Cotugno). Con performance on line l'autore invece intende l'uso di tecnologie MOO o MUD (giochi di ruolo o chat gestiti da utenti collegati in una rete telnet o irc). Lo stesso autore ammette laconicamente alla fine del libro di quanto siano, allo stato attuale dell'arte, "precari e discontinui" i tentativi e i risultati di questa ricerca teatrale "affascinante per la complessità e l'articolazione dei problemi" ma in cui "è più evidente l'assenza di unità d'intenti e di proposte, dove la pratica, al di là delle difficoltà tecniche, appare inadeguata alla risoluzione di questioni di ordine estetico e filosofico, comunicativo e sociologico". Spetta allora agli osservatori attenti e creativi del mondo reale e delle tecnologie transmediali, ai frequentatori della rete, di siti web e mailing list dedicate, offrire spunti per un nuovo teatro, attivo e tecnocreativo, che attinga nuova forza eversiva e rivoluzionaria scenica e contenutistica, dalla infinita rete senza centro e dalla sua filosofia.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Teatro delle interfacce

Ovvero la tecnica come questione d'arte

di Frank Bauchard

Questo testo è stato pubblicato originariamente su "anomalie n.2 digital performance"; manythanks a ANomos che ci ha concesso di pubblicarlo e a Erica Magris che l'ha tradotto.

La tecnica è una questione d'arte.

Chi si interessa alle relazioni fra il teatro e le nuove tecnologie dovrebbe meditare su questa considerazione di Piscator: la tecnica è una questione di arte. Come se, una volta posta, la questione della tecnica a teatro subisse uno spostamento ed una trasformazione. In realtà essa non si mette a vibrare se non in questo allontanamento dal centro, nell'oscillazione continua tra i due poli di una riflessione più ampia. Si intensifica tanto più si snoda legandosi a concezioni estetiche, drammaturgiche e sceniche. Se la questione delle nuove tecnologie ci interessa è perché rilancia e riapre dei dibattici estetici che si estendono dalla drammaturgia alla concezione della recitazione, dalla scenografia all'architettura teatrale. L'idea dell'autonomia della tecnica è la posizione implicita e alla fine condivisa - come se si trattasse di sostituire un pregiudizio con un altro – da un lato degli artisti che riciclano idee consunte in nuovi dispositivi, dall’altro di quelli che rifiutano di mettere la loro prassi alla prova degli avvenimenti, dei mutamenti del pensiero e della sensibilità collettiva, in un'epoca che pone il teatro in pericolo e che lo costringe a dare continuamente dimostrazione del proprio potere.

Utopia e storia

La costruzione di scene generate e controllate dal computer è un fatto senza precedenti. Queste configurazioni sceniche, però, non sono delle creazioni ex-nihilo. Coscientemente o no, esse si riallacciano a delle esplorazioni o a delle preoccupazioni anteriori degli uomini di teatro. Richiamano, risvegliano, riattivano le radici sotterranee di un altro presente del teatro, a cui attribuiscono delle nuove possibilità. Non si tratta tanto di ricreare delle artificiose filiazioni, quanto di stabilire delle risonanze - non esclusive, ma a volte ignorate - fra le ricerche più contemporanee e alcune esperienze precedenti.

Kiesler

Kiesler si è in primo luogo fatto conoscere per la sua messa in scena del dramma di Kapec Rossum Universal Robot (1923), in cui trasponeva su un piano estetico i segni e i simboli della tecnica delle sua epoca. Architetto, egli si è sempre interessato al teatro in quanto luogo in cui si esercita il proprio sguardo, in cui si mettono in gioco dei punti di vista, in cui si interroga il visibile; egli soleva dire: " la scena ha le sue proprie leggi, non è data in subaffitto ai fabbricanti di libri ". E queste sue leggi dipendono innanzitutto da una scienza della visione. In tal modo, egli rompe molto presto con la "scena-quadro", che fissa lo spettacolo nella scatola ottica, per concepire delle "scene-spazi", cioè dei dispositivi scenici intorno ai quali lo spettatore può muoversi, scegliendo così i propri angoli di visione. Per questo architetto visionario,che alla fine è riuscito a costruire ben poco, il teatro era associato alla libertà tecnica. Nel suo ambito era possibile realizzare ciò che non era mai stato fatto o ciò che era ormai scomparso. Il teatro era un laboratorio di prova dove si potevano sperimentare delle visioni totali del mondo.

Robert Edmond Jones

Teorico, scenografo e regista, Jones auspicava un teatro che rendesse conto della propria epoca. Di ritorno negli Stati Uniti dopo un lungo soggiorno presso alcuni grandi uomini di teatro d'Europa, come Max Reinhardt, egli riferisce della sua esperienza in un'opera - Continental Stagecraft - decisiva per la ricezione americana del teatro europeo.

Il teatro americano del suo tempo gli appariva - sembrava - pareva out of date. Attento al cinema, alla psicanalisi, alle nuove scritture e alla loro resa del flusso di coscienza, egli pensava che il teatro dovesse interrogare le relazioni fra la vita quotidiana e la vita interiore. "pensiamo con delle immagini, come se avessimo un minuscolo schermo cinematografico nel cervello", osservava Jones, come se ogni invenzione tecnica debba produrre un modello descrittivo della realtà. Nella sua concezione, la commistione di tecniche teatrali e cinematografiche doveva collaborare alla creazione di uno spazio sintetico. Il teatro del futuro doveva combinare a two way drama con a two way stage, che permettessero di restituire in maniera simultanea la vita interiore (emozioni, pensieri) dei personaggi ed il loro comportamento sulla scena. Alla stesso modo in cui la nuova scena da lui invocata faceva appello all’invenzione di nuove scritture drammatiche, il funzionamento dello spirito umano doveva richiedeva delle nuove architetture della percezione.

Poliéri

Se il teatro è il luogo da cui si guarda, un dispositivo di visione quindi, esso dipende da una diottrica, da leggi visive, ottiche, fisiche e matematiche. Nessuno più di Poliéri ha portato così avanti le esigenze speculative della scenografia. Egli scrive: " la scenografia comporta due poli teorici, uno estetico, l'altro fisico, che contribuiscono entrambi alla messa a punto di una vera e propria scienza delle apparenze", operando un recupero dell'arte e della scienza della prospettiva del Rinascimento attraverso l'appropriazione delle tecniche del XX secolo.

Per il momento isoleremo due linee di riflessione nell'opera, enorme ed impegnativa di Poliéri: la prima, è la messa in evidenza del fatto che ogni tecnica crea e plasma il suo proprio spettacolo. Allo stesso modo in cui il cinema ha a suo tempo fatto nascere il cinerama, il cinema sferico, il cinema su schermi multipli… la tecnologia digitale dovrebbe dare luogo a nuove forme di scenografia. Egli sarà allora il primo a concepire delle vere e proprie scenografie elettroniche, in cui si combinano proiezione elettronica su grande schermo, elaborazione in tempo reale dell'immagine e trasmissione a distanza.

La seconda linea di riflessione prende come punto di partenza la sua opera Scénographie, che, sebbene si presenti come una storia della scenografia dalle origini agli anni '60, non è un libro da storico del teatro. Si tratta piuttosto del poema archeologico di un artista archivista inamorato della precisione, che mette in evidenza delle risonanze, degli scambi, delle logiche di circolazione, di trasposizione, d'integrazione fra le tecniche che concorrono alla definizione di dispositivo di visione e che dipendono da ambiti artistici distinti. Questo approccio a prima vista diacronico ci introduce ugualmente ad un sguardo sincronico sui dispositivi di visione che coesistono in un epoca data, e fra i quali esiste un rapporto al tempo stesso di contemporaneità e di permeabilità.

Eppure all'interno di questa storia il teatro resta una matrice e un laboratorio ineguagliato, per la sua capacità di integrare, sovrapporre, ibridare e interrogare l'insieme dei dispositivi di visione che attraversano una società ad un epoca data. Ma ciò presuppone che il teatro sia un dispositivo di visione a sua volta articolato con l'insieme dei dispositivi di visione, che, in un determinato momento, partecipano alla conquista del mondo attraverso la rappresentazione.

Svoboda e l’avanguardia ceca

Il percorso artistico di Svoboda, in primo luogo scenografo, benché realizzatore di qualche regia, si inscrive nel campo di idee dell'avanguardia ceca, le cui basi teoriche sono state elaborate dagli strutturalisti del circolo di Praga.

Per Jindrich Honzl, regista e teorico, il teatro è un'arte composita, che combina innumerevoli arti e tecniche. Nessun elemento che contribuisce al teatro può essere isolato dal contesto ed essere considerato il cuore del teatro stesso, che si tratti ad esempio del testo o dell'attore. Lo svolgimento dello spettacolo poggia infatti sull'azione dei suoi diversi elementi. Il teatro consiste quindi nel mettere in relazione le differenti componenti che prendono parte all'azione. Nello stesso tempo, tutte le componenti si trasformano secondo le leggi dell'arte drammatica, che dà il segno delle cose al posto delle cose stesse.

Per Svoboda, il teatro offre uno spazio psico-plastico retto da leggi teatrali, non da leggi visive. Il teatro è soprattutto il luogo dell'azione, e non un dispositivo di visione. Denis Bablet, nella sua opera su Svoboda, opporrà la "nozione dinamica di spazio di messa in scena, che nasce dalla realtà concreta dell'opera drammatica" di quest’ultimo alla concezione di Poliéri, in cui "lo sconvolgimento dello spazio, il rinnovamento delle tecniche, lo spettacolo totale, divengono il loro stesso fine".

O l'uno o l'altro?

Nello specchio della storia, vediamo vacillare ogni concezione limitata o chiusa del teatro. La rappresentazione teatrale non si articola più intorno al testo e all'attore: l'azione e la visione divengono i due poli intorno ai quali ruotano le concezioni di teatro più aperte.

Attraverso questo percorso possiamo distinguere due grandi approcci al teatro e più ampiamente alla scena: l'uno considera il teatro innanzitutto come il luogo dell'azione, l'altro soprattutto come un dispositivo di visione. Jones e l'avanguardia ceca da un lato, Kiesler e Poléri dall'altro, hanno attualizzato queste concezioni in funzione dell'evoluzione delle arti e delle tecniche della loro epoca.

Il teatro come azione

La considerazione del teatro come luogo dell'azione implica una determinata concezione della scena. Se, come afferma Honzl nel suo testo maggiore - La mobilité du signe théâtral - "una manifestazione teatrale è un insieme semico", allo stesso modo la scena non si concretizza che attraverso un insieme di segni: "non è per nulla la sua disposizione architettonica ad accordarle lo statuto di scena, ma il fatto che essa rappresenta l'azione drammatica". Quindi la scena è virtualmente dappertutto, a condizione di suggerirla attraverso dei segni. Lo stesso ragionamento è applicato all'attore. Questi non è per forza un uomo, può manifestarsi attraverso una marionetta, un oggetto o un raggio di luce. Come un attore non è un uomo, così una scena non è uno spazio architettonico.

Questa concezione, non solo emancipa il teatro da una gerarchia dei suoi elementi costitutivi, ma lo libera anche dall'influsso di una metafisica dualista fondata sulle articolazione fra la voce e il senso, il Verbo e il corpo, i contenuti e i supporti.

Il teatro può allora aprirsi a nuove intensità e nuove modalità di composizione: "l'azione - essenza stessa dell'arte drammatica - fa fondere la parola, l'attore, il costume, la scenografia e la musica, nel senso in cui li riconosciamo come conduttori di un'unica energia, che li attraversa passando dall'uno all'altro o più contemporaneamente. Noi avanzeremo nel paragone aggiungendo che questa corrente (l'azione drammatica) non passa attraverso il conduttore a resistenza più bassa (l'azione drammatica non è perpetuamente concentrata nella recitazione dell'attore), ma che spesso il fenomeno teatrale nasce per l'appunto nel momento in cui la resistenza che questo o quel mezzo teatrale oppone all'espressione viene ad essere dominata (…), allo stesso modo in cui un filamento elettrico brilla in funzione della resistenza che oppone alla corrente".

Questa riflessione, che prefigura il multimediale, è doppiamente straordinaria in quanto suggerisce che l'azione può demoltiplicare le sue modalità d'inscrizione come una corrente i suoi conduttori, e che la teatralità è tanto più forte quanto si fronteggia a dispositivi che le oppongono resistenza.

Ogni teoria teatrale forte si accompagna a una concezione dello spettatore. Il rapporto fra gli spettatori e la rappresentazione si fonda in questo caso su degli atti cognitivi. La rappresentazione diventa infatti un atto semantico, uno spessore di segni visivi e sonori, che lo spettatore ha il compito de decifrare, e che eppure non fa appello a un teatro dei significati.

"Cosa è il teatro? una specie di macchina cibernetica", affermava Roland Barthes, e cioè una macchina per produrre segni che lo spettatore deve decodificare.

Il teatro come dispositivo di visione

Supponiamo che la concezione di teatro come dispositivo di visione implichi una concezione della scena completamente diversa.

Jacques Poliéri, più di ogni altro, ha fornito a questa concezione i suoi fondamenti teorici. Egli ci introduce ad una scenografia speculativa che mette in relazione le arti - teatro, danza, pittura, scultura, architettura… - i saperi - scienze naturali e scienze umane - e le tecniche meccaniche ed elettroniche - di ripresa, di proiezione, di regolazione, di trasmissione… Nell'opera di Poliéri, non solo la scenografia ha il primato sul regista, ma il suo campo si intervento supera il quadro del teatro per inventare dei giochi di comunicazione su scala urbana, e poi intercontinentale, collegando in tempo reale spazi lontani, e inventando così un teatro elettronico su scala planetaria, liberato da ogni quadro architettonico.

In un'epoca in cui la standardizzazione dell'architettura teatrale ha fissato il rapporto scena/sala in un rapporto frontale e fisso, si ha la tendenza a rendere la scena autonoma nei confronti dello spettatore. Per Poliéri, al contrario, la scena non esiste se non attraverso il rapporto e i giochi visivi con lo spettatore. Lo spettatore di Poliéri è sempre collocato in maniera molto precisa nella spazio e iscritto in una relazione particolare con lo spazio scenico. La scenografia agisce innanzitutto sulle percezioni dello spettatore e sulle leggi visive e ottiche fra la sala e la scena. Il centro di gravità della scenografia si sposta di conseguenza dalla scena verso il rapporto sala/scena. La scenografia sarà chiamata "a definire il fenomeno fisico-chimico che unisce l'emissione e la ricezione della spettacolo, il rapporto geometrico, la distanza della sala alla scena, e poi la geometria, la notazione di questa stessa distanza".

Questo tipo di ricerca doveva dare luogo a un'impresa di "sistematizzazione dello spazio scenografico", vale a dire ad una ricerca su tutte le configurazioni visive possibili in spazi geometrici elementari (rettangolo, cubo, sfera…), poi ad a uno studio della cinetica scenica basata sull’osservazione dei rapporti spettatore/spettacolo in ambienti mobili (scena circolare mobile…), introducendo così l'idea di una scenografia del movimento. Ponendo l'architettura e la percezione al centro della sua concezione della scena, Poliéri fornisce dei fondamenti teorici alle esplorazioni sceniche più attuali.

Questo approccio scenografico incentrato sulla relazione fra la scena e la sala è particolarmente appropriato per rendere conto del trattamento scenico dell'immagine. La riflessione sull'immagine, troppo spesso limitata ad uno studio dell'eterogeneità dei registri dei livelli di presenza, deve essere ricollocata in questa economia della distanza. Infatti, moltiplicando le distanze e le scale di percezione, l'immagine "equivale ad un cambiamento permanente della posizione dello spettatore".

I due approcci che abbiamo illustrato, sono oggi i più utili a chiarire e a comprendere le metamorfosi sceniche attuali che mettono all'opera le nuove tecnologie. Possiamo, a titolo di esempio, evocare brevemente Site seeing zoom, l'ultimo spettacolo della compagnia danese Hotel Pro Forma, ed uno spettacolo meno recente de Robert Lepage, Elseneur.

Site seeing zoom

Site seeing zoom propone un'esplorazione del funzionamento della memoria nell'era di Internet. Trae ispirazione, collocandole nel quadro della contemporaneità, dalle tecniche visive della memorizzazione descritte da Frances Yates nella sua opera fondamentale sull'Arte della memoria. Al centro dello spettacolo è posto un dispositivo raffigurante un palazzo della memoria digitale, formato dall'intersezione a croce di schermi traslucidi. Un proscenio, su cui compie dell'evoluzioni un attore, è collocato lungo gli schermi, che offrono altrettante superfici d'inscrizione alle proiezioni di immagini che restituiscono i processi mentali di quattro personaggi. A ogni personaggio corrisponde una base di dati, composta da immagini fisse, da video e da oggetti in 3D. La navigazione nello spazio mentale dei personaggi costituisce la trama narrativa dello spettacolo. Il dispositivo sceno-tecnico fornisce una scena-spazio - la Raumbünhe cara a Kiesler - intorno alla quale lo spettatore può circolare. L'intersezione a croce degli schermi serve da supporto a processi plastici in incessante ricomposizione. I movimenti laterali o verticali dell'immagine, i contrasti tra la luminosità dell'immagine e delle specie di black out, gli zoom in avanti o all'indietro, che postulano differenti scale di percezione, allontanando o avvicinando gli spettatori, permettono delle riconfigurazioni simultanee dello spazio. In questo dispositivo lo spettatore si muove intorno alla scena. Ma egli è mosso, almeno in pari misura, dalle immagini, che, variandone il suo punto di vista, ne modificano la posizione. Nello spirito dei realizzatori, il dispositivo è ugualmente la concretizzazione di un'operazione di spostamento: un ready-made di Internet – colto nello stesso tempo come una rete di comunicazione non-lineare e un modello di funzionamento della memoria umana - che lo fa passare dalla seconda alla terza dimensione.

Elseneur di Robert Lepage

La recitazione dell'attore in Elsinore, uno spettacolo ispirato all' Amleto, in cui Robert Lepage interpretava i personaggi della tragedia di Shakespeare, si sviluppava in una variazione quasi continua della distanza scena-sala.

Robert Lepage sviluppava una serie di personaggi al centro di un dispositivo tecnico complesso, che creava altrettante interfacce alla sua recitazione: video-sorveglianza, telecamere a infrarossi, amplificazione e manipolazione della voce…Le proiezione del corpo dell'attore, l'amplificazione della sua voce, agivano allora come delle maschere visive e acustiche, che avvicinavano o allontanavano la sala e la scena. In seguito a questa esperienza egli osserverà che "i mezzi tecnici utilizzati rendevano il contatto con il pubblico più intimo".

La forza del percorso artistico di Lepage sta nell'avanzare nella determinazione di notevole groviglio - intrico fra le leggi drammatiche e le leggi visive, fra la fluidità dell'azione e l'architettura della percezione dell'azione stessa. L'uomo vitruviano disegnato da Leonardo da Vinci, proiettato su di un pannello mobile oscillante all'inizio della rappresentazione di Elseneur, introduceva lo spettatore in un universo in cui la tecnologia è contemporaneamente un compagno dell'attore, che contribuisce a rilanciare continuamente l'azione, ed un'architettura della percezione, che immerge e fa navigare lo spettatore nel labirinto del castello di Elseneur.

Verso un teatro delle interfacce?

Computer as theatre. Il computer come teatro. Si tratta del titolo di un curioso volume di Brenda Laurel, che tenta di dimostrare come il teatro permetta di misurare la complessità delle relazioni fra l'uomo e la macchina. L'autrice - nel corso di una riflessione che accosta Aristotele a Atari - inserisce il teatro al centro della problematica delle interfacce: "i computer sono un teatro. Le tecnologie interattive, proprio come il teatro, offrono una piattaforma di rappresentazione di realtà coerenti, i cui agenti effettuano delle azioni a tenore cognitivo, emozionale e produttivo (…). In duemila anni, si sono sviluppate e messe pratica delle teorie teatrali che hanno degli stretti rapporti di parentela con la concezione delle interfaccia uomo-macchina, o, per essere più precisi, con la creazione di realtà artificiali nelle quali si cercano di sviluppare gli aspetti cognitivi, emozionali ed estetici dell'azione". Se l'opera di Brenda Laurel è un invito ai realizzatori di videogiochi a strutturare i loro prodotti come una rappresentazione teatrale, essa provoca indirettamente la questione di sapere se le interfacce potrebbero trovarsi al cuore del teatro.

Di fatto l'interfaccia si afferma sempre più come il centro propulsivo di nuovi processi di composizione a teatro. Nelle nuove pratiche sceniche il computer si trova sempre più al centro della rappresentazione, dando corpo ad una "scena intelligente": una scena generata e controllata dal computer, che viene assunto a mediatore di tutti i parametri che concorrono allo svolgimento della rappresentazione. La nozione di scena intelligente è indissociabile da uno spostamento del lavoro del regista verso la programmazione e l'ingegneria informatica. Egli sarà sempre più chiamato a definire le procedure di un sistema, facendo interagire testo, attori, suono, immagini e gesti. Un dispositivo destinato a interfacciare molteplici realtà e media, che si ritrovano così al cuore della rappresentazione, di cui il regista controlla il ritmo e le forme.

Vediamo profilarsi due differenti approcci principali nell'utilizzazione delle interfacce sulla scena teatrale.

Nel primo tipo di interfacce, il dispositivo materiale e il software serve da mediatore fra il computer e delle unità periferiche (camere, strumenti tradizionali e virtuali…). Ci si orienta allora verso la costituzione di vere e proprie regie digitali, che combinano molteplici fonti sonori e visive: immagini video in presa diretta, elaborazione digitale dell'immagine in tempo reale, immagine prese su Internet, immagini d'archivio, voci off preregistrate, elementi musicali prodotti e trasformati in diretta…Questa regia digitale può essere controllata da dei tecnici, o più raramente dagli interpreti, il che comporta necessariamente che gli interpreti integrino ancor più nella recitazione le loro interazioni con le interfacce.

Il secondo tipo di ricerca sulle interfacce, più frequente in ambito coreografico che in ambito teatrale, è incentrato sulla creazione di oggetti o di esseri digitali interattivi a partire dalla captazione di movimenti o di emozioni degli interpreti. L'interfaccia si pone allora fra due sistemi di natura diversa, fra i quali il computer svolge delle operazioni di traduzione. Le interazioni fra il reale e il virtuale determinano allora lo svolgimento della rappresentazione e la costruzione dell'azione scenica. Esse aprono la strada ad un teatro interattivo.

Una delle ricerche più riuscite in questa direzione è quella di Jean-Lambert Wild nel suo spettacolo Orgia. Il motore dello spettacolo è costituito dal sistema Daedalus, che genera degli esseri artificiali dal comportamento aleatorio, visualizzati da organismi dei fondali marini, chiamati Posydones, suddivisi in due specie, gli Apharias e gli Hyssard. Gli attori sono muniti di sensori, che registrano - a partire dal ritmo cardiaco, dalla respirazione, dalla conduttività della pelle e dalla variazione di temperatura - i loro livelli di stress e di emozione. Attraverso i sensori, il dispositivo materiale e il software, le emozioni degli attori influiscono sul comportamento dei Posydones, che, per un'illusione ottica si muovono nello stesso spazio degli attori. Orgia rappresenta uno dei rari tentativi teatrali di utilizzazione di nuove tecnologie che prendano come punto di partenza l'interprete.

L'interfaccia apre un multiforme campo di sperimentazioni. È chiamata a fare teatro, se conduce nello stesso tempo all'affermazione di nuove economie della rappresentazione. Ripensare, in funzione di dispositivi singoli, gli elementi della teatralità, e i rapporti fra lo spettatore e la scena, è il compito che attende gli artisti che si confrontano alle nuove tecnologie.

BIBLIOGRAFIA

D. BABLET, Svoboda, Paris Cité 1978.

R. BARTHES, Essais critiques, Paris Seuil 1964.

F. BAUCHARD, Aux frontières du théâtre, in "ec/arts" n°2 2001.

F. BAUCHARD, Vers une nouvelle scène : le cas d’Elseneur, in "Du Théâtre" 1997.

C. BERET (éd), Friedrich Kiesler artiste-architecte, Paris Centre Georges Pompidou 1996.

M. CORVIN, Poliéri Une passion visionnaire, Paris Adam Biro 1999.

HONZL, La mobilité du signe théâtral, Travail Théâtral 1970.

B. LAUREL, Computer as theatre, Reading Ma. Addison Welsey 1993.

B. LAUREL (éd.), The art of Human-Computer Interface Design, Reading Ma. Addison Wesley 1994.

B. PICON-VALLIN (éd), Les écrans sur la scène, Lausanne L’Age d’Homme 1998.

J. POLIERI, Scénographie/sémiographie, Paris Denoël/Gonthier 1971.

J. POLIERI , Scénographie, Théâtre, Cinéma, Télévision, Paris Jean Michel Place 1990.

U. DELBERT, Towards a new theatre, the lectures of Robert Edmond Jone,s Limelight Editions, 1992

E. SADIN, thé@tre > fast forward, in « ec/arts » n°1 2000.

E. SADIN, Pratiques poétiques complexes&nouvelles technologies : la création d’une agence d’écritureS, in « Ec/arts » n°2 2001.

Questo testo è nato da numerose conferenze sul teatro e le nuove tecnologie, svoltesi a Présence Capitale, al Théâtre de Compiègne (congresso arte/tecnologia) e alla Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Una piattaforma di lavoro su teatro e nuove tecnologie

Presentazione del progetto CRÉATION NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES

di Emanuele Quinz

CRÉATION NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES è un programma di ricerca, che include una serie di incontri professionali e una manifestazione internazionale sul tema «Teatro e nuove tecnologie».

Il progetto nasce dalla collaborazione tra le due strutture parigine DEDALE e ANOMOS, da anni impegnate nella ricerca e nella diffusione della cultura digitale.

ANOMOS, dopo aver promosso diversi progetti legati alle applicazioni delle tecnologie alla danza (tra cui i convegni internazionali Danza e Nuove Tecnologie, Bolzano 1999, New Interfaces for Dance, Parigi ISEA 2000 e le pubblicazioni La scena digitale. Nuovi Media per la danza, Venezia Marsilio 2001 ; Digital Performance, Parigi anomos 2002 ; Interfaces, Parigi anomos 2003), ha consolidato il suo rapporto con il mondo professionale e accademico, stabilendo una serie di convenzioni con il Ministero della Cultura, il Dipartimento di Danza dell’Università Parigi VIII e il Centre National de la Danse, fondando MEDIADANSE LAB, un laboratorio di ricerca e sperimentazione sulle tecnologie digitali applicate alla danza.

Nella prospettiva di un ampliamento del campo di investigazione al teatro, già tentato in parte con la pubblicazione di Digital Performance, anomos si é associata a DEDALE, struttura di produzione e di diffusione, per costituire una piattaforma di riflessione e di sperimentazione sulle pratiche creative contemporanee e i nuovi media.

In particolare, il progetto CRÉATION NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES ÉCRITURES SCÉNIQUES intende rispondere direttamente alle domande di un pubblico specializzato e non, rispetto agli apporti delle tecnologie digitali nell’ambito della creazione teatrale, della ricezione, della scenografia e soprattutto della drammaturgia.

Uno degli obiettivi principali del progetto è di creare una dinamica di scambio tra i diversi soggetti implicati: artisti, ricercatori, istituzioni, pubblico.

La prima tappa del progetto è costituita da un lavoro di ricerca storica e teorica, che ha la funzione di disegnare la mappa delle ricerche teatrali attuali e passate che utilizzano le tecnologie informatiche.

In un secondo momento, a partire da settembre 2003, saranno organizzati 5 seminari, a cui parteciperà un gruppo di ricercatori e artisti internazionali con lo scopo di esplorare e illustrare alcuni temi fondamentali:

IL TEATRO NELLA SFERA DEL DIGITALE;

LA SCENA DELLE INTERFACCE;

LA QUESTIONE DELL’ATTORE: VIRTUALITÀ, INTELLIGENZA ARTIFICIALE;

TESTO, SCRITTURA, DRAMMATURGIA;

LA QUESTIONE ISTITUZIONALE: DISTRIBUZIONE, PRODUZIONE.

I seminari saranno seguiti da altrettanti incontri pubblici, che avranno luogo al Centre Pompidou e allo Studio della Comédie Française a Parigi.

La terza tappa del progetto si costruisce intorno ad una manifestazione, che avrà luogo nel 2004, e che comprenderà un convegno internazionale e una serie di produzioni teatrali.

Si tratta di un progetto ambizioso, che cerca di rispondere a diversi obiettivi: da un lato, costituire un sistema d’informazione e fare un censimento dei centri di ricerca internazionali, delle pubblicazioni e dei progetti artistici sul tema TEATRO E NUOVE TECNOLOGIE, costituire quindi una banca dati e un corpus teorico; dall’altro creare una dinamica d’informazione, di riflessione e di scambio all’interno del settore teatrale per favorire l’applicazione delle tecnologie; sensibilizzare i luoghi di diffusione perché includano nella loro programmazione spettacoli che utilizzano le tecnologie.

Il lavoro di ricerca sarà guidato da due ricercatori, Clarisse Bardiot e Ludovic Fouquet, assistiti dalle associazioni Dédale e anomos e da un comitato di esperti, e si avvarrà di una piattaforma di lavoro e di scambio on-line, che permetterà di assemblare diverse informazioni e di fare partecipare a distanza i ricercatori associati. Una parte dei risultati delle ricerche teoriche sarà pubblicata in un volume della rivista ANOMALIE DIGITAL_ARTS.

Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura francese. Ancora molti dettagli restano da stabilire, e prometto di inviarvi al più presto il programma definitivo.

Allego una breve constatazione, a cura di Clarisse Bardiot e Ludovic Fouquet, coordinatori dell’equipe di ricerca, che abbiamo utilizzato come documento di lavoro per la redazione del progetto. Allego anche un profilo di DEDALE e ANOMOS, per chi non conoscesse le due strutture e le loro attività.

Per ulteriori informazioni, potete comunque contattarmi : equinz@anomos.org

o contattare l’incaricata del progetto Agathe Ottavi: agathe.ottavi@dedale.info

ANNESSI :

CONSTATAZIONE (a cura di Clarisse Bardiot e Ludovic Fouquet, coordinatori dell’equipe di ricerca)

Il teatro ha da sempre cercato di integrare le « nuove tecnologie » del suo tempo: macchine spettacolari del XVII secolo; schermi cinematografici all’inizio degli anni 20 negli spettacoli di Meyerhold o Piscator; utilizzazione dei microfoni, del video e dell’editing audiovisivo in tempo reale nelle produzioni di Lepage, Sellars e del Wooster Group – giusto per citare qualche esempio conosciuto da tutti. Oggi, la scena si é trasformata in un ambiente digitale complesso, erede di concezioni ancestrali ma anche aperto a configurazioni inedite ed impensabili fino a poco tempo fa, con le quali tutti i professionisti del teatro, dagli attori agli scenografi, ai tecnici possono comporre.

Ciò nonostante, le tecnologie digitali suscitano spesso delle reticenze e dei sospetti da parte di molti uomini di teatro, mentre la danza e la musica sono state capaci di integrarle rapidamente nelle pratiche artistiche. Senza dubbio, diverse esperienze teatrali sono state realizzate e diverse compagnie hanno messo le tecnologie al centro delle loro ricerche. Ma troppo spesso rimangono casi isolati e nascosti, confermando la regola di un teatro attaccato, radicato alle sue tradizioni.

Possiamo comunque constatare da parte degli artisti, una forte domanda d’informazione sui modi di utilizzo delle tecnologie e di collaborazione con i tecnici o il personale specializzato nelle tecnologie. In effetti, nel contesto di progetti che uniscono teatro e creazione digitale, emergono delle nuove professioni, spesso grazie all’iniziativa delle stesse compagnie, e queste nuove professioni sono spesso all’origine di nuove formazioni professionali. I processi di produzione e di diffusione subiscono una profonda mutazione: si costituiscono delle équipe pluridisciplinari, che includono mestieri lontani dal teatro (informatici, ingegneri…), lo statuto e le conoscenze richieste all’attore e al regista sono totalmente nuove, i teatri non sono spesso più adatti per questo tipo di rappresentazione, sia a livello dell’equipaggiamento tecnico che delle competenze interne…

È importante anche sottolineare la mancanza di visibilità del teatro all’interno degli eventi dedicati all’arte digitale. Per la maggior parte, si tratta di manifestazioni pluridisciplinari, in cui il teatro è spesso l’unica disciplina dimenticata. Da un anno, abbiamo potuto comunque assistere ad una serie di iniziative puntuali (come il convegno future theatre allo ZKM, nel quadro dell’esposizione Future Cinema), che rimettono il teatro al centro della scena digitale.

Il teatro in quanto spettacolo è anche confrontato al problema della trasmissione e dell’archiviazione. I progetti digitali attuali, devono anche potersi costruire a partire dalla conoscenza delle esperienze passate. Per questo, la ricerca storica e la costituzione di una banca dati diviene un’esigenza imprescindibile.

----------------

DEDALE / ANOMOS

DEDALE é una piattaforma di riflessione e di sperimentazione sulle nuove forme artistiche e i nuovi medi.

Cercando di favorire le relazioni internazionali tra gli specialisti delle nuove tecnologie, gli artisti, gli operatori culturali, le istituzioni, le società di produzione e di ricerca, DEDALE articola le sue attività su diversi assi:

- un centro d’informazione europeo sulle arti digitali;

- l’organizzazione d’azioni di formazione (incontri, workshops) destinati agli artisti e agli operatori culturali;

- la produzione, la sperimentazione e l'accompagnamento di progetti artistici;

Dédale organizza anche il festival d’arti digitali, "Emergences" (nel 2002, durante la biennale Villette Numérique). Festival internazionale consacrato alle nuove forme artistiche e ai nuovi media in Ile-de-France, riunisce e mette in sinergia i diversi attori della regione (centri culturali, università, laboratori di ricerca e società di produzione …).

ANOMOS è un’associazione culturale, nata (a Bolzano nel 1996 e a Parigi nel 1998) dalla collaborazione di un gruppo di ricercatori e di artisti delle più diverse matrici, e ha come obiettivo la ricerca sulle nuove configurazioni del sistema delle arti, in particolare quelle legate all’affacciarsi delle tecnologie digitali, considerando sia lo sviluppo dei linguaggi e dei dispositivi, sia i mutamenti estetici che ne sono alla base o ne derivano. Alla ricerca anomos affianca un’attività di sperimentazione, volta alla produzione e promozione di opere artistiche, che attraverso l’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie informatiche, cercano di definire nuove modalità di percezione e di creazione interdisciplinare.

La sede francese dell’associazione, fondata a Parigi nel 1998, affianca ad un nucleo attivo di direzione artistica un comitato internazionale d’onore che raccoglie alcuni tra i più importanti artisti e teorici dell’arte digitale e presieduto fino al 2000 dal filosofo Pierre Lévy e coordinato da Emanuele Quinz.

Il campo di ricerca di anomos.fr si estende dalle nuove interfacce digitali ai sistemi generativi, alle connessioni interdisciplinari, all’architettura virtuale alla moda e alla riflessione sulle nuove forme di spettacolarità.

La strategia di anomos.fr attribuisce una particolare attenzione alla diffusione, attraverso la serie di incontri a tema FACE AU PRESENT, di serate e performance, ma soprattutto attraverso la pubblicazione trimestrale di ANOMALIE, DIGITAL_ARTS, sottolineando lo stretto legame tra la teoria e la pratica, tra l’estetica, la creazione e lo sviluppo dei linguaggi e delle tecnologie.

Nel corso dell’anno 2001 nasce da una convenzione tra anomos e il Dipartimento di Danza dell’Università Paris 8, MEDIADANSE LAB, primo laboratorio europeo che attiva un programma di ricerca, creazione e formazione sulla danza con il tecnologie digitali. Nel 2003 nasce la sezione MODESIGN, che si occupa di ricerca e consulenza nell’ambito del design e della moda.

Anomos.fr ha realizzato e ha in corso diversi progetti di collaborazione con importanti festival e istituzioni, come il Ministère di l’Educazione Nationale, il Ministère della Culture, il Centre National della Danse, La Villette Citato della Science e di l’Industrie, in Francia ; l’Accademia dei Media di Colonia in Germania ; il MIT Media Lab di Cambridge MA, in Usa ; ISEA International Symposium of Electronic Arts,

CONTATTI

DEDALE

AGATHE OTTAVI – coordinazione del progetto TEATRO

agathe.ottavi@dedale.info

+ 33 (0)1 43 66 09 66

ANOMOS

EMANUELE QUINZ, presidente

equinz@anomos.org

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

E' nato prima il video game o la fiaba?

DG Hamelin.com, spettacolo per ragazzi di Renzo Boldrini e Giacomo Verde

di Anna Maria Monteverdi

L'attore e regista Renzo Boldrini continua le sue collaborazioni con artisti tecnologici per creare spettacoli per ragazzi che diventano subito un evento sia per il pubblico che per chi studia teatro e multimedialità. Di Storie Zip, pièce per attore e mouse (con il Teatro di Piazza d'Occasione www.tpo.it e Davide Venturini al software grafico) vincitore dello Stregagatto 1999 aveva parlato Carlo Infante in Imparare giocando Interattività fra teatro e ipermedia (Bollati Boringhieri 2000) che aveva elogiato di questa storia non ordinaria (ma per ordinateur!) di Cappuccetto rosso, il lupo e i tre porcellini, raccontata con segni tracciati in diretta con Photoshop su schermo e pancia-schermo dell'attore, la fenomenologia del digital storytelling. Tutto l'universo linguistico del multimediale e del web è al servizio della fiaba (la casetta dei porcellini è www.treporcellini.home) senza alterarne il senso, casomai trasferendo quest'ultima in un immaginario contemporaneo fatto di schermi di computer, icone e velocità (zip, appunto). Se il gruppo da lui diretto insieme con Vania Pucci, il Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli, ha fatto propria la tecnica del teleracconto di Giacomo Verde (telecamera che riprende in macro piccoli oggetti e televisione che li trasmette in diretta) con La sirenetta e Boccascena creando (tele)videoscenografie manipolate in diretta dal narratore, Boldrini la rielabora ulteriormente insieme con il bravissimo computer artist Federico Bucalossi nel 2003 per illustrare la narrazione di Fuori onda, tratto da La calza della befana di Emma Perodi, scrittrice toscana di fine Ottocento autrice di novelle per bambini (vedi Fiabe elettroniche, ed.Titivillus).

DgHamelin.com è l'ultimissima creazione del duo Verde-Boldrini che parte dalla fiaba del pifferaio magico raccontata da un solo attore in scena, il quale, in diretta e con un mouse, gestisce i tempi sia della parola che della visione, fatto questo di grande valenza teatrale poiché per la prima volta (se si esclude Storie Mandaliche di Zonegemma ancora in allestimento) in uno spettacolo di digital performance nulla è esterno all'attore che diventa macchina che concerta e dirige registicamente se stessa, di sera in sera secondo modalità sempre diverse.

Lo spettacolo ha avuto una lunga e necessaria gestazione per permettere a Giacomo Verde e Renzo Boldrini di elaborare non tanto una scenografia affascinante e stupefacente, ma definire la corretta dimensione cultural-politica della tecnologia usata, il cui ruolo nello spettacolo è, in primis, quello di elaboratore centrale di metafore: la storia non è collocata in un fantastico scenario senza tempo, ma nel qui e ora del mondo del virtuale.

Nella nuova città digitale di Hamelin i grandi sono resi ciechi dal guadagno, incantati e annegati nel vortice del denaro, i bimbi "svegli" abili col computer sanno però trovare un bug nell'accesso ai portali informatici del perfido architetto che l'ha costruita e li salveranno. Si tratta di riportare i grandi alla ragione, e costruire insieme un nuovo mondo dove regni l'allegra confusione dei giochi e non il suono delle monete. Il narratore -si scoprirà alla fine- è uno di quelli che è stato salvato dai bimbi e per questo ha la missione di raccontare a tutti la storia, per non farla dimenticare, per farla tenere bene in mente, insomma per salvarla in un file!

La trama parte dall'antica città di Hamelin di cui il raccontastorie va ad illustrarne qualità e felicità, e i "ma" che inevitabilmente precedono la storia: i topi penetrano nella città, il pifferaio è disposto a eliminarli conducendoli al suono del magico piffero verso il fiume dove annegheranno; il sindaco non salda il conto e il pifferaio si vendica incantando questa volta i bimbi portandoli verso la montagna, dentro ad una grotta da dove non torneranno più.

La città antica è restituita in scena in maniera davvero originale: la sua immagine sullo schermo scorre, anzi, si srotola come un papiro antico; il raccontastorie ha un mouse-radio che, in modalità drag, gli permette di far "avanzare" o "indietreggiare" nella porzione verticale o orizzontale il quadro che illustra in bianco e nero una città medioevale con gli abitanti in piazza, saltimbanchi e autorità civile e ecclesiastica, isolandone di tanto in tanto i personaggi (grazie al mouse up). Intorno, a mo' di cornice enormi toponi... Lo schermo diventerà in seguito, il desktop del computer centrale della digi-città o del Pc dei bimbi svegli. Così la storia va avanti riquadro per riquadro (o "videata per videata") e "step by step" con il clic del mouse.

La tela disegnata dei narratori di tutte le tradizioni popolari (ma anche i grandi cicli di affreschi) diventa in questo caso, schermo che assorbe la materia luce di cui sono fatte le immagini assolvendo però quella medesima funzione di un "visibile parlare" immediato e iconico. Il racconto teatral-tecnologico è come una pittura antica: così come nel Duecento si usavano schemi di rappresentazioni, raffigurazioni emblematiche e immagini simboliche, lo spettacolo usa come riferimento linguistico, l'universo world wide web, il linguaggio html e il gergo (e talvolta lo slang) del "medialismo": icone (buste da lettera e-mail) button, barre, webcam, cookie, pop up, perché "C'e modem e modem, ma bando alle chat".

Nella nuova città digitale di Hamelin costruita dal Dg architetto dove ai bimbi è proibito l'accesso, tutto funziona attraverso dati, flusso ininterrotto di dati, i grattacieli sono come altissimi bar code. Gli scambi, le transazioni, tutto avviene attraverso codici computerizzati, l'immagine della futuribile città di Hamelin sembra quella descritta da William Gibson in Burning chrome (La notte che bruciammo Chrome) o il cyberspazio in Neuromancer ("Una rappresentazione grafica di dati ottenuti dalle memorie di ogni computer nel sistema umano"). Richiamo evidentemente non incidentale poiché il movimento della science fiction americana degli anni Ottanta che immaginava un mondo dominato da una tecnologia come compiuta seconda natura dell'uomo, in uno scenario di degrado sociale in cui la padronanza del computer era l'unico strumento di lotta e di sopravvivenza per le classi inferiori, è stato di fatto un fenomeno che ha decisamente scavalcato i limiti del genere per imporsi come marchio comportamentale di un movimento mondiale autonomo di idee e di pratiche sociali reali legate alla rete (non è un caso che il sito Isole nella rete, lo storico network indipendente che ha riunito i primi media attivisti, si sia ispirato nel nome al romanzo omonimo di Bruce Sterling, scrittore e principale teorico del cyberpunk).

In questo universo digitale dalla perfetta funzionalità e razionalità tecnico-produttiva simbolo dei poteri ma anche dei pericoli di una tecnocrazia incontrollata, i personaggi sono come appaiono dal desktop del loro computer, gli hacker-bimbi sono i buoni che salveranno la città dalle ire delle Dg architetto, il quale poiché la storia si ripete, non essendo stato pagato per i servizi resi alla città rinchiuderà stavolta gli adulti nella grotta-cassaforte la cui apertura è ovviamente legata a un codice d'accesso, a una key word. L'architetto folle che ha costruito queste cattedrali digitali dove l'unica legge è quella dell'arricchimento, viene stanato dai topi digitali e dai bimbi (ribaltando così la storia originaria!!!) i quali, alla ricerca del conforto familiare e del contatto reale coi genitori, attraverso prove, tranelli, labirinti e rischi degni della più classica delle fiabe, ma anche del più classico video game, arriveranno a conquistare il tesoro umano contenuto dentro la cassaforte. Di grande intensità sia l'atmosfera visiva che quella sonora: tutte le belle animazioni fatte in Flash MX sono opera di Lucia Paolini e Francesco Menconi, studenti dell'Accademia di belle Arti di Carrara, con un "cammeo" di Claudio Molinari, un "maestro" dell'animazione 3D. Menconi ha creato in animazione il paesaggio urbano fatto di stringhe di informazioni che scorrono sotto una "musica liquida" generata al computer dal bravissimo sound designer Mauro Lupone: quel suono è il rumore dei soldi invisibili, il passaggio dei bit neuronici, delle autostrade informatiche.

Boldrini passa con grande disinvoltura, abilità e simpatia da narratore ad architetto a sindaco a bimbo sveglio grazie alle diverse maschere digitali volute da Verde, che in questo caso si chiamano delay, webcam, cercando sempre dialogo autentico e sonore risposte dal pubblico, mostrando come si possano ri-creare storie vecchie come il mondo persino con un p.c., ma anche come con la stessa facilità si possa ribaltare quel mondo che ha senz'altro, da qualche parte nello schermo di protezione, un invisibile bug. Per far pratica, lo spettacolo invita tutti i piccoli e grandi spettatori a giocare insieme e "interagire" attraverso la rete, perché the game is not over, lo spettacolo continua su altri schermi, quelli del computer di casa su www.dghamelin.org.

Questo spettacolo è davvero una bella occasione per affermare, attraverso la metafora del gioco, il tema dell'attivismo tecnologico che tutti noi, non più bambini, abbiamo colto: la distruzione di una società disumana e relativi valori, questo la fiaba moderna insegna, non passa attraverso la distruzione della tecnologia ma al contrario da un cosciente riappropriarsi collettivo del sapere (e di un immaginario) tecnico-scientifico per la costruzione comunitaria di un nuovo modello di città.

Anzi di civitas.

Per vedere il video clicca qui (Windows Media Player, 237 KB).

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

AHA: ACTIVISM-HACKING-ARTIVISM

Un progetto di arte transmediale e comunitaria

di Tatiana Bazzichelli

http://www.strano.net/bazzichelli

La sfida maggiore dell’attuale società "interconnessa" sembra essere la completa fusione del sistema dei media e delle tecnologie digitali con la realtà politica, economica e sociale. Ciò che appare oggi in un medium, per esempio una cosiddetta opera di ".net art", potrebbe domani svilupparsi in una pratica televisiva, in un seminario collettivo, in una mostra d’arte, ecc.

Appare sempre più riduttivo cercare di definire un’opera d’arte partendo dal suo "supporto", come un tempo si era soliti fare per la scultura, la pittura, la video-arte stessa.

L’analisi andrebbe spostata dal mezzo al messaggio, dalle definizioni e dai "nomi" alle pratiche.

La .net art di cui tanto si parla, e che ancora – per fortuna - risulta difficile definire in maniera univoca, per sua intrinseca caratteristica va aldilà dell’appartenenza a un mezzo "fisico" e si esprime attraverso pratiche che non vivono unicamente nella Rete.

Se si pensa alle pratiche che la cosiddetta "net art" innesca, appare chiaro il suo carattere transmediale. Queste, vanno a toccare trasversalmente diversi media e diversi settori della nostra esistenza (la società, l’economia, la politica, il sistema mass-mediatico, la nostra vita quotidiana).

Basta pensare alle opere degli artisti più "in voga" attualmente a livello internazionale, come Etoy, Rtmark, 01.org, Critical Art Ensemble, per rendersene conto.

Al concetto di transmedialità ben si affianca quello di fare comunità.

E’ possibile utilizzare la Rete, integrandola con gli altri media, per produrre azioni e re-azioni, per dare vita a comunità che non esistano unicamente nel mondo dei bit, ma che siano strettamente collegate a dinamiche di vita "reale", sociale, politica.

Ne sono un esempio le opere portate avanti, sin dagli anni ’80, da artisti e attivisti italiani come Tommaso Tozzi, Giacomo Verde, Massimo Contrasto, il collettivo Strano Network e che oggi si esprimono negli Hackmeeting, nella battaglia per il free software e i cyber-rights.

La necessità di creare network, di dare vita a reti di relazioni sociali a partire da pratiche in rete, ma che in Rete non si esauriscono, è oggi decisamente facilitata dallo sviluppo capillare della tecnologia (purtroppo diffusa a questi livelli unicamente nel mondo occidentale), dalla crescente facilità di accesso ai diversi media, dal progressivo affermarsi della banda larga.

In questo senso, un’opera di .net art dovrebbe essere realmente capace di "fare network" (.net), di creare comunità, a partire dalla messa in critica dei meccanismi della società dell’informazione globale.

Non quindi un’arte che crei duplicati di opere già esistenti, ma un’arte che punti a interferire con i meccanismi di produzione della cultura e dell’informazione, agendo a livello allargato non in un unico medium (la Rete), ma diventando essa stessa medium (rete) fra diverse collettività e diversi medium.

Il progetto AHA: Activism-Hacking-Artivism, nasce da queste riflessioni, con l’obiettivo di essere un’opera realmente transmediale e comunitaria.

AHA come mostra-evento collettiva

L’esperienza AHA: Activism-Hacking-Artivism, making art doing multimedia, nasce nel febbraio 2002 presso il Museo Laboratorio d’Arte Contemporanea di Roma, attraverso una mostra-evento sul media attivismo. Per info: http://www.luxflux.net/museolab/mostre/aha.htm