L'editoriale di ateatro 101

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and1

Il codice Grotowski

Appunti sulla bibliografia grotowskiana

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and10

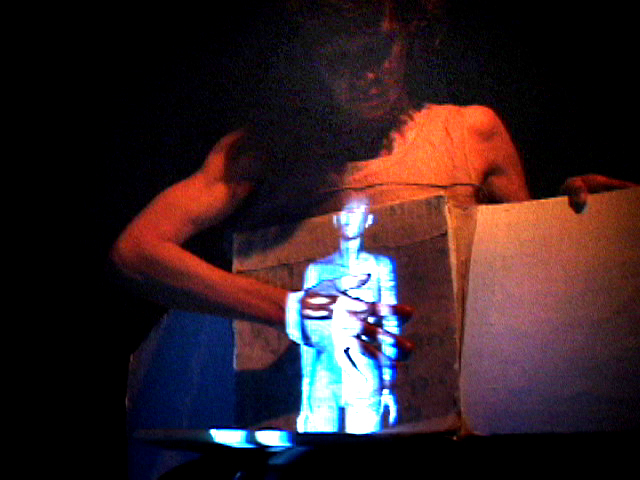

Nuovi media, nuovo teatro?

Le definizioni, la mutazione, gli schermi

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and12

I switch on

Play di Beckett in Virtual Reality

di Lance Gharavi (traduzione di Anna Maria Monteverdi)

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and13

Il teatro di marionette catalano

Una intervista con Carles Canellas

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and14

Le recensioni di ateatro: Ur-Hamlet, drammaturgia e regia di Eugenio Barba

L'utopia teatrale multiculturale dell'Odin Teatret

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and16

A cosa servono tutti questi organizzatori?

L'intervento per il convegno Management culturale e formazione

di Mimma Gallina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and20

Santarcangelo 2006 tra continuità e innovazione

Catherine Diverrès, Forced Entertainment, MK, Roberto Castello, Rodrigo García

di Giorgia Sinicorni

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and31

Le recensioni di ateatro: The Secret Room di Renato Cuocolo con Roberta Bosetti

Invito a cena con segreto

di Andrea Balzola

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and50

Le recensioni di ateatro: Faccia di fuoco di Marius Von Mayenburg

Regia di Oskaras Koršunovas

di Stefania Bevilacqua

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and63

Il nuovo cda del Piccolo Teatro da Rosa a Risè

Gli enti locali lavorano alle nomine

di redazioni ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and81

Hystrio 3 - 2006

Il sommario e i vincitori del Premio

di Hystrio

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and82

Cascina: bando per residenze di nuovo teatro

La Città del Teatro lancia Contact

di Città del Teatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and83

Altofragile: un percorso formativo con i Motus

Per la realizzazione di un lungometraggio

di Motus

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and84

Premio "Dante Cappelletti" per le arti sceniche

Il bando

di Tuttoteatro.com

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and85

La mente da sola: un mosaico di lettere per giovani attori

Il saggio finale del Scuola di perfezionamento per attori del Centro Teatrale Santacristina diretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto

di Centro Teatrale Santa Cristina

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and86

I Premi della Critica teatrale 2006

La consegna al Teatro Argentina il 21 settembre

di ANCT

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and87

Tre stabili per una compagnia

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, il Teatro di Roma e la Fondazione Teatro Due di Parma uniscono le forze

di Ufficio Stampa TeatroStabile Torino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and88

I vincitori dei Premi Olimpici al Quirinale

Giorgio Napolitano riceve il teatro italiano

di Ufficio Stampa ETI

19/09/2006

La carica del 101 (e Il codice Grotowski)

L'editoriale di ateatro 101

di Redazione ateatro

Beh, ce l’abbiamo fatta, 101 è online!

Ed è bello grasso. E pieno di parole (oltre che di immagini...). Ma con le parole non è così facile. Per esempio, cominciamo dallo strepitoso elenco compilato - per il suo nuovo exploit teorico & critico - da Anna Maria Monteverdi vagabondando tra libri e siti:

Virtual (Reality) Theatre (o VT o VTheatre o VR performance), Digital Puppet Theatre, Virtual Puppetry, Interactive Theatre, Augmented Reality Theatre, Artificial Theatre, Enhanced Theatre, Expanded Performance, Cyborg Performance, Cyber Performance, Mobile Performance, Digital Performance, Computer Theatre, Mixed Reality Stage, Real Time Performance, Instant Digital Theatre, Live Online Performance, Net Drama, E-Theatre, Internet Theatre, Net Theatre, Chat Performance, Id Theatre, Webcam teatro, Hacker teatro, Web Streaming Performance, Web-based Drama, Digital Story Telling, Telematic Performance, Performance in Remote Connection, Networked Theatre, (Computer) Mediated Theatre, Intermediated Performance, Hyperdrama, Interactive Generative Stage, Multimedia Interactive Performance, Intelligent Stage, Activation Space, Multidisciplinary Media Performance, Trans-media Performance, Electronic Theatre, Live Cinema, Interfaced Theatre, Image-based Theatre, Synesthetic Theatre, Crossmedial Performance, Fractal Theatre, Machinic Performance, Recombinant Theatre, Chromakee Performance, Mocap Performance...

Insomma, se pensiamo al rapporto del teatro con le nuove tecnologie, ci si perde in un autentico labirinto: ma la prode amm ha trovato la bussola, o il filo d’Arianna, per trovare una via d’uscita.

Poi, le parole di Jerzy Grotowski, Che cosa ha voluto dire veramente - non a noi, né ai nostri figli, forse ai nostri nipoti - il padre del nuovo teatro? Un plotone di filologi ha trovato in “Gurutowski” la sfida finale, con risultati sorprendenti - e a volte divergenti e confliggenti... Se volete provarci anche voi, a capire Grotowski, Oliviero Ponte di Pino prova a delimitare il terreno (e come suo solito fa ancora più confusione...).

Ma non è tutto: in questo 101, si parla anche di Beckett virtuale e marionette catalane, di un Amleto voodoo e dell’utilità degli organizzatori, eccetera eccetera... Insomma, alla carica!!!

Nel frattempo siamo già al lavoro su 102. Abbiamo in cantiere uno “speciale Milano” (perché in città sta cambiando tutto perché nulla cambi), e pensiamo a un incontro pubblico a fine ottobre sulla situazione cittadina (insomma, se avete qualcosa da dire sulla situazione cittadina, parlate ora o tacete per sempre).

E poi, udite udite, stiamo per lanciare le Buone Pratiche 3, a Napoli, all’inizio di novembre. Dao che ce la facciamo! Ma abbiamo bisogno di idee, di sostegno, di affetto.

ps se però il geniale e impenetrabile Grotowski lo volete semplice semplice,

c'è sempre (dal forum) il vergognoso

G. a rime baciate

fu grotowski il gran polacco

che il teatro ha messo in scacco

stanislavskij e poi artaud,

terzo rivoluzionò

con il training ed il corpo

mandò in scena senza un orpo

od orpello ma sol quello

che s'incarna nel duello

tra l'attore e 'l spettatore

che s'affrontano col cuore

barba eugenio l'ha scoperto

ma d'allievi questo è certo

ne ha trovati dei milioni

di cui certi son coglioni

materialista mistico

lo definisce 'sto distico

dell'estasi le tecniche

e del canto le ritmiche

non avevan più segreti

con gran rabbia poi dei preti

cardinale lo stroncò

e il buon schechner lo spiegò

era povero il suo look

che piaceva tanto a brook

ma il successo non bastava

perché verità cercava

con la gnosi ed il vudù

ha raccolto una tribù

che esplorava riti arcani

dal sipario ben lontani

lui è stato un gran maestro

che però vantava l'estro

di confondere le tracce

per vedere poi le faccie

di chi crede di sapere

che il teatro è da vedere

infin l'accolse pontedera

della scena la frontiera

ora chi se l'è incontrato

assai spesso ha dedicato

un librino od un libretto

per spiegare ch'è perfetto

chi tanto il teatro l'ama

che poi, deh!, se n'allontana

Il codice Grotowski

Appunti sulla bibliografia grotowskiana

di Oliviero Ponte di Pino

“I collegamenti possono essere invisibili, ma ci sono sempre, sepolti appena sotto la superficie.”

Dan Brown, Il codice da Vinci

La bibliografia grotowskiana in Italia, dopo una lunga quiete e qualche anticipazione negli anni scorsi, ha finalmente iniziato ad ampliarsi, con diversi testi di e su Grotowski di notevole interesse.

Jerzy Grotowski, Holiday [Święto] e Teatro delle Fonti preceduti da Sulla genesi di “Apocalypsis”, a cura di Carla Pollastrelli, La casa Usher, Firenze, 2006.

Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio, a cura di Janusz Degler e Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Marina Fabbri e Renata Molinari, Titivillus, Corazzano, 2005 (da ora in poi UT).

Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969, testi e materiali di Jerzy Grotowski, Ludwik Flaszen, Eugenio Barba a cura di Ludwik Flaszen e Carla Pollastrelli, con la collaborazione di Renata Molinari, Fondazione Pontedera Teatro-Comune di Pontedera, 2001.

Antonio Attisani, Un teatro apocrifo. Il potenziale dell’arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Medusa, Milano, 2006 (da ora in poi TA).

Renata M. Molinari, Diario dal Teatro delle Fonti. Polonia 1980, La casa Usher, Firenze, 2006.

Annamaria Cascetta, Apocalypis cum figuris, in La prova del Nove. Scritture per la scena e temi epocali nel secondo Novecento, a cura di Annamaria Cascetta e Laura Peja, Vita e Pensiero, Milano, 2005; sullo spettacolo la Cascetta ritorna anche con La passione e la “quête”. “Christus patiens” e “Christus resurgens”, in Drammaturgie della “quête”. Convegno di studi in ricordo di Umberto Artioli (1939-2004). Padova, 24-25 maggio 2005, a cura di Elena Randi e Cristina Grazioli, Esedra editrice, Padova, 2006.

A questi titoli va aggiunta la riedizione di un testo imprescindibile (e di struggente bellezza), pubblicato originariamente nel 1998:

Eugenio Barba, La terra di cenere e diamanti. Il mio apprendistato in Polonia seguito da 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barba. Nuova edizione arricchita da materiali inediti, Ubulibri, Milano, 2004.

Senza dimenticare, tra gli altri:

Zbignew Osiński, Grotowski e la gnosi, con una nota di Franco Ruffini, in “Teatro e Storia”, 25, Anno XVIII, 2004, 293-326;

Intorno a Grotowski, numero speciale di “Culture Teatrali”, Studi, interventi e scritture sullo spettacolo, a cura di Marco De Marinis, n. 9, autunno 2003;

Gabriele Vacis, Awareness. Dieci giorni con Jerzy Grotowski, Holden Maps/Scuola Holden, Rizzoli, Milano, 2002.

Federico Tiezzi, Workcenter di Jerzy Grotowski a Pontedera: Action, maggio 1998, in il Patalogo 21, Ubulibri, Milano, 1998, pp. 243-246.

A questi titoli vanno aggiunti i testi prodotti direttamente dal Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards:

Thomas Richards, Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, con una prefazione di Jerzy Grotowski e il saggio “Dalla compagnia teatrale a L’arte come veicolo”, Ubulibri, Milano 1993.

Finalmente - si diceva - questa bibliografia si arricchisce, perché il regista polacco è stato uno dei grandi protagonisti del teatro moderno, artefice di quella che egli stesso ha definito “Seconda Rivoluzione Teatrale del Novecento”. Nella laudatio per la laurea honoris causa conferitagli nel 1991 dall’Università di Wrocław Janusz Degler ha schematizzato i suoi principali meriti.

1) La formulazione dell’idea del “teatro povero”, originata dalla protesta contro la forma banalizzata del teatro dei grandi allestimenti e il suo stile ricco ed esteriore [...]

2) La scoperta di nuove metodologie di lavoro con l’attore che consentivano non solo il raggiungimento della perfezione nella tecnica attoriale, ma anche, e soprattutto, di svelare la personalità dell’attore [...]

3) La creazione di una propria filosofia teatrale e la conquista, da parte del teatro, di tutti quei diritti che le altre arti (soprattutto la letteratura) avevano ottenuto già da tempo [...]

4) L’aver dato inizio a ricerche parateatrali e l’aver realizzato numerosi programmi ed esperimenti che hanno avuto un significato fondamentale per la formulazione del concetto di “cultura attiva” [...] Riconosceva al teatro funzioni non tanto estetiche, quando conoscitive ed etiche [...]

5) L’ampliamento e, nel contempo, l’approfondimento della comprensione del fenomeno teatro attraverso la ricerca dei suoi legami con il rituale, risalendo alle sue radici culturali [...]

6) Infine, non ci si può esimere dal ricordare che [...] è autore di alcune decine di dissertazioni e articoli nonché del testo programmatico Per un teatro povero, spesso chiamato “la Bibbia del nuovo teatro”.

(Laudatio, in UT, pp. 91-98)

Eugenio Barba focalizza e arricchisce l’elenco:

La riscoperta e la pratica del training, le innovazioni dello spazio scenico, la relazione attore-spettatore, la ristrutturazione drammaturgica del testo, il senso e il valore del teatro.

(La terra di cenere e diamanti, cit., p. 32)

Vale la pena di sottolineare, con Barba, una delle rivoluzioni grotowskiane meno appariscenti:

L’intervento del regista sul testo drammatico non è nuovo nella storia del teatro del nostro secolo [...] Grotowski, però, ha affrontato i classici con la caparbia convinzione che essi contengano un archetipo, una situazione fondamentale della condizione umana. Per renderne consapevole lo spettatore, Grotowski costruiva equivalenti scenici che derivavano in maniera coerente dal testo, ma che ne alteravano la lettera con un estremismo mai visto nella storia del teatro e che a quel tempo era considerato sacrilego. Tale procedimento generava un nuovo avatar del testo, che acquistava, così, la stessa funzione del mito che i tragici greci ad Atene interpretavano con libertà assoluta come una matrice di varianti.

(ivi, p. 39)

Insomma, ce n’è abbastanza per meritarsi un posto di primo piano nella storia del teatro e in generale della cultura, e per diventare il punto di riferimento di generazioni di teatranti. Così, se si tiene conto della sua influenza su artisti come Barba, Brook e Vasil’ev, si capisce come ogni iniziativa volta a divulgare e discutere il pensiero e la pratica di Grotowski debba essere accolta con favore e attenzione.

Finalmente, anche perché nella sua ricchezza e complessità (e nelle sue pieghe oscure) quel percorso continua a presentare spunti di riflessione e nodi irrisolti. Per certi aspetti, Grotowski sembra addirittura diventato oggetto di sorta di una disputa dottrinale, alla ricerca delle radici filosofiche, teologiche, cosmologiche (consapevoli o inconsapevoli) delle sue pratiche: un Grotowski cattolico si contrappone così a un Grotowski gnostico, un Grotowski induista s’intreccia con un Grotowski panteista... E, oltre il sincretismo, rispunta inevitabile, ancora una volta, la caccia a un Grotowski segreto, a un sapere esoterico da decodificare e smascherare.

Dunque ben vengano approfondimenti e discussioni, tenendo presente l’atteggiamento di Antonio Attisani all’inizio del suo studio:

per chi non ha lavorato con lui, Grotowski è un “testo”.

(TA, p. 7)

Jerzy Grotowski.

Neppure io (se mi è concessa una divagazione personale) ho mai “lavorato con Grotowski”. Insomma, per me è sempre stato un testo. L’ho sentito parlare in diverse occasioni, e ho avvertito come molti il suo carisma di Maestro. Dopo aver assistito a una delle ultime repliche di Apocalypsis cum figuris, ho partecipato, nel lontano 1979, a un’iniziativa parateatrale: tuttavia sono rimasto estraneo alle dinamiche innestate in quell’occasione, che anzi avevano suscitato in me una reazione di rigetto. L’avevo raccontato, all’epoca (vedi Un week end con Grotowski, in il Patalogo due, Ubulibri, Milano, 1980, pp. 74-75). Tuttavia - me ne rendo conto oggi con chiarezza - era fin troppo facile scrivere perché non si era grotowskiani.

In quei tempi, era invece molto più difficile scrivere (e forse impossibile pubblicare) perché si era grotowskiani. Per pubblicare il suo Diario dal Teatro delle Fonti Renata Molinari ha atteso per un quarto di secolo. Allo stesso modo la straordinaria rievocazione del suo apprendistato polacco nei primi anni Sessanta da parte di Barba - un incontro fondamentale nella storia del teatro e un racconto pieno di fascino e di spunti illuminanti - è stata pubblicata per la prima volta solo nel 1998.

Però il dialogo tra Grotowski e i teatranti non si è mai interrotto. Chi, a differenza del regista polacco, ha continuato ha frequentare il teatro come artista o come spettatore ha dovuto tener conto delle sue provocazioni e trasgressioni. Lo ha detto molto bene Ludwig Flaszen quando - in occasione della morte - ha sottolineato l’importanza del percorso di Grotowski:

Ognuno vi troverà qualcosa. E lo faranno anche, andando contro le aspirazioni massimaliste di Grotowski di sperimentare l’Essenza, quelli tra noi che non hanno avuto la possibilità di percorrere quella strada in modo naturale, colpevoli, ma senza complessi, di accettare la vita come un sogno e di praticare onestamente il mestiere del teatro, la cui bellezza consiste proprio nell’essere una specie di sogno nel sogno.

(Se ne è andato, in UT, p. 129)

La questione dei testi

Nel trattare “Grotowski come testo” sorge subito un problema, che la stessa Renata Molinari, da sempre partecipe esegeta del verbo grotowskiano, sottolinea nella “nota editoriale” all’importante raccolta di saggi Essere un uomo totale:

Esiste una questione dei testi grotowskiani: traduzione rivista dall’autore, non rivista, autorizzata, versione definitiva, definitiva è quella inglese, italiana... Parole chiave, definizioni, programmi di lavoro, titoli che cercano progressivamente la loro formulazione, il loro nome, infine.

(UT, p. 38)

La questione caratterizza l’intera produzione testuale grotowskiana, a partire dalla “Bibbia del nuovo teatro”:

risulta, praticamente, che esso [Per un teatro povero] non ha un originale: alcuni capitoli vennero scritti in polacco, altri nacquero dalle lezioni tenute da Grotowski a Bruxelles in francese ma che, stenografate dagli studenti belgi in fiammingo, vennero tradotte da questo in inglese. Il miscuglio linguistico è mostrato anche dal titolo franco-inglese Le Performer et le teacher of Performer, redatto da Georges Banu, autorizzato da Grotowski.

(Zbignew Majchrowski, Chi era Jerzy Grotowski?, in UT, p. 291)

Fin dagli inizi l’attenzione dell’autore alle traduzioni è stata maniacale. Nel 1967 si era ventilata la possibilità di pubblicare alcuni testi di Grotowski in inglese. Eugenio Barba (che è tra l’altro un autentico poliglotta) ricorda che

Grotowski cominciò a rielaborare i suoi testi già tradotti, facendo aggiunte e tagli. [...] La maggior perdita di tempo era determinata dalla revisione finale di ogni testo. Grotowski controllava minuziosamente ogni singola parola: benché a quel tempo non parlasse inglese, si ostinava a voler mantenere certe costruzioni di frasi alla francese (lingua nella quale ora riusciva a leggere e ad esprimersi) anche se in inglese acquistavano altri significati o diventavano semplicemente senza senso. Judy [la moglie di Barba, inglese, n.d.r.], che era incinta, era irritata ed esausta, ma altrettanto ostinata nel difendere la sintassi e il buon senso della sua lingua. Io cercavo di mediare. Conoscevo la spregiudicatezza linguistica di Grotowski e la sua maniacale puntigliosità nelle traduzioni, ma ero anche consapevole di come una prosa inglese sgradevole e forzata potesse sminuire il valore del libro. Questa, che a dirla sembra una pacifica ovvietà, nella pratica era una lotta. Potevamo perdere una sera intera per decidere come tradurre una frase.

(La terra di cenere e diamanti, cit., p. 93)

Malgrado gli sforzi pedagogici di Barba - che ama ricordare un sorprendente giovane Grotowski con “senso dell’humour e una spiccata propensione alla boutade e ai giochi di parola” (La terra di cenere e diamanti, cit., p. 25) - questo atteggiamento non è cambiato nel corso degli anni. Così molti testi esistono in versioni diverse nelle varie lingue da lui frequentate - se non davvero conosciute - con soluzioni spesso inventive.

Non è solo la scelta del plurilinguismo da parte di chi, tenendo conferenze e lezioni in vari paesi, si confronta con diversi ambiti linguistici. Di chi, oltretutto cerca nelle diverse lingue la tonalità più adatta a restituire la pienezza di un significato che altri termini, in altre lingue, sembrano cogliere con minor precisione. Bisogna anche ricordare che “pochissime di queste cose sono state scritte da Grotowski” (TA, p. 19): i suoi testi sono spesso trascrizioni di conferenze, lezioni e interventi orali. A volte si pone addirittura un problema di diritti (materiali e morali), nel caso di interviste o di trascrizioni di interventi pubblici, conferenze o seminari (vedi UT, p. 143).

Inutile sottolineare quanto l’oralità fosse per Grotowski un elemento vitale. Su questo hanno giustamente insistito tra gli altri Stanislaw Rosiek e Richard Schechner:

Molti maestri, da Buddha e Socrate a Gesù e i maestri sufi, hanno vissuto nella tradizione orale, anche se più tardi i loro insegnamenti vennero trascritti.

(Richard Schechner, Exoduction, citato in UT, p. 269)

Un ulteriore ordine di problemi è determinato dalla situazione in cui Grotowski si è trovato a operare nel corso della sua carriera. All’inizio, in Polonia, il Teatr Laboratorium dovette muoversi con grande astuzia per sopravvivere agli attacchi e alle censure del regime comunista e all’ostilità della Chiesa cattolica. Una delle più celebri “maschere verbali” utilizzate da Grotowski, quella di “rituale laico”, al di là del suo effettivo significato, sembra fatta apposta per rassicurare entrambi.

Questa cautela difensiva (che all’inizio poteva mimetizzarsi con lo humour e l’amore per i giochi di parole, ma che via via con il peggiorare della situazione assunse tonalità sempre più drammatiche) era un habitus mentale ben radicato. Quando, già in esilio, incontrò il fratello Kazimierz in California, decise addirittura di non rilasciare più interviste, per non rischiare di danneggiarlo (vedi UT, pp. 81-82).

La lingua che Grotowski utilizzò nei suoi testi in parte aveva un carattere esoterico, attento ai tratti fondamentali della sua filosofia, in parte, invece, era cifrata perché teneva conto delle prevedibili perplessità del mecenate statale. I risultati di questa prudenza non furono sempre felici: a volte non si capiva che cosa avesse omesso per irrilevanza e cosa, invece, per esigenze di cospirazione.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 151)

Quando la stessa Dziewulska parla di “progressivo occultamento dell’oggetto di ricerca del Laboratorio”, utilizza il termine utajnień, “con cui in Polonia si indicava l’occultamento di prove o documenti sotto il regime comunista” (UT, p. 150, nota 2).

In seguito, quando si trattò di ottenere l’appoggio di mecenati e istituzioni universitarie americane, frasi e termini dovevano essere perfettamente calibrati. In Italia (dove è stato sostenuto prima soprattutto dal Crt, diretto da un intellettuale cattolico “ortodosso”; e poi a Pontedera, nella “rossa” Toscana) non ci sono stati problemi del genere, anche se va registrato un curioso incidente, come testimonia in una lettera dello stesso Grotowski a Eugenio Barba, datata 7 settembre 1965. Il direttore della Biennale veneziana Vladimiro Dorigo aveva invitato il Teatr Laboratorium e

aveva ottenuto il consenso e persino l’appoggio della parte polacca. E poi, incomprensibilmente, ha cominciato a far marcia indietro, da un giorno all’altro. [...] Quando infine ci siamo messi d’accordo [...] ha cominciato ad allarmare i polacchi manifestando timori che il carattere antireligioso del nostro spettacolo potesse ferire la sensibilità degli italiani. Quando persino questo punto è stato chiarito, ci ha inviato un telegramma dicendo che il viaggio era caro, mentre avevamo stabilito i costi in precedenza. Non ci capisco niente.

(Jerzy Grotowski, in Eugenio Barba, La terra di cenere e diamanti, cit., pp. 146-147)

Un ulteriore livello di difficoltà nasce dall’ambizione stessa del progetto grotowskiano, che si è spinto in territori inesplorati. Trovare nuove parole per nuove esperienze, senza creare equivoci e fraintendimenti, è impresa sempre ardua - anche perché si scontra con categorie interpretative già consolidate e in apparenza pronte all’uso.

Come ha sottolineato Zbignew Osiński, “Grotowski tracciava il cammino”, e ciò comportava il fatto che spesso si servisse di un linguaggio esplicativo creato soltanto in una prospettiva temporale, mentre la lingua delle descrizioni fatte da altri si basava su formule forse sperimentate ma ormai del tutto inadeguate.

(Grzegor Ziółkowski, Introduzione, in UT, pp. 24-25)

Sintomatica la presentazione, da parte dello stesso ideatore, del Teatro delle Fonti a Varsavia nel 1978, a giudicare dal racconto di un testimone:

Davvero non poteva ancora dir loro che cosa fosse il “Teatro delle Fonti”; e non poteva, per ora, perché non esiste per questo ancora una lingua adatta, e una lingua adatta ancora non esiste perché una lingua così, per tutto ciò che è nuovo nelle sue ricerche, lui la trova soltanto quando è già al “dopo”, e non quando di trova “durante”, che è dove si trovava proprio adesso.

(Józef Kelera, Grotowski wielokrotnie, 1999, cit. in UT, p. 201)

Ma non è tutto. Si è già accennato a un aspetto esoterico.

L’esasperante elusività del linguaggio di Grotowski è, nel modo, più evidente, una questione di linguaggio [...] è tra quegli artisti che, deliberatamente o meno, si servono di un linguaggio ufficiale per nascondere piuttosto che rivelare le proprie idee. Mentre la sua predilezione per maschere verbali come “cultura attiva” e “dramma oggettivo” è fin troppo evidente, il suo linguaggio in qualità di personaggio pubblico da un lato e di artista dall’altro sono due cose piuttosto diverse, spesso estranee una all’altra. Grotowski dice soltanto ciò che ritiene debba essere detto in quel dato momento - non solamente per assicurare finanziamenti al suo lavoro, ma cosa più importante, per proteggere un processo creativo ben lontano dal suo completamento e dalla sua articolazione.

(Halina Filipowicz, Dov’è “Gurutowski”?, in UT, pp. 142-143)

La complessità degli scritti di Grotowski - e la sua libertà nell’uso del materiale testuale - si spinge fino all’occultamento (o al mascheramento) delle fonti, con criptocitazioni e libere rielaborazioni di opere altrui. Esemplare, in questo senso, l’inventiva riscrittura dei sermoni di Meister Eckhart che conclude uno dei suoi testi più celebri, Il performer, vivisezionata prima da Ferdinando Taviani (Commento a “Il Performer”, in “Teatro e Storia” 5, III, 2, ottobre 1988) e poi da Antonio Attisani (TA, pp. 66-71).

Riassumendo la “questione dei testi”, qualunque interpretazione degli scritti grotowskiani (e di Grotowski come testo) deve superare numerosi filtri e distorsioni: una autorialità intermittente, l’importanza dell’oralità, l’esistenza di versioni differenti (e in varie lingue), l’insieme di reticenze, opportunismi e astuzie per fronteggiare potenti e mecenati, la costante ricerca di una lingua in grado di descrivere un’esperienza in fieri, una probabile dimensione esoterica con tutte le elusività che ne conseguono, l’occultamento e il mascheramento delle fonti.

Senza dubbio Grotowski provò [...] a creare una nuova lingua in grado di descrivere le zone della realtà che lo interessavano e le possibilità d’azione ivi nascoste. Uno dei problemi più complessi nel cogliere il senso di quello che ha fatto [...] è la valutazione di quanto sia una nuova lingua o di quanto invece sia proprio un codice.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 151)

Non c’è solo la cura con cui Grotowski maneggiava le parole: c’è anche il valore che attribuiva al silenzio. Chi ha partecipato a esperienze parateatrali sa che il silenzio era una delle condizioni richieste, a volte dallo stesso Grotowski:

Da domani non parlerete: non c’è bisogno di raccontarsi le cose, non c’è bisogno di chiamarsi a voce alta, se avete bisogno di qualche cosa, a tavola, per esempio, nei momenti comuni, potete chiederlo: ma non è neppure necessario, lo si può prendere e basta. Non siamo qui per essere gentili gli uni con gli altri. Certo non vogliamo essere brutali, ma non siamo qui per fare un’esperienza di gruppo, per stare in gruppo, stare bene in gruppo. E’ un’esperienza di solitudine; ognuno da solo si confronta con le diverse tecniche.

Neanche i conduttori parleranno molto. Si procederà come nella forma della tradizione, per imitazione.

(Diario, cit., p. 48)

Ulteriore complicazione,

ci sono le parole, i racconti di quanti l’hanno incontrato o hanno incontrato le sue opere: racconti che fanno testo, prima ancora di costruire una cronologia e poi una storia.

(Renata Molinari, Diario del Teatro delle Fonti, p. 11)

Oltretutto Grotowski - anche se il fulcro delle sue ricerche, lungo un percorso articolato e ricco di svolte, è stato sempre preciso e determinato nei suoi obiettivi - non ha mai pensato di costruire un metodo o un sistema:

non ha dato al suo insegnamento una forma durevole. Questo o perché non sapeva farlo, o perché non voleva farlo [...] ha affermato categoricamente: un sistema è un letto procustiano.

(Leszek Kolankiewicz, Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 284)

In definitiva per lui la parola (e soprattutto la parola scritta) è stata costante terreno di guerra e guerriglia:

Grotowski ha sempre lottato con e contro il linguaggio e la parola. Non voleva trasformare una pratica in una dottrina di scrittura.

(TA, p. 34)

O, se si preferisce una chiave più allusiva e sapienziale:

Dice un vecchio saggio cinese che chi sa, non parla: parla colui che non sa: Grotowski non parlava, al massimo si esprimeva con sorridenti allusioni.

(Ludwig Flaszen, Se ne è andato, in UT, p. 129)

Le due tradizioni

A rendere ancora più delicata la decodificazione di questa “parola in guerra” è un altro fatto, un ulteriore intreccio difficilmente districabile quando si tratti di fissare o di analizzare una terminologia.

Grotowski sembra potersi inserire benissimo in due diverse tradizioni. Da un lato si può vedere in lui l’anello successivo della catena dei riformatori teatrali formata da Stanislavskij, Craig, Mejerhol’d, Vachtangov e Brecht; dall’altro però lo si può agganciare alla linea dei mistici e degli gnostici, segnata dalle seguenti figure: san Giovanni della Croce, Meister Eckhart, Adam Mickiewicz, Carl Gustav Jung.

(Grzegor Ziółkowski, Introduzione, in UT, p. 34)

Si potrebbero aggiungere facilmente altri nomi: sul primo versante senz’altro Artaud, sul secondo Gurdjieff e Buber (con i chassidim). La genealogia teatrale potrebbe precisarsi e triplicarsi, come suggerisce Eugenio Barba:

E’ possibile tracciare una linea che colleghi il teatro di Grotowski alle rivolte e ricerche teatrali della prima metà del ’900, lungo il versante slavo: Stanislavskij-Vachtangov-Mejerchol’d-Ejzenštein-Grotowski. Oppure una linea meno usuale, attenta al lavoro dell’attore e del regista dentro e contro il testo: Mejerchol’d-Brecht-Grotowski. O ancora, una linea che porta fuori dall’orizzonte dello spettacolo come fine unico del lavoro teatrale: Stanislavskij-Suleržickij-Copeau-Osterwa-Grotowski.

(La terra di cenere e diamanti, cit., p. 11)

La sostanza però non cambia. Grotowski ha intrecciato due tradizioni diverse, senza evidenti punti di contatto. Di più: ha abbandonato la prima (il teatro); e non ha mai esibito la seconda (la linea mistico-gnostica), o per lo meno non l’ha mai esplicitata o tematizzata in maniera così puntuale, tanto è vero che se ne è iniziato a discutere solo in tempi relativamente recenti (Zbignew Osiński, Grotowski e la gnosi, cit.; ma la sua riflessione sul tema è iniziata nel 1988).

La nostra ignoranza è, allora, un’altra delle forme di cifratura del messaggio di Grotowski.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 153)

La compresenza di queste due tradizioni ha radici molto antiche. Si intrecciano già nei primi anni del Teatr Laboratorium, come ricorda Eugenio Barba:

Esiste un doppiofondo nell’agire teatrale di Grotowski. Da un lato lo spettacolo è un rituale “laico” che coinvolge, avviluppandoli in un’osmosi spaziale, attori e spettatori, facendoli meditare sulle ferite della condizione umana. [...] Dall’altro lato vi è una tensione segreta, che va oltre il valore artistico e sociale dello spettacolo, verso una religiosità (non una religione) che per Grotowski, da quando lo conosco, si lega soprattutto all’induismo. E’ questa tensione che, attraverso un’estetica e una tecnica, lo ha spinto verso la trasgressione: una parola chiave nella terminologia di Grotowski negli anni di Opole. La rappresentazione è un atto di trasgressione, permette di abbattere le nostre barriere, trascendere i nostri limiti, riempire il nostro vuoto, realizzare noi stessi, entrare nel territorio del sacrum.

(La terra di cenere e diamanti, cit., pp. 40-41)

Questo “doppiofondo”, precisa Barba, trovava un’immediata applicazione nel lavoro con gli attori:

Grotowski e io parlavamo tra noi di due tipi di tecniche e le avevamo definite “tecnica 1” e “tecnica 2”. La “tecnica 1” si riferiva alle possibilità vocali e fisiche e ai diversi metodi di psico-tecnica tramandatici da Stanislavskij in poi. A questa “tecnica 1”, che poteva essere complessa e raffinata, si poteva conseguire [sic] attraverso il rzemiosło, l’artigianato teatrale.

La “tecnica 2” tendeva a liberare l’energia “spirituale” in ognuno di noi. Era un cammino pratico che indirizzava il sé sul sé, dove si integravano tutte le forze psichiche individuali, e superando la soggettività, permetteva di accedere alle regioni conosciute dagli sciamani, dagli yogi, dai mistici. Credevamo profondamente che l’attore potesse accedere a questa “tecnica 2”. Ne supponevamo il cammino, ricercavamo i passi concreti da compiere per inoltrarci nella notte oscura dell’energia interiore.

(La terra di cenere e diamanti, cit., p. 53)

Grotowski regista

Per capire le implicazioni di questo “doppio binario” sull’attività teatrale di Grotowski, va sottolineato il suo atteggiamento insieme materialista (il training partiva dalla realtà fisica, dal corpo degli attori, dal suono) e sperimentale, per tentativi, errori, approfondimenti (il “Laboratorium”). L’atteggiamento pragmatico venne ribadito con forza anche nel Performer:

L’uomo di conoscenza dispone del doing, del fare e non di idee e teorie.

(op. cit., p. 17)

Sul piano del linguaggio Grotowski

ebbe sempre l’accortezza di parlare più delle tecniche che dell’essenza.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 157)

Di qui molte equivoci e critiche, per una prassi e una “non-teoria” che risultavano incomprensibili a chi ragionava in base a schemi prefabbricati:

Agli alchimisti veniva rimproverato da un lato che, da chimici, si lasciassero andare al mondo delle fantastiche immaginazioni ermetiche, dall’altro che, da gnostici, restassero impantanati insensatamente nel rozzo mondo della materia.

(Leszek Kolankiewicz, Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 251)

Nelle attività successive al Laboratorium si può cogliere una tensione pedagogica (e magari una certa tendenza al proselitismo), ma anche la necessità di mettere alla prova certe tecniche del corpo su altri soggetti. In generale, la sperimentazione grotowskiana

plasmava il corpo, la corporeità, ma con effetti sul piano della vita interiore, perché forse è così che va inteso l’“atto totale”.

(Zbignew Majchrowski, Chi era Jerzy Grotowski?, UT, p. 287)

In questo modo

il teatro cessa di essere una rappresentazione, e diventa uno strumento di lavoro su se stessi, un modo per lo sviluppo spirituale, cioè un veicolo.

(Tadeusz Burzyński, Grotowski - Nove anni dopo, UT, p. 105)

Fino addirittura a risvegliare

un vero e proprio sentimento di santità addormentato.

(Grzegorz Niziołek, Sorgente pura - sorgenti avvelenate, UT, p. 123)

Si può leggere il rapporto con il teatro (e il suo abbandono) da un altro punto di vista. Di norma il regista è (o meglio era) il garante del senso del testo, nei confronti sia dell’attore sia dello spettatore. Al tempo stesso, proprio in base a questa investitura, questa figura diventa il vertice dell’organizzazione del lavoro teatrale, da cui dipendono gli attori e i vari collaboratori. Ma non era certo questa la prospettiva in cui si muoveva il regista polacco, a cominciare dal suo rapporto con l’attore, il quale non poteva essere un semplice strumento su cui esercitare il proprio potere per plasmarlo e uniformarlo a un testo (a un senso) a lui estraneo.

Se si suppone che durante le prove l’attore dovrebbe costruire la sua parte in qualche modo al di fuori di sé - se egli ne è semplicemente il materiale - l’uomo non è libero. Ma chiedetegli di scoprirsi, di rivelarsi con il coraggio di attraversare le barriere, di essere sincero al di là delle parole e al di sopra della misura ammissibile, allora la sua libertà troverà espressione; non si tratta della libertà di fare qualsiasi cosa, a caso, ma della libertà di essere come si è. L’“ordine” rimane, tuttavia, come il letto della corrente: cosa è quello che abbiamo trovato e cosa non si deve abbandonare per continuare fare? E: come non difendersi dal fare, il che sembra un’impossibilità? E’ molto difficile definirlo precisamente. Comincia a esistere solo se il “regista” esiste verso l’“attore”, se smette di essere “regista” e smette di esistere;e d’altra parte, laddove l’“attore” non si nasconde davanti a lui e al suo partner e così non pensa a se stesso, alla sua paura. E non è più l’attore.

(Jerzy Grotowski, Holiday, pp. 74-75)

E’ anche un problema di potere e democrazia, di visibilità e protezione del lavoro, di successo e autorevolezza. Con una sorta di mossa del cavallo, Grotowski ha smesso di essere regista e ha ridefinito il proprio ruolo.

I chassidim, san Francesco, i folli zen si assomigliano tra loro. E’ come se si ricominciasse sempre dall’inizio, sono persone che si trovano allo stesso tempo nel cuore stesso della società e ai suoi margini.

(Jerzy Grotowski, cit. in Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 260)

Il suo è stato anche un modo per mantenere l’autorevolezza rinunciando al potere:

Val la pena di aggiungere che nella sociologia della religione molti dei cosiddetti culti di possessione, in particolare nell’Africa islamizzata e cristianizzata, in cui essi rappresentano la sopravvivenza dei culti tradizionali tribali, vengono descritti come culti periferici [...] nel duplice senso del termine: collocati nella vita sociale in periferia rispetto alla religione dominante, e praticati ormai soltanto negli strati sociali che ricoprono un ruolo periferico, marginale.

(ivi, p. 261)

E’ stata una scelta insieme umile e ambiziosa, che ha qualche precedente nella storia della cultura polacca:

Ci si è congedati dalle persone comuni e si è partiti per quella regione dove si incontreranno solo gli eletti. Nella zona della asetticità laboratoriale. Ecco perché proprio il teatro, con la sua umiltà e la sua compassione per la mutilazione umana, non era più necessario. L’uscita dal teatro, tutto il motivo polacco dell’uscita dal teatro, è enormemente originale e ispirato, ma è anche superbo.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 163)

Non è tutto. L’attività teatrale è stata anche un’ulteriore maschera. Se si vuol trovare una conferma nella tradizione gnostica, non si può non citare un celebre passo del Vangelo di Filippo:

La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e immagini. Non la si può afferrare in altro modo [...] Bisogna veramente rinascere per mezzo dell’immagine.

(Vangelo di Filippo, 67, 10)

La verità non passa direttamente attraverso la parola, non la si può ingabbiare in un testo.

Il principe costante.

Tuttavia neppure questa maschera fu sufficiente a legare definitivamente Grotowski al teatro:

Uno dei motivi per cui Grotowski ha smesso di fare teatro è stato il fatto che la rappresentazione teatrale non riusciva più a soddisfare la sua necessità di trasgressione. Le sue attività successive continuano a rifarsi alla tecnica d’attore, ma soprattutto consentono di trovare altri sbocchi per la sua tensione verso il sacrum, e di tenere viva la provocazione e la trasgressione nei suoi propri confronti. E anche dei nostri, che lo osserviamo dal campo del teatro e cerchiamo di comprendere se il suo agire ha ancora senso per noi.

(Eugenio Barba, La terra di cenere e diamanti, p. 41)

Grotowski cattolico

Il rapporto con il sacrum va trattato con particolare cautela, perché tocca un altro nervo sensibile, anzi sensibilissimo: il rapporto con la religione, e in particolare con il cattolicesimo e la Chiesa cattolica.

“Gurutowski”, come l’avevano ribattezzato i giornali francesi negli anni Settanta, quando le sue iniziative parateatrali avevano un seguito di massa,

fu sempre sospettato di praticare una qualche cripto-religione.

(Grzegorz Niziołek, Sorgente pura - sorgenti avvelenate, in UT, p. 124)

Tanto è vero che

dietro il Teatro Laboratorio è stato visto a volte un convento, un ordine, una setta.

(Zbignew Majchrowski, Chi era Jerzy Grotowski?, in UT, p. 287)

Proprio “l’ampiezza dell’adesione” ai programma parateatrali negli anni Settanta, agli albori dell’era New Age

aveva suscitato anche reazioni radicalmente critiche: dall’intervento del cardinale Wysyńsky nel 1976 (rivolto principalmente contro gli elementi “blasfemi” in Apocalypsis cum figuris, in realtà teso a contrastare il richiamo di una “concorrenza” pericolosa soprattutto tra i movimenti giovanili) alle polemiche sulla stampa. Si imputava al parateatro di convogliare le energie dei partecipanti in un orizzonte metastorico, di distoglierli dall’impegno nella lotta politica in un periodo cruciale per la Polonia.

(Carla Pollastrelli, in Jerzy Grotowski, Holiday, p. 16)

Per la precisione, in quella feroce polemica

il cardinale Stefan Wyzsyńzki, parlando nella sua omelia alla Skałka sull’alcolismo del polacchi, criticò Apocalypsis cum figuris accusandolo di essere un orrore, una vera porcheria che rendeva peggiori gli spettatori. In questo modo Grotowski, che fino ad allora era stato sotto la pressione del potere, si trovò in più sotto il tiro della Chiesa.

(Leszek Kolankiewicz, Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 211)

Il cardinale non era solo, nella sua crociata:

Jacek Wozniakowski in “Tygodnik Powszechny” manifestò il suo sostanziale disaccordo, persino la sua collera per gli episodi blasfemi di Apocalypsis: la bestemmia, scrisse, non può essere un cammino di ricerca del sacro.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 154)

Nel 1982 la scelta di abbandonare la Polonia da parte di Grotowski fu certamente determinata dalle difficoltà conseguenti allo “stato di guerra” proclamato nel dicembre dell’anno precedente per contrastare Solidarność. Ma sono diversi gli studiosi che mettono in relazione la scelta dell’esilio anche con la concomitante accresciuta influenza della Chiesa cattolica nel paese, con l’elezione a papa di un altro uomo di teatro polacco (nonché delfino del cardinale Wysyńsky), Karol Wojtyła. Lo stesso Grotowski, nella penultima lezione al Collège de France, ha ricordato che “gli stenogrammi delle riunioni tra la Chiesa e lo Stato dimostrano che i due poteri fossero d’accordo su una cosa soltanto: chiudere il Teatr Laboratorium” (TA, p. 12, nota 121).

Qualcuno si è spinto fino a chiedersi:

Forse le paure di Grotowski davanti alla critica della religione ufficiale erano il terrore dell’eretico?

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 165)

Può essere curioso allora confrontarsi con la lettura che dello spettacolo incriminato dà ora

Annamaria Cascetta, citando estesamente il passo in cui lo spettacolo viene messo in relazione al cattolicesimo (o meglio alla Chiesa cattolica) e lo schema ideologico in cui viene inserita questa interpretazione.

L’humus in cui lo spettacolo matura [...] è la difficile situazione della Polonia, della sua recente storia stretta fra due tirannidi, del suo popolo fiero, offeso dal cinismo di una politica che non ha mai rispettato la sua identità, la sua indipendenza e il suo diritto, del suo suolo violato dai campi di sterminio, piegato a strumento della “soluzione finale”, della sua Chiesa, con la sua forza, la sua fede antica e ardente, il suo radicamento nella realtà nazionale, l’energia dei suoi pastori (il primate cardinale Wyszyński, l’arcivescovo di Cracovia Karol Wojtyła), la saldezza, la sofferenza e i sacrifici, fino al martirio, del suo clero, la sua resistenza a una volontà di decapitarla prima (durante il nazismo) e poi di farla tacere (durante il comunismo). La Chiesa polacca, punto di riferimento e autentica custode dell’identità polacca, prima durante l’occupazione tedesca e poi durante la “sovranità limitata” della democrazia popolare, non può non essere per l’artista e intellettuale del Teatro Laboratorio un punto cruciale di riflessione e di ispirazione nella sua dialettica fra il richiamo spirituale del cristianesimo evangelico, originario, e il quotidiano impegno di una struttura temporale chiamata a fare i conti con un potere ostile, con una diplomazia centrale vaticana il cui orizzonte la travalica, con scelte tendenzialmente diverse dalle sue.

(Annamaria Cascetta, Apocalypis cum figuris, cit., p. 171)

La locandina di Apocalypsis cum figuris.

Nella ricostruzione dello spettacolo, nota Attisani, Annamaria Cascetta

non prende in considerazione il testo dello stesso Grotowski (Sulla genesi di Apocalypsis) né l’eco gnostica che informa diversi passaggi dell’azione, né infine le reazioni ostili del cardinale Wysyńsky e di buona parte della Chiesa polacca.

(TA, nota 97 a p. 129)

In effetti dalla sinossi di Apocalypsis emergono inevitabilmente deviazioni ereticali:

Il dubbio banchetto di Apocalypsis presentava il principio della vicendevole provocazione del bene e del male: nella materia malata di inerzia e di noia di cui è fatto il mondo, un frammento della vita spirituale scatena la perfidia, il bisogno di negazione.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p 161)

In generale, secondo la studiosa polacca emerge un

atteggiamento più vicino al Vangelo apocrifo di san Tommaso che ai Vangeli canonici. Lo Scuro è certamente il Cristo degli eretici. Ma di quali eretici?

(ivi, p. 162)

Per non parlare

di un Cristo il quale non risorge come avviene nel senso comune e invece subisce la morte corporale dopo avere conquistato, attraverso l’accettazione del martirio, il premio della “vera vita”, ovvero una resurrezione nell’accezione gnostica.

(TA, p. 95)

In una nota al passo sui rapporti tra Chiesa polacca e Teatr Laboratorium, quasi per ammortizzare queste deviazioni ereticali, nella Prova del Nove si precisa che in Apocalypsis

la radicalizzazione del contrasto fra Simon Pietro, capo della Chiesa temporale, e il Simpleton [...] è, sul piano del contesto storico, da problematizzare. Certo, il punto di vista ottocentesco e riferito alla polemica cattolicesimo-chiesa ortodossa, slavofilia e Occidente, sostenuto da Dostoevskij, influisce molto sulla situazione rappresentata da Grotowski e sembra non recepire il grande processo di democratizzazione, di riavvicinamento a una spiritualità originaria, di difesa dei deboli, di ricollocazione di Cristo al centro del proprio messaggio della Chiesa conciliare e postconciliare.

(Pare difficile pensare che Grotowski potesse decidere di riavvicinarsi alla Chiesa cattolica per la sua “democratizzazione” e per “la difesa dei deboli”: peraltro ne avrebbe avuto più di un’occasione nei decenni successivi, e non risulta che l’abbia fatto.)

L’ampia analisi di Apocalypsis cum figuris acquista ulteriore peso, con le sue notazioni critiche e le sue omissioni, anche perché è inserita in un tentativo di sistematizzazione assai ambizioso, come quello impostato dalla Prova del Nove. Il volume parte dal presupposto (indiscutibile) che l’attività teatrale degli ultimi anni sia stata caratterizzata dall’uso di “scritture di origine non propriamente drammatica, ma narrative, saggistiche, trattatistiche, giornalistiche, poetiche, documentarie, giudiziarie o sacre” (La prova del Nove, cit., p. 12), aprendo insomma un’altra “questione dei testi” (che però non è del tutto scollegata dalla prima).

Con tali presupposti, La prova del Nove analizza una serie di spettacoli (o meglio, di capisaldi della storia del teatro contemporaneo) che per l’appunto hanno fondato questa tradizione del nuovo. Sono opere molto diverse tra loro, da The Brig del Living Theatre (una scelta giustificabile per aprire la riflessione, anche se forse Paradise Now avrebbe potuto arricchire il quadro: ma in casi come questo discutere inclusioni ed esclusioni è troppo facile) a Mistero buffo di Dario Fo, dall’Orlando furioso di Ronconi alla Classe morta di Kantor, passando per Brook e l’Odin, Mnouchkine e Dodin, Wilson e Cesar Brie, con interessanti approfondimenti su “teatro e shoah” e “teatro e scienza”. Allo stesso modo, anche gli studiosi coinvolti hanno formazioni, interessi e visioni diverse.

Tuttavia questa panoramica è preceduta e unificata (dopo l’iniziale nota metodologica di Annamaria Cascetta) da un denso saggio di Fulvio De Giorgi, che offre una precisa chiave di lettura all’intera operazione (e che può dunque aiutare a capire la centralità di Apocalypsis cum figuris all’interno del volume e la bizzarra nota sullo scisma d’Occidente).

Il contesto: le scene del Novecento. I mega-trend della storia culturale (questo il titolo del saggio di De Giorgi) è in effetti un teatrino (nei titoli dei paragrafi si parla di “scena storico-istituzionale” e “scena socio-comunicazionale”) con tre protagonisti, o meglio due antagonisti e un protagonista. I primi sono la laicizzazione e la secolarizzazione.

Con laicizzazione De Giorgi intende “i processi che sempre più tendono a separare le sfere dell’agire umano dalla sfera religiosa, vista come pre-moderna e dunque privata [...] la laicizzazione ha tematizzato la questione dell’origine e del fondamento”; si configura come “disincantamento del mondo” e porta a una “inflazione testuale [che] determina e impone forme crescenti di interpolazioni di testi, di citazionismi combinatori, di contaminazioni culturali e di bricolage intellettuali”. Procede come “circolo critico”, ovvero ermeneutico, in cui è centrale la “tecnica della retorica”.

La secolarizzazione comprende invece “i processi che hanno sacralizzato realtà profane (in particolare il potere politico), sviluppando forme di religiosità secolare immanente [...] la secolarizzazione tematizza il problema della fine”; “la rivelazione, come irruzione arazionale, si secolarizza in profetismi profani. Si ha un neopaganesimo oracolare-misterico che sacralizza realtà temporali, naturali, umane [...] si configura come momenti e processi di ‘ri-incantamento profano’: come eroizzazione e come secolarità guerriera-militante [...] L’Ombra di Dioniso, per dirla con Maffesoli, si allunga nel tempo delle tribù, come entusiasmo orgiastico, istintualità, disordine, dissolutezza. La socialità si integra attraverso la transe mistica estatica: ri-incantamento onirico-sciamanico degli allucinogeni, delle droghe, delle sostanze psicoattive, dell’alcol, della frenesia musicale”; nella sua essenza la secolarizzazione è una spinta rivoluzionaria e nichilista.

Nell’intreccio di queste due tendenze “si realizza la fusione di logica e retorica: si ha una comunicazione retorica [...] interna a un orizzonte comunitario, senza possibilità di trascendimenti universalistici e perciò senza verità ma solo con opinioni comunitarie raggiunte con strategia di persuasione. In questa comunicazione retorica, peraltro, appare ricorrente una retorica (negativa) della tecnica, una critica radicale alla tecnica, intesa come espressione stessa del male della modernità” (pp. 19-25).

Il protagonista, l’eroe che si oppone all’avvento dei due gemelli laicizzazione e secolarizzazione, è ovviamente il cristianesimo che - malgrado “un certo adattamento” - “permane”.

In ambito teatrale, che impatto può avere questa lotta epocale tra mega-trends? Si combatte “una domanda e una competizione sul senso, come disorientamento dato da sovrabbondanza di messaggi di senso e come necessità di investire di senso il proprio vissuto presente”.

Se il “senso” viene assunto come ciò-che-ha-senso o ciò che riceve senso nel patto tra l’uomo e Dio, si ha una prima scena (laicizzatrice) di significati, ma senza senso [...] è una scena che rappresenta lo sguardo dell’altro sull’alterità, l’ermeneutica dell’ermeneutica, una meta-teatralità: “essa ha per oggetto l’interpretazione dell’interpretazione che altri danno alla categoria dell’altro” [la citazione è tratta da Marc Augé, Nonluoghi, p. 27, n.d.r.].

Se il “senso” viene invece assunto come sentimento-sensibile-del-sé si ha allora una seconda scena (secolarizzatrice) di senso, senza significati che esprime un’introversione o, meglio, un’inversione (oscillante tra avversione, perversione, eversione), quasi come una rappresentazione onirica: una sorta di subteatralità o di parateatralità liquida.

(pp. 31-32)

A un livello superficiale, attraverso queste drastiche semplificazioni, il percorso grotowskiano può essere inscritto in questa chiave, sul versante della secolarizzazione con qualche incertezza tra laicizzazione e ri-sacralizzazione. Naturalmente a livelli eccelsi di disciplina e rigore, cultura e consapevolezza, tanto da poter essere addirittura inserito - almeno in parte, con qualche cautela - all’interno della “permanenza cattolica”.

Forse proprio in questa chiave - nel recupero di figure ereticali a lungo osteggiate e finalmente addomesticate e ricondotte nel solco della dottrina - si può capire il vero e proprio colpo di scena finale della biografia grotowskiana. Abbandonate da tempo al loro destino le folle di giovani adepti dell’era dell’Acquario che tanto avevano preoccupato il primate polacco, Grotowski,

considerato un bestemmiatore, ricevette il Premio vaticano “Fra’ Beato Angelico”, istituito per iniziativa di Giovanni Paolo II.

(Ludwig Flaszen, Se ne è andato, in UT, p. 131)

Ricorda il fratello Kazimierz che quando gli venne annunciato il riconoscimento, pochi giorni prima della morte, Grotowski sorrise (vedi UT, p. 85).

Grotowski gnostico

Ora che sono passati decenni, le insinuazioni sul Teatr Laboratorium come setta e sulla religione grtowskiana hanno perso ogni senso. In compenso si parla con insistenza sempre maggiore di un “Grotowski gnostico”. Districare il nodo non è facile, anche perché è molto difficile definire che cosa siano esattamente lo gnosticismo o la gnosi.

Allo stato attuale non è possibile dimostrare quando Grotowski abbia scoperto la letteratura gnostica vera e propria.

(AT, p. 91)

Il punto di partenza potrebbe essere la distinzione tra l’uno e l’altra, che lo stesso Grotowski precisò all’Università di Roma nel 1981, dimostrando il proprio interesse per questi temi (vedi UT, p. 236 e relativa nota).

E’ inoltre possibile individuare quattro diverse accezioni o modalità di rapporto con questa tradizione, che non si escludono a vicenda.

In primo luogo, possiamo identificare il generico richiamo a una tradizione costretta al settarismo dalle persecuzioni della Chiesa, lungo un filo che passa dai templari all’alchimia, dalla mistica alla teosofia. In maniera più facilmente ricostruibile, lo si può cogliere attraverso l’utilizzo (e la citazione) di testi considerati in qualche modo gnostici, dai Vangeli apocrifi fino a Gurdjieff e Jung, e a quella che possiamo definire “la tradizione occulta” (vedi David S. Katz, The Occult Tradition. From Renaissance to the Present Day, Jonathan Cape, Londra, 2005): non è difficile trovarne, in molti autori del Novecento e particolarmente in Grotowski, visti i suoi interessi.

Un altro filone - che emerge con vivida chiarezza in Essere un uomo totale - è radicato nella storia della cultura polacca, e in particolare a Mickiewicz e ai suoi Avi.

Gli Avi aprono ad ogni generazione, in Polonia, una porta sulla realtà in cui la fede nella dimensione soprannaturale della giustizia confina con il sospetto che Dio sia cattivo e crudele.

La Seconda Guerra Mondiale fu uno dei momenti in cui doveva scoppiare di nuovo quel “complesso manicheo del Cattivo Arconte del Mondo”; il pensiero di Grotowski è uno degli evidenti consolidamenti di quel motivo mickwiecziano nel periodo postbellico.

Se allora ci chiediamo da dove sia venuto, nel nostro mondo privo di controversie religiose, uno come lui, la risposta deve indicare Mickiewicz. L’eredità del vate non è neanche libera da certe conseguenze dell’influenza gnostica, ovvero dell’idea ardita di prendere sulle proprie spalle il problema della salvezza, idea che certo non è in accordo con la dottrina di Roma.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, pp. 158-159)

La stessa studiosa polacca apre immediatamente a un’altra accezione:

Sebbene formato nello spirito dell’umanesimo scientifico della metà del Ventesimo secolo, Grotowski appartiene ai pensatori che hanno già percorso la via d’uscita dalla gabbia del Nuovo Illuminismo; nel suo caso questo significava la lotta dello scientista del Novecento con sé stesso, una interessante lite con sé, portata avanti per la necessità di uscire fuori dalle categorie dell’epoca e ristabilire una prospettiva spirituale che oltrepassasse i limiti della razionalità e, quindi, anche i limiti della vita terrena. Nella riflessione di Grotowski è apparsa con forza la sfera dei problemi che vanno oltre l’empiria verificabile e che i tempi evitano di sollevare; egli appartiene a quella categoria di persone che hanno infranto l’accordo razionalista secondo il quale ci si poteva occupare solo di quello che è osservabile, trovando nel teatro un eccellente strumento per questo esperimento, poiché, secondo Peter Brook, esso si occupa in generale della rappresentazione delle cose invisibili.

(ivi, p. 159)

Su questa falsariga Antonio Attisani, sulla scia di Osiński (Grotowski gnostico, cit.), fa di Grotowski un anticipatore di una nuova tendenza che sarebbe attualmente in atto.

Negli ultimi anni la situazione generale è cambiata e, benché minoritario, esiste un movimento d’opinione su scala mondiale che testimonia una possibile alternativa al bipolarismo tra religiosità tradizionale e materialismo - dominante anche perché, di là dell’apparente contrapposizione, si è creata tra loro un’intima alleanza, quasi una fusione - e si sta cominciando a delineare una diversa possibilità. Di conseguenza il sospetto di una metafisica o di una fede religiosa di Grotowski può finalmente lasciare il passo alla vera posta in gioco, ovvero, come dice ancora H. Filipowicz, alla “debole speranza che la vita individuale non sia priva di significato nel vasto universo che ci circonda”, speranza che era alla base della sua fenomenologia di ricerca e ne è al tempo stesso una conseguenza. La stessa cosa vale per l’insistente riferimento da parte del regista al tema della tradizione o delle tradizioni. [...] Secondo queste coordinate si può affermare che Grotowski è stato il fondatore di una nuova tradizione e non un ennesimo creatore di sincretismi: la tradizione da lui inaugurata e sviluppata dal Workcenter è originale sia perché sa attingere da varie tradizioni “locali” alcuni motivi di lavoro concernenti il corpo-mente, e lo sa fare quando la trasmissione di queste tradizioni ha subito la drammatica interruzione del Moderno, sia perché ha un carattere inedito, basata com’è sulla scienza performativa, su un’inedita concezione dell’arte attorica che soprattutto con lui ritrova uno statuto “rituale”.

(TA, pp. 24-25)

Questa visione “debole” dello gnosticismo come generica alternativa al dualismo tra religiosità tradizionale e razionalismo materialista rappresenta sicuramente un altro drastico tentativo di semplificazione. Tuttavia corrisponde ad alcune sintesi del lavoro grotowskiano, per esempio a quella di suo fratello Kazimierz (che, vale la pena di ricordarlo, è uno scienziato, un fisico):

Il suo Teatro fu in larga misura luogo di esperimenti e di ricerca di ciò che esiste di soprannaturale nelle percezioni umane.

(Kazimierz Grotowski, Ritratto di famiglia, in UT, p. 84)

In questa chiave è possibile rileggere il legame con Stanislavskij, un rapporto di filiazione sempre rivendicato, proprio partendo dal lavoro sull’attore - o meglio con l’attore.

Stanislavskij per certi versi era uno spiritista. Nella sua visione del teatro, la creazione del personaggio scenico consisteva de facto nel processo della sua evocazione. Il personaggio viene dal dominio dello spirito che si estende tutt’intorno e, come spirito, deve prendere corpo per mezzo dell’attore.

(Mateusz Kanabrodzki, Il bambino e l’albero. Un addio a Jerzy Grotowski, in UT, p. 135)

Così, a pieno titolo, Grotowski

appartiene a quella categoria di persone che hanno infranto l’accordo razionalista secondo il quale ci si poteva occupare solo di quello che è osservabile, trovando nel teatro un eccellente strumento per questo esperimento perché, secondo Peter Brook, esso si occupa in generale della rappresentazione delle cose invisibili.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 159)

Questa chiave può aiutare a cogliere il senso del Diario dal Teatro delle Fonti di Renata Molinari, scritto pochi mesi dopo la conclusione di uno stage parateatrale nell’estate del 1980, in Polonia. Ritorna ancora il problema del testo, in un’accezione leggermente diversa, quella della possibilità di racconto e dell’analisi:

Mi tornavano in mente le parole di Grotowski, un anno dopo il Teatro delle Fonti, quando gli chiedevo come proseguire qui da me, in Italia e senza di lui, quella esperienza. Il tema del nostro colloquio era diventato, su mia pressante richiesta: la tecnica individuale nel riflesso sociale. Ma Grotowski mi parlò anche della possibilità di trasferire su un altro piano il percorso di lavoro: per esempio quello della scrittura.

(Diario, pp. 19-20)

Il Diario è il racconto di un’esperienza certamente intensa, ricca di senso e in grado di creare memoria, e tuttavia le parole sembrano inadeguate per trasmettere quella che è e resta un cammino personale, intimo, solitario - anche se fatto in gruppo e con l’ausilio di una guida. Il ritorno alla natura, in un bosco bagnato da una pioggia incessante, l’incontro con l’“origine delle tecniche”, l’“apertura percettiva” (ma nel codice elaborato da Grotowski e Barba negli anni Sessanta, “percezione” significava “esperienza interiore”) hanno un impatto forte, profondo. Tuttavia Renata Molinari non sceglie mai la scorciatoia dell’estasi, non si rifugia nella mistica. Anche quando il percorso iniziatico raggiunge il culmine. Prima ancora che l’esperienza possa diventare pensiero o linguaggio.

Non ricordo azioni, ora, solo visioni.

Nella visione hai una diversa percezione di corpo-spazio-tempo.

Tutta l’esperienza era visione, annunciazione, principio, percorso, incontro.

Visione di luoghi, e nei luoghi, la traccia.

(Diario, p. 92)

E’ una diversa consapevolezza, per certi aspetti una rivoluzione (tutta personale) che contempla il rischio, la paura, la dolcezza, “la nostalgia per un tempo in cui eri così distratto da crederti felice”. Non è possibile rinchiudere tutto questo in una ricetta, in uno schema, in una griglia di frasi e parole, e neppure in un racconto - se non un racconto come questo, una fragile traccia, un’allusione a quello che non si può dire.

Non accade nulla, ora non solo non posso descrivere, ma non posso neppure raccontare. E’ come scoccare una freccia e colpire il bersaglio. Una cosa molto banale; una passeggiata: niente. Sedersi al sole, guardare il cielo. Con quella profondità di respiro che dà il sospendersi a niente.

(ivi, p. 89)

Non è un’alterazione della coscienza (“Niente alcool o droghe”, suggeriva un’altra delle regole grotowskiane), ma un allargamento della consapevolezza. Epifanie. Nessuna rivelazione. Nessun Verbo da trasmettere. Nessuna offerta di salvezza a prezzo scontato. Anche per questo in quegli anni era molto più facile dire perché non si poteva essere grotowskiani.

Infine si può affrontare lo gnosticismo nella sua accezione più esplicitamente filosofica (o meglio cosmologica), per quanto sia possibile condensare i temi gnostici in un sistema. Possiamo dire che lo gnosticismo ha proposto una soluzione alternativa al problema del male e alle ambiguità della risposta cristiana alla questione, attraverso una visione della creazione come opera di un Demiurgo malvagio, contrapposto a una divinità occulta buona (e con qualche tratto femminile), la quale ha disperso alcune scintille nella creazione, che è compito dei saggi rintracciare: il motivo fu caro anche ai chassidim, che lo ripresero dalla tradizione cabalistica.

Dio muore, l’universo precipita nell’indifferenza al senso e al valore, vaga nell’effimero e nel transeunte, instaura la stagione dell’“idiozia”: e tuttavia l’irreversibilità di questa condizione “va assunta pienamente”, senza malesseri, senza nostalgie,

scriveva Umberto Artioli, riassumendo (filtrata dal pensiero di Mario Perniola) la “filosofia” - o l’atteggiamento - gnostica in chiave contemporanea (vedi Drammaturgie della “quête”, cit., p. IX).

Di fronte alle atrocità della storia novecentesca, al caos e alle incertezze che hanno creato, l’atteggiamento gnostico ha assunto un’attrattiva notevole. Grotowski è cresciuto nella Polonia martoriata dalle armate naziste e sovietiche, non sorprende dunque di ritrovare in lui echi di questo radicale pessimismo:

Penso che il mondo in cui sono nato e vivo sia invivibile, come se fossimo in esilio, come se fossimo nati in questo mondo, non per questo mondo - ma non so se di un altro - e come se poi succedesse che in questo mondo si possano trovare molte cose.

(Jerzy Grotowski, 20 marzo 1981, citato in UT, p. 220)

Il tono e la terminologia sono senz’altro compatibili con una visione gnostica, proprio nell’accezione “filosofica” cui si accennava. (Inutile richiamare le suggestioni che possono suscitare testi come La vita è sogno o Il principe costante.) Anche se, come sempre, il mix grotowskiano porta a esiti non scontati:

Il legame tra l’estremo pessimismo e la carica rivoluzionaria ha un carattere paradossale: l’atteggiamento rivoluzionario, come spesso lo intendiamo, è contrario a un pessimismo sostanziale, in quanto racchiude l’idea che il mondo si possa cambiare. L’altra rivoluzione che Grotowski cerca arriva molto in profondità, ma al tempo stesso, ritenendo la natura del mondo corrotta per sempre, non intende cambiare nulla; vuole fare un colpo di stato solamente nella sfera dell’esistenza singola. [...] l’uomo, in quanto essere sociale, non può essere modificabile; la prospettiva sociale non lo interessa e va esclusa, dunque, dal ragionamento.

(Małgorzata Dziewulska, Il ladro di fuoco, in UT, p. 153)

Tra gli studiosi che più si sono impegnati nell’inseguire le tracce della “tradizione occulta” nei maestri del teatro contemporaneo c’è stato per l’appunto Umberto Artioli, lo studioso scomparso improvvisamente nell’estate del 2004, al quale è stato dedicato un convegno di studi, i cui atti sono stati raccolti in un volume, Drammaturgie della “quête”, a cura di Elena Randi e Cristina Grazioli. Nel saggio che conclude il volume, La passione e la “quête”. “Christus patiens” e “Christus resurgens”, a firma di Annamaria Cascetta, ha un ruolo centrale proprio Grotowski (che peraltro non era stato al centro degli studi di Artioli). “Il problema di fondo”, così come lo imposta Annamaria Cascetta, riguarda tanto il percorso di uno studioso come Artioli quanto quello di un uomo di teatro come Grotowski. Il tema della quête, centrale nella riflessione di Artioli, tocca la compatibilità della prospettiva cristiana con altre linee di ricerca (e di interpretazione della realtà e del trascendente).

La quête nell’orizzonte della spiritualità cristiana e la quête nell’orizzonte teatrale sono due mondi incompatibili o comunque separati?

(Annamaria Cascetta, La passione e la “quête”. “Christus patiens” e “Christus resurgens”, in Drammaturgie della quête, cit., p. 230)

In alcuni casi sì e in altri no, verrebbe da rispondere: dipende da quello che si trova lungo il cammino, anche se non è ovviamente possibile determinarlo in anticipo.

Jan Bloński, nel suo saggio Segni, teatro, santità (del 1976), inseriva invece le ricerche parateatrali in una generica “grande famiglia delle mitologie panteistiche” (UT, p. 161).

Commenta Małgorzata Dziewulska:

Il testo di Bloński era dolente, dato che confermava che tra Grotowski e la maggioranza cattolica c’era una barriera invalicabile. Perché forse era così.

Bloński tocca una controversia che risale a circa duemila anni fa [...] non ha visto quel qualcos’altro, che secondo me fu decisivo. Non l’accettazione o la liberazione da Cristo, ma la domanda se il mondo sia opera di un Dio buono, o forse del Principe delle Tenebre. Come sappiamo, la seconda visione non doveva affatto respingere l’idea della redenzione del Figlio di Dio.

(Il ladro di fuoco, in UT, p. 163)

Gli fa eco Leszek Kolankiewicz, che dopo aver partecipato ad Action ha scritto:

ritengo che il misticismo di Grotowski abbia conservato fino in fondo un carattere cristiano. Con ciò non voglio dire tuttavia che questo sia stato il solo modello. Grotowski infatti ha ristabilito i legami spezzati tra cristianesimo e gnosi come dottrina della salvezza. Ha cercato conoscenze e capacità rigoristiche, che si prestassero a essere rinchiuse in un rituale. In questo approccio tecnico ha ricordato moltissimo un alchimista.

(Grotowski alla ricerca dell’essenza, in UT, p. 279)

C’è invece chi propende per una visione sincretista, come Attisani, che prospetta addirittura una “sensibilità biosofica”:

Si è detto che Grotowski è partecipe di un movimento che ancora deve essere realmente riconosciuto ma che traccia un’alternativa possibile alle due ideologie dominanti del XX secolo, teismo e materialismo, responsabili dei maggiori carnai della storia umana. Questa alternativa non ha un proprio linguaggio, non si esprime in termini organizzativi e non sempre è stata incarnata con coerenza dai suo protagonisti; spesso si è definita solo in contrappunto ad alcuni movimenti che invece hanno avuto un ampio seguito. Detto questo, è innegabile che la neotradizione grotowskiana si manifesti in un solco nel quale stanno anche la teosofia di Madame Blavatsky e l’antroposofia di Rudolf Steiner, le “danze sacre” di Gurdjieff, il Tertium Organon di Ouspensky, la nouvelle Gnose e la structure absolue di Abellio, riferimenti intrecciati con le sue personali esperienze in India, Medio Oriente, Messico, Haiti, ecc. Con altrettanta chiarezza, però, si deve dire che Grotowski non è mai stato un adepto di alcuna associazione o setta e che a fronte di rari maestri che lo hanno beneficiato di una trasmissione diretta di saperi egli è stato più spesso un “ladro”, vale a dire un abilissimo osservatore, e ha tratto da quel materiale quel che gli serviva per le sue ricerche.

(AT, p. 253)

Diversa la conclusione di Eugenio Barba, quando rievoca il suo incontro con Grotowski a Pontedera nel 1992:

Secondo me lui aveva avuto un unico interesse: l’India o meglio l’induismo. Grotowski confermò la mia opinione e mi raccontò di dovere la propria “vocazione” per l’India a sua madre Emilia che era “induista”. E mi parlò ancora dell’importanza del libro di Paul Brunton A Search in Secret India che sua madre gli aveva fatto leggere a 8 o 9 anni. [...] Erano soprattutto i capitoli che descrivevano la vita di Ramana Maharishi che l’avevano marcato. Nel dicembre 1976, Grotowski aveva fatto il suo quarto e ultimo viaggio in India con la madre e insieme visitarono Arunachala, la montagna dove si era ritirato Maharishi.

(La terra di cenere e diamanti, cit., pp. 52-53)

Fu proprio ad Arunachala che, su sua richiesta, vennero sparse le sue ceneri.

Il lavoro del Workcenter

Qualche ulteriore aiuto per sbrogliare la matassa può venire dal lavoro del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Antonio Attisani ha seguito in questi anni con grande attenzione le attività “spettacolari” del Workcenter, con l’occhio attento del critico - anche se quelli di Action e affini non sono propriamente spettatori che pagano il biglietto ma vengono coinvolti solo su invito.

Al di là dell’intensità dell’esperienza del “testimone Attisani”, quello che gli interessa è la riflessione sulla centralità dell’attore e della sua responsabilità etico-artistica (AT, p. 249).

Ma il fulcro del libro è un altro, ovvero la “scoperta” e l’approfondimento dello gnosticismo grotowskiano, che come abbiamo visto è al centro delle preoccupazioni di molti sudiosi polaccgi.

Il presupposto (condivisibile) da cui parte l’argomentazione di Attisani è la sostanziale continuità tra l’attività di Grotowski e quella del Workcenter. La conseguenza è che la scelta di Thomas Richards e Mario Biagini di lavorare su testi in qualche modo legati al filone gnostico (da alcuni passi dei Vangeli apocrifi all’Inno della Perla) risponde a una precisa volontà e riflette le credenze profonde di Grotowski. Di qui una ricostruzione del percorso di Grotowski e del Workcenter centrata soprattutto su temi e problematiche gnostici.

Lo stesso Grotowski aveva parlato del proprio interesse per lo gnostocismo in un ciclo di lezioni all’università di Roma, all’inizio degli anni Ottanta. Inoltre

aveva reso noto il suo riferimento alla gnosi nel marzo 1981 a Danzica, nel quadro di un seminario universitario: il suo intervento venne trascritto e pubblicato nel 1986, dunque quattro anni dopo la pubblicazione delle dispense romane.

(TA, p. 118, n. 14)

Come già accennato, la conoscenza dei testi gnostici (a cominciare dal Vangeli apocrifi scoperti alla fine degli anni Cinquanta) risale con ogni probabilità a un periodo precedente. Ma di questo si continuerà a discutere a lungo. Nel frattempo gli spunti sono già interessanti:

la gnosi opera sul complesso corpo-percezione invece che su quello scrittura-pensiero.

(AT, p. 115)

L’atteggiamento ha precise conseguenze quando il gruppo si accosta ai testi. Quando il Workcenter inizia a lavorare sull’Inno alla perla, su indicazione di Grotowski, Thomas Richards dice di considerare il testo, come spiega Attisani,

una “lettera proveniente dal passato, forse dallo stesso Grotowski”, rivolta a lui e a tutti i compagni; una lettera che “contiene qualcosa che, lo sentiamo, ci riguarda profondamente ma che non comprendiamo”. Da ciò una chiara indicazione operativa: a differenza del teatro in cui la messinscena trasmette allo spettatore la visione di un testo, qui l’impegno collettivo coordinato da Richards tende ad accertare cosa il testo significa, e a cogliere i suoi diversi livelli di struttura, ma soprattutto a farlo risuonare dentro ciascuno degli attuanti, per vedere cosa produce lì. E’ questo il modo di comprenderlo.

(AT, p. 173)

Ancora una volta, tuttavia, individuate le fonti, è importante sottolineare la laicità del “metodo Grotowski”:

Ciò che conta in una situazione come la presente è evidentemente il quadro, il protocollo etico e teorico generale entro il quale tutto si svolge. L’asse è la particolare laicità che connotava Grotowski e nella quale Richards sembra riconoscersi appieno: nessun credo aprioristico, soltanto il fare e i suoi risultati, da non considerare mai come protocolli generali ma eventualmente come principi che necessitano di un decisivo adattamento a ogni persona e circostanza.

(AT, p. 191)

E mentre si vanno a scavare tradizioni e dispute vecchie di duemila anni, sarebbe forse utile inserire la battaglia di Grotowski con il linguaggio nell’ambito del pensiero novecentesco, e più precisamente nella dialettica tra parola e silenzio. Vengono alla mente, per esempio, le parole di Elie Wiesel, quando - ricordando la “scuola del silenzio” chassidica - spiega che per lui si tratta di “scrivere non con le parole ma contro le parole, non contro il silenzio ma con il silenzio”.

Vicolo Grotowski

Perché è difficile scrivere di Grotowski. Quando credi di aver raggiunto un punto fermo, un appoggio, ti accorgi che ti sta sfuggendo, che forse non era quello il punto. O meglio, capisci che non era solo quello il problema.

Scrivere di Grotowski è come guardarsi in uno specchio oscuro: probabilmente non diciamo quasi nulla di lui o di quello che ha fatto, seguiamo semplicemente il contorno della nostra ombra.

Forse un’esperienza come la sua, un ostinato cammino verso l’origine e la trascendenza, richiede una scrittura che procede con il corpo, nel corpo. Suggerisce un pensiero che procede per interpretazioni e paradossi, distorcendo e trasformando i propri fondamenti man mano che procede. Dovrebbe sospingere verso una scrittura trasgressiva, che non conosce codici ma solo trappole (paradossi) che si aprono sul nulla - o sull’indicibile. Una scrittura che legge e usa il “testo Grotowski” con la stessa libertà e lo stesso rigore con cui lui leggeva e usava i testi altrui. Con la sua stessa intransigenza e necessità di chiarezza.

Non aveva accumulato beni, non si era affezionato ad oggetti; ma si era preoccupato soltanto di dissipare, nel vero senso della parola, tutto ciò che possedeva di corporeo e di materiale, affinché nulla potesse velare i messaggi che aveva lasciato scritti nella sua biografia terrena.

(Zbignew Majchrowski, Chi era Jerzy Grotowski?, in UT, p. 294)

La municipalità di Wrocław ha deciso di intitolare un vicolo della città vecchia a Jerzy Grotowski. In quella stradina non c’è alcun numero civico, non esiste alcun indirizzo. In Inne Zauleg Jerzego Grotowskiego non potrà mai arrivare nessuna lettera, anche se continueremo a scriverne.

Lucca, Santa Maria Maggiore, Milano, agosto 2006.

Questo testo è dedicato a Renata Molinari.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Nuovi media, nuovo teatro?

Le definizioni, la mutazione, gli schermi

di Anna Maria Monteverdi

(Introduzione al saggio monografico di Anna Maria Monteverdi per "Il castello di Elsinore", di prossima pubblicazione)

Definizioni