L'editoriale

di Redazione ateatro

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and0

I giocattoli di Dioniso

Sul mito dell'invenzione del teatro

di Fernando Mastropasqua

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and1

La voce di Cassandra

Appunti sullattualità del mito

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and2

Il Che, la Nazionale & la classe operaia

Tre racconti teatrali per tre miti contemporanei

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and3

La banalità del porno

XXX della Fura dels Baus

di Giacomo Verde

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and4

(Tele)riprendiamoci la piazza

Teletovaglie: un progetto di street-tv a Pisa

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and5

Teletovaglie story

Un'intervista a Giacomo Roberto

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and6

Il corpo delle immagini

Sensi che vedono. Introduzione all'arte della videoinstallazione di Simonetta Cargioli, Pisa, Nistri-Lischi, 2003

di Anna Maria Monteverdi

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and7

Una mail e qualche polaroid (esplicita)

Un'anticipazione da Some Explicit Polaroids di Mark Ravenhill al Teatro dell'Elfo

di Elio De Capitani

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and9

Prometeo incatenato

di Eschilo, regia di Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and10

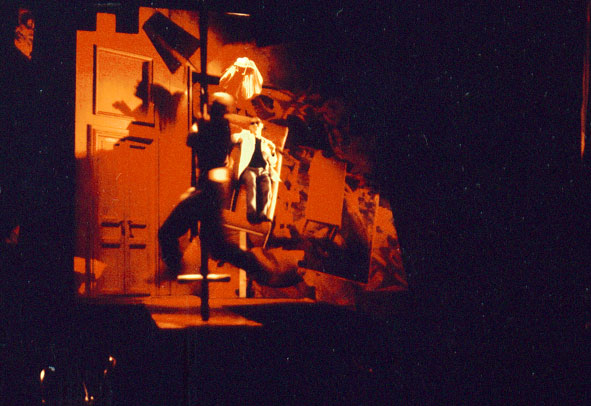

Iliade

di Pietro Babina da Omero

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and11

Quel che sapeva Maisie

di Henry James, regia di Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and12

Gente di plastica

ideazione e regia di Pippo Delbono

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro/ateatro50.htm#50and13

Un mostro italiano

Il capitolo su Alberto Sordi nell'Enciclopedia pratica del comico

di Oliviero Ponte di Pino

http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro50.htm#50and20

Miti e street-tv

L'editoriale

di Redazione ateatro

Della potenza del mito qualcosa è andato irrimediabilmente perduto, e qualcosa continua invece a vivere e attrarci. In teatro la questione sembra non perdere mai la sua attualità, riproposta sia negli spettacoli sia dalla riflessione degli studiosi, rilanciata sia sul versante della pratica sia su quello della filologia.

Così abbiamo deciso di dedicare il numero 50 di ateatro a una prima riflessione sul mito. E un percorso frammentario, che parte dalle origini del teatro (nellacuto affondo di Fernando Mastropasqua sulla maschera) per arrivare quasi immediatamente ad alcuni spettacoli che circolano in questi mesi: le tre narrazioni dedicate rispettivamente al Che da Michela Marelli e dallATIR, la partita di calcio Italia Brasile raccontata Davide Enia e la fabbrica vissuta da Ascanio Celestini, e poi il Promeoteo incatenato nella messinscena di Luca Ronconi e lIliade reinventata dal Teatrino Clandestino).

Come al solito, più che dare risposte i testi che abbiamo raccolto pongono domande, e restano aperti a nuove riflessioni, contributi, approfondimenti.

In questo ateatro 50 cè anche (molto) altro. Per cominciare un ricchissimo tnm (curato al solito Anna Maria "Little Sister" Monteverdi), con la riflessione sul (deludente) XXX, il videopornoteatro della Fura dels Baus a firma di Giacomo Verde e la recensione del nuovo saggio sulla videoarte di Simonetta Cargioli by amm.

Soprattutto, in tnm cè un approfondimento (sempre a cura di Anna Maria Monteverdi) sul progetto di una delle nuove telestreet, le piccole televisioni indipendenti che stanno nascendo (finalmente) anche in Italia (tutte le info sul sito telestreet.it). Al di là dellinteresse politico e sociologico, le tv autogestite di quartiere sono un fenomeno affascinante anche dal punto di vista estetico. Uno dei punti fermi di ateatro e in particolare di tnm è la riflessione sul rapporto tra le nuove tecnologie (e in generale i mezzi e le condizioni di produzione) e la pratica artistica; sul versante dellintreccio tra le nuove tecnologie del video e il teatro, in ateatro 47 abbiamo già dato spazio ai Surveillance Camera Players (gli attori che recitano per le telecamere di sorveglianza, la risposta politica al Grande Fratello) e torneremo su questa e su altre esperienze del genere.

Largomento è interessante anche per altri motivi più banalmente pragmatici: per un festival teatrale, impiantare una telestreet che trasmette per tutta la durata della rassegna potrebbe essere un suggerimento interessante - anche per sperimentare nella pratica un rapporto diverso tra i differenti media. Per vedere se, al di là delle ricorrenti lamentele sulla ghettizzazione del teatro sui mezzi di comunicazione di massa (ce nè una traccia nel forum sul Teatro di guerra), non è possibile inventare qualcosa di diverso - e qualcosa di diverso dalle banalità della Fura.

In questo numero trovate pure una ghiotta anticipazione: 12 polaroid 12 sul nuovo spettacolo del Teatro dell'Elfo, Some Explicit Polaroids, il nuovo testo di Mark Ravenhill che debutterà a giugno nella messinscena di Elio De Capitani.

Non centra nulla, ma in questo ateatro 50, a commento delle celebrazioni che hanno accompagnato la morte di Alberto Sordi, ci trovate anche un piccolo promemoria sul dibattito che si era scatenato una decina danni fa intorno alla sua figura.

Infine, una novità che riguarda la struttura stessa della webzine: con questo numero, abbiamo pensato di inserire una serie di recensioni. Partiamo con un piccolo esperimento, per verificare se un formato di questo genere (tra le 3500 e le 5000 battute di testo, più scheda più eventuali immagini) può funzionare anche sul web. Insomma, aspettiamo reazioni e magari proposte di collaborazione.

Per finire, un invito: la locandina di "ateatro" sta iniziando a funzionare in maniera accettabile (ci pare), con centinaia di spettacoli schedati e ricercabili per titolo e città. A questo punto basta che segnaliate gli spettacoli che vi stanno a cuore: è unoperazione semplice e immediata, che rende la scheda immediatamente visibile sul sito. Insomma, per teatri e compagnie pubblicità gratuita, per gli spettatori informazioni e notizie da trovare e scambiare (e magari la possibilità di ritrovare in tournée, non troppo lontano da casa, uno spettacolo interessantissimo che però ci era sfuggito...)

I giocattoli di Dioniso

Sul mito dell'invenzione del teatro

di Fernando Mastropasqua

Cratere di Prònomos, 410 a.C. circa, Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

Il mito della invenzione del teatro ci è tramandato dalla tradizione orfica.

Clemente, vissuto nel II secolo dopo Cristo ad Alessandria, ma probabilmente ateniese e certamente di cultura greca, allievo e forse a un certo punto direttore della scuola cristiana, ci informa sul nucleo centrale dei misteri dionisiaci. La fonte è molto attendibile, dato che, prima di convertirsi al Cristianesimo, Clemente è stato iniziato ai misteri. Clemente ci dice che i misteri erano basati sulla storia di un piccolo dio ammazzato e su quella di una donnetta piagnucolosa. Allude evidentemente al mito di Dioniso fanciullo sorpreso e fatto a pezzi dai Titani e a quello di Demetra in lutto alla

ricerca della figlia Persefone, rapita sottoterra da Ade. Il mito di Dioniso ci è pure conservato da Clemente che cita i versi di Orfeo in cui il mitico cantore, fondatore delle iniziazioni e delle rappresentazioni drammatiche, come attesta un passo di Nonno di Panopoli, elenca i giocattoli con cui si trastullava il piccolo dio. Essi rappresentano l'apprendistato di Dioniso a un particolare gioco. Dalla citazione di Orfeo veniamo a conoscenza di quattro giocattoli, altri quattro sono menzionati da Clemente nel commento del passo:

«ma i Titani si insinuano con l'astuzia: dopo di averlo ingannato con giocattoli fanciulleschi, ecco che questi Titani lo sbranarono, sebbene fosse ancora un bambino, come dice il poeta dell'iniziazione, Orfeo il Tracio: "la trottola, il giocattolo rotante e rombante, le bambole pieghevoli e le belle mele d'oro delle Esperidi dalla voce sonante". E non è inutile menzionarvi come oggetto di biasimo i simboli inutili di questa iniziazione: l'astragalo, la palla, la trottola, le mele, il giocattolo rotante e rombante, lo specchio, il vello».

Affresco dalla Villa dei Misteri, Pompei.

Gli otto giocattoli rimandano tutti alle arti e alle tecniche teatrali. La trottola - il termine greco è più esattamente «pigna», con cui veniva adornata la punta del tirso dionisiaco richiama la danza rotatoria su se stessi per procurarsi uno stato di estasi. Accompagnata dal suono del giocattolo rotante e rombante, ossia il rombo, costituito di una tavoletta a forma di pesce fissata a una corda che si faceva roteare. Secondo la lunghezza della corda, la velocità di rotazione, la grandezza della tavoletta si potevano ottenere infiniti suoni, che erano connessi con Dioniso: il muggito taurino, il sibilo del vento, il rombo del tuono, ecc. In questo totale abbandono al ruotare su se stessi e contemporaneamente roteando il rombo, si provocava uno stato allucinatorio che produceva visioni, forme, figure. Sono le immagini in azione: marionette, automi semoventi, come quelli costruiti da Dedalo, maschere. Fino all'attore.

La trance provoca azioni e suoni, mentre dalle figure emergono canti ricchi di sapienza e di verità nascoste. Esse sono contenute nell'ultimo giocattolo citato da Orfeo: le mele d'oro. Il viaggio allucinatorio infatti trasporta nel giardino delle Esperidi, ai confini del mondo occidentale, in quel «tramonto» (Nietzsche in Così parlò Zarathustra lo fa parlare al tramonto, quando Zarathustra è così pieno di sapienza che non può più trattenerla e trabocca da lui) in cui tre ninfe-serpenti cantano dolcissimi canti. Sono le custodi dell'albero delle mele d'oro che sorge al centro del giardino. I suoi frutti sono dorati perché generati dai semi del gregge (il vello d'oro) sepolto sotto l'albero. Il termine greco mélon permette infatti l'ambiguità tra frutto (mela, pera, arancia) e pecora. Il frutto non somiglia poi molto a una mela, ma secondo Erodoto somiglia alle nespole o alle olive, insomma un frutto più vicino al grappolo d'uva che non alla mela. Tanto più che spremuto dà un succo dolcissimo che inebria e dona l'oblio. Il quarto giocattolo dunque allude all'ebbrezza dionisiaca che dà un canto sapiente, un logos poetico e divino.

Le immagini scaturite dal delirio allucinatorio della danza e del rombo rotanti conoscono le tecniche del canto e della declamazione, la possibilità di riprodurre infiniti suoni e melodiose parole piene di saggezza. Degli altri giocattoli ricordati da Clemente, alcuni sono ripetuti, come la trottola, il rombo, le mele, altri sono assimilabili, dunque ripetizioni

chiarificatrici, come la palla che evoca il gioco della palla, gioco costituito di danza e canto, come quello cui sono intente Nausicaa e le sue ancelle quando Ulisse emerge dinanzi a loro, e che amplia la danza rotatoria a un altro movimento che somiglia a quello degli astri. Se la palla dunque si connette alla trottola, il vello si connette alla mela, sottolineando il rapporto del frutto con il suo seme. Rimangono l'astragalo e lo specchio. L'astragalo, il gioco dei dadi in relazione con la divinazione, richiama il tempo («Il Tempo è un fanciullo che gioca a dadi», Eraclito). La trottola

che oltre a girare su se stessa per effetto della palla si abbandona a una danza degli astri dichiara la costruzione di un altro universo e dunque di un nuovo tempo. Il teatro vive nella visione di immagini che portano a un altro spazio e a un altro tempo. Il teatro si fa distruttore dell'ordine, come il corteo dionisiaco che costituito di menadi e amazzoni sovverte e rovescia ogni cosa che incontri: rischio e sapienza (astragalo e specchio).

La funzione distruttiva in base a una più profonda conoscenza, instillata dalle mele d'oro, porta a contemplare nello specchio verità sconosciute. L'atto è pericoloso e porta lo smembramento di sé, come il piccolo Dioniso fatto a pezzi dai Titani, proprio mentre gioca con l'ultimo giocattolo, lo specchio. Nella interpretazione orfica l'arte del teatro si denuncia come la suprema visione dell'altro, dello sconosciuto, ma insieme rivela il carattere di illusione. La potenza sta nella coscienza che l'illusione crea.

Affresco dalla Villa dei Misteri, Pompei.

Lo specchio (presente nella cesta mistica, come nel rituale affrescato nella Villa dei Misteri di Pompei) fonte di conoscenza, condizione della trasfigurazione che la maschera impone all'iniziando come all'attore, infinito contenitore di immagini ma fugaci, porta il gioco al supremo piacere e insieme ne rivela la precarietà e i limiti. E che il gioco sia quello del teatro troviamo conferma sul cratere di Prònomos, un vaso del V sec. a.C., in cui emerge nella illustrazione dell'arte teatrale la figura allegorica di Paidià, il Gioco, che proietta verso lo spettatore nel gesto di onore presso i Greci (il braccio proteso verso l'altro) una maschera, i cui lineamenti in stucco dovevano creare l'illusione in chi guardava del suo affiorare dalla superficie del vaso per essere accolta dall'osservatore.

Cratere di Prònomos, 410 a.C. circa, Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

La voce di Cassandra

Appunti sullattualità del mito

di Oliviero Ponte di Pino

Una precedente versione di questo testo è apparsa sul "manifesto" nel 1995.

Cosa può significare, oggi, entrare in rapporto con il mito? Quali sentieri imboccare? Quali invece rischiano di rivelarsi vicoli ciechi?

Il confronto implica in primo luogo la scelta del mito come linguaggio: terreno comune alle diverse nazioni dell'Occidente, patrimonio con una riconoscibilità che supera le barriere linguistiche, campo in grado di attivare e incanalare energie psichiche, grammatica sulla quale costruire eventualmente una morale e un'ideologia. Insomma, il mito come forma di sapere pre-ideologico: un sapere costituito da un intreccio di narrazioni che attraversano il mondo, ne esplorano e delimitano le possibilità, e non un testo, un sistema unitario da sovrapporre al mondo.

Dunque, il mito non come testo che trasmette senso, ma piuttosto come gesto, come racconto da rendere vivo attraverso lo scambio, qui e ora, a tra narratore e ascoltatore. Una relazione tra attore e spettatore da rendere attuale agendo sulla scena. Da riscoprire magari attraverso il piacere della trama, dell'intreccio (questa riscoperta del racconto e della narratività - sfiorando però solo tangenzialmente il problema del mito - è la direzione di lavoro, per esempio, di Marco Baliani).

E' evidente quanto, nell'epoca della crisi forse irreversibile delle ideologie e dei grandi sistemi di sapere, la prospettiva di un ritorno al mito possa affascinare, tanto da porsi come possibile alternativa, o via di fuga. Tuttavia un ritorno semplice e diretto al mito appare impraticabile. L'ingresso nella Storia, l'abbandono del tempo mitico è un evento irreversibile, apre una ferita che non è possibile rimarginare. Analogamente, la crisi novecentesca dei modelli narrativi può forse essere superata richiamandosi a un bisogno primario di forme narrative, che consegnino univocamente al lettore-ascoltatore il loro senso compiuto: ma sempre portando in sé la consapevolezza dello svuotamento della forma-romanzo e delle sue ambizioni totalizzanti (che si possono condensare nelle forme "romanzo-mondo" e "romanzo-destino").

D'altro canto non va dimenticato che i grandi sistemi ideologici, che vogliono appunto contrapporsi al sapere mitico, tradiscono spesso strutture o fondamenti che con il mito hanno profonde affinità: dal millenarismo marxista all'identificazione Freud-Mosè, dall'uso della leggenda di Edipo in Totem e tabù al sottofondo apocalittico dell'opposizione Natura-Cultura in Lévi-Strauss.

La strada verso il mito è dunque necessariamente tortuosa e ricca di ambiguità. Se in una qualche forma testi, immagini e testimonianze legati al mito sono giunti fino a noi, tuttavia sono diventati opachi, oscuri, attraversati da crepe e fratture, doppi fondi e false piste (proprio intrecciando questa problematica a quella della ricerca di un'identità culturale nazionale, sovrapponendo e deflagrando distanza e presenza, è nata la grande poesia greca moderna, quella per esempio di Ritsos).

Aldilà di uno sterile neoclassicismo (con sottoprodotti di alessandrino snobismo) o di una pedagogia elementare, da sceneggiato televisivo, ogni lettura ingenua, immediata, "fedele all'originale", è solo velleitaria. Per superare la distanza, è vero, c'è la strada in apparenza più semplice, quella dell'attualizzazione, che proietta volontaristicamente l'archetipo sul presente: e quindi lo restringe in chiave sociologica e psicologica, per adattarlo all'invadenza piccolo-borghese, con effetti di satira più o meno volontaria (e con risultati a volte godibilissimi: Savinio resta esemplare); oppure ne amplia la portata, sovrapponendolo alle tragedie della Storia (e dei moderni telegiornali). Nel primo caso si rischia di affondare nella psicologia, nelle pestifere sabbie mobili dell'introspezione. In dimensioni cioè estranee al mito (e rifiutate dalla consapevolezza postmoderna). Nel secondo, ci si scontra alla fine con l'incommensurabilità della Storia al Mito: per trovare perciò equilibri solo precari, episodici, dettati magari da unautentica urgenza politica o civile, anche se a volte ricchi di suggestioni.

Una possibile alternativa, che spalanca notevoli margini di libertà, consiste nel ricercare la forza originaria del mito a livello pre-verbale, tornando perciò a una dimensione ancora più originaria rispetto al racconto: e dunque privilegiando il corpo (nella danza), o l'immagine (la pittura, ma anche il video), o la musica eccetera. Puntando, in tutti i casi, sulla presenza fisica, tangibile, di qualche elemento in grado di attivare nello spettatore una "immaginazione mitica", spingendosi a volte nella direzione del rito e risalendo così alle origini del teatro.

Muovendo al contrario nella direzione del linguaggio e del testo, come è possibile confrontarsi con la forza del mito senza l'illusione di facili immediatezze, evitando scorciatoie e regressioni? Il punto di partenza, come accennato, può essere uno solo: il sospetto nei confronti del senso, della raccontabilità e dell'efficacia del mito. La lezione principale dei maestri della modernità (oltre a Nietzsche, solo tre nomi: Marx, Freud, Lévi-Strauss) è stata probabilmente quella di insegnarci a diffidare di qualsiasi testo, di qualsiasi racconto: per scavare nel rapporto struttura-sovrastruttura, in quello tra l'Io e l'inconscio, nelle strutture nascoste dei legami di parentela. Il rapporto con il mito implica dunque un continuo lavoro d'interpretazione, la costante ricerca del senso nascosto. E' il procedimento seguito dalla "regia critica" (da Ronconi a Castri) nella sua esplorazione del sottotesto (o dei sottotesti), per portare alla luce il significato occulto, latente e più "vero", che scorre al di sotto di quello esplicito.

La logica del processo interpretativo - portata alle estreme conseguenze - può però avere un unico sbocco: l'inarrestabile deriva del senso, una successione di continue interpretazioni e associazioni, di svelamenti e "ristrutturazioni", alla ricerca di un significato ultimo essenzialmente inafferrabile (semplificando, è la prospettiva di Lacan e del decostruzionismo; oppure, procedendo a ritroso, verso un'origine magari inattingibile, quella di Heidegger e di certa ermeneutica).

A questa visione del mito come fonte inesauribile di significati, si contrappone tuttavia - almeno in apparenza - una considerazione empirica: il continuo ricorso, da parte della nostra civiltà, da duemila anni a questa parte, sostanzialmente allo stesso gruppo di miti, quello dell'antica Grecia. Come se il repertorio, almeno per quanto riguarda l'Occidente, si fosse esaurito e completato attraverso la commistione con i miti ebraico-cristiani (e in parte con quelli nordici). Da allora le aggiunte al corpus mitologico occidentale sono state rarissime: forse Amleto, certamente due eroi "cattolici" come Don Juan e Faust, e poco altro (il Mahabharata di Brook resta purtroppo un'eccezione dal fascino esotico). Come se per noi la grammatica essenziale della mitologia fosse quasi interamente contenuta nel corpus dei miti greci. Come se non esistessero nuove narrazioni mitiche, ci ritroviamo intrappolati, costretti a rinarrare sempre le stesse storie. L'aspetto meccanico, burattinesco dell'Agamennone. Una giostra di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, con quei costumi che imbozzolano e costringono i personaggi in figurazioni minerali o animali, alludono forse anche a questo: alla coazione, alla ripetizione nevrotica, alla rigidità di queste strutture mitiche.

Nonostante questo, il mito continua a mantenere la sua capacità di generare senso: non solo e non tanto grazie al processo d'interpretazione, ma anche e soprattutto attraverso un meccanismo di varianti e opposizioni binarie. Un mito, insegna Levi-Strauss, preso di per sé, non ha significato. Lo acquista solo in rapporto ad altri miti; o meglio, ad altre varianti dello stesso mito. Ogni nuova versione, operando spostamenti, inversioni e ribaltamenti di termini, proietta il proprio senso anche su tutte le interpretazioni precedenti, che al tempo stesso la rendono significante. Quella del mito è dunque una verità fragile, precaria, che vive nella tensione dell'esperienza e dello scambio, nella messinscena della propria differenza. Esemplare illustrazione di questo principio è il puntuale, violento, provocatorio ribaltamento/enfatizzazione degli elementi che compongono l'Orestea nello spettacolo della Raffaello Sanzio: il Coro dei vecchi di Argo che si rivela un gigantesco coniglio, il re Agamennone impersonato da un ragazzo down, le Erinni letteralmente incarnate da scimmie selvatiche... Un procedimento analogo lo seguono certe inversioni di Heiner Müller, ma fin dall'antichità il metodo è stato questo, in forme ugualmente spiazzanti, giocate sulla distanza tra l'attesa del pubblico e la sorpresa nell'inveramento del mito.

Come nel caso delle interpretazioni/analisi del mito, anche in questa prospettiva di opposizioni binarie e ricombinazioni dei suoi elementi costitutivi, viene da chiedersi se il numero delle possibili varianti è infinito, o se invece, a un certo punto, essendo limitato il numero di elementi significanti, le sequenze non finiscano inevitabilmente per ripetersi, come accade con le melodie musicali. Insomma, forse abbiamo esaurito, o stiamo esaurendo, anche questa possibilità combinatoria. Il metodo post-moderno di frammentazione, intersezione e ricomposizione delle sequenze narrative dei miti può essere una risposta a questa crisi.

In ogni caso, se il meccanismo di fondo è quello descritto da Lévi-Strauss, non sorprende che la narrazione - in qualunque forma - di un mito tenda a evocarne altre versioni, che si arricchiscono del confronto reciproco: se in apparenza si negano e si contrappongono, in realtà si sostengono e rafforzano a vicenda.

Ma il mito guarda al passato, non al futuro. E le sue autentiche profezie, come quelle di Cassandra - nelle sue moderne reincarnazioni come ai tempi dell'Iliade e dell'Orestea -, paiono destinate a restare inascoltate.

Il Che, la Nazionale & la classe operaia

Tre racconti teatrali per tre miti contemporanei

di Oliviero Ponte di Pino

I miti ci arrivano da un passato remoto e forse irrecuperabile. Ci sembrano il frutto di altre epoche, quando il mondo e gli uomini erano diversi, quando ancora sapevamo percepire la potenza delle divinità e della natura e coglievamo la loro profonda capacità di trasformazione.

Nella nostra società scettica e nichilista, in questepoca scientista e secolarizzata, sembra impossibile che nascano nuovi miti. Sembra unera di nostalgie e reinvenzioni. Tuttavia continuiamo a provarci, a cercare e a inventare miti che nascano dal nostro tempo - cercando di ridare loro vita anche sulle scene.

Tre spettacoli che circolano in questi mesi, per diverse maniere interessanti, si muovono precisamente in questa direzione, con qualche elemento comune e altrettante specificità. Sono lavori che mettono in primo piano, più che i personaggi, la narrazione e il racconto orale, in una forma epicizzante. Per farlo, attingono spesso alle tradizioni popolari: non in vista di un qualche recupero filologico, ma attualizzate perché portano a efficaci modalità di comunicazione.

Operano tutti e tre sullinvenzione del mito, questi spettacoli, ma in direzioni diverse. Il Che. Vita e morte di Ernesto Guevara (testo di Michela Marelli, regia di Serena Sinigaglia per il gruppo ATIR) è tutto centrato sul recupero della figura delleroe. Il monologo scritto e interpretato da Davide Enia Il cunto della vittoria. Italia Brasile 3 a 2 gioca sulla memoria condivisa di un preciso evento storico (e massmediatico) con valenze collettive e forti meccanismi didentificazione. Per raccontare un secolo di storia della classe operaia, Ascanio Celestini in Fabbrica punta invece alla ricostruzione di una memoria collettiva rimossa (o in via di rimozione) e cerca di ricomporla e rimetterla in circolazione. Ciascuno di questi tre spettacoli sembra dunque concentrarsi sul recupero di una dimensione del mito, senza tuttavia pretendere di restituirne la totalità e lefficacia. Lo stesso avviene per il nucleo narrativo. Il Che, pur narrando le gesta di un eroe destinato come Ettore alla sconfitta e alla morte, ha come archetipo il viaggio: è una lunga odissea, dallArgentina attraverso il Sud America, poi Cuba, lAfrica australe e lultima disastrosa avventura boliviana. Italia-Brasile 3 a 2 è la storia di una guerra, di una battaglia - a volte di un combattimento tra pupi, un duello tra Paladini e Mori. Fabbrica usa invece come filo conduttore la fiaba e il fantastico, restando dunque fedele a uno dei filoni di lavoro dellattore-autore.

In tutti e tre i casi, il realismo non è ovviamente una preoccupazione, anche se poi dietro ai tre lavori cè un lungo lavoro di documentazione (Ascanio Celestini ha girato lItalia raccogliendo mille brandelli di storia orale). Ma la comunicazione con il pubblico punta soprattutto sul coinvolgimento emotivo.

La vicenda biografica del Che è punteggiata di canzoni e inserti musicali live che trasformano le sue avventure in unallegra e drammatica sarabanda, grazie anche alla vitalità e alla simpatia degli interpreti (Maria Pilar Perez Aspra, Maria Spazzi, Sandra Zooccolan, Riccardo Tordoni e Massimo Betti). Poco importa, alla fine, che non vengano approfondite le ragioni della sconfitta politica di Guevara a Cuba, dei suoi scontri con Castro, delle scorribande in Angola, della disastrosa e velleitaria spedizione che gli sarebbe costata la vita. Perché questo Che ha tutti gli aspetti positivi degli eroi, compresa la morte precoce - il martirio - in battaglia. In un momento storico dominato dallavidità e dal cinismo, lidentificazione con i valori positivi che incarna - sete di giustizia e amore della libertà, coraggio e abnegazione - raccontati per di più con il giusto pizzico di ironia, offrono un mix che travolge lo spettatore, se appena si abbandona a questa scanzonata agiografia.

Se il Che è diventato ormai da anni un oggetto di marketing, la partita di calcio è uno dei luoghi più frequentati dallimmaginario e dai mass media (oltre che dal marketing). Le partite sono sempre diverse e sempre uguali (ventidue ragazzi in mutande che corrono dietro a una palla, cè chi vince e chi perde, anche se non si sa mai come andrà a finire). Ma alcune sfide (viste alla tv da milioni di telespettatori) si imprimono nella memoria di tutti e catalizzano simboli e identificazioni collettive (anche se sappiamo chi ha vinto, non smettiamo di parlarne). Un match certamente memorabile resta Italia-Germania ai mondiali del Messico nel 68 (che non a caso ha dato ispirazione alla rivisitazione in chiave giovanilista e piccolo-borghese di Umberto Marino, in teatro e poi al cinema). Quasi altrettanto memorabile è la partita che nel 72 aprì la strada della vittoria azzurra al Mundial spagnolo. In uno travolgente monologo che piace anche a chi non ama il football, Davide Enia (anche qui con il robusto sostegno musicale di Settimo e Riccardo Sperandeo) filtra quei 90 minuti attraverso i moduli dei cantastorie di piazza e la vocalità dei pupari. Davanti al televisore non cè più un gruppo di ragazzi (come nel testo di Marino), ma una famiglia tipo. Lo sfondo tende al nazional-popolare, le biografie e i dilemmi dei singoli non hanno importanza, il babbo, la mamma, i fratelli, gli zii, sono tipi, maschere della sociologia italiana. Si tratta di cogliere, nei mille ricordi personali, quelli che possono essere condivisi e creare un patrimonio condiviso. Di esperienze, di emozioni, e forse anche di valori.

Fabbrica affronta invece il problema inverso. Si tratta di ricondurre allunità una miriade di esperienze vissute da milioni di persone (la vita di fabbrica) ma che in primo luogo stanno scomparendo con il mondo che le ha generate, le grandi industrie, e in secondo luogo non hanno trovato un catalizzatore in un evento emblematico. Nel suo monologo Ascanio Celestini attraversa tutto il Novecento, dai primi opifici creati dai "padroni delle ferriere" (nonché "padroni del vapore") alle moderne fabbriche dove loperaio è sostituito da computer e tecnici in camice bianco. E unepopea collettiva di cui in pochi anni stiamo perdendo anche il ricordo. Il monologo nasce da una sorta di inchiesta antropologica - quasi andando a raccogliere le voci degli ultimi superstiti di una qualche tribù cancellata dallavanzare della civiltà. Ma il dato storico (le successive fasi dellindustrializzazione e delle lotte operaie, dai primi del Novecento al fascismo agli anni della repressione di Scelba) Celestini lo innerva sulla trama di una favola. La grande epopea collettiva si riflette nella storia dellamore impossibile tra la bella operaia Assunta e il padrone: come fossero il re e la sua bella, un orco e una strega, condividono segreti e sentimenti a dimensione sovrumana. La storia segue inesorabile il suo cammino, e i personaggi vengono sospinti da un destino altrettanto potente, da passioni che li sovrastano.

Soprattutto per gli spettatori più giovani, che quegli eventi non li hanno vissuti (e che dai mass media ne hanno avuto al più versioni lacunose e distorte, per non parlare della scuola), questi tre spettacoli ricostruiscono unesperienza e provano a trasmetterla per contagio. O meglio, ricostruiscono e trasmettono una esperienza organizzandola in strutture dotate di senso. E forse non è un caso che cerchino le loro energie e la loro necessità nellintreccio tra la cronaca e il mito, tra una realtà storica e una memoria che diventa in qualche modo esemplare, e dunque fuori dal tempo.

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

La banalità del porno

XXX della Fura dels Baus

di Giacomo Verde

Il titolo dello spettacolo, visto al Teatro Smeraldo di Milano domenica 23 febbraio, riflette esattamente quello che mette in scena: pornografia. Se lo scopo della performance era quello di portare nel teatro "colto" le immagini della "bassa" cultura porno l'intento è riuscito ma se l'intenzione era quella di scioccare, provocare o attualizzare i temi del marchese De Sade il risultato è in gran parte deludente.

Nudo integrale, sesso esplicito, scopate amplificate da riprese video di cazzo/fica/culo in primissimo piano, eiaculazioni e coinvolgimento erotico di volontari presi dal pubblico (come in ogni spettacolo hard core che si rispetti) sono gli ingredienti di questo spettacolo della Fura dels Baus. Il tutto montato sulla falsa riga di una "educazione della giovinetta" di sadiana memoria che diventa il "casting" di un loro spettacolo.

Peccato che manchi la profondità delle riflessioni del marchese che riportate ai giorni nostri, e ambientate in un domestico studio di ripresa video, diventano poco più che provocazioni da TV spazzatura.

Uno spettacolo che ha poco da dire a chi si è tolto lo sfizio e la curiosità del porno (magari da ragazzino), ma di sicuro impatto per chi non ha mai voluto guardare quelle immagini esplicite, o provato a navigare tra la miriade di siti porno che offre la rete: provare la "vertigine" dell'immaginario espresso dalla pornografia. Ed è proprio questo il punto debole dello spettacolo. Infatti assume tutti gli stereotipi di quell'immaginario (sostanzialmente maschilista) senza segnalarne i limiti e gli inganni e nemmeno le recenti evoluzioni liberatorie. Per esempio non si accenna nemmeno lontanamente alla teoria del transgender.

E che dire della banalità dell'uso del video? Usato sostanzialmente come in qualsiasi ripresa porno non si prova quasi mai ad elaborare un uso della macchina da presa che "giochi" creativamente sul rapporto possibile tra corpo, immagine e sessualità, o tra immagine ed eccitazione; ma viene spesso usata come trucco mescolando immagini registrate alla ripresa dal vero: un vero peccato.

Insomma se avete voglia di vedere un normalissimo spettacolo hardcore con alcuni spunti "artistici" potete andare tranquilli. Ma se volevate capire qualcosa di più sul funzionamento del vostro immaginario erotico (magari anche scandalizzandovi) o dei suoi possibili rapporti economico/sociali o dei suoi recenti sviluppi liberatori (oltre i generi sessuali, e non parlo dell'omosessualità) ... allora è meglio lasciar perdere: in fondo si tratta "solo" di un buon tradizionale porno show.

6 marzo 2003

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

(Tele)riprendiamoci la piazza

Teletovaglie: un progetto di street-tv a Pisa

di Anna Maria Monteverdi

L'equazione è semplice: data un'informazione televisiva nazionale unidirezionale e monolitica, dato il fermento internazionale di video e combat tv, data un'esperienza nel campo dell'attivismo e della controinformazione, dato uno spazio fisico che è diventato negli anni punto di riferimento per riunirsi e "autoorganizzarsi", artisticamente e politicamente, la scommessa di Giacomo Roberto è stata: facciamoci anche una tv e mettiamola in piazza. Anzi in Piazza delle Vettovaglie a Pisa, storica, colorata e popolare piazza del mercato, bellissimo e nascosto angolo della città a due passi da Borgo Stretto e da Piazza Garibaldi e ad un attimo dalla Sapienza, dalla Normale e dalle facoltà universitarie.

A riprova della vitalità del fenomeno, va ricordato che a Pisa è attiva un'altra street-tv, OttolinaTv : al Cantiere SanBernardo, che trasmette nel Quartiere San Martino (canale UHF 49, www.ottolinatv.net, info ottolina@prfct.net)

La proposta di Teletovaglie viene dal Circolo culturale "Jackson Pollock" da lui creato (ristorante, anzi punto di ristoro e mescita tipicamente toscano ma soprattutto spazio espositivo e di incontro), che sta tra il macellaio e il calzolaio, vicino al negozio di prodotti equi e solidali Chicco di senape. Nasce così l'Associazione Vettovaglie che coinvolge commercianti, ambulanti, abitanti e sostenitori. La piazza, una di quelle "intensamente vissute" dai pisani dove "la dignità architettonica e la pregnanza urbanistica si coniugano con i segni della quotidianità", come ricordava il direttore dell'istituto d'arte "Russoli" di Pisa, Ilario Luperini, è diventata luogo d'arte all'aperto, grazie alle attività promosse dal circolo e da Giacomo Roberto. Artista visivo e poeta, Roberto è anche ideatore e animatore di laboratori di arteterapia, performance, azioni sceniche, installazioni ambientali, occasioni per invitare la gente a uscire in strada e "fare cerchio". Ora oltre che il cerchio si vuole fare il "quadrato", con un progetto di televisione "on the road", Teletovaglie che nascerà ufficialmente il 15 marzo e sarà la naturale prosecuzione di una attività artistica che ha sempre tenuto d'occhio il gesto sociale dell'uso della strada per l'espressione delle proprie convinzioni (politiche ed estetiche o entrambe). Fa dunque proseliti l'esperienza dei vari network: Indymedia tra tutti e l'esperienza militante di Bifo e la bolognese Orfeo Tv che è servita da esempio cui allinearsi, Candida Tv, la Global television con le storiche dirette dal forum di Firenze e da Termini Imerese, i progetti di Stranonetwork e Tommaso Tozzi, l'allegra brigata televisiva della Minimal Tv di Giacomo Verde e Quinta parete tra Empoli e Vinci, una diffusa campagna stampa ("Alias" ha recentemente dedicato ampio spazio all'argomento nel D-day). Ancora, la proliferazione di siti e di mailing list dedicati (AHA: hacker art-activism-artivism di Tatiana Bazzichelli; lo storico network Isole nella rete; www.ngvision.org, progetto di file-sharing on line per scambio di video alternativi) e la nascita proprio a Pisa di numerosi corsi di formazione dedicati alla creazione di web tv e alla comunicazione digitale che fanno capo al Cinema Arsenale, al Cinema Teatro Lux e al Corso di Laurea di Cinema Musica e Teatro. Rimandiamo innanzittutto a: www.telestreet.it, dove è possibile trovare istruzioni per farsi da casa ("senza chiedere il permesso..." ma non da soli) la propria tivù di quartiere, simbolo di una lotta che parte dal basso e che per il futuro "si sta attrezzando".

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Teletovaglie story

Un'intervista a Giacomo Roberto

di Anna Maria Monteverdi

Come nasce il Circolo Pollock?

Nasce nel 1995 come spazio di pittura, con corsi di disegno, attività con le scuole; nel giugno del 1996 abbiamo dato vita alla manifestazione Arte in piazza. Città, uomo, disgregazione, incontro in collaborazione con l'Istituto d'Arte "Russoli". Nel 1996 fu la volta di Città sognanti, un Festival sull'improvvisazione tra mito e corpo. Ci furono interventi di vari artisti tra cui Peter Becker con la piazza trasformata in un vero happening, con musica e pittura che si ispiravano a vicenda. Nel 1997 abbiamo ideato, sempre in collaborazione con l'Istituto d'arte, Riflessi di plastica a cui parteciparono diversi gruppi (tra cui Cartabianca, Becker e il musicista Eugenio Sanna) con installazioni fotografiche, pittoriche, musicali, performance usando e riciclando plastica. Le azioni si svolgevano, oltre che a Piazza delle Vettovaglie, nei Cortili Isa, a San Frediano. Poi Il quadrato magico, sul tema dell'architettura e dell'urbanistica, sempre in collaborazione con l'Istituto d'Arte che quell'anno nel progetto "Monumento da salvare" aveva "adottato" la Piazza.

ROAAR ROOAR ROW con Peter Becker Anna Lagorio A.B. Normal per "Riflessi di plastica", 5 luglio 1997

I commercianti, chi aveva attività di mercato nella Piazza, come reagiva di fronte a queste iniziative artistiche?

Iniziamente le associazioni di categoria ci ostacolavano, poi abbiamo aderito a una manifestazione di Lega ambiente Puliamo il mondo e la piazza ha risposto: i commercianti sono stati invitati a ripulire la Piazza e un certo numero ha accettato; abbiamo cioè cercato di muovere una sensibilità comune. Non volevamo che la Piazza fosse snaturata, diventando un classico luogo per turisti con bar e tavolini fuori. Volevamo farne un luogo di vita, riappropriarcene, coinvolgere nelle nostre attività tutti coloro che ci abitavano e ci lavoravano. Ora abbiamo rapporti con la Confeserecenti, con la Confcommercio, con la Circoscrizione, con l'Assessorato all'ambiente e all'urbanistica del Comune che stanno appoggiando le nostre iniziative con entusiasmo. L'associazione Vettovaglie coinvolge chi vive e abita la Piazza e promuove iniziative e progetti che ciascuno di loro può proporre. E' naturalmente no-profit, non siamo un consorzio commerciale ma un'associazione culturale.

Come è nata l'idea di una telestreet?

La televisione è un fattore aggregante. La tv è anche il tentativo di connettere problematiche internazionali o nazionali con quelle del territorio, ma senza chiudersi in una logica localista, di chiusura, ma di scambio. Il progetto Tv street Teletovaglie che trasmetterà per la prima volta dal 15 marzo, permetterà l'espansione di tutti i nostri progetti. Per la piazza c'è un obiettivo, che la Tv sia acquisita dai cittadini del quartiere come mezzo proprio, che possa vivere delle proprie risorse senza pubblicità. Cercheremo di mescolare l'artistico alla politica, al sociale, cercando di far vedere le cose da punti di vista differenti, fornendo più domande che risposte.

Come funziona Teletovaglie, cioè da dove fisicamente trasmettete, dove si potrà vedere e quanto pensate di trasmettere?

Trasmetteremo dalla Piazza, al piano superiore del Pollock circa due ore al giorno per 4/5 giorni alla settimana, inizialmente in una fascia oraria dalle 19 alle 21. La televisione avrà una copertura di circa 150 metri quadrati distribuita su tre lati. Vogliamo mettere, inoltre, 2 videobox esterni a disposizione di tutti. Ognuno potrà dare il proprio contributo di qualunque genere liberamente.

Che programmi pensate di mandare in onda?

Abbiamo intenzione di mescolare il "locale", anzi il "localissimo", al nazionale e anche all'internazionale. Il serio e il faceto, l'importante e il comico. Mescolare persone, argomenti. La verduraia che parla della guerra, ma anche di cosa significa alzarsi alle tre del mattino tutti i giorni. Non abbiamo ancora pensato a un vero "palinsesto". Senz'altro dedicheremo ampio spazio al notiziario: si può chiedere al macellaio che è qua accanto di scegliere due argomenti come notizie del giorno, una di carattere nazionale e una territoriale e così con tutti gli altri "protagonisti" della Piazza. Si creano delle relazioni impensabili.

Il progetto Vettovaglie ha anche uno sviluppo in web?

Abbiamo costruito il sito dell'associazione: l'ha fatto uno dei commercianti della piazza www.associazionevettovaglie.it, ha un'aspetto "basico" e ci piace così.

Info: teletovaglie@yahoo.it

a cura di a m m (anna maria monteverdi) > scrivi a amm |

Il corpo delle immagini

Sensi che vedono. Introduzione all'arte della videoinstallazione di Simonetta Cargioli, Pisa, Nistri-Lischi, 2003

di Anna Maria Monteverdi

Secondo volume della collana "Mediamorfosi" che attraversa gli intrecci, gli scambi, le interferenze tra media elettronici e digitali, dalla videoarte al videoteatro ai videomusicali, Sensi che vedono fa ordine (cronologico) e chiarezza (critica) nella sparsa vicenda del video, quale installazione ovvero scultura dilatata, videoambientazione, performance, environnment intermediale. Simonetta Cargioli (ri)percorre sinteticamente, per questo pratico manuale di videoarte, una storia dai forti legami con le arti visive e con il cinema sperimentale. Il video che si espande, si dilata e conquista una dimensione ambientale e "abita" lo spazio; ma che cosa ci attrae nelle videoinstallazioni?

"Senza dubbio - ricorda la Cargioli - il loro carattere ibrido, trasgressivo, polisensoriale che ha contribuito a elaborare una concezione dell'opera come processo e trasformazione e a ridefinire il ruolo del pubblico. Il tratto ludico è uno degli elementi che fondano l'esperienza della videoinstallazione; siamo chiamati a giocare con una serie di parametri e regole stabilite dall'artista, e dalla nostra disponibilità e dalle nostre competenze nel gioco dipendono il funzionamento e la riuscita dell'opera. Il gioco di cui si sta parlando implica sempre una elaborazione linguistica, simbolica, e non va confusa con le forme high tech dell'industria del divertimento".

Dalle "origini della specie" (ovvero i precursori: Wolf Vostell, César, Nam June Paik, Bruce Nauman, Peter Campus, Vito Acconci, Bill Viola, i Vasulka, Michael Snow, Dan Graham) alle nuove generazioni di artisti che esplorano il rapporto tra video, ambienti ed interattività (Tony Oursler, Irit Batsry, Francisco Ruiz de Infante, Christa Sommerer), passando attraverso gli eventi-culto (sono trascorsi quarant'anni esatti dalla storica personale di Paik alla galleria Parnass di Wuppertal), i luoghi di produzione e diffusione, gli ingrandimenti biografici e la critica.

La Cargioli parte dalle riflessioni teoriche di Rosalind Krauss (il narcisismo-video), di Margareth Morse (video come arte della presentazione), dalle considerazioni critico-estetiche di Carlo Ludovico Ragghianti (l'arte come processo, l'essere evento dell'opera d'arte figurativa) e di Sandra Lischi (il rapporto video-cinema d'avanguardia e sperimentale). In particolare, la Cargioli si sofferma sulla definizione di dispositivi di captazione/produzione/percezione dell'immagine data dal critico francese Anne-Marie Duguet: la videoinstallazione include intrinsecamente uno spazio plurisensoriale, relazionale e ludico che "mette in gioco lo spettatore"; un'esperienza "teatrale", insomma:

"L'installazione - ricordava la Duguet - è realizzata per essere esplorata dal visitatore che, facendo ciò, non solo ne costruisce progressivamente la percezione, ma anche mette in gioco quella degli altri visitatori. Questi esegue dunque una performance che diviene spettacolo per gli altri (...) L'artista è l'autore della proposizione, della concezione dell'opera, del suo dispositivo, del suo contesto, della sua manifestazione. Il visitatore esercita, mette in pratica questa proposizione, la interpreta. Ne è il performer, l'attore." (A. M. Duguet, Installazioni video e interattive. Definizioni e condizioni di esistenza, in V.Valentini (a cura di) Visibilità zero, Roma, Graffiti,1997).

La Duguet ricorda anche come sia stato proprio il teatro degli anni Sessanta a offrire i "paradigmi" e le premesse per una spazializzazione e temporalizzazione dell'opera video in forma di "dispositivi": la messa al bando del punto di vista unico, "sorta di marchio di fabbrica del teatro tradizionale" secondo Schechner, l'apertura ad una temporalità variabile, la partecipazione dello spettatore a un evento reale, fisico e immediato, il suo coinvolgimento in un percorso, narrativo, percettivo ed emotivo:

"La nozione di punto di vista unico e privilegiato era una delle preoccupazioni del teatro degli anni Sessanta tradottasi poi nell'invenzione di dispositivi multipli che permettessero la simultaneità delle scene, lo scoppio dei luoghi di recitazione. L'installazione video propone ugualmente allo spettatore di spostarsi attorno/davanti/attraverso l'opera" (A. M. Duguet, Dispositivi, in A. Amaducci (a cura di) Video imago, "Il nuovo spettatore", n.15, Milano, FrancoAngeli, 1994, p. 190).

Pratica e utile introduzione storico-critico alla variegata storia della videoarte vista dalla parte del "corpo delle immagini", Sensi che vedono offre anche una ricercata bibliografia e webgrafia sulla tematica delle installazioni elettroniche e interattive e sugli autori, una galleria di immagini a colori e una preziosa selezione di appunti e brevi riflessioni di artisti video internazionali.

"Le videoinstallazioni sono oggetti indubbiamente più scomodi che comodi, in grado di sovvertire le norme della rappresentazione, della fruizione; sfuggono alle classificazioni, amano mescolarsi con le altre arti, le loro forme mutano e le regole del gioco sono sempre da reinventare. Questi dispositivi sono in grado di rileggere la pittura, al scultura; rielaborare delle forme di immagini, con lo schermo, la superficie, al proiezione; riproporre un discorso plastico ripreso dall'immaginario mediatico o cinematografico".

Simonetta Cargioli, laureata a Pisa con una tesi sul lavoro in video di Jean-Luc Godard, si occupa di arti elettroniche e digitali e lavora tra l'Italia e la Francia come studiosa e organizzatrice di eventi culturali. Ha lavorato per lungo tempo al CICV di Montbéliard come assistente di produzione, ha codiretto il Festival video di Clermont-Ferrant ed è presente nella giuria dei maggiori Festival video internazionali. I suoi articoli e saggi sono apparsi in volumi, articoli, riviste e cataloghi. Tra i suoi contributi critici: Il corpo dentro le immagini. Due videoinstallazioni di Irit Batsry (monografia critica all'interno del catalogo di Ondavideo 2001). Collabora all'attività didattica del Corso di laurea in Cinema Musica e Teatro dell'Università di Pisa, dove svolge anche attività di ricerca legata alle installazioni interattive e alla computer graphics.

Simonetta Cargioli, Sensi che vedono, Nistri-Lischi, Euro 15,00

Nistri-Lischi editori, via XXIV maggio 28, 56123 Pisa

e-mail: info@nistri-lischi.it

catalogo su Internet: www.nistri-lischi.it

Una mail e qualche polaroid (esplicita)

Un'anticipazione da Some Explicit Polaroids di Mark Ravenhill al Teatro dell'Elfo

di Elio De Capitani

Ciao Oliviero,

come va? Ci siamo persi di vista, ma ricevo sempre le tue newsletters, thanks. Io sto lavorando a Some Explicits Polaroids di Mark Ravenhill, che debutterà ufficialmente il 3 giugno. Ci ho già lavorato in settembre con gli attori e Carlo Sala ha passato il ferragosto da solo all'Elfo per dipingere

la scena. Lavoro sul testo dello spettacolo in questi giorni.

Contemporaneamente cerco di cavarne un soggetto per un film, come mi ha chiesto Lionello Cerri. Se son rose fioriranno.

E la cosa a cui tengo di più quest'anno, per questo mi è venuta voglia di parlarne un po' con te, in anticipo.

E' la storia di Nick, un terrorista che esce dopo 14 anni di galera e di silenzio. E' un po' Hoplà noi viviamo e Nick è un Frank Biberkopf di

Berliner Alexanderplatz di fine secolo. I personaggi sono molto belli, alcuni dialoghi bellissimi, ha un difetto di finale, ma forse Ravenhill me ne scrive uno nuovo, non so ancora.

Oggi mi è venuta voglia di mandare anche alcune foto di prova, per farti vedere soprattutto il lavoro di Carlo, molto bello. Dimmi che impressione

fa, che idea ti dà.

Sto cercando di fare qualcosa che abbia molto a che fare con certi pezzi della nostra vita: tutto nasce dal libro Il tempo del furore che l'autore,

il giudice Luigi Guicciardini - presidente della Corte D'Assise d'Appello di Milano per il processo a Prima Linea - mi regalò il 13 aprile 1989, dopo

aver chiuso il dibattimento citando Visi noti, sentimenti confusi, allora in scena all'Elfo, la mia seconda regia dopo Nemico di classe.

C'è più d'una cosa su quegli anni a cui sto lavorando. Oltre a questo del resto c'è stato anche Anarchico, testo fondamentale sulla comicità del male in Italia, e la bella opera sul rapimento Moro di Filippo Del Corno che dovremmo di fare nel 2004 alla Biennale. E poi, credo, c'è un'Antigone che dovrebbe forse contenere il pensiero di tutto questo lavoro, da qui a un anno e mezzo.

edc

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Prometeo incatenato

di Eschilo, regia di Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

Dopo il discusso debutto la scorsa estate al Teatro Greco di Siracusa, il Progetto Greci ideato da Luca Ronconi è approdato a Milano. Per lo meno, al Teatro Strehler è approdato il primo tassello della trilogia, il Prometeo incatenato di Eschilo. Il progetto - concepito unitariamente come una sorta di viaggio a ritroso che ha per tema leclissi del divino (ispirato, nelle parole dello stesso regista, dallultimo tassello, Le rane, «il motore di tutto»), nella sua versione invernale viene spalmato nellarco di tre stagioni. Le Baccanti è annunciato per il 2003-04, il testo di Euripide - quello con i famigerati manifesti dei politici oggetto di una stucchevole polemica - per lannata successiva.

In una stagione senza debutti di nuove produzioni ronconiane, dopo lesplosione di produttività del regista nel 2002 (gennaio Quel che sapeva Maisie a Milano, marzo Infinities sempre a Milano, maggio Prometeo, Rane e Baccanti a Siracusa, luglio Amor nello specchio a Ferrara) e dopo una sequela di punzecchiature e polemiche di matrice soprattutto leghista, è il sintomo di uno stallo per il Piccolo Teatro. E diventa più difficile, per il pubblico milanese, cogliere il senso di un singolo spettacolo a prescindere dal progetto in cui è inserito.

Come in altre recenti esperienze ronconiane lo spettacolo - vista anche la staticità del testo - è costruito intorno a un segno forte, in una scenografia di forte effetto firmata dalla fida Margherita Palli: a occupare il palcoscenico è la gigantesca statua di un Titano morente, che sta accasciandosi al suolo (proprio sconfiggendo i Titani Zeus è riuscito a prendere il potere tra gli dei: grazie allaiuto di Prometeo, che ora ha punito). E una scenografia fatta per stupire - anche con i voli dallalto delle apparizioni divine di Oceano (Giovanni Crippa) ed Ermes (Riccardo Bini) e con la sorprendente fiammata che conclude questa tragedia sospesa (nel senso che fa parte di una trilogia di cui non ci sono pervenuti gli altri due tasselli).

E come se Ronconi avesse tentato di concentrare e restituire la forza del mito - per altri versi irrecuperabile - attraverso un gesto registico esemplare e stupefacente, dal fascino barocco. A questo gesto fanno da contrappunto da un lato il corposo e travolgente virtuosismo del protagonista, un Franco Branciaroli che resta per lintera durata dello spettacolo - oltre unora e mezza - incatenato alla chioma del colosso, come incastonato nella pietra; e dallaltro, evocato dal coro delle Oceanine come irrinunciabile habitat, uno specchio dacqua che occupa quasi per intero la scena.

Lo spettacolo è caratterizzato dalla consueta eleganza del Ronconi di questi anni, che sta conducendo, spettacolo dopo spettacolo, con evidente soddisfazione e convinto della sua necessità, uno straordinario lavoro che ricapitola decenni di riflessioni e invenzioni. Proprio Ronconi ha contribuito a discutere e ridefinire i limiti della forma teatrale, dallOrlando al Laboratorio di Prato in giù). Ma ora non è più possibile compiere quei grandi gesti liberatori, reinventare cornici e grammatiche - anche se gli spazi di libertà e i mezzi tecnici ed economici sono diventati maggiori (come dimostra Infinities) e la critica riconosce il suo magistero.

Così gli ultimi spettacoli paiono nascere dal disincanto, da una quieta disillusione nei confronti della società italiana e della cultura che è in grado di esprimere. Non cè mai rabbia, solo una vena di fonda malinconia dissimulata dallattivismo e dissipata dalla lucidità dellintelligenza, dal piacere dellinvenzione, dal gioco registico, dal godimento della riscoperta, dal gusto di macchine teatrali sempre più complesse e raffinate. E, ancora, limpegno a misurarsi con il teatro e il suo repertorio, a costruire una compagnia (anche in questoccasione compaiono Galatea Ranzi come Corifea e una generosissima Laura Marinoni a incarnare la follia e la sofferenza di Io.

Certo, a Ronconi devessere piaciuta la lucidità tutta politica con cui Eschilo radiografa i rapporti di potere tra gli dei, e limplicita conclusione che i tiranni di oggi sono inevitabilmente destinati a cadere domani. Ma forse per lui il fascino segreto del testo sta soprattutto nella contrapposizione tra limmobilità di Prometeo e la folle corsa di Io. Tanto le catene che bloccano lazione delluno quanto il tafano che tormenta linquietudine dellaltra sono il frutto dellodio di Zeus. Tra questi opposti coincidenti, tra una lucida, profetica impotenza e un attivismo senza scopo e senza ragione, cè solo lo stupore impotente del coro.

Prometeo incatenato

di Eschilo

regia di Luca Ronconi, scene di Margherita Palli

Milano, Piccolo Teatro

Iliade

di Pietro Babina da Omero

di Oliviero Ponte di Pino

Da qualche tempo il Teatrino Clandestino fondato da Pietro Babina e Fiorenza Menni costruisce la propria poetica sul rapporto tra levento teatrale e la proiezione cinematografica, tra la vera presenza dellattore e la sua ombra sullo schermo. Nel contempo, lavora alla messa a punto di una narratività complessa, costruita proprio sullo scarto e la contrapposizione tra questi diversi piani, per restituire attualità ai classici. Come se attraverso questo scarto - e una formalizzazione via via più puntigliosa per quanto riguarda gli aspetti visivi e sonori dello spettacolo - fosse possibile restituire forza e attualità al segno teatrale. Dopo Otello e Hedda Gabler, tocca ora allIliade (che forse non a caso era stato a suo tempo oggetto di un espediente analogo da parte di Krypton).

La prima mezzora dello spettacolo (frutto di una serie di coproduzioni di vari festiva europei) è di strabiliante virtuosismo e ritmo incalzante, in un corto circuito tra larcaicità del poema e le moderne tecnologie usate per dargli forma: gli squarci di luce accompagnati da un lampo sonoro che danno sostanza alla folgore divina, come tagli di Lucio Fontana sullo sfondo buio; poi un gioco di schermi, dove nella metà inferiore del boccascena gli eroi omerici sono ombre filtrate dal tulle, figure che sembrano animarsi sulla superficie di un vaso, mentre nel terzo superiore, su una striscia di schermo vengono proiettate le loro icone in bianco e nero, quasi rubate da film muto, con la didascalia del nome come scolpita nel marmo, alternate con immagini di nubi o di fiamme.

La carne e il sangue del massacro di Achei e Troiani restano fuori dalla scena, solo evocati dal racconto o dal pugnale di pesante metallo che gli attori brandiscono a turno. Così come, in una lettura certo più apollinea che dionisiaca, uno dei tratti fondamentali del poema omerico, la pietà per leroe ucciso, resta escluso.

Quella di questa Iliade è una macchina spettacolare complessa e calligraficamente raffinata, che rifiuta ogni illusionismo realistico per proporsi graficamente come reticolo di segni. E efficace e sofisticata anche nel tappeto sonoro stereofonico, intessuto di rumori ambientali (un ulteriore sviluppo su un altro dei terreni di ricerca del gruppo, quello musicale e sonoro, ma anche un costante richiamo a una natura indifferente alle vicende degli uomini e alle bizzarie della tecnica). Ancora una volta, Babina lavora sulla compresenza di diversi piani e superfici, che scandiscono la profondità del palcoscenico. Ma in questa struttura anche i personaggi (e i sei giovani attori) finiscono per restare appiattiti come silhouette, senza mai conquistare la terza dimensione, un corpo. Così i virtuosismi tecnici alla lunga, accompagnati da una recitazione declamata che però non si spinge mai al canto, rischiano di apparire ripetitivi. Anche perché la contrapposizione tra i diversi piani teatrali e cinematografici (che in Hedda Gabler coloravano a volte di toni ironici la narrazione) qui hanno un ruolo sostanzialmente illustrativo, quasi didascalico (e gli unici godibili sprazzi dironia arrivano dalle attualizzazioni giovanilistiche di alcuni dialoghi).

Iliade

da Omero

Regia, scenografie luci: Pietro Babina

Direzione degli attori: Fiorenza Menni

Teatrino Clandestino

Milano, Teatro dell'Arte

Quel che sapeva Maisie

di Henry James, regia di Luca Ronconi

di Oliviero Ponte di Pino

Pubblicato su "Diario" in occasione del debutto dello spettacolo il 3 gennaio 2002.

Protagonista del romanzo Quel che sapeva Maisie (1897) è una bambina sballottata tra una padre e una madre divorziati, un patrigno e una matrigna destinati a formare una quarta coppia di genitori, e una sequela di governanti: unanticipazione di Kramer contro Kramer nel démi-monde londinese di fine Ottocento, dove gli adulti commettono tutti i possibili crimini pedagogici perché usano la povera piccola per i loro miopi e meschini obiettivi. Henry James, in vita autore teatrale di scarso successo ma poi inesauribile fonte di adattamenti cinematografici, racconta la vicenda nella prospettiva della bimba, con la sua limitata visione degli eventi e uningenua comprensione del mondo: così nel dramma di uninfanzia sbagliata sinfiltra uno sguardo bambino che può mettere il perbenismo adulto in una luce comica.

Nelladattamento di Luca Ronconi (che si avvale della traduzione di Ugo Tessitore) Maisie è una straordinaria Mariangela Melato, in scena per oltre quattro ore, in grado di lasciar emergere senza infantilismi il bimbo che ogni adulto continua a portare dentro di sé. La sua voce narrante fa slittare di continuo il racconto dalla prima alla terza persona, dal soggettivo alloggettivo (è la formula del diario di Carrie nel serial Sex & the City). Più che il flusso di una coscienza in divenire, pare il tentativo di unadulta di ricostruire gli eventi che hanno plasmato la sua personalità, rivivendo i primi affetti senza più rancori o rimpianti.

Ronconi ha già teatralizzato il Pasticciaccio e I fratelli Karamazov. A incuriosirlo in questo romanzo certo meno imponente è stata forse la possibilità di condurre un meticoloso esercizio di narratologia. Allinizio Maisie è un personaggio totalmente determinato dalle azioni e dalle scelte degli altri. Al tempo stesso, vista la centralità del suo sguardo, è anche il personaggio che dà vita al un intero mondo, il centro e il motore dellintera trama. In uno spazio-tempo neutro, scandito da sipari che calano dallalto e dai mobili che lo attraversano di continuo, simpegnano strenuamente nei costumi disegnati dallitaliana di Hollywood Elisabetta Beraldo i genitori naturali (Giorgia Sanesi e Emanuele Vezzoli) quelli adottivi (Galatea Ranzi e il "calendariato" Gabriel Garko, impacciato al suo esordio teatrale) e tra le governanti Paola Bigatto e una Annamaria Guarnieri intensa e puntuale.

Quel che sapeva Maisie

di Henry James, regia di Luca Ronconi con Mariangela Melato.

scene di Margherita Palli

Milano, Piccolo Teatro

Gente di plastica

ideazione e regia di Pippo Delbono

di Oliviero Ponte di Pino

Pubblicato su "Diario", scritto in occasione del debuto dello spettacolo il 22 gennaio 2002.

Ma vedi anche 4 punti per 4:48.

Intorno a tre spettacoli ispirati a 4:48 Psychosis di Sarah Kane.

Nei suoi precedenti spettacoli, Pippo Delbono ha cantato la marginalità e la differenza per ritrovare lultima possibile vena di autenticità e di poesia. Il nuovo Gente di plastica si misura invece con gli "uguali", la gente qualunque, le persone normali, con Pippo Delbono nelle vesti di regista-dj che continua a trasmettere Elvis, Zappa e I Will Survive. La prima parte è una sorta di musical demenziale: al sogno di felicità della famiglia felice anni 60 succede la sagra trasgressiva a base di sex drug e rock & roll degli anni 70, allorgia di spot anni 80 segue lelogio del lusso degli anni 90. Non mancano il sogno sessuale da telenovela della casalinga frustrata e una esilarante sfilata di intimo sadomaso con Pepe Robledo che surclassa Donatella Versace... La parodia fa esplodere, con estremismo ingenuo, lorrore della normalità, limpossibilità di aderire alla realtà, o al suo spettacolo.

Ecco dunque che la prospettiva si ribalta: se lassurdità e lorrore del mondo sono insopportabili, se la giustizia tra gli uomini non si può ottenere, lunica possibilità è il suicidio. Il punto di riferimento è Sarah Kane, per la precisione 4:48, lultimo monologo della scrittrice inglese che è insieme testamento e profezia del suicidio. Per lei langoscia si era fatta insopportabile: se le possibilità dazione sulla realtà si sono annullate, o svuotate di senso, se il male del mondo esplode con tutta la sua atroce evidenza, la colpa personale diventa irredimibile. La sofferenza personale e le tragedie collettive imposte dalla storia si amplificano a vicenda e lacerano lanima. La logica è ferrea: se il mondo si divide in vittime e carnefici, assassini e vittime, stupratori e stuprati, lunica paradossale salvezza potrebbe forse nascere dalla paradossale coincidenza di vittima e carnefice.

Gente di plastica

Ideazione e regia di Pippo Delbono

Modena, Teatro delle Passioni

Un mostro italiano

Il capitolo su Alberto Sordi nell'Enciclopedia pratica del comico

di Oliviero Ponte di Pino

Nella mitica Enciclopedia pratica del comico, una intera lezione era dedicata ad Alberto Sordi.

In occasione della sua scomparsa, può essere curioso rileggere quella pagine, ispirate alle polemiche suscitate dalla figura dell'Albertone nazionale.

Nella lezione precedente, dedicata alla tradizione, avevamo quasi dimenticato un nome: quello di Alberto Sordi. Ma rimediamo subito: anche perché qualche tempo fa l'Albertone nazionale è stato coinvolto, suo malgrado, in una grande disputa social-politico-cultural-antropologica. Infatti non basta passare una vita a dire e fare cazzate (nel senso più alto del termine). Attenzione: prima o poi qualcuno inizia a prenderle sul serio, a trasformarle in grimaldelli per leggere la realtà, a usarle per le proprie crociate.

«Italiani, ve lo meritate, Alberto Sordi!». (Nanni Moretti in Ecce Bombo)

«Sordi non ha mai fatto altro che se stesso in vita sua ed è per questo che oggi è finito». (Nino Manfredi, «La Stampa», 9 aprile 1994)

«Il compito più urgente per generare una svolta nel Paese è proprio quello di dimenticare Alberto Sordi. Non come comico, per carità, ma come rappresentazione del carattere nazionale, come autobiografia della nazione. I suoi personaggi condensano il peggio prodotto dalla nostra nazione in questo mezzo secolo». (Marcello Veneziani, «il Giornale», 6 luglio 1994)

«Sordi come maschera cinematografica era un po' l'emblema dell'Italia che detestavamo, quella della palude democristiana, delle segnorine e dei sciuscià che erano cresciuti ed erano entrati in società. Certo, oggi il panorama non è entusiasmante, forse non ci piace nemmeno la saga di Dallas-Arcore, ma l'efficientismo milanese di Berlusconi è pur sempre un passo avanti rispetto al sordismo romanesco». (Giano Accame, «Corriere della Sera», 7 luglio 1994)

«Io questi qui che mi attaccano non li conosco. Non li ho mai conosciuti: né Fini né Almirante né quelli di oggi. Ricordo solo il padre di Almirante: era un direttore di doppiaggio, fratello dell'attore Mario, un galatuomo, disperato per questo figlio che nell'immediato dopoguerra rischiava la vita per fare comizi». (Alberto Sordi, «la Repubblica», 8 luglio 1994)

«Sordi ha avuto il merito di essere l'unico comico al mondo a divertire milioni di persone mettendo in scena un personaggio negativo, odioso e prevaricatore: non la solita vittima. Un atto di coraggio nell'ambito dello spettacolo. Quelle commedie hanno cambiato gli italiani, distruggendo tabù e mettendo in risalto difetti». (Mario Monicelli, «la Repubblica», 8 luglio 1994)

«Ci siamo accorti all'improvviso che la società era popolata da esseri davvero mostruosi, e pensammo con i nostri film come I mostri soprattutto di farne oggetto d'osservazione. Oggi accade ancora di peggio, accade che ci stiamo trasformando in autentici fabbricanti di esseri mostruosi e quando questo processo sarà portato alle estreme conseguenze non si saprà più a chi parlare di mostri». (Furio Scarpelli, «il Giornale», 4 luglio 1994)

«Sì, è vero, sul grande schermo è lui il simbolo della mostruosità, lui un arrivista che non arriva mai, lui che però è anche vittima della società in cui vive. Ma oggi che si è alzato il comune senso della mostruosità anche Fantozzi è un essere orribile, sorpassato, fuori tempo, fuori moda». (Carlo Verdone, «il Giornale», 4 luglio 1994)

«Non li ho amati neanche io, quei personaggi... Ma non capisco questa accusa: io, con quelli lì, non c'entro niente, non ho mai interpretato me stesso, tra me e loro c'è soltanto un rapporto breve, temporaneo. Faccio l'attore, io». (Alberto Sordi, «la Repubblica», 8 luglio 1994)

«Le maschere sono sempre state rappresentative di certi difetti, i personaggi della nostra commedia dell'arte non sono mica dei signori con l'aureola! Sono delle maschere che rappresentano dei difetti, e Dio ci liberi dal Paese che non ride dei propri difetti! Sarebbe gravissimo, raramente i tiranni hanno ironia, raramente i paesi che hanno vissuto una tirannide hanno saputo ridere». (Lina Wertmller, «Corriere della Sera», 14 luglio 1994)

«La maschera plautina di Sordi non è soltanto la rappresentazione di certi vizi nazionali, ma anche l'esaltazione dell'umanità popolare». (Franco Cardini, «Corriere della Sera», 7 luglio 1994)

«Grazie a Sordi, Tangentopoli è arrivata sugli schermi prima che nei tribunali». (Roman Gubern, «la Repubblica», 16 luglio 1994)

«Non è un attacco a Sordi, ma a tutta la commedia, alle idee dei suoi autori. L'obiettivo è rimettere in discussione l'intero cinema italiano del dopoguerra: il cinismo che era in quei film, produceva una presa di coscienza». (Age, «la Repubblica», 8 luglio 1994)

«Dopo, quando avevo ormai interpretato tutti i personaggi di Tangentopoli e l'Italia sembrava aver dimenticato battute come «Ho dato il cappotto al Polesine», Nanni Moretti e io ci siamo incontrati sullo schermo, in giro per Roma. Nella stessa estate piena di dubbi e svolte: lui su quella Vespa da me tenuta a battesimo quando in Italia si smetteva di mangiare il pane e si cominciavano a sgranocchiare i grissini; io sulla carrozzella col cavallo Nestore. E' strano: certi estremi si ricongiungono, a volte, in questa Italia da revival». (Alberto Sordi, «Corriere della Sera», 14 agosto 1994)